HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー)

■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー)

![]() さとう ちなみさん(ギャラリー ファヴォリータ)

さとう ちなみさん(ギャラリー ファヴォリータ) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー)

さとう ちなみさん(ギャラリー ファヴォリータ)

右にでも左にでも、進路は変えられる

さとう ちなみさん

ギャラリー ファヴォリータ

ギャラリー ファヴォリータ

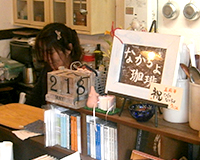

瀬戸内海に臨む山陽電鉄「滝の茶屋」駅のそばにあるお店「ギャラリー ファヴォリータ」。レトロな純喫茶をリノベーションした店内には、作品展や音楽ライブを行うギャラリー、洋服や靴、文房具などを取扱う雑貨スペース、ドリンクや軽食、デザートを提供する喫茶コーナーがあります。

スペイン語で「favorita(ファヴォリータ)=お気に入り」という店名の通り、店主のさとうちなみさんの「大好き」「お気に入り」がたくさん詰まったお店です。

2009年にオープンするまで、さとうさんはデザイナーや販売業で約20年のキャリアを重ねてこられました。長年の夢を実現されたのかと思いきや、周囲の状況の変化をきっかけに「ほぼひらめき」でオープンされたと言います。さらには当時を「絶壁からのクライミングスタートでした」と振り返るさとうさん。

オープン直後に直面した大きな壁とは? どのように乗り越えて、今があるのでしょうか。

スペイン語で「favorita(ファヴォリータ)=お気に入り」という店名の通り、店主のさとうちなみさんの「大好き」「お気に入り」がたくさん詰まったお店です。

2009年にオープンするまで、さとうさんはデザイナーや販売業で約20年のキャリアを重ねてこられました。長年の夢を実現されたのかと思いきや、周囲の状況の変化をきっかけに「ほぼひらめき」でオープンされたと言います。さらには当時を「絶壁からのクライミングスタートでした」と振り返るさとうさん。

オープン直後に直面した大きな壁とは? どのように乗り越えて、今があるのでしょうか。

家族の看病、退職、仲間の夢、過去の思い出が結びついて

会社員等で約20年のキャリアを重ねた後、2009年に「ギャラリー ファヴォリータ」をオープンされたんですね。ギャラリーオープンは長年の夢だったのですか?

「ギャラリーをオープンしよう」と思ったのはオープン数カ月前のことで、それまではまったく考えたこともなかったんです。

高校を卒業してから長年、デザイナーとして仕事をしてきました。

最初は大手ファッションビルや高級食料品店でPOPやディスプレイ作成など販売促進ツールのデザインを手掛けていましたが、1990年代初頭のバブル崩壊で職を失い、7年ほどは派遣社員として百貨店でケーキや靴、洋服などの販売業務に携わっていた時期もあります。

前の会社では、商品企画デザイナーとして雑貨の企画から開発、販売までの一連の業務に携わっていました。

退職のきっかけは、2008年のリーマン・ショック後に行われた社内の人員削減です。その頃、私は父の看病中でしたから、10年ほど勤めている古株の私が辞めることで若手社員が残れればいいなあという希望を持って退職を決めたものの、同時期に辞めることになった仲間がいました。

彼らはそれぞれに陶芸や木工、椅子張りなどものづくりをしていきたいという希望を持っていたから、「じゃあ、私はみんなの作品を展示できる場所をつくるわ」と言ったのが、「ギャラリー ファヴォリータ」をオープンするそもそもの始まり。もう、ひらめきに近い感じでした。

高校を卒業してから長年、デザイナーとして仕事をしてきました。

最初は大手ファッションビルや高級食料品店でPOPやディスプレイ作成など販売促進ツールのデザインを手掛けていましたが、1990年代初頭のバブル崩壊で職を失い、7年ほどは派遣社員として百貨店でケーキや靴、洋服などの販売業務に携わっていた時期もあります。

前の会社では、商品企画デザイナーとして雑貨の企画から開発、販売までの一連の業務に携わっていました。

退職のきっかけは、2008年のリーマン・ショック後に行われた社内の人員削減です。その頃、私は父の看病中でしたから、10年ほど勤めている古株の私が辞めることで若手社員が残れればいいなあという希望を持って退職を決めたものの、同時期に辞めることになった仲間がいました。

彼らはそれぞれに陶芸や木工、椅子張りなどものづくりをしていきたいという希望を持っていたから、「じゃあ、私はみんなの作品を展示できる場所をつくるわ」と言ったのが、「ギャラリー ファヴォリータ」をオープンするそもそもの始まり。もう、ひらめきに近い感じでした。

仲間の話を聞いて「ギャラリーをしよう」と思われたそうですが、さとうさんご自身の中にギャラリーに対する想いがあったのでしょうか?

地元の「滝の茶屋」にスペインに似た要素を感じていたから、仲間の希望を聞いた時に「ギャラリー」とひらめいたんだと思います。

高校時代に「スペイン展」という展覧会を観て、ガウディやピカソ、ミロ、ダリといったそうそうたる芸術家を輩出したスペインに興味を持ち、会社員時代には1人旅をしたことがありました。

移動中の列車から見えた土の色、海の色、空の色があまりにも美しくて、この土や海、空の色が人々の芸術性に影響を与えたに違いないと思ったんです。

同時に、その車窓の風景が滝の茶屋から神戸方面に向かう電車からの風景と重なって、「滝の茶屋はまるでスペインみたい」って。「このまちにも、ものづくりをしている人たちがいるはず」と心が躍ったことがありました。

ものづくりをしたいという仲間の話を聞いた時、そう思ったことと結びついたんです。

ですが、「やってみよう!」という気持ちだけで計画性がなかったので、後になって甘かったと気がつきます。まさに絶壁からのクライミングスタートでした。

高校時代に「スペイン展」という展覧会を観て、ガウディやピカソ、ミロ、ダリといったそうそうたる芸術家を輩出したスペインに興味を持ち、会社員時代には1人旅をしたことがありました。

移動中の列車から見えた土の色、海の色、空の色があまりにも美しくて、この土や海、空の色が人々の芸術性に影響を与えたに違いないと思ったんです。

同時に、その車窓の風景が滝の茶屋から神戸方面に向かう電車からの風景と重なって、「滝の茶屋はまるでスペインみたい」って。「このまちにも、ものづくりをしている人たちがいるはず」と心が躍ったことがありました。

ものづくりをしたいという仲間の話を聞いた時、そう思ったことと結びついたんです。

ですが、「やってみよう!」という気持ちだけで計画性がなかったので、後になって甘かったと気がつきます。まさに絶壁からのクライミングスタートでした。

「絶壁からのクライミングスタート」を乗り越えて

「絶壁からのクライミングスタート」とは?

オープンして1週間後に父が亡くなりました。

父の看病や葬儀等々で私が不在の間、オープニングイベントを飾ってくださった「滝の茶屋」在住のフラワーアーティストさんが芳名帳にお客さまの温かいメッセージを集めてくださったり、お隣の雑貨屋の店主さんはお店のお客さま全員に立ち寄っていただけるように案内くださったり。

たくさん助けていただいて、なんとかスタートを切れました。以降は、自分も、ギャラリーも、まっしろなところから再スタートです。

仲間の作品を展示できる場所をつくろうと思ったものの、みんなは修業を始めたばかりだから作品づくりはまだまだ先。アーティストの知り合いもいないし、私自身がものづくりをしているわけでもありません。唯一、オープン前にお願いしてお預かりできた大好きな作家さんのアクセサリーがあるだけ。

近所の人から「ここは何のお店ですか?」と聞かれるたび、「ギャラリーです」と答えてせつない気持ちになっていたのを思い出します。どうやって家賃を支払っていこうかと途方に暮れました。

父の看病や葬儀等々で私が不在の間、オープニングイベントを飾ってくださった「滝の茶屋」在住のフラワーアーティストさんが芳名帳にお客さまの温かいメッセージを集めてくださったり、お隣の雑貨屋の店主さんはお店のお客さま全員に立ち寄っていただけるように案内くださったり。

たくさん助けていただいて、なんとかスタートを切れました。以降は、自分も、ギャラリーも、まっしろなところから再スタートです。

仲間の作品を展示できる場所をつくろうと思ったものの、みんなは修業を始めたばかりだから作品づくりはまだまだ先。アーティストの知り合いもいないし、私自身がものづくりをしているわけでもありません。唯一、オープン前にお願いしてお預かりできた大好きな作家さんのアクセサリーがあるだけ。

近所の人から「ここは何のお店ですか?」と聞かれるたび、「ギャラリーです」と答えてせつない気持ちになっていたのを思い出します。どうやって家賃を支払っていこうかと途方に暮れました。

オープンと同時に現れた「壁」。どのように乗り越えられたのですか?

ギャラリーをされている方に教えてもらうのは、その方が時間をかけて築いてこられたものを明かすことになってしまうので失礼だと思い、自分で考えつく限りのことを、とにかくやってみようと思いました。

ギャラリー名の「favorita(ファヴォリータ)」はスペイン語で、「お気に入り」という意味。自分が気に入ったものであれば、絵でも写真でも洋服でもアクセサリーでも文具でも、どんなジャンルであってもいい、自分の感性を信じて動いてみました。

最初は路上アーティストに誰かれ構わず声をかけ回っていたのですが、そのうち作品展を見に行って「この人の絵、好きだなあ」と思った方とお話したり、自分が気に入って着ている洋服のタグに記載されている電話番号にかけたり、前の会社で出展者側として参加していた展示会に参加したりしてみるように。

そうやって少しずつ動いていると、近所の雑貨屋さんに作品を置いておられるイラストレーターさんが個展を開きたいと言ってくださったり、出会った方が「こんな人もいるよ」と紹介してくださったり、私が追っかけをしていたパーカッショニストの方が立ち寄ってくれて「ここでライブをしよう!」と言ってくださったりするようになっていきました。

たくさんの人たちのご厚意に助けられながら、数年かけて今の形になってきたという感じです。

ギャラリー名の「favorita(ファヴォリータ)」はスペイン語で、「お気に入り」という意味。自分が気に入ったものであれば、絵でも写真でも洋服でもアクセサリーでも文具でも、どんなジャンルであってもいい、自分の感性を信じて動いてみました。

最初は路上アーティストに誰かれ構わず声をかけ回っていたのですが、そのうち作品展を見に行って「この人の絵、好きだなあ」と思った方とお話したり、自分が気に入って着ている洋服のタグに記載されている電話番号にかけたり、前の会社で出展者側として参加していた展示会に参加したりしてみるように。

そうやって少しずつ動いていると、近所の雑貨屋さんに作品を置いておられるイラストレーターさんが個展を開きたいと言ってくださったり、出会った方が「こんな人もいるよ」と紹介してくださったり、私が追っかけをしていたパーカッショニストの方が立ち寄ってくれて「ここでライブをしよう!」と言ってくださったりするようになっていきました。

たくさんの人たちのご厚意に助けられながら、数年かけて今の形になってきたという感じです。

2014年の移転リニューアルでは、喫茶も始められました。どんな想いからですか?

これもまた、ひらめきなんです。

前のスペースでは空間が1箇所しかなかったので、展示をして、片づけて、ギャラリーショップに戻すということを、1カ月の間に何度も行わなければならず、60代になった時に果たして体力的に続けていけるのだろうかと不安になっていました。

そんな時、今の場所に興味を持っていたんです。ここはもともとすごく古い純喫茶で、大好きでよく珈琲を飲みに来ていました。2012年に閉店し、そのままになっていたんです。

とてもレトロな外観・内観のお店だったのに、建物が取り壊されてしまったらもったいない。「誰かが残してくれたらいいなあ」「ここで喫茶店をやってくれる人がいたらいいなあ」と出会う人出会う人に話していたら、「ミイラ取りがミイラになる」というのは、こういうことですね。

気持ちが膨らんで、自分でやってしまおうと思ってしまったんです。移転して、ギャラリーと雑貨と喫茶のお店として、リニューアルしました。

喫茶をするためにはどうしたらいいのかとインターネットで検索して調べて、市役所に電話をかけてなど、ギャラリーをオープンした時と同じく、手探りが始まりまして・・・何度やっても、こりないんです(笑)。

前のスペースでは空間が1箇所しかなかったので、展示をして、片づけて、ギャラリーショップに戻すということを、1カ月の間に何度も行わなければならず、60代になった時に果たして体力的に続けていけるのだろうかと不安になっていました。

そんな時、今の場所に興味を持っていたんです。ここはもともとすごく古い純喫茶で、大好きでよく珈琲を飲みに来ていました。2012年に閉店し、そのままになっていたんです。

とてもレトロな外観・内観のお店だったのに、建物が取り壊されてしまったらもったいない。「誰かが残してくれたらいいなあ」「ここで喫茶店をやってくれる人がいたらいいなあ」と出会う人出会う人に話していたら、「ミイラ取りがミイラになる」というのは、こういうことですね。

気持ちが膨らんで、自分でやってしまおうと思ってしまったんです。移転して、ギャラリーと雑貨と喫茶のお店として、リニューアルしました。

喫茶をするためにはどうしたらいいのかとインターネットで検索して調べて、市役所に電話をかけてなど、ギャラリーをオープンした時と同じく、手探りが始まりまして・・・何度やっても、こりないんです(笑)。

その時々で「進む先」を決めて

「絶壁からのクライミングスタート」ということで、途中で心が折れそうになったこともあるかと思います。強い思い入れがあったわけではなく、ひらめきからスタートした「ギャラリー」を3年、5年、10年と続けてこられたのはなぜですか?

今でも毎日「やめたい」と思っているくらい、自分との闘いなんです。「もう無理!」と思った時は自分に枷をかけるようにしています。

最初のうちは、オープン時に温かいメッセージを書き残してくださったみなさまとお会いしたい、オープンのきっかけになった仲間たちの展示をするまではなんとか踏ん張ろうと思っていました。

仲間たちの展示が実現すると、今度はあの作家さんが「いつか、ここで個展を」と言ってくださったから、もう少し頑張ってみようを積み重ねて、なんとか。

2014年の移転リニューアルもやめられないほうへと自分を追い込む材料にしました。移転にかかった費用を返済していかなくてはなりませんし、妹の夫である義弟にリノベーションしてもらったから「あと数年は続けなきゃ、義弟に失礼だ」と。

そういう一つひとつが、「枷」と表現しましたが、「続けたい理由」ですね。

たとえば、販売しているものだって当初は珍しくて、「ほかでは見たことがない」と言われていたものの中には、流行り始めてどこででも手に入るものになることがあります。

だからといって、次から次へと新しいものを追っていくのではなく、自分が気に入ってお店でお預かりしたいと決めたものだから、世の中の流行り廃りに関係なく、永く紹介し続けたい。

また、2010年から毎年愛鳥週間に実施している公募展「ヒトトトリニデキルコト」では、出展料1作品500円を東日本大震災で親を亡くした子どもたちへのチャリティとして自治体に送金しています。震災時に生まれた子が成人するには20年もの歳月が必要ですから、数年では終えられない活動です。

続ければ続けるほどに、たくさんの人たちの顔が思い浮かぶから、「続けたい理由」が増えていって、やめられなくなってしまうんです。だから、常に「続けるためにはどうしたらいいのか」を考えて、踏ん張っています。

最初のうちは、オープン時に温かいメッセージを書き残してくださったみなさまとお会いしたい、オープンのきっかけになった仲間たちの展示をするまではなんとか踏ん張ろうと思っていました。

仲間たちの展示が実現すると、今度はあの作家さんが「いつか、ここで個展を」と言ってくださったから、もう少し頑張ってみようを積み重ねて、なんとか。

2014年の移転リニューアルもやめられないほうへと自分を追い込む材料にしました。移転にかかった費用を返済していかなくてはなりませんし、妹の夫である義弟にリノベーションしてもらったから「あと数年は続けなきゃ、義弟に失礼だ」と。

そういう一つひとつが、「枷」と表現しましたが、「続けたい理由」ですね。

たとえば、販売しているものだって当初は珍しくて、「ほかでは見たことがない」と言われていたものの中には、流行り始めてどこででも手に入るものになることがあります。

だからといって、次から次へと新しいものを追っていくのではなく、自分が気に入ってお店でお預かりしたいと決めたものだから、世の中の流行り廃りに関係なく、永く紹介し続けたい。

また、2010年から毎年愛鳥週間に実施している公募展「ヒトトトリニデキルコト」では、出展料1作品500円を東日本大震災で親を亡くした子どもたちへのチャリティとして自治体に送金しています。震災時に生まれた子が成人するには20年もの歳月が必要ですから、数年では終えられない活動です。

続ければ続けるほどに、たくさんの人たちの顔が思い浮かぶから、「続けたい理由」が増えていって、やめられなくなってしまうんです。だから、常に「続けるためにはどうしたらいいのか」を考えて、踏ん張っています。

オープンからまもなく10年が経ちますね。振り返って、どんなことを思いますか?

ひらめきからのスタートだったので、オープンしてからずっと、一寸先一寸先わからない状態で、分岐点で右か左かを選んできました。

時には進む道を間違えたり、ぐるぐる回っているだけだったりすることもあったと思いますが、まっすぐではなくても、前には進んでこられたのかなあと思います。

私はそういう状況をおもしろがれてしまうので、逆に「こうなりたい」「こうしたい」という長いスパンでの目標がなかったことがよかったのかもしれません。

目標を持って計画を立てていれば、こうしようと思っていたのに無理だったからと諦めてしまえていたかもしれませんし、経済的なリスクも少ない1~3年ほどで辞めてしまうこともできたかもしれません。

でも、無計画だったから、なりゆきに任せながらも、その都度その都度「どうしたら、続けられるのか」と考えて試して、うまくいかなくても諦めずに、その時々の出会いや状況、チャンスと、自分の想いや気持ちと向き合って、右にでも左にでも進路を変えて、今があります。

前職の社長に教えてもらった「ディンギー」というヨットのイメージを持っています。風向きに合わせて自分の進む先を変えていく、小さなヨット。右にでも左にでも、進路は変えられるんです。

人それぞれ、経験も、状況も、環境も、いただけるご縁も違うものだから、何事もやってみないと始まらないし、前にも進めない。時代も日々刻々と変化する中、起きた問題や出会ったご縁と向き合いながら、進んでいくのも1つの道かなあと思っています。

時には進む道を間違えたり、ぐるぐる回っているだけだったりすることもあったと思いますが、まっすぐではなくても、前には進んでこられたのかなあと思います。

私はそういう状況をおもしろがれてしまうので、逆に「こうなりたい」「こうしたい」という長いスパンでの目標がなかったことがよかったのかもしれません。

目標を持って計画を立てていれば、こうしようと思っていたのに無理だったからと諦めてしまえていたかもしれませんし、経済的なリスクも少ない1~3年ほどで辞めてしまうこともできたかもしれません。

でも、無計画だったから、なりゆきに任せながらも、その都度その都度「どうしたら、続けられるのか」と考えて試して、うまくいかなくても諦めずに、その時々の出会いや状況、チャンスと、自分の想いや気持ちと向き合って、右にでも左にでも進路を変えて、今があります。

前職の社長に教えてもらった「ディンギー」というヨットのイメージを持っています。風向きに合わせて自分の進む先を変えていく、小さなヨット。右にでも左にでも、進路は変えられるんです。

人それぞれ、経験も、状況も、環境も、いただけるご縁も違うものだから、何事もやってみないと始まらないし、前にも進めない。時代も日々刻々と変化する中、起きた問題や出会ったご縁と向き合いながら、進んでいくのも1つの道かなあと思っています。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?

とにかく「継続」することです。

誰かの気分転換、憩い、休息、笑い、安らぎが生まれる場所を確保し続けたい。そして、滝の茶屋を愛して集まったお店の方々と助け合って、みんなが永く灯りをともし続けられたらいいなあと願っています。

誰かの気分転換、憩い、休息、笑い、安らぎが生まれる場所を確保し続けたい。そして、滝の茶屋を愛して集まったお店の方々と助け合って、みんなが永く灯りをともし続けられたらいいなあと願っています。

さとう ちなみさん

中学時代に美術部で体育祭や文化祭のプログラム表紙を制作したことをきっかけにデザインに興味を持ち、工業高校のデザイン科に進学。卒業後は大手ファッションビルや高級食料品店で販売促進ツールのデザイン業務に携わる。バブル崩壊で職を失い、1993年から2000年までは派遣社員として販売業務に携わっていた。2000年に商品企画デザイナーとして商社に就職。中国に駐在し、企画から開発、販売までの幅広い業務に携わる。2009年に退職し、3月に「ギャラリー ファヴォリータ」をオープン。2014年にはギャラリーと雑貨と喫茶のお店として移転リニューアルオープンした。デザイナー経験を活かして、看板や名刺、フライヤーなどのデザインも手掛けている。

ギャラリー ファヴォリータ

兵庫県神戸市垂水区城が山1-4-8-2

HP: http://www.favorita.jp/

FB: favorita.kobe

(取材:2019年1月)

さとうさんのように、なりゆきに任せながらその状況も楽しむことができるのは、「覚悟」があればこそなんだと、お話をうかがいながら思いました。

「覚悟のない」なりゆき任せでは、壁にぶつかると「だめだ」「無理」と簡単に諦めてしまえたり、立ち止まったまま進めなくなったり、誰かや何かのせいにしてしまったりするのではないでしょうか。

覚悟があるからこそ、どんな状況であれ、「今、ここ」を起点に、前に進むためには「どうしたらいいのか」と考え、進んでいけるのだと思いました。

その「覚悟」というのは、進んでいった先々に何があったとしても、自分の人生として楽しむ覚悟なのではないかと思います。

HP: 『えんを描く』

「覚悟のない」なりゆき任せでは、壁にぶつかると「だめだ」「無理」と簡単に諦めてしまえたり、立ち止まったまま進めなくなったり、誰かや何かのせいにしてしまったりするのではないでしょうか。

覚悟があるからこそ、どんな状況であれ、「今、ここ」を起点に、前に進むためには「どうしたらいいのか」と考え、進んでいけるのだと思いました。

その「覚悟」というのは、進んでいった先々に何があったとしても、自分の人生として楽しむ覚悟なのではないかと思います。

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP: 『えんを描く』

■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー) 記事一覧

-

「今、ここで」というタイミングの大切さ諦めかけていたお菓子作りの仕事へ戻り、夢を叶えた野口さん

-

「好きでい続けるためのラインをしつこく考え続ける」バックパッカーの旅を仕事に変えて雑貨店を営む森原さん

-

「迷った時は原点に戻る」雑貨店を始めて18年。お客様と作家さんの交流の場としてお店を守る美和さん。

-

「かわいい・たのしい・うれしいを形にしたい」好きを形に。100%自作のお店づくりを目指す幸恵さん

-

「自分が楽しいと思えることを仕事にしたい」とオリジナルブランド「co-fuque」を立ち上げた陽子さん

-

「右にでも左にでも進路は変えられる」ひらめきでオープンしたギャラリーも紆余曲折を経て10年を迎えるさとうさん -

「小さな目標を積み重ねていたら、気づけば今にたどり着いた」幼稚園のママ友二人が立ち上げたエプロンショップ

-

「ほっとする居場所でありたい」大阪・空堀商店街近くの古い長屋を改装して雑貨店を営む壇上さん

-

「女性から女性に贈るうどん」お父様から引き継いだうどん店で独自路線を追求する中山さん

-

「旅も生き方もリンク。過程そのものを楽しみたい」「旅」を柱に、ご夫婦でパン屋さんを営む来田さん

-

「無理をしない」は「自分に正直に生きる」こと美容学校の講師から一転、心なごむカフェを運営する清水さん。

-

「「好き」は自分と共に変わっていく」フランス雑貨と手づくり雑貨のお店をはじめて10年の八津谷さん

-

「遠回りをしても、やり続ければカタチになる」パティシエとして自分の納得する働き方を選んだ谷口さん

-

「自分にしかできないことを追求し実践する」薬剤師から一転菓子職人に。バウムクーヘン専門店を営む森さん

-

「10年続けていると、時代も環境も、私自身も変わる」日々の暮らしが楽しくなる雑貨店を営む福本さん

-

「絵本の魅力は物語の力。哲学書と同じくらいの内容が詰まっている」京都・上桂で絵本店を営む花田さん。

-

「ジビエは美味しいと感動してもらうためのツール」ジビエの世界にはまり、今やジビエ料理冒険家を名乗る竹内さん

-

「じっくりとその人の人生につき合い、日々心豊かに暮らす提案をしたい」京都桂の人気雑貨店の店主トノイケさん。

-

「絵本は心をいたわり豊かにしてくれるパートナー」ミニチュア絵本やハンドメイド雑貨も扱う恒松さん

-

「一つのものをずっと好きでいて大切にする」フランス雑貨とカフェを営む松橋さん

-

「かわいい雑貨。その物語と旅の思い出を共有したい」「ならまち」で雑貨とカフェのお店を営む井岡さん

-

「何を楽しいと思うかは自分の捉えかた次第」4年の世界一周の旅を終えて帰国、人気の靴のお店を運営する宮川さん

-

「自分らしさに執着し続ければ、きっと自分にしかできない花が咲く」国産アロマに特化した薬局を運営する吉田さん

-

「似合わないという固定観念を捨て、新しい風景を見て欲しい」アクセサリーのアトリエを営む山下さん

-

「ディズニーランドのようなわくわく感を日常の中でも提供したい」バルーン専門店を営む澤田さん

-

「私が私らしく皆が幸せになる豊かさの周り方が理想」奈良の古民家で古道具や手作り雑貨の店を営む上山さん。

-

「人それぞれ想いの形。それを見つけて創る仕事」ZAKUROという自分ブランドでオーダージュエリーを作る鈴木さん

-

「お客様と直に向き合える環境が一番」お花屋さんとバーが一緒になったお店を営む岡田さん

-

「ラッピングは贈る人の気持ちを形にする仕事」リボンを選ぶ時間が楽しいと話す小林さん

-

「英語が身近にあればもっと楽しく英語が学べる」英語で苦労した経験から洋書屋を運営する郁子さん。

-

「縁を形にしていくためには自分が動くこと」自身の足の経験から起業。足の研究家として注目を集める櫻井さん

-

「買っていただくより「楽しかった」と言ってもらえるほうが嬉しい」お洒落な京都北山で20年。大人気雑貨店オーナーの郷田さん

-

「コミュニティ作りは女性の働き方のひとつ」自宅でレンタルスペースを運営し、地域のママたちの憩いの場を作る弥恵子さん

-

「節目の大切な日に本物の良さを伝えたい」着付け師から1歩進んで着物のトータルプロデュースのお店を始めて11年の永江さん。

-

「いのちの繋がりを伝えたい」創業53年のシルクスクリーン印刷業の4代目を継いだ娘、みなみさんとアートカフェを営む吉岡さん

-

「アート作品との出会いは自分自身の中の豊かさに気づくこと」京都・千本通りでギャラリー・サロンを運営する村山さん。

-

京都・北区船岡温泉の近くにある、自然食と無農薬にこだわったおばあちゃんの手作りごはんが評判のお店。

-

ほっこり癒される空間が地元で人気のカフェゆったりとした時間が流れる店内は個展の案内や地元の作家さんたちの作品がいっぱい。

-

「私の好きな物がきっとみつかる」そんなワクワク感でいっぱいになるガーデンショップ。寄せ植えや飾り方のアイデアとその発想にテンションUP。