HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー)

■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー)

![]() 櫻井 寿美さん(足と靴のサポート「フットクリエイト」)

櫻井 寿美さん(足と靴のサポート「フットクリエイト」) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー)

櫻井 寿美さん(足と靴のサポート「フットクリエイト」)

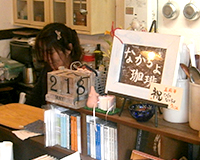

足と靴のサポート 足と靴のサポートフットクリエイト 〒600-8151 京都市下京区間之町通上珠数屋町下ル打越町318 TEL:075-365-3748 AM10:00~PM6:00 日・月・祝定休 http://www.footcreate.com/ |

| 「フットクリエイト」さんは、何のお店ですか? |

| ひとことで言うと、足元から健康になっていただく店です。扱っている商品は靴ですが、普通の靴屋さんに置いている靴と違って、足のトラブルにならない、楽に歩いていただける靴です。また、外反母趾やタコ、魚の目といった足のトラブルを抱えておられる方に、個々の足に合わせてカスタマイズするオーダーメイドのインソールとフットケア。トータルに足の健康を伝えることをコンセプトとしています。 |

| この事業を始められたきっかけは? |

結婚した当初、私たち夫婦はそれぞれ別の職場で働く会社員でした。仕事はおもしろかったですし、子どもが生まれても仕事を続けていたので、会社を辞めて独立するぞと思ったことはありませんでした。 結婚した当初、私たち夫婦はそれぞれ別の職場で働く会社員でした。仕事はおもしろかったですし、子どもが生まれても仕事を続けていたので、会社を辞めて独立するぞと思ったことはありませんでした。その頃、私が足にトラブルを抱えていて、当時は「外反母趾」という言葉もあまり知られていませんでしたから、とにかく足が痛くて、どんな靴を履いても痛かったんです。 お医者さんに相談しても、「湿布薬を出しておきます」と言われるだけで、なかなか治らない。そんな時、ある本で、ドイツには「整形外科靴マイスター」という国家資格があって、いろんな足のトラブルを解消する仕事があるということを知ったんです。 その本を読んで、「私の足のトラブルはこれだったのか」と納得しました。考えてみると、自分だけじゃなく周りにも、「ヒールを履くと足が痛い」という方も多く、同じように悩んでいる人がたくさんいることに気がつき、この仕事に興味を持ちました。 とりあえず、自分の足を治したいので、その本の著者に相談に行きました。そこで自分に合った靴を選び、インソールを作ってもらうと、すごく歩くのが楽になったんです。その時初めて、靴は本来こういうものなんだと思いました。 そこには、こういう仕事をしたい方のための講習会もあったので、勉強して起業したいと考えるようになりました。それが20年前、同じ頃、阪神大震災が起こったり、自分の身の回りで病気で亡くなる方が続いたりしたこともあり、いつ死んでも悔いのない生き方をしたいと思ったことも、起業を後押したのかもしれません。 |

| ご主人と一緒に会社を辞めて起業されました。 |

| 夫婦二人とも会社を辞めて起業するというと、皆大反対でした。パン屋さんやお花屋さんといったわかりやすい仕事ならいいですが、「足の相談って何するの?」という感じで、イメージできなかったんでしょうね。子どもたちもまだ小さかったので、生活もあるし、住宅ローンもあるし。 夫婦のどちらかが会社に残って、まず一人で立ち上げて、それが軌道に乗ったら一緒にやったら?と言われるのも、もちろん妥当ですが、それを私たちはいきなり、「やるって決めたからやるねん!」という感じで(笑)、エイヤーって二人とも退職して、その次の年に会社を立ち上げました。 トータルでケアできる、総合的なサービスができる店にしたかったので、まず夫が名古屋のマイスターの方のところに通い、靴の調整やインソールを作るという技術的なことを勉強して、私はフットケアの勉強をはじめました。 |

|

| お店を始めてすぐは、なかなか順風満帆には行かなかったそうですね。 |

| 最初の3年くらいは全然でした。私たちも、どんな商売になるか想像できなかったので、まずは借入れ無しの手持ちで起業し、小さなビルの4階を借りて事務所兼お店から始めました。ちらし広告も作ったりしましたが、何をしているお店か分からなかったかと思います。「靴を置いてはるみたいやけど、普通の靴とは違うみたいやし。フットケアって何?」みたいな(笑) インソールも、今でこそ結構知られるようになりましたが、当時は「におい取りのオドイーター」という1000円で売っているインソールくらい。私たちが扱っていたのは、インソールだけでワンペアで38,000円のものでしたから、靴も3万円くらいなので、合わせると7~8万円。それなら普通のお洒落な靴を買うわ、となりますよね。 でも私自身がこれで楽になったので、困っている人には必要ですよと言っても、やっぱり理解してくださる方は非常に少なかったです。足が痛いという人を知り合いから一人二人と紹介してもらいながら、口コミだけで細々とやってきました。 |

| 起業されて20年、いろんな波や谷があったと思います。 |

| 最初はなかなか自分たちの給料も出ないし、店を維持していくために2年間くらいアルバイトに行きました。まだ子どもが小さかったので、どちらかが家に居なければいけない。私が朝のバイトで、夫は夜のバイトをしながら、なんとか生活費を工面していました。 少し人に知られるようになったきっかけの一つに、「生足ブーム」というのがあったんですね。それに合わせて「フットケア」というのも知られるようになってきました。そこでフットケアのお客様、それも若い年代の方が来れらるようになったんです。 また、こういう変わった仕事が珍しかったのか、地元の新聞社さんに取材をしていただいて、少しは知っていただくようになりました。それからぼちぼちお客様も増えてきて、なんとか定着するようになりました。 |

|

| 大学で足についての研究をされているそうですね。 |

| いろんなお客様が来られますが、ほとんどの方が足に何かトラブルを抱えておられます。そのトラブルも全部違って、何ひとつ同じ方はおられません。元々身体に関連する仕事をしていたわけでもなく、勉強もしたこともなかったので、いろんなお客様のケースを見ていく中で、これはもっと身体のことをきちんと分からないといけないと実感するようになったんです。 そこで、神戸大学に社会人入学制度というのがあると知り、そこには子どもの足を研究されている先生がおられたこともあって、2007年に社会人枠で入試を受けました。入学すると普通の学生と同じなので、18歳くらいの若い学生に混じって4年間神戸に通いました。 足の研究をしている人は本当に少ないので、これはもっとやらないといけないと思い、神戸大を卒業した後も引き続き、京都府立医科大学の修士課程へ通い、2年間研究しました。現在も大学や大学院でお世話になった教授のもとで、足と靴に関する学会発表や論文執筆を続けています。 |

| 「足の研究家」として、大学で学んだことをどのように活かされていますか? |

| 大学院の仲間はほとんどが医療職で、また関わっている学会も医療系が多く、その中で私のような医療資格もない、ただの靴屋というのは、ごく少数派です。そのような中にいても、あまりお役に立てないのかなと思うこともありましたが、つい最近、いつもお越しになるお客様から、「最近、足がこんなになってきたんです」とご相談があって、見ると少し気になる腫れがあったんですね。もしかするとあの病気かもしれないと、仲間のお医者さんに相談したことがありました。 お客様は、ちょっと気になることがあっても、どの病院に行っていいか分からないですし、どんな先生がいいかも分からない。素人の立場でも、お客様の足を一番拝見できるのは私たちですし、お客様も相談しやすいことから、そこを繋げる人も必要なんだと思いました。 |

| 医療関係の方々や、いろんなところで講演活動されていますね。 |

| フットケアは今、看護の世界で伸びてきているんですね。糖尿病患者さんの合併症、糖尿病ってよく足を切断すると聞かれると思いますが、それを防ぐためにも、医療的なフットケアが日本にもようやく広がってきています。その一つとしての靴選びについてお話をさせていただいたり、一般の方に足の健康についてお話させていただくなど、講演の機会はかなり増えました。 |

|

| お二人とも全く違う仕事から飛び込み、役割分担しながらも続けてこられた秘訣は? |

| 私たち二人とも、「足」がおもしろかったんでしょうね、きっと。「足」というキーワードがあると、すぐに反応してしまいます(笑)。それとやはり自分の足の痛みがあったことですね。靴やインソールでこんなに改善できるんだと分かったことが、私にはすごく大きかったと思います。 |

| 今後はどんな展開を考えていますか? |

| まずは研究者として、足はこんなに大切だということを伝えていきたいと思っています。私が足で悩んでいた頃から20年経っても、まだ同じようなトラブルで悩む人が絶えない。日本人の足の環境をもっと良くしていきたいという想いはあります。 そうした活動をしていくためには、単に受け売りを伝えるのではなく、確かなデータや自分自身の研究の結果に基づいた事実を伝えることで、受け取る側の関心や理解度なども違ってくるのではないでしょうか。様々な方法で発信を続け、一人でも足で悩む方が少なくなって欲しい。それが20年後、30年後の夢です。 |

| 最後に、起業された先輩として、読者へのメッセージをお願いします。 |

まずは行動することですね。出会いやご縁を大切にし、得られた縁を形にしていくためには、絶対に自分が動かないといけない。 まずは行動することですね。出会いやご縁を大切にし、得られた縁を形にしていくためには、絶対に自分が動かないといけない。私たちも失敗はたくさんあって、動いたけどダメだったことも多く、10あれば1つくらいしか上手くいっていないんですね。でも、あとの9つがダメだからといって、絶対に諦めない。その繰り返しだと思います。 ご縁を大事に。そして自分が動くこと。これまでも、これからも、それが基本だと思っています。 |

| ありがとうございました。 |

| (取材:2014年12月 関西ウーマン編集部) |

■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー) 記事一覧

-

「今、ここで」というタイミングの大切さ諦めかけていたお菓子作りの仕事へ戻り、夢を叶えた野口さん

-

「好きでい続けるためのラインをしつこく考え続ける」バックパッカーの旅を仕事に変えて雑貨店を営む森原さん

-

「迷った時は原点に戻る」雑貨店を始めて18年。お客様と作家さんの交流の場としてお店を守る美和さん。

-

「かわいい・たのしい・うれしいを形にしたい」好きを形に。100%自作のお店づくりを目指す幸恵さん

-

「自分が楽しいと思えることを仕事にしたい」とオリジナルブランド「co-fuque」を立ち上げた陽子さん

-

「右にでも左にでも進路は変えられる」ひらめきでオープンしたギャラリーも紆余曲折を経て10年を迎えるさとうさん -

「小さな目標を積み重ねていたら、気づけば今にたどり着いた」幼稚園のママ友二人が立ち上げたエプロンショップ

-

「ほっとする居場所でありたい」大阪・空堀商店街近くの古い長屋を改装して雑貨店を営む壇上さん

-

「女性から女性に贈るうどん」お父様から引き継いだうどん店で独自路線を追求する中山さん

-

「旅も生き方もリンク。過程そのものを楽しみたい」「旅」を柱に、ご夫婦でパン屋さんを営む来田さん

-

「無理をしない」は「自分に正直に生きる」こと美容学校の講師から一転、心なごむカフェを運営する清水さん。

-

「「好き」は自分と共に変わっていく」フランス雑貨と手づくり雑貨のお店をはじめて10年の八津谷さん

-

「遠回りをしても、やり続ければカタチになる」パティシエとして自分の納得する働き方を選んだ谷口さん

-

「自分にしかできないことを追求し実践する」薬剤師から一転菓子職人に。バウムクーヘン専門店を営む森さん

-

「10年続けていると、時代も環境も、私自身も変わる」日々の暮らしが楽しくなる雑貨店を営む福本さん

-

「絵本の魅力は物語の力。哲学書と同じくらいの内容が詰まっている」京都・上桂で絵本店を営む花田さん。

-

「ジビエは美味しいと感動してもらうためのツール」ジビエの世界にはまり、今やジビエ料理冒険家を名乗る竹内さん

-

「じっくりとその人の人生につき合い、日々心豊かに暮らす提案をしたい」京都桂の人気雑貨店の店主トノイケさん。

-

「絵本は心をいたわり豊かにしてくれるパートナー」ミニチュア絵本やハンドメイド雑貨も扱う恒松さん

-

「一つのものをずっと好きでいて大切にする」フランス雑貨とカフェを営む松橋さん

-

「かわいい雑貨。その物語と旅の思い出を共有したい」「ならまち」で雑貨とカフェのお店を営む井岡さん

-

「何を楽しいと思うかは自分の捉えかた次第」4年の世界一周の旅を終えて帰国、人気の靴のお店を運営する宮川さん

-

「自分らしさに執着し続ければ、きっと自分にしかできない花が咲く」国産アロマに特化した薬局を運営する吉田さん

-

「似合わないという固定観念を捨て、新しい風景を見て欲しい」アクセサリーのアトリエを営む山下さん

-

「ディズニーランドのようなわくわく感を日常の中でも提供したい」バルーン専門店を営む澤田さん

-

「私が私らしく皆が幸せになる豊かさの周り方が理想」奈良の古民家で古道具や手作り雑貨の店を営む上山さん。

-

「人それぞれ想いの形。それを見つけて創る仕事」ZAKUROという自分ブランドでオーダージュエリーを作る鈴木さん

-

「お客様と直に向き合える環境が一番」お花屋さんとバーが一緒になったお店を営む岡田さん

-

「ラッピングは贈る人の気持ちを形にする仕事」リボンを選ぶ時間が楽しいと話す小林さん

-

「英語が身近にあればもっと楽しく英語が学べる」英語で苦労した経験から洋書屋を運営する郁子さん。

-

「縁を形にしていくためには自分が動くこと」自身の足の経験から起業。足の研究家として注目を集める櫻井さん

-

「買っていただくより「楽しかった」と言ってもらえるほうが嬉しい」お洒落な京都北山で20年。大人気雑貨店オーナーの郷田さん

-

「コミュニティ作りは女性の働き方のひとつ」自宅でレンタルスペースを運営し、地域のママたちの憩いの場を作る弥恵子さん

-

「節目の大切な日に本物の良さを伝えたい」着付け師から1歩進んで着物のトータルプロデュースのお店を始めて11年の永江さん。

-

「いのちの繋がりを伝えたい」創業53年のシルクスクリーン印刷業の4代目を継いだ娘、みなみさんとアートカフェを営む吉岡さん

-

「アート作品との出会いは自分自身の中の豊かさに気づくこと」京都・千本通りでギャラリー・サロンを運営する村山さん。

-

京都・北区船岡温泉の近くにある、自然食と無農薬にこだわったおばあちゃんの手作りごはんが評判のお店。

-

ほっこり癒される空間が地元で人気のカフェゆったりとした時間が流れる店内は個展の案内や地元の作家さんたちの作品がいっぱい。

-

「私の好きな物がきっとみつかる」そんなワクワク感でいっぱいになるガーデンショップ。寄せ植えや飾り方のアイデアとその発想にテンションUP。