HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー)

■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー)

![]() 宮川 美佐さん(NAOT NARA / NAOT TOKYO/ 風の栖)

宮川 美佐さん(NAOT NARA / NAOT TOKYO/ 風の栖) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー)

宮川 美佐さん(NAOT NARA / NAOT TOKYO/ 風の栖)

| 宮川 美佐さん (株式会社loop&loop取締役 店舗ディレクター) 大学卒業後、教育通信会社勤務。30歳を目前に夫とともに4年弱の世界旅行に出る。帰国後、奈良で実家の店舗「風の栖」に従事。その後、夫婦で株式会社loop&loop設立。NAOT NARA / NAOT TOKYO/ 風の栖~3店舗を運営。イスラエルの手作り靴NAOTをメインに、革製品や雑貨、作家による手作りの服等を扱う。また、マルシェやライブなどのイベントも開催。  NAOT(ナオト) NAOT(ナオト)NAOTは1942年から続くイスラエルの靴職人の集まり。人間工学に基づき歩きやすさを徹底的に求めた靴を一足一足丁寧に手作りしています。砂の上を歩くような心地よいインソールはまるで砂漠の中の「オアシス」のような快適な履き心地。足裏全体に吸い付くようなフィット感は、一度履くとやみつきになる感覚です。 NAOT NARA:奈良市芝突抜町8-1 NAOT TOKYO:東京都台東区駒形2丁目1-8 楠ビル301 HP:www.naot.jp 風の栖(かぜのすみか):奈良市高御門町17HP:www.kazenosumika.com |

| 奈良生まれの奈良育ちの美佐さんですが、東京で働いていたそうですね。 |

| 大学を卒業後、「働くなら東京」と何の迷いもなく東京へ行きました。教育関連の通信会社で編集の仕事と顧客個別対応の仕事をしていて、20代はずっと東京にいました。夫も東京で働いていて、友達の紹介で知り合いましたが、偶然、奈良県生駒市出身の人だったんです。 |

| 30歳を目前に突然、ご夫婦で世界旅行に4年弱も行かれたそうですね。 |

| 仕事は楽しかったのですが、これからの自分の人生を想像したとき、このままずっと働き続けていたら、一生のうちに行きたいところや見たいものを見終えることができないかもしれない、それなら今のうちにやりたいことはやっておきたい!と思ったんです。そこで二人とも会社を辞めて、好きなだけ世界を周ってみようとなりました。 最初は長くても2年くらいの予定だったんですが、行ってみると出会う旅人たちに、「あっちも良かったよ」といろいろ聞くと行ってみたくなったりして、タイから始まってユーラシア大陸を横断して、ヨーロッパを周ってアフリカを縦断、南アフリカから南米に飛んで南米を一周。結局3年8ヶ月になりました。 日本にいる時よりお金は全然かかりませんし、インドだと食費も交通費も宿泊費も全部で1日2人500円くらい。シャワーが出るか出ないかというような安宿の貧乏旅行のバックパッカーでしたが、ひたすら旅を楽しんでいました。 |

|

| 4年弱も海外で生活すると生き方は変わりますか?この旅で得たものとは? |

| 初めてインドに行ったとき、自分が思っている「常識」は通用しないと思いましたね。「リキシャ」という自転車のタクシーがあって、運転手さんに「ここのホテルに連れていって」と言うと、明らかに嘘なのに、「そのホテルはもう潰れたから、俺の紹介するホテルに行こう」と言われたり。電車でもありえない乗車率で、荷物置きに人が寝てるんです。バイクも何人乗っているんだという状態で、信号無視も当たり前で、人のために車が止まるなんて無い。 日本の守られた世界と違って、生きるために必死なんですね。最初は私も腹を立てていたんですが、この人たちはこうなんだ、当たり前は当たり前じゃないんだと分かった気がして、大概のことは驚かなくなりました(笑) |

| 最初は何か見つけられるといいなという思いもありましたし、人生感が変わって性格もすごく変わって帰ってくるんじゃないかと思っていましたが、あまり変わらずに帰ってきたような気がします。 旅を終えてから思うのは、人間ってどこにいるかじゃなくて、「何を楽しいと思うか」なんだと思うんです。たくさん刺激を受けても、楽しいと思うポイントは何かが分かっていなければ、マダカスカルに行こうが、南米に行こうが、それこそ奈良にずっといようが、東京にいようが、自分は自分。どこに居ても人間って、結局は「自分の捉えかた次第」という感覚は身に付いたと思います。 仕事をしていても旅をしていても、クサクサしようと思えばいくらでもクサクサできます。楽しいと思うかどうかは自分次第。今どこにいようとも、自分がどう捉えて、どう楽しんでいけるかが分かっていれば、場所は問わないのかなと思います。 |

|

| 帰国しようと決めたのは? |

| 3年半くらい経っておなかいっぱいになったんです。私たちが見たいところや行きたいところはもう充分楽しめたと思って。日本に帰って何かをしようというのははっきり分かっていませんでしたが、そろそろ次のステップに行ってもいいかな、もう日本に帰っても納得できるなと思ったのが南米の終わり頃でした。 旅を続けていると日常が旅になってしまって、たとえば南米なんて地球の反対側で、日本から行くと2日くらいかかるような場所に1年いましたが、移動しても行く町行く町が、同じような造り、同じような食べ物、同じような文化に感じてしまうんです。 もったいない話ですが、すごく壮大な景色を見ても、ヒマラヤの方が迫力があったなとか、この滝ってすごいけどビクトリアの滝の方がおもしろいなと思ってしまったり。直接日本から行くと、もっとワクワクしたり感激したり、感動の触れ幅は大きかったはずなのに、すごいものを見すぎてしまって、刺激に鈍感になってしまっている。これじゃいかん、何か新しいことをしようと思い、日本に帰って奈良に戻りました。 |

|

| NAOTの靴を扱うきっかけとは。 |

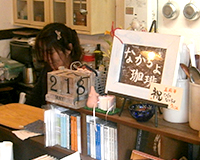

「風の栖」は母が15年ほど前からやっていた店で、母や作家さんの手作りの服を扱っていますが、NAOTの靴は以前から扱っていたんです。母がこの靴に出会って足を入れた瞬間、「おお何だ、この履き心地は!」と直感で気に入って扱っていました。最初はサボが数色とサンダルが数種類くらいでした。 私たちが帰国して、まだ「これがしたい!」という仕事が見つからなかった頃、NAOTの靴が日本に入ってこなくなる事態になったんです。 私たちが帰国して、まだ「これがしたい!」という仕事が見つからなかった頃、NAOTの靴が日本に入ってこなくなる事態になったんです。私もNAOTの靴がすごく好きで、もう一生この靴でいけると何年も履いてきましたし、お客様も「風の栖」は無くなっても、NAOTの靴は無くさないでねと言われるくらい。それだけ魅力のある靴なので、靴が無くなると困るねという話になったんです。 そこで、じゃあうちで直接輸入できるかやってみようとなったのがきっかけです。最初に少ない数から輸入してみると、ちゃんとできることが分かったので、NAOTの靴の日本総輸入代理店になり、これを機に夫と会社を立ち上げました。そこで「風の栖」を運営しつつNAOTも扱うという、今の形になりました。 |

| NAOTの靴はサボだけじゃなく、いろんな種類があるのですね。 |

イスラエルは暑い国ですから、サボやサンダルの種類は豊富なんです。最初の数年はベーシックなサボとサンダルだけでした。特にメンズはサボしか無くて、まず女性のサンダルから増やしていきました。 もともとサボは日本の文化や風土に合うのですが、日本ではこういうのが良いとお願いしたオリジナルのデザインもあります。 もともとサボは日本の文化や風土に合うのですが、日本ではこういうのが良いとお願いしたオリジナルのデザインもあります。男性のビジネスシューズも増えてきましたし、黒いパンプスも最初はピカピカした艶のあるものしかありませんでしたが、日本の冠婚葬祭に合うようマットブラックを作ってもらったり、少しづつ種類やデザインを増やしていきました。 |

| 東京に出店されたきっかけは? |

まさか自分達が東京に店を出すなんて思ってもみませんでしたが、それも不思議なご縁で、NAOTの靴を扱ってくださっていた東京の雑貨屋さんが、別の事業を始められることになって、「店を空けるからやりませんか?」と冗談半分、お声がけいただいたんです。 とはいえ当時は奈良で手一杯で、「それは無理ですよ」と思ったのですが、その話をいただいて奈良に戻ってきたら、気持ちが何となく東京に向いてきて。東京は好きだし、何か新しい出会いがあるなら楽しいかもと思ったんです。ダメなら「風の栖」に戻ればいいので、よしやってみようと始めました。 とはいえ当時は奈良で手一杯で、「それは無理ですよ」と思ったのですが、その話をいただいて奈良に戻ってきたら、気持ちが何となく東京に向いてきて。東京は好きだし、何か新しい出会いがあるなら楽しいかもと思ったんです。ダメなら「風の栖」に戻ればいいので、よしやってみようと始めました。東京といっても大都会ではなく、下町の屋形船が見える隅田川沿い。結構のんびりした場所なので、靴だけじゃなく、服や雑貨、旅にまつわる本があったり、トークイベントやライブもしています。 靴だけだと靴屋さんになってしまうので、そうなると靴に興味が無い人はおもしろくないですね。ここ奈良のお店もそうですが、私たちは服や靴を扱っていても、モノを扱っているという感覚では無いんです。モノ以外、例えばイベントやマルシェなどで、自分たちを含めいろんな人たちと、楽しい空間になればいいなと考えています。 |

|

| そのコンセプトには、世界を周ってこられたことが生きていますか? |

| 旅に出て思うのは、人間ってカバン1個で暮らせますし、バックパック1個で何年も過ごせます。これだけモノが溢れている時代だけど、どうせなら自分の好きなものや、自分が大事にしたいと思うものに囲まれて過ごしたい。流行って字の如く「流れて行くもの」ですし、普通の日常はハレの日だけじゃないので、何年も自分の生活に実用的に使えるもの、永く愛着を持って使えるものを選びたい。この靴を愛用してくださる方は、そういうところに共感してくださっていると思います。 靴ひとつ取っても人間の足は千差万別。右と左で違うことも普通です。外反母趾や、幅が広い、足が小さいなどで悩まれていたり、好きな形や色もさまざま。この方の求めているのはどんな形で何色の靴だろうと、一緒にお話しながら見つけ出していく、その時間が楽しい。この靴は履いている人の足の形に沿っていくので、その(靴の)「育ち具合」を見守っていけるのもすごく楽しいんです。 以前、足が少しお悪い方からお手紙をいただいて、「これまで足が痛くて歩くのがイヤだったけれど、この靴を履いたらもっと歩けるようになった。この前はこの店までしか歩けなかったけれど、こんどはもっと奥まで歩いて行きたいです」と書いてくださったんです。この方の時間の使い方に靴が寄り添ってくれているんだと思うと、すごく嬉しかったですね。 |

|

| これからどんな楽しみ方を提供していきたいですか? |

| メインは靴かもしれないけど、日常からちょっと離れて、「自分」を感じられるような時間。それはイラストだったり写真だったり音楽だったり、もしかしたらお茶やコーヒーかもしれないし、絵本やお香かもしれない。それをお客さまと楽しめるような空間を提供していきたいですね。 広い世界の中で同じ時間に同じ場所にいられることは奇跡ですし、人との出会いは一期一会。ディズニーランドじゃないですけど、お店はエンタテイメント空間だと考えています。お店の扉を開けて入ってきてくださった方が、また扉を出られるとき、「来てよかったな」「楽しかったな」「また来たいな」と思っていただけるような空間を作りたい。それにはまず自分たちが楽しみ、その楽しいと思うことを発信し続けたいと思っています。 |

| ありがとうございました。 |

| (取材:2015年6月 関西ウーマン編集部) |

■関西ウーマンインタビュー(お店オーナー) 記事一覧

-

「今、ここで」というタイミングの大切さ諦めかけていたお菓子作りの仕事へ戻り、夢を叶えた野口さん

-

「好きでい続けるためのラインをしつこく考え続ける」バックパッカーの旅を仕事に変えて雑貨店を営む森原さん

-

「迷った時は原点に戻る」雑貨店を始めて18年。お客様と作家さんの交流の場としてお店を守る美和さん。

-

「かわいい・たのしい・うれしいを形にしたい」好きを形に。100%自作のお店づくりを目指す幸恵さん

-

「自分が楽しいと思えることを仕事にしたい」とオリジナルブランド「co-fuque」を立ち上げた陽子さん

-

「右にでも左にでも進路は変えられる」ひらめきでオープンしたギャラリーも紆余曲折を経て10年を迎えるさとうさん -

「小さな目標を積み重ねていたら、気づけば今にたどり着いた」幼稚園のママ友二人が立ち上げたエプロンショップ

-

「ほっとする居場所でありたい」大阪・空堀商店街近くの古い長屋を改装して雑貨店を営む壇上さん

-

「女性から女性に贈るうどん」お父様から引き継いだうどん店で独自路線を追求する中山さん

-

「旅も生き方もリンク。過程そのものを楽しみたい」「旅」を柱に、ご夫婦でパン屋さんを営む来田さん

-

「無理をしない」は「自分に正直に生きる」こと美容学校の講師から一転、心なごむカフェを運営する清水さん。

-

「「好き」は自分と共に変わっていく」フランス雑貨と手づくり雑貨のお店をはじめて10年の八津谷さん

-

「遠回りをしても、やり続ければカタチになる」パティシエとして自分の納得する働き方を選んだ谷口さん

-

「自分にしかできないことを追求し実践する」薬剤師から一転菓子職人に。バウムクーヘン専門店を営む森さん

-

「10年続けていると、時代も環境も、私自身も変わる」日々の暮らしが楽しくなる雑貨店を営む福本さん

-

「絵本の魅力は物語の力。哲学書と同じくらいの内容が詰まっている」京都・上桂で絵本店を営む花田さん。

-

「ジビエは美味しいと感動してもらうためのツール」ジビエの世界にはまり、今やジビエ料理冒険家を名乗る竹内さん

-

「じっくりとその人の人生につき合い、日々心豊かに暮らす提案をしたい」京都桂の人気雑貨店の店主トノイケさん。

-

「絵本は心をいたわり豊かにしてくれるパートナー」ミニチュア絵本やハンドメイド雑貨も扱う恒松さん

-

「一つのものをずっと好きでいて大切にする」フランス雑貨とカフェを営む松橋さん

-

「かわいい雑貨。その物語と旅の思い出を共有したい」「ならまち」で雑貨とカフェのお店を営む井岡さん

-

「何を楽しいと思うかは自分の捉えかた次第」4年の世界一周の旅を終えて帰国、人気の靴のお店を運営する宮川さん

-

「自分らしさに執着し続ければ、きっと自分にしかできない花が咲く」国産アロマに特化した薬局を運営する吉田さん

-

「似合わないという固定観念を捨て、新しい風景を見て欲しい」アクセサリーのアトリエを営む山下さん

-

「ディズニーランドのようなわくわく感を日常の中でも提供したい」バルーン専門店を営む澤田さん

-

「私が私らしく皆が幸せになる豊かさの周り方が理想」奈良の古民家で古道具や手作り雑貨の店を営む上山さん。

-

「人それぞれ想いの形。それを見つけて創る仕事」ZAKUROという自分ブランドでオーダージュエリーを作る鈴木さん

-

「お客様と直に向き合える環境が一番」お花屋さんとバーが一緒になったお店を営む岡田さん

-

「ラッピングは贈る人の気持ちを形にする仕事」リボンを選ぶ時間が楽しいと話す小林さん

-

「英語が身近にあればもっと楽しく英語が学べる」英語で苦労した経験から洋書屋を運営する郁子さん。

-

「縁を形にしていくためには自分が動くこと」自身の足の経験から起業。足の研究家として注目を集める櫻井さん

-

「買っていただくより「楽しかった」と言ってもらえるほうが嬉しい」お洒落な京都北山で20年。大人気雑貨店オーナーの郷田さん

-

「コミュニティ作りは女性の働き方のひとつ」自宅でレンタルスペースを運営し、地域のママたちの憩いの場を作る弥恵子さん

-

「節目の大切な日に本物の良さを伝えたい」着付け師から1歩進んで着物のトータルプロデュースのお店を始めて11年の永江さん。

-

「いのちの繋がりを伝えたい」創業53年のシルクスクリーン印刷業の4代目を継いだ娘、みなみさんとアートカフェを営む吉岡さん

-

「アート作品との出会いは自分自身の中の豊かさに気づくこと」京都・千本通りでギャラリー・サロンを運営する村山さん。

-

京都・北区船岡温泉の近くにある、自然食と無農薬にこだわったおばあちゃんの手作りごはんが評判のお店。

-

ほっこり癒される空間が地元で人気のカフェゆったりとした時間が流れる店内は個展の案内や地元の作家さんたちの作品がいっぱい。

-

「私の好きな物がきっとみつかる」そんなワクワク感でいっぱいになるガーデンショップ。寄せ植えや飾り方のアイデアとその発想にテンションUP。