HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

![]() ナカガワ 暢さん(イラストレーター)

ナカガワ 暢さん(イラストレーター) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

ナカガワ 暢さん(イラストレーター)

「おもしろい!」と思うものには目がない

ナカガワ 暢さん

イラストレーター

イラストレーター

テレビドラマの台本表紙やCDジャケット、お土産物のパッケージ、新聞社のカレンダー、自治体の報告書など幅広い分野のイラストとデザインを手掛ける、ナカガワ暢さん。

シュッとかっこいい、ころころと愛らしい、おしゃれでモダンなど、いろんなタッチのイラストやデザインを変幻自在に生み出しておられます。

子どもの頃から表現することが好きで、高校時代には美術部の顧問の先生から美大進学を勧められたこともあったそうですが、一般企業に就職するつもりで大学の産業社会学部に進学するなど、イラストレーターになろうとは思っていなかったと言います。

イラストレーターとしての今があるのは、「『選んでもらえた』という心持ちなんです」とナカガワ暢さん。「『選んでもらえた』という心持ち」とは?

シュッとかっこいい、ころころと愛らしい、おしゃれでモダンなど、いろんなタッチのイラストやデザインを変幻自在に生み出しておられます。

子どもの頃から表現することが好きで、高校時代には美術部の顧問の先生から美大進学を勧められたこともあったそうですが、一般企業に就職するつもりで大学の産業社会学部に進学するなど、イラストレーターになろうとは思っていなかったと言います。

イラストレーターとしての今があるのは、「『選んでもらえた』という心持ちなんです」とナカガワ暢さん。「『選んでもらえた』という心持ち」とは?

カフェバーでの出会いに感化されて

イラストレーターをめざすようになったのはいつ、何がきっかけだったのですか?

自分で選んでイラストレーターになったというより、いろんな方々のご縁で今に至ったという感覚が強いので、「選んでもらえた」という心持ちなんです。

今から振り返ると、子どもの頃から表現することが好きでした。歌ったり踊ったり、中でも絵を描くことは一番相性がよかったんだと思います。

小学生の時には、美術全般が好きな母が持っていた写真集の中から、当時は人物画を描くことが好きだったので、何か普遍性や奥行きみたいなものを感じ取ったからなのか、仏像の写真集を選び出し、トレースしたり絵に起こしたり。

友人と一緒に、人気漫画のタッチを真似て、オリジナルの漫画を描いたりもしていました。

中学・高校生の時には、美術部に所属していました。先生から美大を勧められましたが、絵を描くこと以外にも、本を読むことも学ぶことも好きだったから、美大に進学することに対してわくわくする未来を思い描けず。

それよりも社会福祉というニーズのある分野を学ぶことで、おのずと道が拓けていくのではないかなあと、ぼんやりと一般企業などに就職することを考えて、大学に進学したんです。

そんな私にとって転機になったのは、大学2年生の時に「MDcafe」というカフェバーでアルバイトを始めたことでした。

そこでマスターをはじめ、ミュージシャンやテレビドラマのプロデューサー、ダンサー、物書きさん、絵描きさんなど自分で何かを表現することが当たり前の人たちと出会ったことで、感化されていったのだと思います。

今から振り返ると、子どもの頃から表現することが好きでした。歌ったり踊ったり、中でも絵を描くことは一番相性がよかったんだと思います。

小学生の時には、美術全般が好きな母が持っていた写真集の中から、当時は人物画を描くことが好きだったので、何か普遍性や奥行きみたいなものを感じ取ったからなのか、仏像の写真集を選び出し、トレースしたり絵に起こしたり。

友人と一緒に、人気漫画のタッチを真似て、オリジナルの漫画を描いたりもしていました。

中学・高校生の時には、美術部に所属していました。先生から美大を勧められましたが、絵を描くこと以外にも、本を読むことも学ぶことも好きだったから、美大に進学することに対してわくわくする未来を思い描けず。

それよりも社会福祉というニーズのある分野を学ぶことで、おのずと道が拓けていくのではないかなあと、ぼんやりと一般企業などに就職することを考えて、大学に進学したんです。

そんな私にとって転機になったのは、大学2年生の時に「MDcafe」というカフェバーでアルバイトを始めたことでした。

そこでマスターをはじめ、ミュージシャンやテレビドラマのプロデューサー、ダンサー、物書きさん、絵描きさんなど自分で何かを表現することが当たり前の人たちと出会ったことで、感化されていったのだと思います。

MDcafeはさまざまな表現者が集うカフェバーだったそうですが、そもそもそこでアルバイトをするきっかけは何だったのですか?

アメリカ映画などで観たダンディな世界への憧れが強く、かっこつけたかったんですね。バーに行ってみようと思って、近所のバーを巡っていました。

人生2度目に入ったバーがMDcafeでした。

ドキドキしながらミモザというカクテルを飲んでいたら、マスターから「今度のクリスマスに仮装パーティーをするからおいでよ」と誘われて、びっくりしたけれど、嬉しくて。

大学では演劇部に所属していたので、平将門の舞台で使用した公家の衣装で行ったら、なんと仮装をしているのは私だけ。ほかのお客さんからは「変なやつ」みたいな感じで見られるし、マスターは「仮装パーティー」と言ったことも忘れていて(笑)。

そんな私を、マスターはおもしろがってくれて、アルバイトにスカウトされたんです。マスターいわく、私は「初めて客でスカウトしたやつ」だったそう。

人生2度目に入ったバーがMDcafeでした。

ドキドキしながらミモザというカクテルを飲んでいたら、マスターから「今度のクリスマスに仮装パーティーをするからおいでよ」と誘われて、びっくりしたけれど、嬉しくて。

大学では演劇部に所属していたので、平将門の舞台で使用した公家の衣装で行ったら、なんと仮装をしているのは私だけ。ほかのお客さんからは「変なやつ」みたいな感じで見られるし、マスターは「仮装パーティー」と言ったことも忘れていて(笑)。

そんな私を、マスターはおもしろがってくれて、アルバイトにスカウトされたんです。マスターいわく、私は「初めて客でスカウトしたやつ」だったそう。

クリスマスに和風、演劇部で使用した本格的な衣装など、インパクトがあったのでしょうね。MDcafeでアルバイトを始めたことで、どんなふうに感化されていったのですか?

MDcafeで働く日常が、表現することとすごく近かったんです。

表現の中でも、私は絵を描くことが得意だったから。空いている時間やライブ中に、ひっそりこそこそ、スケッチブックに絵を描くようになりました。

鍵盤の上を走る指、覆いかぶさるように搔き鳴らすベース、手の本数を疑うようなドラムス、そんなミュージシャンたちの残像を刻むように描いていたら、プロドラマーの方がおもしろがってくれて、「CDジャケットに使わせてくれないか?」と声をかけてくれました。

私はその方のドラムにメロメロでしたし、「一流の方がおもしろがってくださるなんて!!」と大喜び。

CDジャケット用のドローイングを後日お送りしたら、「いいね、いいね。でも、もっとひゃひゃっとした感じもほしいんだよ」とリクエストされて、「『ひゃひゃっと』って何?」と思いながらも、なんとなくわかってしまうという、表現者同士のやりとりがおもしろくて。

そのプロドラマーの人並外れたパワフルな演奏姿を「ひゃひゃ!」としたユーモアを加えて描き下ろしたところ、そのドローイングも含め、私の描いた絵を複数点、CDジャケットに掲載してくださったんです。

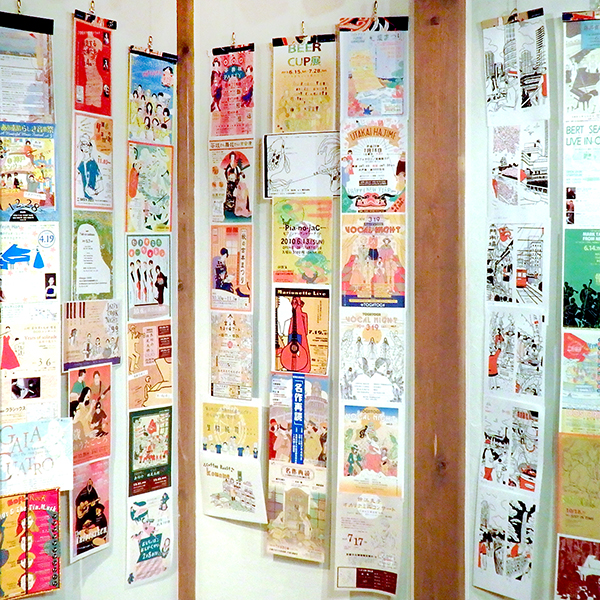

そのほかにも、ミュージシャンやダンサーから依頼を受けてライブやショーなどのフライヤーをデザインも含めてつくらせてもらったり、マスターから声をかけてもらってMDcafeで個展を開かせてもらったりするようにもなって、やっぱり絵を描くのは楽しいなあ、好きだなあって。

結局、就職活動を一度もせぬまま、大学を卒業したんです。

表現の中でも、私は絵を描くことが得意だったから。空いている時間やライブ中に、ひっそりこそこそ、スケッチブックに絵を描くようになりました。

鍵盤の上を走る指、覆いかぶさるように搔き鳴らすベース、手の本数を疑うようなドラムス、そんなミュージシャンたちの残像を刻むように描いていたら、プロドラマーの方がおもしろがってくれて、「CDジャケットに使わせてくれないか?」と声をかけてくれました。

私はその方のドラムにメロメロでしたし、「一流の方がおもしろがってくださるなんて!!」と大喜び。

CDジャケット用のドローイングを後日お送りしたら、「いいね、いいね。でも、もっとひゃひゃっとした感じもほしいんだよ」とリクエストされて、「『ひゃひゃっと』って何?」と思いながらも、なんとなくわかってしまうという、表現者同士のやりとりがおもしろくて。

そのプロドラマーの人並外れたパワフルな演奏姿を「ひゃひゃ!」としたユーモアを加えて描き下ろしたところ、そのドローイングも含め、私の描いた絵を複数点、CDジャケットに掲載してくださったんです。

そのほかにも、ミュージシャンやダンサーから依頼を受けてライブやショーなどのフライヤーをデザインも含めてつくらせてもらったり、マスターから声をかけてもらってMDcafeで個展を開かせてもらったりするようにもなって、やっぱり絵を描くのは楽しいなあ、好きだなあって。

結局、就職活動を一度もせぬまま、大学を卒業したんです。

「何でも屋」という一面も

大学在学中から、依頼を受けてイラストを描いたりフライヤーをデザインも含めてつくったりされていたということで、卒業と同時にイラストレーターとしてのお仕事を始められたのですか?

絵を描いて生活していけたらいいなあという想いはあったかもしれませんが、「イラストレーターとして」というのはまだなかったと思います。

卒業後はMDcafeで働きながら、ほかのアルバイトも掛け持ちして、イラストの仕事も受けてという感じでした。そんな感じで2年ほどぶらぶらしていたある日、マスターに病気が見つかり、入院することになったんです。

マスターが戻ってくるまでの間、なんとかこのカフェバーを守りたいと、いろんな方々に助けてもらいながら、臨時店主を務めていた時期があります。

常連さんから「ビールをつげるんか?」と冗談を言われるくらい、店主を務められるようなレベルではなかったんですが、身体の感覚がなくなるくらい、頑張りました。その1年後にマスターは亡くなり、2007年に閉店することになりました。

その時に、マスターが好きだった小説のタイトルから「暢気(のんき)」の「暢」という一字を取って「ナカガワ暢」という芸名で、活動するようになったんです。

MDcafeでつながった方々とは、まるで家族のような関係性があり、一番大変な時期を一緒に乗り越えてきたという感覚もあって、常連さんたちも「こいつを守ったろう」と思ってくださったんだと思います。

その後も、イラストやデザインなどいろんなお仕事を依頼してくれるなど、応援してくれました。

そんなふうに大学卒業後からずっとイラストやデザインの仕事をしてきたものの、自信がなかったというのもあってか、30代前まではイラストレーターの「卵」と名乗っていたんです。

でも、私のイラストを信じてくれる人や応援してくださる人が増えてきて、いただく仕事の積み重ねで掛け持ちのアルバイトも減っていき、自然と「卵」とは言わなくなっていました。

卒業後はMDcafeで働きながら、ほかのアルバイトも掛け持ちして、イラストの仕事も受けてという感じでした。そんな感じで2年ほどぶらぶらしていたある日、マスターに病気が見つかり、入院することになったんです。

マスターが戻ってくるまでの間、なんとかこのカフェバーを守りたいと、いろんな方々に助けてもらいながら、臨時店主を務めていた時期があります。

常連さんから「ビールをつげるんか?」と冗談を言われるくらい、店主を務められるようなレベルではなかったんですが、身体の感覚がなくなるくらい、頑張りました。その1年後にマスターは亡くなり、2007年に閉店することになりました。

その時に、マスターが好きだった小説のタイトルから「暢気(のんき)」の「暢」という一字を取って「ナカガワ暢」という芸名で、活動するようになったんです。

MDcafeでつながった方々とは、まるで家族のような関係性があり、一番大変な時期を一緒に乗り越えてきたという感覚もあって、常連さんたちも「こいつを守ったろう」と思ってくださったんだと思います。

その後も、イラストやデザインなどいろんなお仕事を依頼してくれるなど、応援してくれました。

そんなふうに大学卒業後からずっとイラストやデザインの仕事をしてきたものの、自信がなかったというのもあってか、30代前まではイラストレーターの「卵」と名乗っていたんです。

でも、私のイラストを信じてくれる人や応援してくださる人が増えてきて、いただく仕事の積み重ねで掛け持ちのアルバイトも減っていき、自然と「卵」とは言わなくなっていました。

テレビドラマの台本表紙やCDジャケット、お土産物のパッケージ、新聞社のカレンダー、自治体の報告書など幅広い分野のイラストとデザインを手掛けておられます。

どんなふうにお仕事の幅を広げてこられたのですか?

どんなふうにお仕事の幅を広げてこられたのですか?

「私の絵を使ってください」という発信はした覚えがないのですが、ものぐさなくせに、いっちょかみなところがありまして。

自分がおもしろいと思うことには飛びつくし、おもしろいと思う人とは関係性を築いていきたいと思うし、世話焼きなところもあって、そういうところが仕事につながっていったのかもしれません。

たとえば、イラストの仕事に関係なく、「おばけ屋敷イベントを手伝ってほしい」と、京友禅アロハシャツメーカーの社長に声をかけてもらったことがありました。

おばけ屋敷のプロデュースといっても、私にはどうしたらいいのかがわからなかったので、当時よく行っていたバーのオーナーが遊園地のおばけ屋敷を手掛けたことのある映画監督だったので、一緒にそのバーに行ってみることに。

社長とその監督の間で話がとんとん拍子に進み、監督がおばけ屋敷をプロデュースすることに決まりました。私はおばけを演じるとともに、ポスターのイラストを描かせてもらえることになったんです。

自分がおもしろいと思うことには飛びつくし、おもしろいと思う人とは関係性を築いていきたいと思うし、世話焼きなところもあって、そういうところが仕事につながっていったのかもしれません。

たとえば、イラストの仕事に関係なく、「おばけ屋敷イベントを手伝ってほしい」と、京友禅アロハシャツメーカーの社長に声をかけてもらったことがありました。

おばけ屋敷のプロデュースといっても、私にはどうしたらいいのかがわからなかったので、当時よく行っていたバーのオーナーが遊園地のおばけ屋敷を手掛けたことのある映画監督だったので、一緒にそのバーに行ってみることに。

社長とその監督の間で話がとんとん拍子に進み、監督がおばけ屋敷をプロデュースすることに決まりました。私はおばけを演じるとともに、ポスターのイラストを描かせてもらえることになったんです。

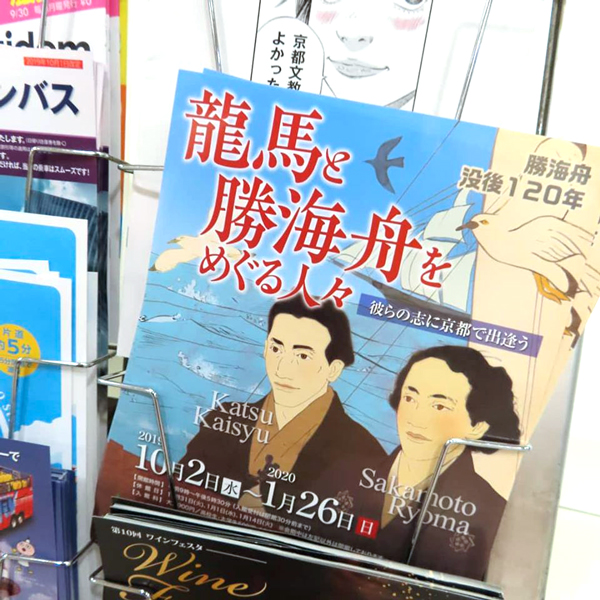

あと、テレビドラマの台本表紙のイラストを描いていると言うとおもしろがられるのですが、これも最初はイラストの仕事とは関係なく、知人を紹介してほしいという連絡からでした。

MDcafeの常連だったテレビドラマのプロデューサーが、MDcafeをオマージュしたドラマをつくりたいから、当時ダンスショーをしていたベリーダンサーを紹介してほしいということで、お手伝いしたんです。そのお礼も兼ねて、台本表紙のイラストを頼んでくださいました。

それまでの台本の表紙はタイトルやロゴなどが印刷されているだけだったそうですが、出演者をはじめ、MDcafe常連メンバーも多数登場させたイラストを描いたところ、スタッフさんが仕事が立て込んで疲れている時に見て、めっちゃ笑ってくれたなど好評だったそうで。

以降、そのプロデューサーが手がけるドラマの台本表紙のイラストを描くことになりました。そこからドラマのウェブサイトや関連グッズにもイラストが起用されたりしています。

そのほかにも、イベントのスタッフとしてお手伝いしたり、映画制作のメンバーに加わったり、ドラマにエキストラ出演したりと、もう「何でも屋ナカガワ暢」状態です。そこからイラストの仕事につながったものもありました。

「おもしろい!」と思うものには目がないという動きをしているかなあと思います。

MDcafeの常連だったテレビドラマのプロデューサーが、MDcafeをオマージュしたドラマをつくりたいから、当時ダンスショーをしていたベリーダンサーを紹介してほしいということで、お手伝いしたんです。そのお礼も兼ねて、台本表紙のイラストを頼んでくださいました。

それまでの台本の表紙はタイトルやロゴなどが印刷されているだけだったそうですが、出演者をはじめ、MDcafe常連メンバーも多数登場させたイラストを描いたところ、スタッフさんが仕事が立て込んで疲れている時に見て、めっちゃ笑ってくれたなど好評だったそうで。

以降、そのプロデューサーが手がけるドラマの台本表紙のイラストを描くことになりました。そこからドラマのウェブサイトや関連グッズにもイラストが起用されたりしています。

そのほかにも、イベントのスタッフとしてお手伝いしたり、映画制作のメンバーに加わったり、ドラマにエキストラ出演したりと、もう「何でも屋ナカガワ暢」状態です。そこからイラストの仕事につながったものもありました。

「おもしろい!」と思うものには目がないという動きをしているかなあと思います。

「無免許運転で突っ走っている怯え」を抱えながら

最初の出発点がイラストの仕事ありきではなく、自分がおもしろいと思うことや誰かのお手伝いをすることだったから、お仕事の分野が狭まらず、広がっているのだと思いました。

イラストレーターとして長年活躍されていますが、これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?

イラストレーターとして長年活躍されていますが、これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?

イラストやデザインを生業としている方々の多くは、美大出身や事務所勤務といった修業期間があると思いますが、私の場合は縁を渡り歩いてここまで来たなあというところがありまして。

美大に行ったことも、デザイン事務所で働いたこともないので、自分のスキルに対する不安があって、常に「無免許運転で突っ走っている怯え」があります。

さまざまな人たちが描いた絵やデザインしたフライヤーなどを見て勉強して、手探りで突き進んできたので、これまでの仕事を振り返ると、もう謝るしかないような仕上がりのものも多く、これでよくやってこられたなあと自分でも思うんです。

私のまわりには尊敬できるイラストレーターさんやデザイナーさんなど表現者が山ほどいて、自分の腕に対して「トホホ」と思いますし、最近はデジタルでの仕事も増えてきて、求められているスキルを持っていないなあ、時代に乗り遅れているなあと感じることもよくあります。

美大に行ったことも、デザイン事務所で働いたこともないので、自分のスキルに対する不安があって、常に「無免許運転で突っ走っている怯え」があります。

さまざまな人たちが描いた絵やデザインしたフライヤーなどを見て勉強して、手探りで突き進んできたので、これまでの仕事を振り返ると、もう謝るしかないような仕上がりのものも多く、これでよくやってこられたなあと自分でも思うんです。

私のまわりには尊敬できるイラストレーターさんやデザイナーさんなど表現者が山ほどいて、自分の腕に対して「トホホ」と思いますし、最近はデジタルでの仕事も増えてきて、求められているスキルを持っていないなあ、時代に乗り遅れているなあと感じることもよくあります。

その怯えや不安をどう乗り越えたのですか?

怯えがありつつも、一方で「仕事が一番の勉強」と思っている図太さもあります。

大学時代に参加したワークショップで、講師から「絵がうまくなる方法は仕事をもらうことだよ」とアドバイスしてもらったことがありました。

へこむことはありますが、仕事をいただけるうちはこんな私でも需要があるのだと思います。

ご依頼いただけたのだから喜んでもらえるように頑張りたいし、また頼もうと思ってもらえるような存在でいる努力はしたい。

目の前にあるお仕事に取り組む中で、実力を上げていくしかないと思っています。

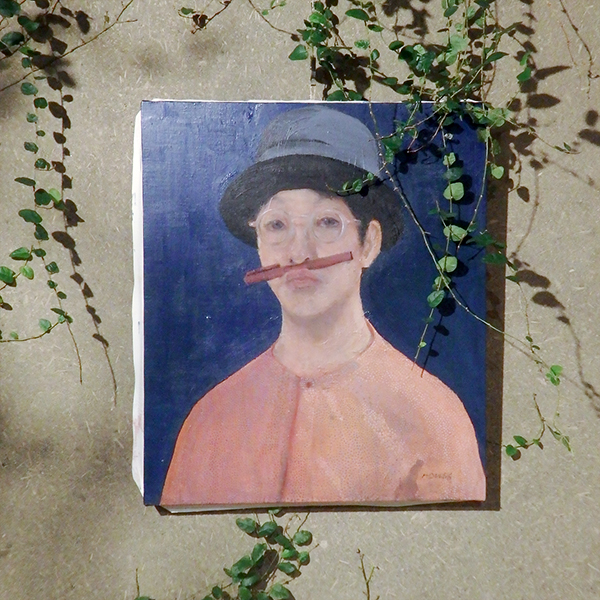

また、個展を定期的に開催することは仕事が忙しくなってくると大変なのですが、年1回開催し続けている理由は、「みんなに会いたい」のともう一つ、スキルアップのための実験がしたいからなんです。

その時に自分が描いてみたい、試してみたいタッチや技法を用いて絵を描いて、みんなの反応を見ることで、今後の仕事に役立てることができますし、個展までの過程や一つの空間を構成することはスキルの向上にもつながります。

そうやって一つひとつのことを積み重ねていたら、昔と比べて今は「なかなか、やるな!」と思えるところもあって、「成長している私」を感じることがあります。

大学時代に参加したワークショップで、講師から「絵がうまくなる方法は仕事をもらうことだよ」とアドバイスしてもらったことがありました。

へこむことはありますが、仕事をいただけるうちはこんな私でも需要があるのだと思います。

ご依頼いただけたのだから喜んでもらえるように頑張りたいし、また頼もうと思ってもらえるような存在でいる努力はしたい。

目の前にあるお仕事に取り組む中で、実力を上げていくしかないと思っています。

また、個展を定期的に開催することは仕事が忙しくなってくると大変なのですが、年1回開催し続けている理由は、「みんなに会いたい」のともう一つ、スキルアップのための実験がしたいからなんです。

その時に自分が描いてみたい、試してみたいタッチや技法を用いて絵を描いて、みんなの反応を見ることで、今後の仕事に役立てることができますし、個展までの過程や一つの空間を構成することはスキルの向上にもつながります。

そうやって一つひとつのことを積み重ねていたら、昔と比べて今は「なかなか、やるな!」と思えるところもあって、「成長している私」を感じることがあります。

自分らしい世界観やタッチなどにこだわるより大切なこと

ナカガワ暢さんのイラストやデザインからは「手触り感やあたたかみなど共通するものを感じて、ナカガワ暢さんらしさがあるなあ」と思いますが、シュッとかっこいいもの、ころころと愛らしいもの、おしゃれでモダンなものなど、さまざまな雰囲気のものがあるのが印象的です。

その表現の幅広さには、何か理由があるのでしょうか?

その表現の幅広さには、何か理由があるのでしょうか?

私は人にほめられたり世話を焼いたりすることがすごく好きなので、私が描ける絵のタッチや技法で、その人のイメージするものや好きなものを描くことがすごく楽しくて。私自身も好きと思える絵を描いて、「そうそう。これこれ!」と喜んでもらえたら、「やった!」と思います。

私が持っているタッチや技法の引き出しなんてそう多くはないので、自分の中に蓄積しているいろんな絵描きさんのタッチや技法のほか、依頼者の好きな絵も聞いて、「こういう絵が好きなら、繊細な線よりもぶっとい線のほうがいいなあ」「こういう画材で描いたほうがいいなあ」など、私の絵にいろんなタッチや技法を引き寄せていくことはしょっちゅうしています。

得意・不得意もあるので、ありとあらゆるタッチや技法を取り入れていくことはできませんが、私のスキルでも一定のクオリティに達する絵が描けるのであれば、その時々に応じてさまざまなタッチや技法を取り入れて、楽しい、おもしろい、かっこいいなど、いろいろなイラストを描いていきたいと思っています。

「自分の世界観を持ったほうがいいよ」とアドバイスされたこともあります。

でも、私はよりよい絵が描けるのであれば、自分らしい世界観やタッチ、技法にこだわりはありません。「ナカガワ暢の絵はこんな絵である」としなくても、私が描いている絵なので、ほかの誰でもない、ナカガワ暢の絵になります。

それに、私もイメージしていなかった、私も好きな絵が描けることがあって、依頼者がイメージするものを表現しながら、私自身も引き出してもらえるみたいなことがあるんです。そんな絵を描くことをめざしているのかもしれません。

私が持っているタッチや技法の引き出しなんてそう多くはないので、自分の中に蓄積しているいろんな絵描きさんのタッチや技法のほか、依頼者の好きな絵も聞いて、「こういう絵が好きなら、繊細な線よりもぶっとい線のほうがいいなあ」「こういう画材で描いたほうがいいなあ」など、私の絵にいろんなタッチや技法を引き寄せていくことはしょっちゅうしています。

得意・不得意もあるので、ありとあらゆるタッチや技法を取り入れていくことはできませんが、私のスキルでも一定のクオリティに達する絵が描けるのであれば、その時々に応じてさまざまなタッチや技法を取り入れて、楽しい、おもしろい、かっこいいなど、いろいろなイラストを描いていきたいと思っています。

「自分の世界観を持ったほうがいいよ」とアドバイスされたこともあります。

でも、私はよりよい絵が描けるのであれば、自分らしい世界観やタッチ、技法にこだわりはありません。「ナカガワ暢の絵はこんな絵である」としなくても、私が描いている絵なので、ほかの誰でもない、ナカガワ暢の絵になります。

それに、私もイメージしていなかった、私も好きな絵が描けることがあって、依頼者がイメージするものを表現しながら、私自身も引き出してもらえるみたいなことがあるんです。そんな絵を描くことをめざしているのかもしれません。

「私自身も引き出してもらえる」とは?

たとえば、このコロナ禍で、鍵盤ハーモニカ奏者の妹尾美穂さんとピアニストの阿部篤志さんのデュオのCDジャケットの絵を描きました。

妹尾さんから「ゼロと書いて『わっか』。このわっかの中には、7色というカラフルなイメージが広がり、死生観も含まれている」というイメージを教えてもらったのですが、私の中で最初は死生観と色鮮やかというイメージがうまくつながらなかったんです。

妹尾さんとやりとりしながら、「赤ちゃんが大人、おじいちゃんになるまでの姿やメリーゴーランド、森など、CDに収められている曲の世界観を表すイラストを描こう」「色鉛筆なら、さまざまな世界観やメッセージが一つにできるかな」とイメージを深めていきました。

わっかの中に世界観を押し込めるという制限、死生観というシビアなものと7色というカラフルなイメージの一見バラバラに見えるものを一つの世界観の中で表現すること、色鉛筆という甘い題材でそういう深いテーマが本当はあるみたいなものを描けたことは、すごくおもしろかったなあって。

私ひとりだったらこういう構図はまず思いつかないので、誰かと一緒にイメージを広げるからできることだなあと思うんです。

妹尾さんから「ゼロと書いて『わっか』。このわっかの中には、7色というカラフルなイメージが広がり、死生観も含まれている」というイメージを教えてもらったのですが、私の中で最初は死生観と色鮮やかというイメージがうまくつながらなかったんです。

妹尾さんとやりとりしながら、「赤ちゃんが大人、おじいちゃんになるまでの姿やメリーゴーランド、森など、CDに収められている曲の世界観を表すイラストを描こう」「色鉛筆なら、さまざまな世界観やメッセージが一つにできるかな」とイメージを深めていきました。

わっかの中に世界観を押し込めるという制限、死生観というシビアなものと7色というカラフルなイメージの一見バラバラに見えるものを一つの世界観の中で表現すること、色鉛筆という甘い題材でそういう深いテーマが本当はあるみたいなものを描けたことは、すごくおもしろかったなあって。

私ひとりだったらこういう構図はまず思いつかないので、誰かと一緒にイメージを広げるからできることだなあと思うんです。

そんなふうに、「自分の世界観やタッチはこうである」「この技法で描く」といったことを限定せず、依頼者のイメージを受けて、一緒にそのイメージを広げて、それを表現するために自分の描けるタッチや技法を用いて、さまざまな表現を試みておられるから、表現の幅もどんどん広げておられるのだと思いました。

最後に、近い未来、お仕事で実現したいことを教えてください。

最後に、近い未来、お仕事で実現したいことを教えてください。

個展を定期的に開催するのと似た感じで、自分の表現の幅を広げたりスキルを向上したりするために、絵本を描いてみたいと思っています。

絵本の仕事のお話が来ているというのもあるのですが、絵描きにとって絵本は表現として一歩踏み出したものではあるので、新たな挑戦をして、自分の表現を模索してみたいと思っているところです。

絵本の仕事のお話が来ているというのもあるのですが、絵描きにとって絵本は表現として一歩踏み出したものではあるので、新たな挑戦をして、自分の表現を模索してみたいと思っているところです。

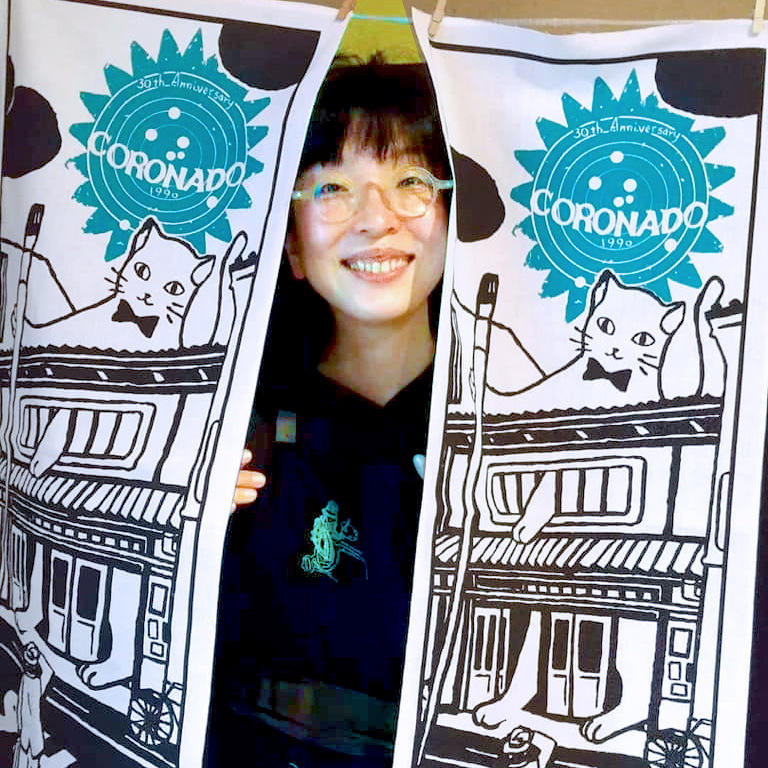

*雑貨店「コロナ堂」支援手ぬぐい

ナカガワ 暢さん

立命館大学産業社会学部在学中に、カフェバー「MDcafe」でアルバイトを始めたことをきっかけに、アーティストのCDジャケットやフライヤーなどのイラストをデザインも含めて手掛けるようになる。2003年に大学を卒業した後は、アルバイトを掛け持ちしながら、イラストやデザインの仕事を続け、2007年から「ナカガワ暢」として活動開始。京都古書研究会主催古本祭のフライヤーやレジ袋、『特捜9』などテレビドラマの台本表紙、ミュージシャンのCDデザインやフライヤーといった幅広い分野のイラストとデザインを手掛けている。

HP: http://nonkimegane6-6.com/

(取材:2020年7月)

※撮影場所協力:Y's BURGER

ナカガワ暢さんが定期的に店頭のガラス窓に絵を描いているハンバーガーショップ

「イラストレーターとは」「自分の世界観とは」という枠を設けず囚われず、自分が「おもしろい!」と心動くことに対して実直に突き進んでこられた結果が、さまざまなつながりや出会いを生み、仕事につながっているのだと思いました。

「『ナカガワ暢の絵はこんな絵である』としなくても、私が描いている絵なので、ほかの誰でもない、ナカガワ暢の絵になります」というメッセージも印象に残っています。自分らしさやスキルの有無にこだわらず、目の前の人に喜んでもらうためによりよい仕事を追求するのみという清々しさ、その強さ。

時に、自分の知識やスキルなどに不安を感じたり、「自分はだめだなあ」と落ち込んだり、「自分らしさとは?」と考え込んで迷宮に陥ったりしてしまうことがあります。

それらに囚われて思い悩むより、目の前にある一つひとつに取り組んでいくことで切り拓いていけることがあるかもしれない。「自分らしさ」にそれほどこだわらなくても、自分という人間がすることだから自然と「自分らしさ」が出てくるのではないか。

ナカガワ暢さんのお話をうかがって、そんなことを感じ、とても勇気づけられました。

HP: 『えんを描く』

「『ナカガワ暢の絵はこんな絵である』としなくても、私が描いている絵なので、ほかの誰でもない、ナカガワ暢の絵になります」というメッセージも印象に残っています。自分らしさやスキルの有無にこだわらず、目の前の人に喜んでもらうためによりよい仕事を追求するのみという清々しさ、その強さ。

時に、自分の知識やスキルなどに不安を感じたり、「自分はだめだなあ」と落ち込んだり、「自分らしさとは?」と考え込んで迷宮に陥ったりしてしまうことがあります。

それらに囚われて思い悩むより、目の前にある一つひとつに取り組んでいくことで切り拓いていけることがあるかもしれない。「自分らしさ」にそれほどこだわらなくても、自分という人間がすることだから自然と「自分らしさ」が出てくるのではないか。

ナカガワ暢さんのお話をうかがって、そんなことを感じ、とても勇気づけられました。

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP: 『えんを描く』

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター) 記事一覧

-

「音楽に関わりたい」がスタートライン職業や肩書きには囚われず、さまざまな肩書きを持つ岡安さん

-

「おもしろい!と思うものには目がない」出会いに感化されてイラストレーターの道を歩む暢さん

-

「自分が好きで動いてきたことは無駄じゃない」眠っていた印刷機を復活させ、活版印刷の味わいを伝える雅子さん。

-

「チャレンジし続けないと現状維持できない」1点1点手描きでマトリョーシカをつくる小林さん

-

「気の向くままを表現することが心地よい」布に絵を描くように独特な存在感の刺繍作品をつくる幸貴さん

-

「あるものを生かして自分らしい表現をしたい」「播州織」と出会い、ブランドを立ち上げた大塚さん

-

「続けるためにはどうしたらいいのかを考え続けて」帽子を作り続けて17年。秘訣は仕事の仕組み作り

-

「一家に一輪あれば平和の素になる」花を仕事にして32年の三品さん。長年続けてきたからこそ、見えたこととは?

-

「何者にもならなくていい」自身の表現に悩みながらイラストレーターから転身した青木さん

-

「体験をつなぎ合わせたら自然とこの形に」木工と音楽の2つを組み合わせる川端さん

-

「私が着てみたい服をつくる」自分のイメージを形にした洋服が大人気ブランドになった甲斐さん

-

「オーダーメイドはいつも新しいことへの挑戦」好奇心からのはじまりで現在のお仕事に辿り着いたという降矢さん

-

「自分がつくりたいものじゃないと作品が生きてこない」ユニークな形のカバンが人気の革カバン作家、山本さん

-

「人と人が出会うことで起こせる化学反応」アートスペース『ブリコラージュ』を運営する増谷さん

-

「人形劇をしたいというよりその世界に行きたい」人形劇で自分の思い描く世界を表現する亜矢子さん

-

「記憶に刻まれるカバンをつくりたい」自分発信のものづくりをしたいとカバン職人になった前波さん

-

「「私にしか」が自信につながる」ボタンづくりに魅せられ、創作することで素になれたと仰る山田さん

-

「その人の人生と結びつく、奥深いにんぎょうをつくりたい」人生を背負った相棒としてにんぎょうを創る入江さん

-

「個展は「お芝居」、ぬいぐるみと人形は「役者」」結成11年。自分たちが愛着を持てる人形を創り続けるお二人

-

「どこにどんなチャンスがあるかわからない」やわらかな色彩で魔法のような世界観を描く絵本作家の水穂さん。

-

「信頼しているから互いの仕事には口出ししない」オーダーメイドウェディングドレスのブランドを作る森下さん母娘

-

「自分がくじけない限りは失敗とは言わない」てのひらサイズのアコーディオン風楽器ペパニカを考案した岡田さん

-

「プロになるということは目がプロになること」パッケージデザイン界の「さかなクン」を目指す三原さん。

-

「どんな人が作っているか、わざわざ来ていただいけるようになりたい」銀製かんざしアーティスト華枝さん

-

「思い出を載せられるものを作れるのは、たまらない」一生ものの宝物を作れることは幸せという徳永さん

-

「色を重ねていくことは人との繋がりや想いと同じ」クマのイラストに「祈り」を込めて絵本を出版されたツナ子さん。

-

「人の想いを引き出せる写真を撮りたい」単身ニューヨーク等世界中を旅するカメラマン後藤みゆきさん

-

「元気になれるこの世界観が好き。と言われることが一番嬉しい」編み物が大好きだった女の子が全国にファンを持つニット帽作家に

-

「自分で作りたい」手芸が好きで手芸業界に就職。幼い頃からの想いを叶えるため作家に転身されたこのみさん

-

「一つ一つがニューヨークの香りがする」初めて訪れたニューヨーク。古い小さな雑貨との出会いからスーベニール創作作家に

-

「壁画に恋した作家」日本全国のみならず海外でも活躍中の「おえかきさきえ」こと今川さん。彼女の絵には数え切れないほどの幸せが隠れています。

-

「何もないまま帰国したら中身のない30代になってしまう」27歳の時オーストラリアのワーキングホリデー留学中に偶然出会ったチョークアート。

-

「趣味ではなくプロになろうと一大決心」一冊の本の表紙デザインから始まったシュールでお洒落な「山本佳世ワールド」