HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

![]() 阪東 亜矢子さん(一人劇団『JIJO』主宰)

阪東 亜矢子さん(一人劇団『JIJO』主宰) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

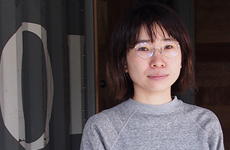

阪東 亜矢子さん(一人劇団『JIJO』主宰)

「人形劇をしたい」というより、その世界に行きたい!

阪東 亜矢子さん

一人劇団『JIJO』主宰

一人劇団『JIJO』主宰

一人劇団『JIJO(じーじょ)』を立ち上げ、各地でオリジナルの人形劇を上演している阪東亜矢子さん。自身で作品や人形をつくり、操るのもセリフを言うのも、照明も音響も、主に1人で行なっています。

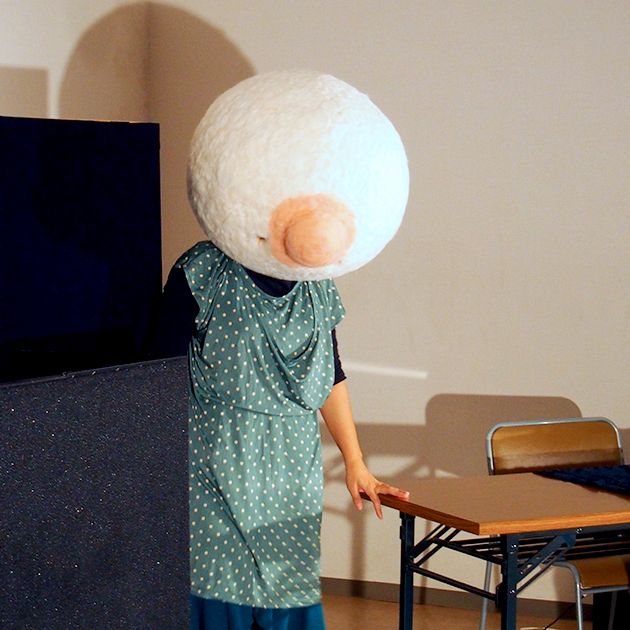

取材時に阪東さんの代表作『お○ぱい』を観ました。この作品は「おっぱい」の顔をした2人の女性と、「くちびる」の顔をした男性と、「くちびる」の顔をした赤ちゃんが繰り広げるヒューマンドラマ。

手を入れて操るパペット人形で物語が進む中、「ぐっと堪えていた怒り」が噴き出す場面では、阪東さんが「おっぱい」のかぶり物を被って登場、「くちびる」の顔をした男性に怒りをぶちまける演出も。笑いと「その怒り、わかる!」と共感が重なり、すでに阪東さんの世界にひきこまれていました。

独特でユニークな阪東さんの世界。一体、その背景には何があるのでしょうか?

取材時に阪東さんの代表作『お○ぱい』を観ました。この作品は「おっぱい」の顔をした2人の女性と、「くちびる」の顔をした男性と、「くちびる」の顔をした赤ちゃんが繰り広げるヒューマンドラマ。

手を入れて操るパペット人形で物語が進む中、「ぐっと堪えていた怒り」が噴き出す場面では、阪東さんが「おっぱい」のかぶり物を被って登場、「くちびる」の顔をした男性に怒りをぶちまける演出も。笑いと「その怒り、わかる!」と共感が重なり、すでに阪東さんの世界にひきこまれていました。

独特でユニークな阪東さんの世界。一体、その背景には何があるのでしょうか?

人形劇に自分が思い描いていた世界があった

以前は福祉のお仕事をされていたそうですが、どうして人形劇の道へ?

就職して3年目に、人生について迷い、立ち止まったんです。そもそも福祉の仕事を選んだのは、高校3年生の時に「あれ?もう卒業。進路を決めなければ!」と、少し興味のあった「人と接する仕事」で、母からアドバイスを受けて「資格を取得できる」という理由からでした。

仕事自体は楽しかったのですが、このままずっとここで生きていくのかな、と。コンビニまで車で30分、ヒグマが出没する北海道の村暮らし、自宅と職場の往復だけの毎日で、さらには失恋も重なって、「違うことをやってみたい」と思い立ったんです。

やるなら若いうちだと仕事を辞めて、アルバイトをしながら、版画づくりのワークショップに参加したり、お芝居や人形劇を観たり、とにかく自分の興味のあることをやってみました。

そんな時に出会ったのが『糸あやつり人形劇団みのむし』です。「大人向け、抱腹絶倒人形劇って、変わったイベントだなあ」と観に行くと、見事に抱腹絶倒! 興奮し、上演後に糸あやつり人形を興味深く見ていたら、「人形劇の学校が香川県に誕生するよ」と劇団代表の飯室さんに声をかけてもらったんです。

仕事自体は楽しかったのですが、このままずっとここで生きていくのかな、と。コンビニまで車で30分、ヒグマが出没する北海道の村暮らし、自宅と職場の往復だけの毎日で、さらには失恋も重なって、「違うことをやってみたい」と思い立ったんです。

やるなら若いうちだと仕事を辞めて、アルバイトをしながら、版画づくりのワークショップに参加したり、お芝居や人形劇を観たり、とにかく自分の興味のあることをやってみました。

そんな時に出会ったのが『糸あやつり人形劇団みのむし』です。「大人向け、抱腹絶倒人形劇って、変わったイベントだなあ」と観に行くと、見事に抱腹絶倒! 興奮し、上演後に糸あやつり人形を興味深く見ていたら、「人形劇の学校が香川県に誕生するよ」と劇団代表の飯室さんに声をかけてもらったんです。

たった1度の観劇で人形劇の道へ。『糸あやつり人形劇団みのむし』の人形劇のどこに心をひかれたのですか?

子どもの頃から、人間と人間が向き合うのはダイレクトすぎるから、「人間じゃない生きものと友だちになりたい」「虫や鳥、動物など人間じゃない生きものが話しかけてきてくれたらいいのになあ」と思い続けてきました。

そんな自分がぼんやりと描いていた世界や好きなものが、人形劇の中にあったんです。

中でも『ニューそぼく谷ヘルスセンター』という作品に登場する、心が疲れた人たちをおもてなしするおばあちゃんが、心がひねくれていて、たまらなくいい。糸あやつりの人形の不器用な動きも健気に見えて、「ああ、そこで生きているんだ」って、いとおしさにぎゅぅっと心を掴まれてしまいました。

「人形劇をしたい」というより、その世界に行きたい! そう思ったんです。

学校で2年、附属の劇団で2年を経て、飯室さんに「新作を手伝ってほしい」と声をかけられて関西へ。本当は『糸あやつり人形劇団みのむし』に入りたかったのですが、劇団員を募集しておらず・・・「ああ、1人でやるしかないか」と『JIJO』を2010年に立ち上げました。

そんな自分がぼんやりと描いていた世界や好きなものが、人形劇の中にあったんです。

中でも『ニューそぼく谷ヘルスセンター』という作品に登場する、心が疲れた人たちをおもてなしするおばあちゃんが、心がひねくれていて、たまらなくいい。糸あやつりの人形の不器用な動きも健気に見えて、「ああ、そこで生きているんだ」って、いとおしさにぎゅぅっと心を掴まれてしまいました。

「人形劇をしたい」というより、その世界に行きたい! そう思ったんです。

学校で2年、附属の劇団で2年を経て、飯室さんに「新作を手伝ってほしい」と声をかけられて関西へ。本当は『糸あやつり人形劇団みのむし』に入りたかったのですが、劇団員を募集しておらず・・・「ああ、1人でやるしかないか」と『JIJO』を2010年に立ち上げました。

自分の中にある世界を表現する

阪東さんの人形劇に登場する人形は「頭が何かで体は人間」。「電球さん」や「急須さん」「おっぱいさん」など、とてもユニークですね。

私の中に「森」があり、そこで暮らしているのが「電球さん」「急須さん」「おっぱいさん」たち。理想としては、私もその「森」で暮らしたいんです。

「電球さん」たちとはちょっと離れたところにある家で暮らし、言葉はたいして交わさないけれど、時々握手するなど、それくらいの距離感で共存できたらいいなあ、と。

「電球さん」たちとはちょっと離れたところにある家で暮らし、言葉はたいして交わさないけれど、時々握手するなど、それくらいの距離感で共存できたらいいなあ、と。

物語もすでにご自身の中にある「こうだったらいいなあ」を形にしているのですか?

「こういうのがあったら、おもしろいなあ」という思いつきです。

たとえば、『お○ぱい』は、おっぱいが妊娠しているイラストを描いて、赤ちゃんがくちびるでおっぱいを吸うパフォーマンスをしたらおもしろいのではないかという出発点でした。

最初は1人のおっぱいだったんですが、飯室さんに話したら「おっぱいは2つで、おっぱいや」と言われて、2人に。おっぱいの夫はくちびるで、こういう男はこんな言葉を言って笑うだろうなど、自転車を漕ぎながら想像を膨らませていきました。

つくっていく中で、「あの作品はこうしたらおもしろそうだな」「こんなんしたら、おもしろそうだな」と思いついていきます。途中で着ぐるみで登場したのも、「パペット人形がそのまま大きくなって、ぽんと出てきたらおもしろそうだな」と思いついたから。

時にはつくっている作品をほっぽり出して、また違う作品をつくり始めてしまうこともよくあるんです。

たとえば、『お○ぱい』は、おっぱいが妊娠しているイラストを描いて、赤ちゃんがくちびるでおっぱいを吸うパフォーマンスをしたらおもしろいのではないかという出発点でした。

最初は1人のおっぱいだったんですが、飯室さんに話したら「おっぱいは2つで、おっぱいや」と言われて、2人に。おっぱいの夫はくちびるで、こういう男はこんな言葉を言って笑うだろうなど、自転車を漕ぎながら想像を膨らませていきました。

つくっていく中で、「あの作品はこうしたらおもしろそうだな」「こんなんしたら、おもしろそうだな」と思いついていきます。途中で着ぐるみで登場したのも、「パペット人形がそのまま大きくなって、ぽんと出てきたらおもしろそうだな」と思いついたから。

時にはつくっている作品をほっぽり出して、また違う作品をつくり始めてしまうこともよくあるんです。

「思いつき」から、どんどん物語が膨らんでいっているんですね。「この作品を通して、こんなことを伝えたい」というものはあるんですか?

「結果的にこうなっていた」ことはあります。

『お○ぱい』はサブタイトルを「ある身体の部位たちによるヒューマンドラマ」としています。上演を繰り返して、お客さんの反応を見て、自分自身でも確かめるうち、「あ、そうだ! これはヒューマンドラマなんだ」と気づいたんです。

片方のおっぱいに裏切られても、さまざまな人生経験を経て再会すると、どこか通じ合う部分があって許せる。どんな人にも存在意義があって・・・などなど。

大人の女性が反応してくれて、泣いてくれたり、「すごくよかった」と言ってくれたり、人形劇でこういうふうに人の心を動かすことができるんだって気づきました。

シンプルなもので人間の深いところを描くということを、もっとやってみたいと思うようになったんです。

『お○ぱい』はサブタイトルを「ある身体の部位たちによるヒューマンドラマ」としています。上演を繰り返して、お客さんの反応を見て、自分自身でも確かめるうち、「あ、そうだ! これはヒューマンドラマなんだ」と気づいたんです。

片方のおっぱいに裏切られても、さまざまな人生経験を経て再会すると、どこか通じ合う部分があって許せる。どんな人にも存在意義があって・・・などなど。

大人の女性が反応してくれて、泣いてくれたり、「すごくよかった」と言ってくれたり、人形劇でこういうふうに人の心を動かすことができるんだって気づきました。

シンプルなもので人間の深いところを描くということを、もっとやってみたいと思うようになったんです。

「シンプルなもので人間の深いところを描く」、もともとテーマとしてお持ちだったのでしょうか?

世の中の暗い部分に興味があります。

昭和の古い事件が気になって、犯人について「なんで、この人はこうなったんだろう」「自分が『殺人をするなんてありえない』とは言い切れない」「他人事じゃない。自分にもきっとその部分がある」と人の暗い部分に目を向け、考え続けてきました。

世の中では「正しく」なんて言うけれど、その範囲から外れてしまう人もいるし、何を「正しい」と言うのか基準もよくわからない。自分も揺らぐから、その人のことを知り、自分に置き換えて考えながら「これは、私はしないぞ」と。

そして、「どんな人も生きているんだから、どんな人も否定したくないぞ」とも。

そうやって考えてきたことがつながっているのかなあと思います。

昭和の古い事件が気になって、犯人について「なんで、この人はこうなったんだろう」「自分が『殺人をするなんてありえない』とは言い切れない」「他人事じゃない。自分にもきっとその部分がある」と人の暗い部分に目を向け、考え続けてきました。

世の中では「正しく」なんて言うけれど、その範囲から外れてしまう人もいるし、何を「正しい」と言うのか基準もよくわからない。自分も揺らぐから、その人のことを知り、自分に置き換えて考えながら「これは、私はしないぞ」と。

そして、「どんな人も生きているんだから、どんな人も否定したくないぞ」とも。

そうやって考えてきたことがつながっているのかなあと思います。

上演しながら、つくりあげる

「思いつき」からの始まりが、つくる過程で深まり、さらには上演するごとに阪東さんご自身が作品について「こうだったんだ!」と発見されているんですね。

人形劇は観る人の想像力で成り立つので、お客さんと一緒につくりあげていくものだと思っています。

上演すればするほど、「自分でこういうところがこうだったから、きっとお客さんも笑ってくれているんだ」「ああ、自分でこんなことを考えていたんだ」「この作品ってこういう意味にもなるんだな」など発見できることがたくさんあるんです。

上演すればするほど、「自分でこういうところがこうだったから、きっとお客さんも笑ってくれているんだ」「ああ、自分でこんなことを考えていたんだ」「この作品ってこういう意味にもなるんだな」など発見できることがたくさんあるんです。

中には、お客さんから厳しいご意見・ご感想もあるのではないでしょうか?

アンケートを読むのは毎回、すごく恐い! 開催場所のご厚意でアンケートをとっていただいているので、必然的に見ることになるんですが、作品は自分そのものだから、ダメージも大きいんです。

『お○ぱい』では、「あなたの作品は下品だ」と書かれたことがあって、未だに気にしています。でも、私は下ネタを書いているつもりはなく、劇中のセリフも「おもしろいから」ではなくて、「こういう男はこんなことを言っておもしろがる」と想像を膨らませて書いているんです。

上演するたびに、「下ネタを書いているんじゃないよね」「そんなことはないぞ」と自分で思ったり、お客さんの反応を見て「そうだよね」「違うよね」と確認したり。

お客さんの反応を受けて、飯室さんをはじめ、先輩方が傷ついている姿を見ることもあります。私にしたら「そんなの、全然気にしなくてもいいですよ!」と思うんですが、自分でつくった以上、そうなるんだなあって。

どんなことがあっても、先輩方はとにかく人形劇を愛して、作品をどんどんつくって上演されているから、私もやり続けるしかないと励まされます。

傷つくことがあっても、10歳の子が「じーじょさんのファンです」と書いてくれたことがあって、それだけであと5年くらい頑張れる! 作品は自分そのもの、自分をまるごと見てもらっているようなものなので、「よかったよ」と言ってもらえると、「ああ、人とつながれた!」と嬉しくなります。

『お○ぱい』では、「あなたの作品は下品だ」と書かれたことがあって、未だに気にしています。でも、私は下ネタを書いているつもりはなく、劇中のセリフも「おもしろいから」ではなくて、「こういう男はこんなことを言っておもしろがる」と想像を膨らませて書いているんです。

上演するたびに、「下ネタを書いているんじゃないよね」「そんなことはないぞ」と自分で思ったり、お客さんの反応を見て「そうだよね」「違うよね」と確認したり。

お客さんの反応を受けて、飯室さんをはじめ、先輩方が傷ついている姿を見ることもあります。私にしたら「そんなの、全然気にしなくてもいいですよ!」と思うんですが、自分でつくった以上、そうなるんだなあって。

どんなことがあっても、先輩方はとにかく人形劇を愛して、作品をどんどんつくって上演されているから、私もやり続けるしかないと励まされます。

傷つくことがあっても、10歳の子が「じーじょさんのファンです」と書いてくれたことがあって、それだけであと5年くらい頑張れる! 作品は自分そのもの、自分をまるごと見てもらっているようなものなので、「よかったよ」と言ってもらえると、「ああ、人とつながれた!」と嬉しくなります。

常に「今の自分」について知る、気づく

阪東さんは自分の中から生まれてくるものを表現し続けています。日々、どんなことを大事にされていますか?

身も心も柔らかくしていられるように心がけることが大事だなと思っています。そのために、今の自分の状態を知ること、自分が「何を好きか」「何をおもしろいと思っているか」など、いろんな自分の状態に気づいてやれる時間を持ちます。

何かを観に行って、「みんなは笑っているのに、自分は笑えないのはどうしてだろう?」とか、人づきあいでも「こんな話をしていて、あれは嫌だったなあ」「ほんの少しのことなのに、あれは嬉しかったなあ」とか、かみ合っていない感じ、不快な気持ち、疑問があると、「なんで、今日こんなことを思ったのかな」とちょっとしたことをよく考えるんです。

「何が違ったのかな」「何がよかったのかな」と考えていくと、「そうか、きっとこういうことが好きなんだ」と、自分が好きなものに立ち返ることができます。

何かを観に行って、「みんなは笑っているのに、自分は笑えないのはどうしてだろう?」とか、人づきあいでも「こんな話をしていて、あれは嫌だったなあ」「ほんの少しのことなのに、あれは嬉しかったなあ」とか、かみ合っていない感じ、不快な気持ち、疑問があると、「なんで、今日こんなことを思ったのかな」とちょっとしたことをよく考えるんです。

「何が違ったのかな」「何がよかったのかな」と考えていくと、「そうか、きっとこういうことが好きなんだ」と、自分が好きなものに立ち返ることができます。

ご自身と向き合い、見つめることが、作品づくりに活きているのですね。

製作中はよく、中学時代の自分と重なります。

自分が思い描く世界をブロックでつくったり、幻想的な絵のジグソーパズルを複数組み合わせて3000ピースにして遊んだりして、「こんな世界に行けたらいいのに」「自分が『不思議の国のアリス』だったら、絶対に戻ってこないのになあ」と想像していました。

「漫画家になりたい」と漫画を描いたり、アニメも好きで声優さんをチェックして「え!この声優さん、この人も、この人も、この人もなんだ」といろんな声を出せることに驚き、声優になりきって遊んだり。

「こういうことが好きだったなあ、好きだなあ」ということがつながって、自分がやれる形、やりたい形が、今なのかなあと感じます。

自分が思い描く世界をブロックでつくったり、幻想的な絵のジグソーパズルを複数組み合わせて3000ピースにして遊んだりして、「こんな世界に行けたらいいのに」「自分が『不思議の国のアリス』だったら、絶対に戻ってこないのになあ」と想像していました。

「漫画家になりたい」と漫画を描いたり、アニメも好きで声優さんをチェックして「え!この声優さん、この人も、この人も、この人もなんだ」といろんな声を出せることに驚き、声優になりきって遊んだり。

「こういうことが好きだったなあ、好きだなあ」ということがつながって、自分がやれる形、やりたい形が、今なのかなあと感じます。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?

小さな作品をつくって、いろんな場所で上演したいです。

あと、ユーチューブなどもありますから、短い人形劇映像をつくって、世界の子どもたちに配信していきたい。全然出会うことのない人たちに観てもらうのはおもしろそうだし、入院中の子どもたちにも観てもらえたら、とも。これは夢ですね。

あと、ユーチューブなどもありますから、短い人形劇映像をつくって、世界の子どもたちに配信していきたい。全然出会うことのない人たちに観てもらうのはおもしろそうだし、入院中の子どもたちにも観てもらえたら、とも。これは夢ですね。

阪東 亜矢子さん

1977年北海道紋別市生まれ。福祉系の専門学校を卒業後、知的障がい者のための入所施設に勤務。2000年に退職し、複数のアルバイトをかけ持ちしながら、「自分がやりたいこと」を模索する。『糸あやつり人形劇団みのむし』の人形劇を観たことをきっかけに、人形劇の道に方向転換。人形劇の学校に進み、附属の劇団所属を経て、2010年に一人劇団『JIJO』を立ち上げた。現在は『JIJO』として幼稚園や保育園、人形劇のフェスティバルなどで人形劇を上演したり、パントマイマーや演劇役者とコラボレーションしたりするほか、『糸あやつり人形劇団みのむし』や『人形劇団ココン』の作品にも出演。関西の糸あやつり人形に関わる有志で結成された『ITOプロジェクト』にも所属している。

一人劇団『JIJO』

HP: http://ayajijo.com/

BLOG: http://ayajijo.exblog.jp/

(取材:2017年11月)

自分の中から生まれてくるものを表現すること、表現し続けることは、自分自身とちゃんと向き合っていないとできないものだと思います。

自分のことだから、自分が一番よくわかっているようで、実はわかっていないことが多く、「私は何をしているんだろう」「何をしたかったんだろう」とたちどまってしまうことがあるものです。また、始まりは「自分が好きなこと、やりたいこと」であっても、さまざまな出来事や経験に揉まれるうち、もともとの起点を見失ってしまうこともあります。

阪東さんは、自分が「何を好きか」「何をおもしろいと思っているのか」と、常に「今の自分」の状態を知ることを大事にされていました。「時にはつくっている作品をほっぽり出して、また違う作品をつくり始めてしまうこともよくある」というエピソードも、そんな阪東さんだからこそ、できることなのだと思います。

「今の自分がどうか」が軸になっているから、過去の自分に固執せず、未来の自分にも囚われず、「今の自分」に合わせて身も心も柔らかく、自分の中にあるユニークな世界を表現できているのだと、お話をうかがいながら思いました。

HP:『えんを描く』

自分のことだから、自分が一番よくわかっているようで、実はわかっていないことが多く、「私は何をしているんだろう」「何をしたかったんだろう」とたちどまってしまうことがあるものです。また、始まりは「自分が好きなこと、やりたいこと」であっても、さまざまな出来事や経験に揉まれるうち、もともとの起点を見失ってしまうこともあります。

阪東さんは、自分が「何を好きか」「何をおもしろいと思っているのか」と、常に「今の自分」の状態を知ることを大事にされていました。「時にはつくっている作品をほっぽり出して、また違う作品をつくり始めてしまうこともよくある」というエピソードも、そんな阪東さんだからこそ、できることなのだと思います。

「今の自分がどうか」が軸になっているから、過去の自分に固執せず、未来の自分にも囚われず、「今の自分」に合わせて身も心も柔らかく、自分の中にあるユニークな世界を表現できているのだと、お話をうかがいながら思いました。

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP:『えんを描く』

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター) 記事一覧

-

「音楽に関わりたい」がスタートライン職業や肩書きには囚われず、さまざまな肩書きを持つ岡安さん

-

「おもしろい!と思うものには目がない」出会いに感化されてイラストレーターの道を歩む暢さん

-

「自分が好きで動いてきたことは無駄じゃない」眠っていた印刷機を復活させ、活版印刷の味わいを伝える雅子さん。

-

「チャレンジし続けないと現状維持できない」1点1点手描きでマトリョーシカをつくる小林さん

-

「気の向くままを表現することが心地よい」布に絵を描くように独特な存在感の刺繍作品をつくる幸貴さん

-

「あるものを生かして自分らしい表現をしたい」「播州織」と出会い、ブランドを立ち上げた大塚さん

-

「続けるためにはどうしたらいいのかを考え続けて」帽子を作り続けて17年。秘訣は仕事の仕組み作り

-

「一家に一輪あれば平和の素になる」花を仕事にして32年の三品さん。長年続けてきたからこそ、見えたこととは?

-

「何者にもならなくていい」自身の表現に悩みながらイラストレーターから転身した青木さん

-

「体験をつなぎ合わせたら自然とこの形に」木工と音楽の2つを組み合わせる川端さん

-

「私が着てみたい服をつくる」自分のイメージを形にした洋服が大人気ブランドになった甲斐さん

-

「オーダーメイドはいつも新しいことへの挑戦」好奇心からのはじまりで現在のお仕事に辿り着いたという降矢さん

-

「自分がつくりたいものじゃないと作品が生きてこない」ユニークな形のカバンが人気の革カバン作家、山本さん

-

「人と人が出会うことで起こせる化学反応」アートスペース『ブリコラージュ』を運営する増谷さん

-

「人形劇をしたいというよりその世界に行きたい」人形劇で自分の思い描く世界を表現する亜矢子さん

-

「記憶に刻まれるカバンをつくりたい」自分発信のものづくりをしたいとカバン職人になった前波さん

-

「「私にしか」が自信につながる」ボタンづくりに魅せられ、創作することで素になれたと仰る山田さん

-

「その人の人生と結びつく、奥深いにんぎょうをつくりたい」人生を背負った相棒としてにんぎょうを創る入江さん

-

「個展は「お芝居」、ぬいぐるみと人形は「役者」」結成11年。自分たちが愛着を持てる人形を創り続けるお二人

-

「どこにどんなチャンスがあるかわからない」やわらかな色彩で魔法のような世界観を描く絵本作家の水穂さん。

-

「信頼しているから互いの仕事には口出ししない」オーダーメイドウェディングドレスのブランドを作る森下さん母娘

-

「自分がくじけない限りは失敗とは言わない」てのひらサイズのアコーディオン風楽器ペパニカを考案した岡田さん

-

「プロになるということは目がプロになること」パッケージデザイン界の「さかなクン」を目指す三原さん。

-

「どんな人が作っているか、わざわざ来ていただいけるようになりたい」銀製かんざしアーティスト華枝さん

-

「思い出を載せられるものを作れるのは、たまらない」一生ものの宝物を作れることは幸せという徳永さん

-

「色を重ねていくことは人との繋がりや想いと同じ」クマのイラストに「祈り」を込めて絵本を出版されたツナ子さん。

-

「人の想いを引き出せる写真を撮りたい」単身ニューヨーク等世界中を旅するカメラマン後藤みゆきさん

-

「元気になれるこの世界観が好き。と言われることが一番嬉しい」編み物が大好きだった女の子が全国にファンを持つニット帽作家に

-

「自分で作りたい」手芸が好きで手芸業界に就職。幼い頃からの想いを叶えるため作家に転身されたこのみさん

-

「一つ一つがニューヨークの香りがする」初めて訪れたニューヨーク。古い小さな雑貨との出会いからスーベニール創作作家に

-

「壁画に恋した作家」日本全国のみならず海外でも活躍中の「おえかきさきえ」こと今川さん。彼女の絵には数え切れないほどの幸せが隠れています。

-

「何もないまま帰国したら中身のない30代になってしまう」27歳の時オーストラリアのワーキングホリデー留学中に偶然出会ったチョークアート。

-

「趣味ではなくプロになろうと一大決心」一冊の本の表紙デザインから始まったシュールでお洒落な「山本佳世ワールド」