HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

![]() 水穂 弘子(Roko)さん(イラストレーター、絵本作家)

水穂 弘子(Roko)さん(イラストレーター、絵本作家) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

水穂 弘子(Roko)さん(イラストレーター、絵本作家)

| 水穂 弘子(Roko)さん(イラストレーター、絵本作家)

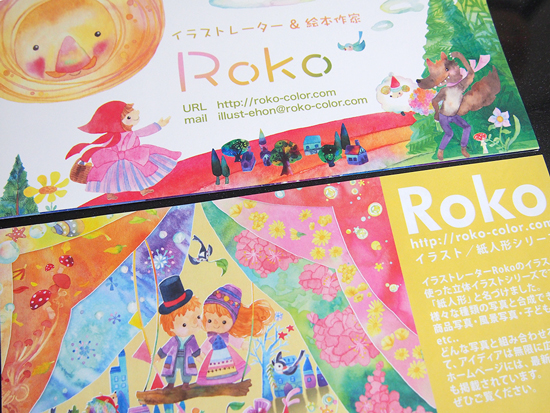

高校卒業後、事務職に就く。2002年よりイラストレーターとして活動を始める。個展開催、グループ展参加、ポストカード等の販売を経て、プロのイラストレーター、絵本作家として仕事の幅を広げる。絵本や書籍の表紙、雑誌の挿絵、楽譜、年賀状、カレンダー、ロゴ、幼稚園ホームページイラストのほか、『KOBELCO森の童話大賞』では審査員を務めるなど活躍中。「日常生活にある小さな幸せ」をテーマに、子どもの頃の自由帳の延長線で、絵を描き、 自由な線・色彩豊かな表現を得意としている。 HP: http://roko-color.com |

| やさしくてやわらかな色彩と線、不思議で魔法のような世界観。水穂弘子さんの絵を見ていると、じんわりと、しあわせな気持ちになります。今でこそ、『Roko』というペンネームで、絵本や書籍の表紙、雑誌の挿絵、学校教材、カレンダーなど幅広くお仕事されていますが、イラストレーター、絵本作家の道を歩み始めたのは28歳の時だったそうです。絵を専門的に学んだわけでもなく、高校卒業後は会社で事務職を。「絵を描くのが楽しい!」「絵が売れて嬉しい!」という趣味からのスタートだったのが、活動を続けるうち、いつしかプロをめざすようになったと言います。どのようにして、プロになり、仕事を開拓してこられたのでしょうか。 |

| なりたい気持ちは自由 |

| 以前は事務職をされていたそうですが、どうしてイラストレーター、絵本作家に? |

子どもの頃から絵を描くのは好き。小学生の時には、先生から「絵を描くのが得意だから、その道に進んだら」とすすめてもらったこともあります。でも、親も私も本気には受け止めていなくて、商業高校を卒業後、事務職に就きました。 子どもの頃から絵を描くのは好き。小学生の時には、先生から「絵を描くのが得意だから、その道に進んだら」とすすめてもらったこともあります。でも、親も私も本気には受け止めていなくて、商業高校を卒業後、事務職に就きました。それが28歳の時、バザーに参加することになって、絵を出してみようと思いついたんです。ちょうど、友だちがスケッチブックと画材をプレゼントしてくれたから。久しぶりに絵を描いてみたら、楽しい。バザーに出品したら、売れた!「私の絵を買ってくれる人がいるんだ」と嬉しくなって、その勢いで個展をして、ポストカードをつくって販売するようにもなりました。 この時点ではまだ趣味です。まわりから「趣味でしょう?」と言われるし、自分でも「プロになれるのは一握りの人だけ。私は芸大出身でもないから、イラストレーターになろうなんて無理」と思っていたから、「趣味でやらなきゃ」と自分に言い聞かせていたのかもしれません。 |

| 趣味としてではなく仕事に。そう決心するきっかけは? |

| 雑貨店でポストカードを販売したり、ギャラリーで個展を開いたり、グループ展に参加したりするうち、絵を仕事にしている人やプロをめざして頑張っている人たちと出会いました。「絵を買ってくれる人がいる時点で、もうプロだよ」と励ましてくださるギャラリーのオーナーさんもいて、だんだんと気持ちが変わっていったんです。 この頃に絵本とも出会います。子どもの頃、家に絵本がなかったから、大人になって『イタリア・ボローニャ国際絵本原画展』ではじめて絵本に触れたんです。絵の中に物語があることに感動して、私もこんな世界をつくってみたいと絵本教室に通い始めました。 それからです。「イラストレーター、絵本作家になりたい」と言えるようになりました。やりたかったら、やればいい。だって、なりたい気持ちは自由なんだから、と。 |

| プロのイラストレーター、絵本作家をめざして、どんな行動をされましたか? |

| どうしたらプロになれるのか、仕事を依頼してもらえるのか、わからなくて、作品を描いてはギャラリーで展示していました。絵本も、自分で物語を書いて、絵を描いて、手製本して販売していたんです。 そんな時、夫と出会います。プロのイラストレーターとして活躍する彼から「展示ばかりしていて、本当にイラストレーターになれるの?個展やグループ展はパワーがいるから、ちょっと休んで、絵を描いたほうがいいのでは?」とアドバイスされて、はっとしたんです。 確かに、展示はおもしろくて、友だちや仲間と出会い、横のつながりは広がっていきました。でも、自分で自由に描く絵と仕事で求められる絵は違うから。「プロになるためにはどうしたらいいのか」を考えて行動を起こすために、展示活動を休むことにしました。絵を専門的に学んだわけではないので下手だったから描くことに力を注いだり、ヒントをもらえそうな講演会やイベントに出かけたり、模索が始まります。 |

|

| 現在はプロとしてさまざまなお仕事をされています。どんな経緯があったのですか? |

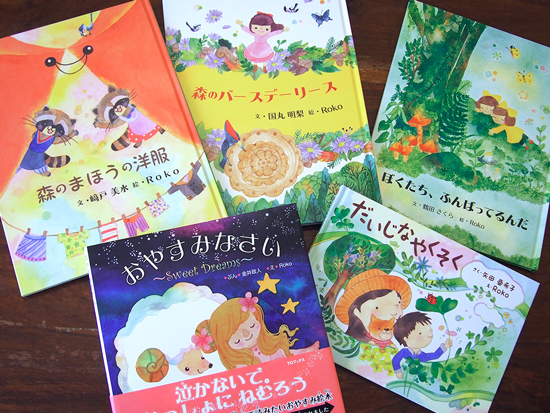

| 夫がWEBサイト制作をしているので、そこからイラストのお仕事をいただいていました。絵本のお仕事のはじまりは、フリーの絵本編集者の講演会がきっかけです。参加者の中に絵本作家を探している会社の人がいて、その場で「お仕事をやりたいです」と名刺と絵本を渡して、後日作品ファイルも送りました。 赤ちゃんが生まれてくるまでの絵本で、物語は決まっているから絵を描いてくれる人を探していたそうです。絵の世界観に加えて、私のおなかには赤ちゃんがいましたから「今のあなただったら、この想いをそのまま絵にすることができる」とご依頼いただきました。 どこに、どんなチャンスがあるかわからないから、おもしろいなあと思います。たとえば、女優の矢田亜希子さんの絵本は、矢田さんご本人が私のWEBサイトを見て気に入ってくださったから。子育て雑誌の挿絵は、編集者の知人が、私が出演した料理対決のテレビ番組を観て、記事の取材対象者として「おもしろそうな人がいるよ」と話してくれたそうです。 カレンダーは、雑貨作家さんとの二人展のDMを郵送したところ、担当者が「あの世界観、いいね!」と連絡をくださいました。そんなふうに仕事のきっかけをつかむことができれば、その多くが「また次も」「今度はこんなことを」とつながっていきます。 |

仕事例や制作過程・日数などを記載したパンフレットも用意。 問合せがあった際に郵送している。 |

| 「もっとこうできないか」という試行錯誤を |

| 「自分が思うままに描くこと」と「仕事で描くこと」。そこに葛藤はありますか? |

| 仕事の依頼は、WEBサイトからの依頼がほとんどで、世界観を気に入って連絡くださるので、「自由にやってください」と言われます。でも、自由ってどこまで自由にやったらいいのか。クライアントには、想いや方向性、イメージするものがあるから、きちんと伺います。そこを大事にした上で、私らしさを出すんです。 クライアントに想いがあるからこそ、「もっとこうできないか」と意見をくださいます。それによって、絵がどんどんよくなっていくことがあるんです。私ひとりだったら自分の好きな世界だけを描いていればよくて、それはそれでおもしろいのですが、仕事だったからこそ生まれた絵もあるから、どちらもおもしろいと思っています。 |

| これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか? |

| 新しい仕事を受けるたび、いつも悩みます。悩まないことはありません。これは何年仕事をしても変わらないんじゃないかな。まっしろな状態から方向性を決めて、ラフを起こすのはいつだって苦しい。“森”をテーマにした絵本を担当した時は、空想ではなく、実在する森を伝えるために、ラフを起こす前に主人公の『苔(コケ)』について本や資料で調べたり、専門家に話を聞いたり、家で苔を育てて観察もしました。 壁を乗り越えたら、次の仕事がやってきて、また新しい壁がやってくる。そうやって、試行錯誤するからこそ、それぞれの仕事がよい影響を与え合って、よりよくなっていく気がします。 |

|

| 具体的にどんな変化がありましたか? |

| 描き方も、使う画材も、表現方法も、変わりました。自分が表現したいことにどんな画材や方法が合うか、常に模索してきて今があるから。たとえば、パステルだったのが、アクリルガッシュやカラーインク、色鉛筆など寄り道をして、水彩絵の具にたどり着きました。 以前は水彩色鉛筆で輪郭を描いていたのですが、すっきりさせたいから、下絵を水彩紙の裏に貼り付けて、ライトボックスで光を照らして、色をつけるようにしました。失敗したとしても、下絵は残っているから、同じように描き直すことができるので、仕事で修正が入った時にも役立つんです。 この方法を思いついたのも、ラフのほうが勢いがあっていい絵なのに、描き起こすと違った絵になっておもしろくなくなってしまう。じゃあどうしたらいいのかと試行錯誤して、偶然たどりついたんです。 新しい方法を見つけても、それで100%満足するのではなくて、もっとこうできないかなと考えて試行錯誤を続けるうち、作品も、表現も、よりよくなっていきます。 |

雑貨作家さんとの二人展をきっかけにひらめいた半立体作品『紙人形』シリーズ。 イラストの紙人形と風景写真を組み合わせている。 |

| 「壁」または「悩み」を乗り越えたからこそ、わかったことはありますか? |

| 「これでいい」と決めつけてしまうのはもったいないということ。「もっとこうできないか」と試行錯誤すること、他人のアドバイスに耳を傾けることも大事。アドバイスに流されすぎるのもいけませんが、「こうやってみたら?」という意見に対して、「そういう手もあったか!」と自分の中に吸収できたら、変わっていけるのではと思います。 たとえば、私が水彩絵の具にたどり着いたのも、夫が「水彩絵の具が合ってるんじゃないかな?」とぽろっと言ってくれたから。子どもの頃、学校で使っていたのに、違う画材を使ってみたくて寄り道したけれど、使ってみたら、私の世界観によく合っていたんです。 やってみて、合っていたらそれでいいし、合わなかったらやめたらいいだけ。自分の中にひきこもらないで、芯を持ちつつ、他人の意見も吸収していけば、自分ひとりではたどり着けなかったところにもいけるのかなあと思います。 |

| 心にも、時代にも、残る一冊を |

| ご自身の「絵本をつくりたい」という夢はどうなりましたか? |

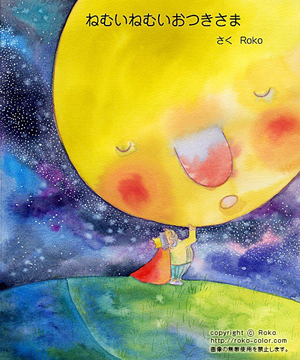

仕事に追われていて実現できていないのですが、最近、改めて想いを強くする出来事がありました。 仕事に追われていて実現できていないのですが、最近、改めて想いを強くする出来事がありました。メールが届いたんです。お子さんが私のオリジナル絵本『ねむいねむい おつきさま』をユーチューブで観て気に入って、毎日観てくださっているとのこと。自分から「こうしたい」とほとんど言わないのに、珍しく「この絵本がほしい」と言う。その願いを叶えたいから、絵本を買いたいという連絡でした。 8年ほど前の作品で、手製本で販売していたのですが、今はもう取り扱いがなくて。手元に2冊だけ残っていたので、1冊をプレゼントしました。すると、「いつもそばに置いて毎日読んでいます」と喜んでくださって!こんなふうにご連絡くださる方がほかにもいて、この作品は私にとってもお気に入り。絵本として出版できたらいいなあと考えています。 今までできなかったのには理由があって、「もっとこんなふうにできたんじゃないか」「こうすればよかった」というところがあるから。描き直して、来年には出版社に売り込むなど、やれるだけのことはやってみます。 |

| 夢に近づいていますね! |

| 以前、こんなことを聞いたことがあります。「ひとりの作家さんが後世に残るような絵本を何冊も残せるものではない。絵本をたくさん出版している人でも、残せる本は一冊」と。いい絵本は、心にも、時代にも、残るから。私も、そんな一冊を描くことができたらいいなあと思います。 |

| ありがとうございました。 |

| 取材:2016年10月 |

| 水穂さんとは、2004年に出会いました。ふんわりフシギな世界観に魅かれて、ファンに。当時からすでに水穂さんの世界は確立されているように見えたのですが、その時と今の作品を見比べてみると、世界観はそのままに、深みが増して、さらにひきこまれます。「もっとこうできるのでは?」と試行錯誤を積み重ねてきたからこそなんだと気づきました。 その姿勢があるから、自分の中にひきこもらず、他人のアドバイスに耳を傾けたり、さまざまな人が関わる仕事をおもしろがったりする柔軟さを生み、可能性も広がって、クライアントとも信頼関係を築けて「次も」「今度はこんなことも」とお声がかかるのだろうなあと思います。 |

取材:小森利絵 取材:小森利絵ライター/HP:『えんを描く』 編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。 |

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター) 記事一覧

-

「音楽に関わりたい」がスタートライン職業や肩書きには囚われず、さまざまな肩書きを持つ岡安さん

-

「おもしろい!と思うものには目がない」出会いに感化されてイラストレーターの道を歩む暢さん

-

「自分が好きで動いてきたことは無駄じゃない」眠っていた印刷機を復活させ、活版印刷の味わいを伝える雅子さん。

-

「チャレンジし続けないと現状維持できない」1点1点手描きでマトリョーシカをつくる小林さん

-

「気の向くままを表現することが心地よい」布に絵を描くように独特な存在感の刺繍作品をつくる幸貴さん

-

「あるものを生かして自分らしい表現をしたい」「播州織」と出会い、ブランドを立ち上げた大塚さん

-

「続けるためにはどうしたらいいのかを考え続けて」帽子を作り続けて17年。秘訣は仕事の仕組み作り

-

「一家に一輪あれば平和の素になる」花を仕事にして32年の三品さん。長年続けてきたからこそ、見えたこととは?

-

「何者にもならなくていい」自身の表現に悩みながらイラストレーターから転身した青木さん

-

「体験をつなぎ合わせたら自然とこの形に」木工と音楽の2つを組み合わせる川端さん

-

「私が着てみたい服をつくる」自分のイメージを形にした洋服が大人気ブランドになった甲斐さん

-

「オーダーメイドはいつも新しいことへの挑戦」好奇心からのはじまりで現在のお仕事に辿り着いたという降矢さん

-

「自分がつくりたいものじゃないと作品が生きてこない」ユニークな形のカバンが人気の革カバン作家、山本さん

-

「人と人が出会うことで起こせる化学反応」アートスペース『ブリコラージュ』を運営する増谷さん

-

「人形劇をしたいというよりその世界に行きたい」人形劇で自分の思い描く世界を表現する亜矢子さん

-

「記憶に刻まれるカバンをつくりたい」自分発信のものづくりをしたいとカバン職人になった前波さん

-

「「私にしか」が自信につながる」ボタンづくりに魅せられ、創作することで素になれたと仰る山田さん

-

「その人の人生と結びつく、奥深いにんぎょうをつくりたい」人生を背負った相棒としてにんぎょうを創る入江さん

-

「個展は「お芝居」、ぬいぐるみと人形は「役者」」結成11年。自分たちが愛着を持てる人形を創り続けるお二人

-

「どこにどんなチャンスがあるかわからない」やわらかな色彩で魔法のような世界観を描く絵本作家の水穂さん。

-

「信頼しているから互いの仕事には口出ししない」オーダーメイドウェディングドレスのブランドを作る森下さん母娘

-

「自分がくじけない限りは失敗とは言わない」てのひらサイズのアコーディオン風楽器ペパニカを考案した岡田さん

-

「プロになるということは目がプロになること」パッケージデザイン界の「さかなクン」を目指す三原さん。

-

「どんな人が作っているか、わざわざ来ていただいけるようになりたい」銀製かんざしアーティスト華枝さん

-

「思い出を載せられるものを作れるのは、たまらない」一生ものの宝物を作れることは幸せという徳永さん

-

「色を重ねていくことは人との繋がりや想いと同じ」クマのイラストに「祈り」を込めて絵本を出版されたツナ子さん。

-

「人の想いを引き出せる写真を撮りたい」単身ニューヨーク等世界中を旅するカメラマン後藤みゆきさん

-

「元気になれるこの世界観が好き。と言われることが一番嬉しい」編み物が大好きだった女の子が全国にファンを持つニット帽作家に

-

「自分で作りたい」手芸が好きで手芸業界に就職。幼い頃からの想いを叶えるため作家に転身されたこのみさん

-

「一つ一つがニューヨークの香りがする」初めて訪れたニューヨーク。古い小さな雑貨との出会いからスーベニール創作作家に

-

「壁画に恋した作家」日本全国のみならず海外でも活躍中の「おえかきさきえ」こと今川さん。彼女の絵には数え切れないほどの幸せが隠れています。

-

「何もないまま帰国したら中身のない30代になってしまう」27歳の時オーストラリアのワーキングホリデー留学中に偶然出会ったチョークアート。

-

「趣味ではなくプロになろうと一大決心」一冊の本の表紙デザインから始まったシュールでお洒落な「山本佳世ワールド」