HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

![]() 三原 美奈子さん(パッケージデザイナー)

三原 美奈子さん(パッケージデザイナー) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)

三原 美奈子さん(パッケージデザイナー)

| 三原 美奈子さん(パッケージデザイナー) 京都精華大学美術学部デザイン学科VCD専攻卒業後、デザイン事務所を経て、2010年三原美奈子デザインを設立。各種食品・コスメなどのパッケージデザインを手掛ける一方、ワークショップ等でパッケージデザインを一般に広める活動も積極的に行なっている。アーティストグループ・モファ事務局員、緑橋文化祭実行委員会事務局長、パケクション主宰、公益社団法人日本パッケージデザイン協会会員。 三原美奈子デザイン http://miharadesign.com |

| お仕事内容を教えてください。 |

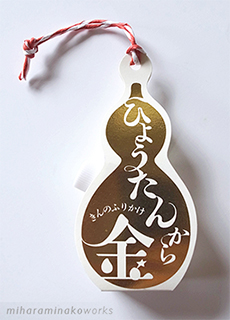

| 企業や団体の商品パッケージをデザインしています。専門分野は食品やコスメのパッケージ。素材や形状などの提案、ブランディングも行なっています。1つのパッケージには、会社のロゴやキャッチコピーのほかに、原料や栄養表示、使用上の注意など商品にまつわる情報が入ります。それらの情報を入れ、クライアントの要望を加味した上で、自分なりの切り口をプラスして「こんなの想像していなかった!」と驚き、感激してもらえるデザインを提案できるよう努めています。 |

|

| パッケージデザイナーになるきっかけは? |

| デザインやアイデアを活かせる仕事がしたいと、大学ではデザイン学科へ進学しました。ポスターやランプシェード制作など、さまざまな課題に取り組むなかで、もともと工作が好きだったので、平面よりも立体物をつくるほうが自分に合っていると思いました。「立体物をデザインする仕事って何だろう?」と考えている時、パッケージデザインの講義を受講。平面的なデザインもできる上、立体的。「これだ!」と思いました。 ポスターのデザインをした時はイメージ通りにできなくて完成度も低いのに、パッケージならイメージ通りにできて評価もされました。表面だけではなく、裏面・横面もあって、それぞれに見せる表情が違う。その多面性がおもしろいし、デザインで遊ぶこともできるから、私の感覚にしっくりきたんです。 |

| パッケージデザインのお仕事のおもしろさとは? |

こんなにも知的で楽しく、奥が深く、世界や時代とつながっている仕事は他にはないと思っています。たとえば、ペットボトル入りのコーヒー飲料。コーヒー豆を育てるところから製品になるまで、それが流通する過程には、日本のみならず、海外の人たち、さまざまな職種な人たちが関わっています。 こんなにも知的で楽しく、奥が深く、世界や時代とつながっている仕事は他にはないと思っています。たとえば、ペットボトル入りのコーヒー飲料。コーヒー豆を育てるところから製品になるまで、それが流通する過程には、日本のみならず、海外の人たち、さまざまな職種な人たちが関わっています。そのパッケージをデザインするということは、商品の開発背景や歴史、原料などについて知らなければできません。パッケージの裏には、原料や食品添加物などを記載するので、それらがどのような物なのか、また食品衛生法や薬事法など法律も関わってきますから、把握しておく必要があります。 パッケージの素材として、ペットボトルのシュリンクフィルムや紙箱、缶などを使用しますから、それぞれの特性を知ることはもちろん、素材の輸入状況など国際情勢に関わることもあるので、時事問題にも目を向けていなければなりません。今どんな商品が売れているのか、その理由、今後の予測などマーケティング情報を読み解くことも必要です。勉強することが尽きないんです。それがすごくおもしろい! |

| これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか? |

| 仕事を始めた頃はわからないことばかりで毎日悩んでいました。学生時代は自分のために、自分の好きな作品をつくっていたので、企業のためにデザインする感覚に切り替わるまでに時間がかかりましたし、勉強しないといけないことが多すぎて、20代はずっと暗いトンネルのなかをもがいている感じでした。自分のアイデアを形にできず、社長のアイデアを形にするということをずっとやっていたんです。 |

| その「壁」または「悩み」をどのように乗り越えられ、どんなことを学ばれましたか? |

少しずつ、社長から「それ、いいね」と言われて、自分のアイデアを形にできるように。社長の提案と自分の提案をクライアントに見せて、たまに自分の提案が採用されると自信につながりました。そんな経験を積み重ねながら、私の考え方でもいいんだって。 少しずつ、社長から「それ、いいね」と言われて、自分のアイデアを形にできるように。社長の提案と自分の提案をクライアントに見せて、たまに自分の提案が採用されると自信につながりました。そんな経験を積み重ねながら、私の考え方でもいいんだって。その時、プロになるということは、目がプロになることだと気づきました。自分の制作物を客観視でき、クライアントや世間に提案できるレベルに達しているかどうかがわかる。もし達していなかったら、何が必要なのかも見えてきます。 若い頃はそれがわかりませんでした。社長に「これはあかん」と言われても、何がダメなのか、どうすればいいのかもわからなかったんです。 パッケージデザインは企業の顔として、何十年も店頭に並ぶ可能性があります。アイデアだけでは乗り切れないところもありますから、グラフィックデザインよりパッケージデザインのほうが、プロになるまでに年数がかかると言われています。私も目がプロになるまでに10年ほどかかりました。 |

| 三原さんはパッケージデザインのお仕事のほかに、さまざまな活動をされていますね。 |

| アーティストグループ『モファ』やパッケージデザイナー集団『パケクション』での活動を始めたのは38歳の頃です。仕事のキャリアは15年ほどで、一人前のデザイナーとして活躍していました。20代の頃は、「東京に進出したい!」など思い描いていましたが、30代後半になると、現実が見えてきます。これから先も、このまま依頼を受けて仕事をするだけなのか。それはそれでありがたいことですが、もっと自分の人生に新しい視点、感動を与えてくれるようなものが欲しいと思ったんです。 そんな時に、友人に誘われて『守山野外美術展』に作品を出展しました。これまで社長と2人という事務所でデザインに専念してきて、交流するのもパッケージデザイナーがほとんど。パッケージの話なんて、私の周囲では当たり前のことでしたが、『守山野外美術展』で出会った人たちに話すと、「おもしろい!」と。同時に、パッケージデザインという仕事のことが知られていないことにもびっくりしたんです。 |

|

| パッケージデザインを知ってもらう取組みの一つが『パッケージイグループロジェクト』なんですね。 |

| 子どもたちとお菓子の箱や牛乳パックで「家」をつくるプロジェクトです。パッケージデザイナーは、一つのパッケージに心血を注ぎ、さまざまなメッセージを込めてつくっています。でもパッケージに注目が集まることはありません。商品を購入して中身を取り出すと、直ちに「ごみ」になってしまうからです。私たちパッケージデザイナーが日々生み出しているものは、単なる消耗品でしかない現実。捨てられる前にもう一度、愛しいパッケージに何か役割を与えてみたいと思いました。 小学校で開催した時は、各家庭でパッケージを集めてもらうところから始めます。すると、今まですぐに捨てていたから目に入らなかったけれど、「裏面にこんなことが書いていたんだ!」「牛乳は青色のパッケージが多いね」と、パッケージに注目してもらえるように。家を作る過程では「こんなパッケージは見たことない!」「こんな味もあるんや!」、家の中に入ったらパッケージの裏面をじっくり見る機会になって、パッケージを見ながら話をする機会になりました。 |

| この活動が仕事にもいい影響を与えているそうですね。 |

活動を通じて、仕事について改めて考える機会となりました。私自身がパッケージデザインの魅力・価値を再発見。また、パッケージデザイン以外のクリエイティブな人たちとつながることで触発されたことも多いんです。 活動を通じて、仕事について改めて考える機会となりました。私自身がパッケージデザインの魅力・価値を再発見。また、パッケージデザイン以外のクリエイティブな人たちとつながることで触発されたことも多いんです。パッケージデザインは制約のなかで、どれだけさまざまな切り口を提案できるかが重要なので、活動を通して「こんなことができるんじゃないか!」という新しい視点をもらっています。 アートイベントをつくる楽しさや充実感に魅了され、パッケージデザインと共に自分の仕事の柱にしたいと思うようになり、事務所を独立して、2010年にフリーランスになりました。 |

| 近い将来、実現したいことは? |

| これからも、パッケージデザイン界の『さかなクン』的な存在として、パッケージデザインの魅力や価値を楽しく説明して、知ってもらうことを続けていきたいです。それがパッケージデザイナーの社会的価値を高めることにつながればいいなと思います。あと、刺激を求めて常にチャレンジしていきたいので、海外の仕事をしたい! |

| ありがとうございました。 |

| (取材:2016年4月) |

| 三原さんの「目がプロになる」というメッセージが印象に残っています。自分の仕事を客観的に捉えて、「何が足りていなくて、何が必要なのか」がわかるということ。仕事を通して、先輩の姿を見たり経験を積み重ねたりするとともに、本を読んだり、映画を観たり、アートに触れたり、イベントに参加したりすることで、自分のなかに蓄積されていくものがあるはず。仕事が忙しいと、仕事ばかりな毎日になってしまいますが、観たり聴いたり体験したりする時間も大切に、つくっていきたいと、三原さんのお話をうかがいながら改めて思いました。 |

取材:小森利絵 取材:小森利絵ライター/HP:『えんを描く』 編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。 |

■関西ウーマンインタビュー(クリエイター) 記事一覧

-

「音楽に関わりたい」がスタートライン職業や肩書きには囚われず、さまざまな肩書きを持つ岡安さん

-

「おもしろい!と思うものには目がない」出会いに感化されてイラストレーターの道を歩む暢さん

-

「自分が好きで動いてきたことは無駄じゃない」眠っていた印刷機を復活させ、活版印刷の味わいを伝える雅子さん。

-

「チャレンジし続けないと現状維持できない」1点1点手描きでマトリョーシカをつくる小林さん

-

「気の向くままを表現することが心地よい」布に絵を描くように独特な存在感の刺繍作品をつくる幸貴さん

-

「あるものを生かして自分らしい表現をしたい」「播州織」と出会い、ブランドを立ち上げた大塚さん

-

「続けるためにはどうしたらいいのかを考え続けて」帽子を作り続けて17年。秘訣は仕事の仕組み作り

-

「一家に一輪あれば平和の素になる」花を仕事にして32年の三品さん。長年続けてきたからこそ、見えたこととは?

-

「何者にもならなくていい」自身の表現に悩みながらイラストレーターから転身した青木さん

-

「体験をつなぎ合わせたら自然とこの形に」木工と音楽の2つを組み合わせる川端さん

-

「私が着てみたい服をつくる」自分のイメージを形にした洋服が大人気ブランドになった甲斐さん

-

「オーダーメイドはいつも新しいことへの挑戦」好奇心からのはじまりで現在のお仕事に辿り着いたという降矢さん

-

「自分がつくりたいものじゃないと作品が生きてこない」ユニークな形のカバンが人気の革カバン作家、山本さん

-

「人と人が出会うことで起こせる化学反応」アートスペース『ブリコラージュ』を運営する増谷さん

-

「人形劇をしたいというよりその世界に行きたい」人形劇で自分の思い描く世界を表現する亜矢子さん

-

「記憶に刻まれるカバンをつくりたい」自分発信のものづくりをしたいとカバン職人になった前波さん

-

「「私にしか」が自信につながる」ボタンづくりに魅せられ、創作することで素になれたと仰る山田さん

-

「その人の人生と結びつく、奥深いにんぎょうをつくりたい」人生を背負った相棒としてにんぎょうを創る入江さん

-

「個展は「お芝居」、ぬいぐるみと人形は「役者」」結成11年。自分たちが愛着を持てる人形を創り続けるお二人

-

「どこにどんなチャンスがあるかわからない」やわらかな色彩で魔法のような世界観を描く絵本作家の水穂さん。

-

「信頼しているから互いの仕事には口出ししない」オーダーメイドウェディングドレスのブランドを作る森下さん母娘

-

「自分がくじけない限りは失敗とは言わない」てのひらサイズのアコーディオン風楽器ペパニカを考案した岡田さん

-

「プロになるということは目がプロになること」パッケージデザイン界の「さかなクン」を目指す三原さん。

-

「どんな人が作っているか、わざわざ来ていただいけるようになりたい」銀製かんざしアーティスト華枝さん

-

「思い出を載せられるものを作れるのは、たまらない」一生ものの宝物を作れることは幸せという徳永さん

-

「色を重ねていくことは人との繋がりや想いと同じ」クマのイラストに「祈り」を込めて絵本を出版されたツナ子さん。

-

「人の想いを引き出せる写真を撮りたい」単身ニューヨーク等世界中を旅するカメラマン後藤みゆきさん

-

「元気になれるこの世界観が好き。と言われることが一番嬉しい」編み物が大好きだった女の子が全国にファンを持つニット帽作家に

-

「自分で作りたい」手芸が好きで手芸業界に就職。幼い頃からの想いを叶えるため作家に転身されたこのみさん

-

「一つ一つがニューヨークの香りがする」初めて訪れたニューヨーク。古い小さな雑貨との出会いからスーベニール創作作家に

-

「壁画に恋した作家」日本全国のみならず海外でも活躍中の「おえかきさきえ」こと今川さん。彼女の絵には数え切れないほどの幸せが隠れています。

-

「何もないまま帰国したら中身のない30代になってしまう」27歳の時オーストラリアのワーキングホリデー留学中に偶然出会ったチョークアート。

-

「趣味ではなくプロになろうと一大決心」一冊の本の表紙デザインから始まったシュールでお洒落な「山本佳世ワールド」