HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

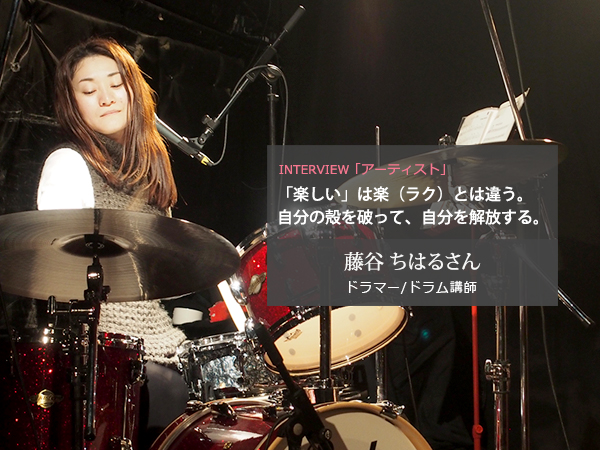

![]() 藤谷 ちはるさん(ドラマー/ドラム講師)

藤谷 ちはるさん(ドラマー/ドラム講師) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

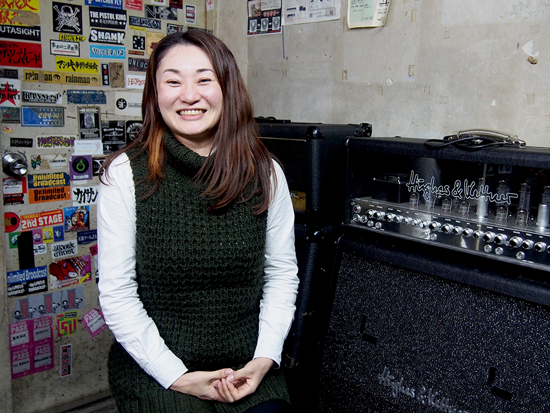

藤谷 ちはるさん(ドラマー/ドラム講師)

| 藤谷ちはるさん(ドラマー/ドラム講師)

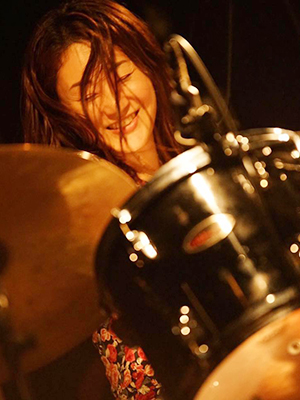

4歳よりエレクトーンを学び、中学・高校と吹奏楽部に所属。高校時代にドラムと出会い、ジャズドラマーだったクラブ顧問の影響で、ディキシーランド・ジャズやフュージョン、ボサノバに触れる。イラストレーターをめざして、短大では美術を専攻。軽音楽部に所属して、バンド活動をスタートする。音楽を追究し始め、卒業後はそのまま音楽の道へ。ジャズセッションで知り合ったドラマーの岡野正典氏に師事する。河合楽器製作所の音楽教室にてドラム講師を2年経験した後、独立して自身の教室を設立。現在はドラム講師業をメインに、フリーランスのドラマーとして、長江健次氏(イモ欽トリオ)や久保田洋司氏、泉保輝氏をはじめ、著名人のバンドにも参加している。 チハルクリニック:http://chiharuclinic.web.fc2.com/ |

| フリーランスのドラマーとして著名人のバンドに参加するほか、自身のドラム教室も運営する藤谷ちはるさん。幼い頃からエレクトーンを習い、中学・高校では吹奏楽部、短大では軽音楽部、卒業後は音楽の道へ。一見すると、音楽の道を突き進んできたように見える藤谷さんですが、はじまりは「自分でこうしよう」「こうしたい」ではなくて、「自然とそうなっていた」と言います。ある時から、自分の意志が明確となり、突き詰めていくようになりました。どのようにして、そうなっていったのでしょうか。 |

| 自然とそうなっていた |

| ドラムを始めるきっかけは? |

| 「自然とそうなっていた」というのが近いかもしれません。4歳からエレクトーンを習い始めて、中学と高校では吹奏楽部に入部しました。高校でドラムを始めるのですが、これもなりゆきです。楽器選びの時にドラムが余ることが多くて、パートリーダーの責任感から担当していました。短大で軽音楽部に入部すると、経験者ということで引き続き、ドラムを。子どもの頃は自分の意志というより、親や先生、友だちの影響が大きかったように思います。 |

| どうして、音楽の道へ進むことにしたのですか? |

吹奏楽から軽音楽へ、これは大きな変化でした。吹奏楽では指揮者の指示や楽譜通りに表現してきたのに、軽音楽では指揮者もいないし、曲もオリジナルだから、どう演奏するか、何をよしとするかは自分自身で決めなければなりません。 吹奏楽から軽音楽へ、これは大きな変化でした。吹奏楽では指揮者の指示や楽譜通りに表現してきたのに、軽音楽では指揮者もいないし、曲もオリジナルだから、どう演奏するか、何をよしとするかは自分自身で決めなければなりません。今までは「これをやりなさい」というものがあったのに、急に「自分の自由に」「正解は自分で決める」と言われても「えっ?」となってしまう。自分の知らなさ、出来なさに直面して、私は音楽のことを知らないのではないのかとぶつかったんです。 「音楽ってなんだろう?」「ドラムって?」と追究するうち、音楽の道へ。もともとはイラストレーターになりたくて、短大では美術を専攻していたのですが、できあがった作品を見せる美術やデザインより、その場でつくりあげていく音楽におもしろさを感じるようにもなっていました。 卒業後はアルバイトをしながら、バンド活動を続け、そのうちドラム講師として教室を開いたり、フリーランスのドラマーとして依頼を受けて単発でバンド演奏に参加したりするようになっていったんです。 |

| 自分の殻を破ることから |

| これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか? |

| 「自由に表現する」「自分で何をよしとするか、正解を決める」ことを突き詰めていくと、今ある自分の殻を破ることにつながっていました。これが本当に難しい。これまでの育ってきた環境も蓄積された経験もあるし、「男らしさ」「女らしさ」なんて関係なく「その人らしさ」がいいと思うのに、認められないこともあります。なんで自由になれないのだろうと、自分自身と向き合っていくんです。 たとえば、私は我慢してしまう自分と直面しました。言いたいことを言わない、「自分さえ、黙っていれば」とぐっと我慢してしまう。子どもの頃からそうでした。いじめられているのに、いじめている子をかばってしまう。先生に聞かれても、「いいえ、いじめられていません」と言う。相手が「言われたらどうしよう」と恐れているのではないかと勝手に想像して、やさしさのつもりです。 今となれば、その子のためにならないし、「自分さえ我慢すれば、この場はうまくおさまる。波風を立てたくない」と自分のためでもあったんだと思います。もう当時の自分の感情を思い出せない。ただ、しんどいことが多かったという思いしかありません。ずっと気持ちを押し殺してきたから、自分の殻は相当、分厚いと感じたんです。 |

| その「壁」または「悩み」をどのように乗り越えましたか? |

| いきなり、バンとは破れません。日々の中で、挑戦したり失敗したりを積み重ねて、気づいたら薄くなっていて、ある時「えいっ!」と破れたという感じです。 |

| 何が乗り越える力になったと思いますか? |

| 「これだ!」という明確なものはなくて、さまざまなものが積み重なってです。最初は「音楽は楽しむものだ」ということを体感した経験が大きいかもしれません。 ミュージシャン界でトップクラスのドラマーがレッスンをしてくれる3泊4日の合宿に参加した時のことです。技術的なことも教えてもらうのですが、パジャマのままプールに飛び込んだり、山で夜空を見ながら自由に歌ったり、「その場を思いきり楽しむ」という感覚を教わりました。音楽って本当に自由で心から楽しむものなんだって。これまで自分は音楽を「楽しむ」ではなくて、「学ぶ」ことをやってきたんだと気づいたんです。 そのほかにも、ジャズバーでセッションしたり、そこで出会ったプロのパーカッショニストとデュオを組んだり、師匠であるジャズドラマーの岡野正典さんとの出会ったことも、転機になっています。 |

|

| 自分自身の表現を見つけるということ |

| お仕事をされる中で、いつも心にある「想い」は何ですか? |

| 自分の殻を破って、自分を解放すること。ライブのオーディエンスやレッスンの生徒にも、それを実現してもらえたらいいなと思っています。自分が「楽しい!」と感じた時、素直に「楽しい!」と外に出して表現できることが、殻の無い状態だと思うのですが、皆さんを見ていると、なかなか表現するのは難しいようです。 楽しくて、本当は踊り出したいんだけど、声を出したいんだけど、恥ずかしくてできないことがあります。そうやって楽しさを表現したい自分を、ライブやレッスンの間だけでも解放しちゃえば、気持ちが楽になるのではないか。「また明日から頑張ろう!」という力に変わるのではないかと思ったんです。 |

| その「想い」を抱くようになったきっかけは? |

子どもから大人までさまざまな生徒にレッスンする中で、「みんな、なんだかしんどそうだなあ」と思うことが多いんです。 子どもから大人までさまざまな生徒にレッスンする中で、「みんな、なんだかしんどそうだなあ」と思うことが多いんです。レッスン前におしゃべりをしていると、「こんなことがあって腹が立った」「こんな辛いことがあった」という話がほとんどで、今に不満を感じたり疲れたりしているんだなあ、と。 ドラムや音楽を通して、日々の生活に張りや充実感、充足感、愛を感じてもらいたいと思うようになりました。 |

| その「想い」を実現するために、レッスンでは具体的にどんなことをしているのですか? |

| いきなり「自由に、楽しく」と言われても難しいから、レッスンやライブでは彼らの発想にはない、私がやりたいことをやってみるんです。すると、「そんなことをしてもいいんだ」と真似をし始める。次にまた違うことをやったら、「そういうのもありなんだ」と真似をする。そういうふうに、ちょっとずつやっていくうちに、「じゃあ、これもいいんじゃないか」と、今度は彼ら自身から発想が出てくるようになるんです。 私がこんなこともあんなこともできる、してもいいんだという可能性を見せることで、彼ら自身が自分の殻の中に閉じ込めていたものを引き出します。それが日々の生活にも影響を与えていくんです。 考え方って、何でも一緒だと思います。音楽を突き詰めるのも、仕事を突き詰めるのも。何事も基礎は大事。たとえば、事務の仕事を効率よく正確にできるようにするためには、言われて与えられたことだけをやっていてもダメで、その人自身がやりやすい方法があるはず。そのためにはどうしたらいいかを考えた先に見つかるのが、自分自身の方法や表現なんです。 ここは絶対におさえないといけない、譲ってはいけない。それ以外は自由、その人の表現をする。すべてにおいて考え方は一緒だと思うから、私が伝えるのは今まで音楽をやってきて、いろいろ考えて、学び、掴んできたことです。それをヒントに、一人ひとりがそれぞれの表現にたどり着いて、それを自分の日常に置き換えて、活かすことができたらいいなあと思うんです。もちろん、ドラムの技術的なレッスンもしていますよ(笑)。 |

|

| さまざまな出会いや想いを結び付けて |

| 近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか? |

| ライブバーをつくろうと、仲間と話しています。いずれは、介護・医療・教育などが一体となった総合施設をつくりたい。 |

| 「総合施設」、おもしろいですね!これまでの流れからは突飛な感じもしますが、どうしてその夢を持つようになったのですか? |

| ドラム教室の生徒に介護や医療系の人が多いし、音楽の仲間もいます。もともと短大では美術を専攻していたから、アート系の友だちもいますから、みんなで仲良く、わいわい楽しく暮らせたら最高! その施設にはスタジオも併設して、ライブやレッスン、展示・販売などもできるようにします。従業員や利用者、居住者が自由に楽器やアートと触れることができ、芸術と共に生きられる場所になったらいいなあ。 みんながしんどそうにしている原因も、仕事と遊びを分けているからではないかと考えているので、仕事をしながら、「今ちょっとイライラしたからドラムを叩いてくる」など息抜きできたらいいのではないでしょうか。発想も豊かになるし、効率もよくなる。心に余裕が出てきて、人にも優しくなれる。そんな場をつくりたいですね。 |

| ありがとうございました。 |

| 取材:2016年11月 |

| 「専門分野に限らず、自分が『楽しい』と感じることを追求して表現することで、結果的にまわりを幸せにできたらいいなあ」「『楽しい』は『楽(ラク)』とは違う」。藤谷さんはそのようなこともお話になられていました。 「楽しい」と「楽」は、自分の殻を破るお話にもつながると思いました。知らず知らずのうちに、自分自身にも、目の前のことに対しても、「こうでなければならない」と思い込んでいたり、「こうするものだ」と当たり前に思っていたり、「こんなものだ」「これくらいでいい」と加減したりしていることがあります。それはきっと「自分にはどうにもできない」と手放している状態だから「楽」なことなんです。でも、本当はどうなのでしょうか。それがいいと思っているのでしょうか。自分は「しんどいなあ」とは思っていないのでしょうか。 心がもやもやっとしたら、それは自分の殻に気づいて破る糸口になるのかもしれません。「こうしてみたら、どうかなあ」と思うことをやってみることで、見えてくるものがあるのではないか、と。大変なこと、辛いこともあるでしょうが、そうするうちに自分の殻のあちらこちらをコツコツコツと叩いていて、藤谷さんのようにいつのまにか「えいっ!」となるのかもしれません。 私も、自分が「楽しい!」と思えることを積み重ねていきたい。そのための、ほんのちょっぴりの勇気を出してみようと、藤谷さんのお話をうかがいながら思いました。 |

取材:小森利絵 取材:小森利絵ライター/HP:『えんを描く』 編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。 |

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト) 記事一覧

-

「誰かに必要とされるかではなく、自分がやりたいかどうか」劇団に入団して24年。実力派女優の中田彩葉さん

-

「生きることと、音は直結する」生活と音楽のギャップに悩み、自分にできる音楽を表現する友加里さん

-

「人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい」演劇を通して自分の表現を見つめ続ける亜紀さん

-

「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」新しいお箏の世界を創る小森さん

-

「誰しもの中にいる小さな子どもが喜ぶ歌」を作り歌い続けることが自分の音楽というユカさん

-

「自分の心に100%の嘘は絶対につけない」音楽一家に生まれながらも、自分の音楽を見つけた黒田さん

-

「過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く」薩摩琵琶に魅了され天職となった荻山 泊水さん

-

「なんとなく」ではなく「好き」と確信できることを 北欧の伝承音楽の演奏活動に取り組む上原さん

-

「フルートは人との出会いをくれる魔法のスティック」幅広いジャンルの音楽を演奏するフルート奏者の大塚さん

-

「歌うように、二胡を演奏する」喉を壊し、声楽家の道を断念するも、二胡奏者の道を選んだ一圓 さん。

-

「魂が響けば、身体は動いてくれる」障がい者にしかできない表現を追究する金滿里さん

-

「続けていれば新展開」音大卒業後、自分らしいスタイルを探して「ひとりおもちゃ楽団」に辿りついたアキさん

-

「自分の殻を破って、自分を解放する」ドラムや音楽を通して、「楽しい自分」を表現することを伝える藤谷さん

-

「誰もがその人自身のダンスを持っている」喜怒哀楽さまざまなダンスで対話を表現する高野さん

-

「自分の気持ちに素直に」出産を機に断念したジャズシンガーの道。子育てしながら再開の道をみつけた臼井さん。

-

「好き嫌いという次元のものではない」迷い悩んだ時期を経て、琵琶奏者として生きることが運命と決めた川村さん

-

手話から創作する「観る音楽」を身体で表現する「サインアーティスト」の三田さん。

-

「これが弾きたいと思ったら、とことんその世界をつきつめる」マリンバと民族音楽に惹かれ演奏家になった山本さん

-

「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」教職から邦楽界へ。箏・三絃で京地唄を伝承する戸波さん

-

古典は実生活に役立つものでは無い。でも心は確実に豊かになります。源氏物語の語り部として活動する六嶋さん

-

「能管の響きが持つ力を伝えたい」一生を貫くものを探そうと能管に出会った野中さん。ご縁を繋げながら海外でも活躍中

-

「踊れなくなるまでずっと踊りたい」日本人というコンプレックスを超えてブラジルのエネルギーを伝えるみちるさん

-

「私なんて・・・と言わずに済む力を身につけないとプロじゃない」大学院で舞踊の博士号を目指す礼奈さん

-

「踊りたくなるような気分で帰っていただける、そんな舞台人になりたい」バレリーナ&指導者として活躍する有可さん

-

「「こうするもの」を超えて楽しむ」ことをNYで学んだ、パフォーミングアーティストとして活躍するちさとさん。

-

「いつも感受性を豊かにもち、ロマンチストでありたい」フルートに魅せられ数々のコンクールで入賞、現在はアンサンブルが楽しいと話す麻里子さん。

-

「"おおきに"という言葉を広げていきたい」元芸妓&JAZZシンガーの真箏さん。病気を克服し人の幸せを想い活躍中

-

「舞台は世界!」初主演映画がカンヌで絶賛を浴び、女優として活躍。京都でロングラン公演中の『ギア』ドール役として出演中の祐香さん

-

「教えることも歌うことも表現は同じ」シンガーとして数多くのステージに立ち、ボーカル講師でもある西潟さん

-

「クラシックをより身近に」自らの言葉で語りかけるコンサートが評判。国内外で活躍する美人チェリスト。