HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

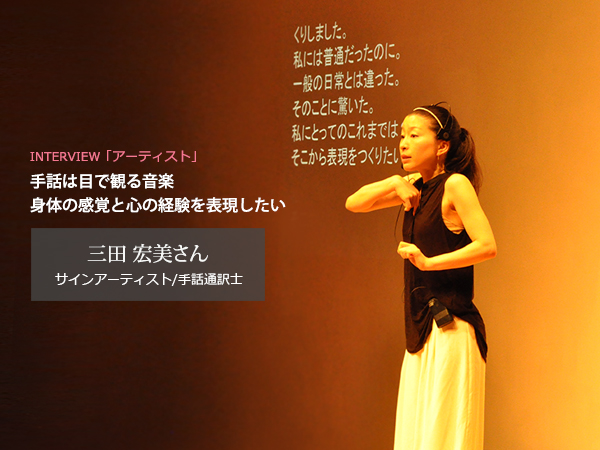

![]() 三田 宏美さん(サインアーティスト/手話通訳士)

三田 宏美さん(サインアーティスト/手話通訳士) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

三田 宏美さん(サインアーティスト/手話通訳士)

| 三田 宏美さん (サインアーティスト/手話通訳士) 12歳で手話を始める。手話という言葉の身体性・音楽性に興味を持ち、舞台表現をはじめる。映像などの異なる分野のアーティストや、目で生きる(=聾)アーティストの感性などとコラボレーションしながら、視覚・身体的な音楽の探求と創作を続けている。クラシックバレエ等のダンス経験を活かしたしなやかな表現が持ち味。兵庫県立美術館の舞台芸術イベントとして3年連続公演など、舞台やイベントで活躍する。手話通訳士や幼稚園でダンスを教える仕事もしている。 HP: http://star.ap.teacup.com/signmusic/ FB: https://www.facebook.com/hyro.signart |

| 三田さんがされているサインアートとは何ですか? |

手話を取り入れて、音楽を身体で表現するパフォーマンスをしています。以前は既存の歌に合わせて、歌詞を手話通訳するパフォーマンスをしていましたが、今は手話から創作する「観る音楽」を探求しています。 手話を取り入れて、音楽を身体で表現するパフォーマンスをしています。以前は既存の歌に合わせて、歌詞を手話通訳するパフォーマンスをしていましたが、今は手話から創作する「観る音楽」を探求しています。手話は「手の話」と書きますが、実際は手の動きだけにとどまらず、広く身体と空間を使って話す「観る言葉」です。手話だからこその身体の動きの法則や、リズム、フレーズなどがありますので、洗練させていけば、視覚音楽になると考えています。 目で生きるアーティストの写真・絵・書とコラボレーションして「音の色」、聴覚によらない音楽を探る作品など、目で生きる友人・知人たちの感覚と協同しながら試みているところです。 |

| サインアートをはじめたきっかけは何ですか? |

| ある講座で手話による歌&踊りのサインダンスを見て、自分自身の経験としてあった手話とバレエを融合してできるから、自分でやってみようと思ったんです。手話は中学生の頃に友人に手話サークルに誘われてからやっていましたし、バレエは小学生の頃にいとこの発表会で見て以来、独学で本や動画を見るなどして研究し、大学入学と同時にレッスンにも通っていました。 ダンスが好きな難聴の友人と2人でストリートパフォーマンスから始めました。メンバーが多い時には10人ほどにもなり、手話ボーカル&ダンサーのグループとして活動しながら、時にはソロでパフォーマンスすることもあったんです。でもそのうち、メンバーそれぞれ、結婚や妊娠・出産・子育てなどの時期を迎え、グループ活動が休止状態になり、ソロ活動に専念することにしました。これが今一度「自分は何をしたいのか」を考える機会となりました。 |

| 「自分は何をしたいのか」と考えて、気づいたことは? |

今、私がサインアートで表現していることは、手話という言葉に培われた身体、ダンスの経験、目で生きる人から見聞きする経験や感覚、自分自身の身体の感覚など、自分が重ねてきた、身体と心の経験そのものであると理解できました。 今、私がサインアートで表現していることは、手話という言葉に培われた身体、ダンスの経験、目で生きる人から見聞きする経験や感覚、自分自身の身体の感覚など、自分が重ねてきた、身体と心の経験そのものであると理解できました。これまで否定してきた自分の身体のことも肯定できたんです。私は生まれつき股関節の臼蓋に形成不全を抱えています。立っていることすら厳しく、密かに杖を隠し持っていた頃がありました。 グループで活動している時は、周囲の人たちから「耳が聞こえる健常者だから踊れて当たり前」と言われることもあったので、「聞こえる健常者なのだから痛いはずがない。気のせいなんだ」「痛いと思うのは甘えだ」と自分を追い詰めていたんです。 しかし、下半身に問題を抱えているからこそ、上半身での動きを磨こうと常々思って努力してきたので、それがなければ、今とはまったく異なるパフォーマンスや活動をしていたと思います。できないからやめるのではなくて、自分自身ができることの中で模索・探求してきた結果、今の自分の表現に辿り着いたと思っています。 |

|

| 三田さんがサインアートで表現したいこととは? |

| 中学・高校時代に通っていた手話サークルで、聾(ろう)の女性が、「聞こえる人は、聞こえる音楽を聞きながら、手話で歌って楽しいかもしれないけれど、私は音が聞こえないからおもしろくない」と仰ったんです。それを聞いて中学生の私は、「耳で聞くから耳で聞く音楽があるけれど、手話は目で観る音楽になるんだ」と思ったんです。そのことが、「観る音楽を創作したい」という私の原点になりました。 そもそも音は、空気の振動、ものが動いて空気が震える、そんな視覚や触覚のものでもあります。聴覚だけではない全感覚的な存在です。聴覚的な音の訳や模倣ではなくて、視覚的な手話だからこそ、創造できるものは何か、共に創造し合うことから生み出せるものは何か、そこからこの世に何が問いかけられるのか、そんなことをつれづれと考えています。 |

|

和歌をモチーフにしたパフォーマンス作品『月の光』。古典の言葉を三田さんなりに解釈して、イメージを膨らませて、サインアートで表現。「映像や写真は、聞く音楽で例えるならバックミュージックのようなもの」と三田さん。この動画は兵庫県立美術館で発表した時に撮影した映像です。

|

| 近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか? |

イベント名に「手話」という単語を出すと、「福祉イベント」として捉えられてしまいます。そこに集う人たちも、福祉に関わっている人や関心がある人になってしまうんです。 イベント名に「手話」という単語を出すと、「福祉イベント」として捉えられてしまいます。そこに集う人たちも、福祉に関わっている人や関心がある人になってしまうんです。私は、手話や目で生きる人たちに対する固定概念を内からも外からも崩して、これまで接点のなかったところ同士を結んでいきたい、そこから化学反応的に生まれる新しいものごとを見たいと思っています。 これまでは福祉系のイベントに参加してきましたが、カフェや美術館など広く多くの人たちが訪れる場所でパフォーマンスをしていきたいと動き始めました。自分から企画・提案して、さまざまな場所で試み始めているところです。 また、身体音楽や視覚・聴覚音楽など、聴覚に限定しない全感覚的な「音楽」の在り方について探求していきたいと、賛同してくれる人たちと一緒に研究会を立ち上げたばかり。目で生きる表現者と耳で聞く表現者との協創によって、新しい視点や価値観を創造していきたいですね。 |

| ありがとうございました。 |

| (取材:2015年9月) |

取材:小森利絵 取材:小森利絵ライター/HP:『えんを描く』 編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。 |

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト) 記事一覧

-

「誰かに必要とされるかではなく、自分がやりたいかどうか」劇団に入団して24年。実力派女優の中田彩葉さん

-

「生きることと、音は直結する」生活と音楽のギャップに悩み、自分にできる音楽を表現する友加里さん

-

「人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい」演劇を通して自分の表現を見つめ続ける亜紀さん

-

「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」新しいお箏の世界を創る小森さん

-

「誰しもの中にいる小さな子どもが喜ぶ歌」を作り歌い続けることが自分の音楽というユカさん

-

「自分の心に100%の嘘は絶対につけない」音楽一家に生まれながらも、自分の音楽を見つけた黒田さん

-

「過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く」薩摩琵琶に魅了され天職となった荻山 泊水さん

-

「なんとなく」ではなく「好き」と確信できることを 北欧の伝承音楽の演奏活動に取り組む上原さん

-

「フルートは人との出会いをくれる魔法のスティック」幅広いジャンルの音楽を演奏するフルート奏者の大塚さん

-

「歌うように、二胡を演奏する」喉を壊し、声楽家の道を断念するも、二胡奏者の道を選んだ一圓 さん。

-

「魂が響けば、身体は動いてくれる」障がい者にしかできない表現を追究する金滿里さん

-

「続けていれば新展開」音大卒業後、自分らしいスタイルを探して「ひとりおもちゃ楽団」に辿りついたアキさん

-

「自分の殻を破って、自分を解放する」ドラムや音楽を通して、「楽しい自分」を表現することを伝える藤谷さん

-

「誰もがその人自身のダンスを持っている」喜怒哀楽さまざまなダンスで対話を表現する高野さん

-

「自分の気持ちに素直に」出産を機に断念したジャズシンガーの道。子育てしながら再開の道をみつけた臼井さん。

-

「好き嫌いという次元のものではない」迷い悩んだ時期を経て、琵琶奏者として生きることが運命と決めた川村さん

-

手話から創作する「観る音楽」を身体で表現する「サインアーティスト」の三田さん。

-

「これが弾きたいと思ったら、とことんその世界をつきつめる」マリンバと民族音楽に惹かれ演奏家になった山本さん

-

「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」教職から邦楽界へ。箏・三絃で京地唄を伝承する戸波さん

-

古典は実生活に役立つものでは無い。でも心は確実に豊かになります。源氏物語の語り部として活動する六嶋さん

-

「能管の響きが持つ力を伝えたい」一生を貫くものを探そうと能管に出会った野中さん。ご縁を繋げながら海外でも活躍中

-

「踊れなくなるまでずっと踊りたい」日本人というコンプレックスを超えてブラジルのエネルギーを伝えるみちるさん

-

「私なんて・・・と言わずに済む力を身につけないとプロじゃない」大学院で舞踊の博士号を目指す礼奈さん

-

「踊りたくなるような気分で帰っていただける、そんな舞台人になりたい」バレリーナ&指導者として活躍する有可さん

-

「「こうするもの」を超えて楽しむ」ことをNYで学んだ、パフォーミングアーティストとして活躍するちさとさん。

-

「いつも感受性を豊かにもち、ロマンチストでありたい」フルートに魅せられ数々のコンクールで入賞、現在はアンサンブルが楽しいと話す麻里子さん。

-

「"おおきに"という言葉を広げていきたい」元芸妓&JAZZシンガーの真箏さん。病気を克服し人の幸せを想い活躍中

-

「舞台は世界!」初主演映画がカンヌで絶賛を浴び、女優として活躍。京都でロングラン公演中の『ギア』ドール役として出演中の祐香さん

-

「教えることも歌うことも表現は同じ」シンガーとして数多くのステージに立ち、ボーカル講師でもある西潟さん

-

「クラシックをより身近に」自らの言葉で語りかけるコンサートが評判。国内外で活躍する美人チェリスト。