HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

![]() 戸波有香子さん(戸波有香子箏曲・三絃教室主宰)

戸波有香子さん(戸波有香子箏曲・三絃教室主宰) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

戸波有香子さん(戸波有香子箏曲・三絃教室主宰)

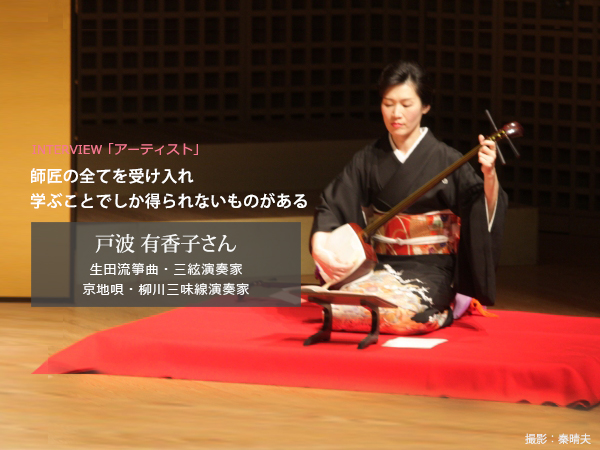

| 戸波 有香子さん(戸波有香子箏曲・三絃教室主宰)

京都市生まれ。生田流箏曲・三絃演奏家/柳川三味線による京地唄演奏家。幼い頃より様々な楽器に親しみ、箏・三絃と出会う。京都にて師匠資格取得後、NHK邦楽技能者育成会37期を首席修了。その後、様々な御縁で演奏の機会をいただき演奏活動を始める。自宅教室の外、滋賀県草津市や兵庫県神戸市でも後進の指導にあたる。大阪芸術大学非常勤講師、浄土宗芸術家協会理事を勤める。京都三曲協会会員。 |

| 戸波さんは、もともと小学校の先生だったそうですね。 |

| もともと子どもが好きで、学生時代に進路を決める時に「児童教育」を選択し、小学校教員になりました。ですが、あまり身体が丈夫なほうでは無かったので、体力が続かず退職しました。 |

| お箏と三味線をはじめられたのはいつですか? |

| 小学校教員を退職後、少し身体を悪くしたこともあって、何かお稽古事でもしてみようと思ったのがきっかけです。音楽が大好きなので、子供の頃より近所にあったオルガン教室に通い、その後、ピアノ、エレクトーンと進みました。鍵盤以外にはテナーサックスも習いましたし、学生時代にはマリンバも経験しましたので、弾いたり、吹いたり、叩いたり、いろんな楽器をしました。どれも楽しかったのですが、あまり続かなかったので、もう洋楽はいいかなと思って。 邦楽は、祇園町で呉服屋をしていた母方の祖母が、子どもの頃にお箏を習っていたこともあって、楽器は家にありましたが、少し触る程度で本格的に習ったことがありませんでした。そこで何となく、これまでのお稽古と同様、趣味のつもりで習い始めたのですが、他の楽器と違い、なぜか取り憑かれたようにお箏と三味線のお稽古に励むようになりました。 |

|

| 地唄の魅力とは? |

| もともと地唄というのは、盲人から盲人へ「口伝」で伝承されてきたものです。つまり、師匠が唄うものをオウム返しで、同じようにできるまで教わるので「楽譜」がありません。そのまま何もかも丸呑みにして、声色まで似せて覚えるのですが、そういう音楽の形態にすごくカルチャーショックを受けました。 今は楽譜はありますが、五線譜のように演奏を再現できる完成した楽譜ではなく、演奏する手引きのようなもの。洋楽のようにスコアを見て、自分の好きなように弾くというものとは全く違います。そうした伝承の形に魅かれたんだと思います。そして歌詞の美しさ。綺麗な日本の言葉で、その深い一言にいろんな想像ができる。そういうところも、すごく良いなと思います。 |

| お稽古ごとから始まりましたが、その後、邦楽界の登竜門であるNHK邦楽技能者育成会を受験されました。 |

| まずは楽しみましょうとお稽古から始めて、3年で生田流箏曲・三絃の師匠資格を取得しました。その後、箏・三絃の素晴らしい演奏者の方の経歴を見ていると、NHK邦楽技能者育成会と書いてあるので、そこ行くと、もう一つ先があるのかなと思い、受けてみたくなったんです。 その先のことは何も考えていませんでしたが、とにかくもっと上手になりたい、もっと綺麗な音楽を演奏してみたい、という想いがあったんです。絶対受からないと思っていましたが、無事合格。1年間のレッスンを受けて卒業した後は、いろんな師匠について教わりました。 |

| どんなきっかけで、お仕事になったのですか? |

| NHK邦楽技能者育成会に通うようになると、「卒業したらプロになるんでしょう?」と、まわりの方たちが思うようになって、在籍中から様々な方から演奏の機会をいただくようになったんです。そこで聴いてくださった方から、またお声がけいただくことも多くなって。 当初は仕事にしようとは思っていませんでしたが、気がつけば仕事になっていたという感じでしょうか。自宅でお教室もしていますが、これもある日、家でお稽古していると、外に聞こえていたんでしょうね。近所の方から、習いたいと申し出てくださる方がいたので、始めたのがきっかけです。 |

|

| これまでにどんな「壁」がありましたか? |

| お稽古で新しい曲に進むとき、先生のご指示で姉弟子さんから楽譜をわけていただくと、それは晴眼者なので、なんとなくは弾けてしまうわけです。そこに、こう唄ったほうが良いんじゃないかとか、ここはこう弾いたほうが風情が表現できるんじゃないかといった、「自分の私情」を入れたくなってくるんです。すると、師匠に気付かれてしまって直される。伝承に「自分の好み」は必要無いんです。 それが分からない時は、なぜだめなんだろうと思っていましたが、やはりずっとその曲を温めていると、師匠の仰っていることがだんだん分かってくるんです。自分の価値観はさておき、師匠の全てを受け入れ、学ぶことでしか得られないものがあると。本当に浅かったなと思います。 |

| 伝承されてきたものをそのまま踏襲することが、口伝の「文化」なんですね。 |

もともと教員をしていましたから、分からないことが何でも調べれば分かる、という考えやってきましたので、理解するのに時間はかかりました。自分の色に変えて表現するのは簡単だけど、そのまま伝えるということは、実はすごく難しい。でもそこがおもしろいところなんです。 もともと教員をしていましたから、分からないことが何でも調べれば分かる、という考えやってきましたので、理解するのに時間はかかりました。自分の色に変えて表現するのは簡単だけど、そのまま伝えるということは、実はすごく難しい。でもそこがおもしろいところなんです。NHK邦楽技能者育成会を発足された藤井凡大先生より、「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」とご教示いただいたのですが、まず、教えていただいた先生に喜んでいただけないような演奏というのは、習っても意味が無いと考えています。 「伝えることができた」ということが、きっと先生は一番嬉しいことなんじゃないかと、私も教えていて思うんです。伝えたいことを汲んでくれて、それを表現できたら、ひとつ鎖を向こうに譲れるわけです。そこからまた次に繋いて行く。書いたものを残すのではなく、口伝で生の音を残していく。その繋がりの一つになることが喜びなんだと思います。 |

| 邦楽の世界は現在も封建的な部分はありますか? |

| 最初は、それまで経験したことのない人間関係や独特の慣例に戸惑うこともありました。封建的というよりは、現在社会とは違うということですね。その中には、自分の判断というのはあまり必要ないのかもしれない。 まだ素人の時は、人に呼ばれたら、華やかな場所で披露してみたいとか、自分の技量の反応を見てみたいとか思うこともありましたけど、「まだ早い」と言われると、なぜ先生の言う通りにしないといけないのか、やっぱり理由は分からなかったんですね。 それは師匠が指導者の立場から見て、「あなたの技量ではここで演奏するのは得策ではない」とか、「あまり若いのに悲恋ものを人前で披露するのは早い」とか、そういう意味があったのかと思いますが、「あかん」と仰ったら終わりでした。当時は、なんで?なんで?と思っていましたが、「あかん」と言わはったら、「あかん」のやろなと思うようになりました。 |

| 今はお弟子さんに教える立場でいらっしゃいますが、どう伝えていこうと思ってらっしゃいますか? |

| 「あかん」と言えば「あかん」というのは、もう通用しないですね。今の人には理由が分からないと、その先はありませんから。学校教育でもそうですが、昔は「並べ」と言えば、軍隊みたいにまっすぐ並んでいましたし、給食でも喋らないで静かに食べなさいと言われていましたが、今は違います。大事なところだけ間違わなければ、ある程度は今の風潮に合わせても良いんじゃないかと思っています。 私はどちらかというと、どんどん冒険してもらいたいと思っているんです。自分で失敗したと思えば、もっと熱心に勉強できると思うので、お弟子さんたちには、「もっとやりよし」って言っています。 できた!と思ったり、ここがあかんかった・・と思うことで、自分の目標ができます。自分の課題は自分で見つけて欲しいし、達成感を味わって欲しい。それは私が言葉で言うだけじゃ分からないと思うので、経験するのが一番じゃないかなと思います。 |

|

| これからの夢は何ですか? |

| 先生に教えていただいた芸を、少しでも多く次の人に渡したいですね。私だけじゃなく、門下生、仲間全員でもってしても、師匠たちが持ってらっしゃる芸を、全部は引き継げないだろうと思います。そこでどれだけ伝えられるかですから。 生の音は場の空気感。それは音源に残せば良いというものではないんですね。三味線を弾くと、胴の中で空気が振動して、その波動が聞く人の鼓膜に伝わって聞こえる。でも鼓膜だけじゃなくて、この空気の波動が身体に振動するから「感動」なんだと思うんです。 音は心に残るけれど、形に残らないので、心の中でリフレインするだけ。知らず知らず消えていくものもあります。でもそういう儚(はかな)いものだから、すごく心魅かれるのだと思います。 |

| 芸の世界で生きる方に向けて。 |

| 家でお稽古していると、今ではもう家族も誰も当たり前になってしまって、「上手いね」とか、「良い曲ね」とか言わなくなるんです。それがある時、家に宅配便のおじさんが来て、「今のはお姉ちゃんが弾いてたんか?あれだけ弾けたら、たいしたもんやなあ」って言われて。もうすごく嬉しくて嬉しくて。そのおじさんは素人ですから、「耳がない」と言われればそれまでですが、やっぱり「嬉しい」と思うことは人の心を動かせる原動力なんですね。 どこかで演奏する機会が多くなると、嫌なことを言われることもあります。それは嬉しいことと半々どころじゃなくて、6割7割を占めるかもしれない。でも、誉めてもらってうれしいことを大きな励みにして、けなされたことは次の課題にする。その両方を栄養にして、「嬉しい」と思う達成感をたくさん持って欲しいですね。達成感を持てば続きますし、続けられるともっと奥が見えて、すごく楽しくなると思います。 |

| ありがとうございました。

|

| (取材:2015年7月 関西ウーマン編集部) |

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト) 記事一覧

-

「誰かに必要とされるかではなく、自分がやりたいかどうか」劇団に入団して24年。実力派女優の中田彩葉さん

-

「生きることと、音は直結する」生活と音楽のギャップに悩み、自分にできる音楽を表現する友加里さん

-

「人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい」演劇を通して自分の表現を見つめ続ける亜紀さん

-

「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」新しいお箏の世界を創る小森さん

-

「誰しもの中にいる小さな子どもが喜ぶ歌」を作り歌い続けることが自分の音楽というユカさん

-

「自分の心に100%の嘘は絶対につけない」音楽一家に生まれながらも、自分の音楽を見つけた黒田さん

-

「過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く」薩摩琵琶に魅了され天職となった荻山 泊水さん

-

「なんとなく」ではなく「好き」と確信できることを 北欧の伝承音楽の演奏活動に取り組む上原さん

-

「フルートは人との出会いをくれる魔法のスティック」幅広いジャンルの音楽を演奏するフルート奏者の大塚さん

-

「歌うように、二胡を演奏する」喉を壊し、声楽家の道を断念するも、二胡奏者の道を選んだ一圓 さん。

-

「魂が響けば、身体は動いてくれる」障がい者にしかできない表現を追究する金滿里さん

-

「続けていれば新展開」音大卒業後、自分らしいスタイルを探して「ひとりおもちゃ楽団」に辿りついたアキさん

-

「自分の殻を破って、自分を解放する」ドラムや音楽を通して、「楽しい自分」を表現することを伝える藤谷さん

-

「誰もがその人自身のダンスを持っている」喜怒哀楽さまざまなダンスで対話を表現する高野さん

-

「自分の気持ちに素直に」出産を機に断念したジャズシンガーの道。子育てしながら再開の道をみつけた臼井さん。

-

「好き嫌いという次元のものではない」迷い悩んだ時期を経て、琵琶奏者として生きることが運命と決めた川村さん

-

手話から創作する「観る音楽」を身体で表現する「サインアーティスト」の三田さん。

-

「これが弾きたいと思ったら、とことんその世界をつきつめる」マリンバと民族音楽に惹かれ演奏家になった山本さん

-

「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」教職から邦楽界へ。箏・三絃で京地唄を伝承する戸波さん

-

古典は実生活に役立つものでは無い。でも心は確実に豊かになります。源氏物語の語り部として活動する六嶋さん

-

「能管の響きが持つ力を伝えたい」一生を貫くものを探そうと能管に出会った野中さん。ご縁を繋げながら海外でも活躍中

-

「踊れなくなるまでずっと踊りたい」日本人というコンプレックスを超えてブラジルのエネルギーを伝えるみちるさん

-

「私なんて・・・と言わずに済む力を身につけないとプロじゃない」大学院で舞踊の博士号を目指す礼奈さん

-

「踊りたくなるような気分で帰っていただける、そんな舞台人になりたい」バレリーナ&指導者として活躍する有可さん

-

「「こうするもの」を超えて楽しむ」ことをNYで学んだ、パフォーミングアーティストとして活躍するちさとさん。

-

「いつも感受性を豊かにもち、ロマンチストでありたい」フルートに魅せられ数々のコンクールで入賞、現在はアンサンブルが楽しいと話す麻里子さん。

-

「"おおきに"という言葉を広げていきたい」元芸妓&JAZZシンガーの真箏さん。病気を克服し人の幸せを想い活躍中

-

「舞台は世界!」初主演映画がカンヌで絶賛を浴び、女優として活躍。京都でロングラン公演中の『ギア』ドール役として出演中の祐香さん

-

「教えることも歌うことも表現は同じ」シンガーとして数多くのステージに立ち、ボーカル講師でもある西潟さん

-

「クラシックをより身近に」自らの言葉で語りかけるコンサートが評判。国内外で活躍する美人チェリスト。