HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

![]() 野中 久美子さん(能管奏者/風迢舎)

野中 久美子さん(能管奏者/風迢舎) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)

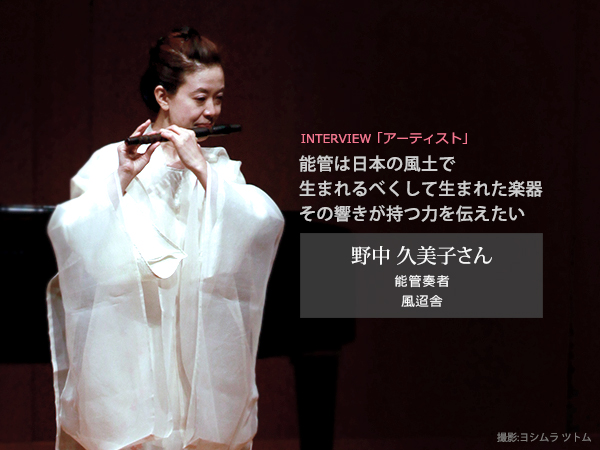

野中 久美子さん(能管奏者/風迢舎)

| 野中 久美子さん (能管奏者/風迢舎)

国際基督教大学(ICU)教養学部卒。能管を松田弘之(能楽笛方)に師事。能狂言で伝え続けられてきた能管の在り様を重んじながら、能管が根源的にもっている感覚性や情動性、力感から生れる新しい創作曲に取り組んでいる。能管の独奏のほか、世界の様々な楽器や舞、朗読との共演も行う。富士山五合目・屋久島縄文杉などの野外での演奏や神社寺院での奉納演奏、海外公演も数多い。 風迢舎(ふうちょうしゃ)HP:http://fuu-chou-sha.jp FB:NonakaKumiko.Fuuchousha 能管:日本の横笛の一つ。能だけでなく歌舞伎、寄席囃子や祇園囃子でも用いられる。「のど」と呼ばれる厚さ2mmの竹管が内部に挿入されていて、わざと音律を狂わせ、他の楽器では創造できない特殊な響きが能の幽玄の響きを醸し出す。「神降ろしの笛」とも呼ばれ、人間の耳には聞こえない神秘的な力を呼び出す音を響かせることができるとも言われている。 |

| 「能管」とは、どんな楽器ですか? |

雅楽は1300年以上前に仏教音楽として伝来し、平安時代の半ば頃に完成されたといわれています。能管は室町時代までには、その雅楽の横笛「龍笛」を元に、日本で改良されたものと言われています。 雅楽は1300年以上前に仏教音楽として伝来し、平安時代の半ば頃に完成されたといわれています。能管は室町時代までには、その雅楽の横笛「龍笛」を元に、日本で改良されたものと言われています。能管にもメロディーらしいものはありますが、音色が独特なので吹いている人も聴いている人も、それをメロディーと認識しにくいと思います。技術的には「龍笛」や「篠笛」のように旋律を吹くことはできますが、本来はそちらを目指した楽器ではありません。「能」の中では、曲によっては打楽器のように吹けと教えられますし、一音一音のエネルギーの方向が大切なのでメロディーとして捉える感覚がないと思います。 |

| なぜ能管だったのですか? |

| 能管は、人間が生きているこの世界と別の世界、例えば、神や霊がいて、草木の中にも何かしらのものが宿っている。そういう別の世界との橋渡しをするような楽器という位置づけがあります。雅楽の「龍笛」は平安貴族の中で愛好され、どちらかというと苦しみに目を向けるというより、天に対して調和していくという世界のように思います。 能は武士の世になってから洗練された芸ですし、命がいつ無くなるか分からない、命を遣り取りする世の中の祈りが込められたような響き。その音色から伝わる凝縮されたエネルギーに惹かれたと思います。 |

| 能管に出会うまでは、どんなお仕事をされていましたか? |

京都生まれですが、コミュニケーションと心理学を学びたくて国際基督教大学(ICU)教養学部に入り、大学時代は学生オーケストラでヴァイオリンを弾いていて、ずっとクラシック音楽をしていました。 京都生まれですが、コミュニケーションと心理学を学びたくて国際基督教大学(ICU)教養学部に入り、大学時代は学生オーケストラでヴァイオリンを弾いていて、ずっとクラシック音楽をしていました。大学卒業後は、本が好きだったこともあり、翻訳と編集の会社に就職しました。その後、医療関係の外資系企業のマーケティング部へ転職し、会社の製品カタログや症例集、雑誌広告原稿など、前職の編集会社での経験を活かして働きました。その会社では国内外への出張も頻繁で、自分の世界を持った個性的な社員が多かったですね。 27歳で転職する時、30歳になるまでに仕事でも良いしプライベートでも良いけれど私の一生のものと思う何かを見つけていたいと漠然と思っていました。2つ目の会社でしばらく働いて29歳になった時に、このまま何もしなかったらすぐに60歳、70歳になっていると気付きました。それで、いつか始めようと思っていた日本の楽器を学び始めるのは今、いつかは今なのだと思って始めることにしました。 ずっと洋楽をしていて、もっと日本の音楽を分かりたいと漠然と思っていたので自分にどんな楽器が合うのか考え、何となく横笛が良いような気がして、どんな種類があるのか調べてみました。「龍笛・高麗笛・神楽笛・能管・篠笛・・・」楽器の名前を見ているうちに、これもなんとなくですが、能管が私の楽器のような気がして決めました。 |

| その後、松田弘之氏(能楽笛方)に師事されましたが、お師匠さんとの出会いは? |

真剣に習うからには、ちゃんと先生について1対1で学びたいと考えていましたので、京都の邦楽器屋さんにご紹介いただきました。 真剣に習うからには、ちゃんと先生について1対1で学びたいと考えていましたので、京都の邦楽器屋さんにご紹介いただきました。自分の中で、この流儀がいいとか、こういう年齢層の先生がいいというイメージはちょっとありましたが、初心者の考えですから、得てして正しくないこともあります。真剣にやるなら天が決めてくださるのに委ねようと思い、「お任せします」と言うと、師匠(松田弘之師/能楽笛方)を紹介してくださったんです。 初めて電話をかけた時にもう、「ああ、この方だ」と声を聞いて思いました。師匠についた20数年前は、まだ若手でいらっしゃいましたが、当時から非常に活躍されている方でした。 師匠についた後、演奏会や能を見に行ったり、過去に録音されたものを取り寄せたりして、いろんな笛方の演奏を全部聴きましたが、その中でも私の師匠の師匠の笛が私には最も響きました。その笛方(田中一次師)の芸を受け継ぐ師匠に付けたのです。本当に任せてよかった。つくべき方を紹介していただいたと思っています。 |

| 能管奏者として活動を始められたきっかけは? |

| 私にとって笛を吹くことは、自然なこと、大切なことだと確信がありましたので、稽古を始めて約1年経った頃、仕事として笛を吹いていきたいと思うようになりました。でも、仕事として笛を吹くとなると、能楽か歌舞伎の笛方以外に、どのような活動が存在するのかイメージができませんでした。そこで師匠に相談すると、伝統的なジャンルに属さずに何ができるか、考えながら動いていきましょうと言われ、笛を手に取って2年が経つ時から、プロとして手探りで活動を始めました。 まずはきっちり稽古しようと思い、東京では練習する環境を探すことが難しいので、たまたま空いていた京都の実家に戻って来ました。京都には1年か2年だけで、また東京に戻るつもりでしたが、まさかそのまま20数年、京都を中心に活動するとは思っていませんでした。  ある2月の雪の降る日、賀茂川で笛を吹いていると、鬼のお面を持った人が近づいてきて、「知り合いのお茶会で笛を吹いてくれませんか」と言われたんです。 ある2月の雪の降る日、賀茂川で笛を吹いていると、鬼のお面を持った人が近づいてきて、「知り合いのお茶会で笛を吹いてくれませんか」と言われたんです。ちょうど節分のお茶会の準備をされていたらしく、鬼のお面を持っておられたのですが(笑)その方は舞台芸術の仕事をされている方で、知り合いのお茶会の演出を頼まれていたところ、たまたま私が笛を吹いていた、という出会いでした。 その初めて笛を吹かせていただいたお茶会に来られていた正客の方から、「今度、じっくり笛だけを聴く会をしてもらえますか?」と言われ、その後、小料理屋さんで私の笛の会を開催していただきました。 毎年、京都・大徳寺塔頭で開催している「風響の会」も、今年18年目になりますが、そのお茶会でお会いした方や、そこから繋がるご縁で始まりました。 |

| ご自身で会の企画もされているそうですが、どのような活動をされているのですか? |

| 演奏を依頼されて吹きに行くこともありますが、この組み合わせはおもしろいかもしれない、こういうテーマをしてみたい、と自分で企画を考え、共演者の依頼からチラシ作成、DM発送、チケット販売など、最初から最後までほとんど自分で行うことも多くあります。 京都・大徳寺塔頭の「風響の会」や奈良の今西家書院(重要文化財)での会も、どちらも10年以上続いていますが、毎回テーマを変え、いろんな方との共演をさせていただいています。音楽だけのコラボもあれば、映像とのコラボもあります。大きな舞台の時は、舞台監督を他の方に頼むこともありますが、通常は多くても100人規模なので、舞台監督も置かず、進行もスタッフの対応も全部私がしています。 お琴や三味線なら音のイメージがあるので、パーティのBGMなどでも演奏依頼をされますが、能管は能以外で演奏すると思われていないので、依頼される機会が限られています。なので、まずは能管を聴いていただける場を自分で作らなければいけない。とにかく「こういう楽器があります」と名乗る場所を作っていこうと企画を立てる場合もあります。 |

|

| オリジナル作品も作っておられるそうですね。 |

| 舞台では古典の曲だけではなく、私が好きな絵や小説、強く印象を受けた建築物や空間、風景などを題材に、私の中で音にした曲を作って披露しています。たとえば、友人の作家が書いた中国茶にまつわる小説があるのですが、中国を旅してお茶に出会い、その一瞬の味わいと香りの美しさや儚さが書かれていて、その中の印象的なシーンを私のイメージで曲にして、友人への返歌として作ったものがあります。 あと、画家のセザンヌとの対話が書かれた本の中から、印象的な言葉を4章仕立てにして、朗読とコラボレーションした「セザンヌの林檎」という作品もあります。 |

| 海外公演も数多くされていますが、今年はミラノ万博でも演奏されます。 |

2015年5月から開催されるイタリア・ミラノの国際博覧会(ミラノ万博)日本館のイベント広場で、映像プラス音楽の公演を2日間行います。 2015年5月から開催されるイタリア・ミラノの国際博覧会(ミラノ万博)日本館のイベント広場で、映像プラス音楽の公演を2日間行います。今回企画したのは、高知県の写真家桐野伴秋さんの作品『日本・美の幻風景』。17世紀初頭にあって、20世紀ヨーロッパのアバンギャルドに先駆けたような仏像を彫った円空について映像にした岐阜大学教授の野村幸弘さんの『円空景』、それと、日本の文化と風俗から生まれてきた妖怪を描いた渡辺亮さんの『妖精・妖怪譚』。 これらを全て映像でスクリーンに映し出し、能管とパーカッションで演奏します。日本館のテーマ『共存する多様性』ということで、文化的な交流を含め、日本の四季や風土、文化を紹介しようと考えています。 |

| いろんな方との出会いが、活動の幅を広げているのですね。 |

| 5年程前、初めてスウェーデンで演奏した際、準備のために知り合いの知り合いなど、全く知らない人と、日本語や英語で何人もの人とメールでやりとりをしましたが、物事を実現に向けて進めていくためには、自分がどうしたいかを伝え、諦めずに前に進もうとする根気、そして相手への親切さが大切だということを学びました。 相手を説得しようとしても、人は変えられません。自分が変わるしかない。コミュニケーションは一方的なものではなく、相手もあって場もあるわけですから、「こうあるべき」ではなく、その時々課題を何とかしようとする努力が必要になってきます。そうしていろいろ考えたり動いたりしていると、自分が仕組まずとも別のことが見えてくる。そして気がつくと世界が広がっていくものだと思います。能管を吹き始めて学んだ大きなことは、お蔭さまとご縁のありがたさです。 |

| 今後の夢は何ですか? |

| 一番の目指したいところは、自分が奏でたいと思う音を、少しでも吹けるようになりたいということ。それだけですね。まだずっと遠くにあって実現しないかもしれないけれど、死ぬまで望むだろうと思います。芸をしている人は皆そうだと思いますが、完成したと思えばもう辞めてしまっていい状態なわけですから。 私の師匠の師匠の音を聴いたとき、「ああ、これだ」という感覚を持ちました。初めて笛を持ったときから、私が一番理想とする音の響き、こういう方向にある音を出したい、ということが既に私の中にあったと思います。吹いて吹いて、ただ吹いて、能管がもつ力をもっと表せるように吹きたいと思っています。 |

| 能管を吹くことでどんなことを伝えていきたいですか? |

筝(こと)や尺八は生の演奏を聴いたことがなくとも、楽器や響きに対するイメージを持つ人は多いと思いますが、同じ日本の楽器でも能管に対しては「何それ?」という認知程度だと思います。 筝(こと)や尺八は生の演奏を聴いたことがなくとも、楽器や響きに対するイメージを持つ人は多いと思いますが、同じ日本の楽器でも能管に対しては「何それ?」という認知程度だと思います。能管は日本の風土で生まれるべくして生まれた楽器だと私は思っています。冬の音は冷えて凝縮され、乾燥した空気を切り裂いて進み、夏の音は上気して湿った空気を伝わって広がる。どちらも日本の風土に呼応して響きます。 能管の音を一度も聴いたことがない若い人がコンサートに来て、「自分が日本人だと思った」とか「知らないはずの音なのに懐かしかった」と感想を残されることがしばしばあります。 日本の風土に吹く風のなかに始めから存在している響きを、私が息として取り入れ、能管を通って人の耳に伝わる。それが聴く人の意識に上ってくるのだと思うことがあります。能管の稽古を始めた当初、私が強く意識させられたのは、日本の風土のなかで森羅万象と共に私たちは生かされている、そのことに気付かせる響きを能管は持っている、という感覚でした。 その能管の響きを、これまで触れたことのない人へ届けたい、その力や魅力に気づいてもらいたい。音楽に感動すること以上に、生かされて今あるという恵みやさまざまな祈りを、共感することができればいいなと思っています。 |

| ありがとうございました。

|

| (取材:2015年4月 関西ウーマン編集部) |

■関西ウーマンインタビュー(アーティスト) 記事一覧

-

「誰かに必要とされるかではなく、自分がやりたいかどうか」劇団に入団して24年。実力派女優の中田彩葉さん

-

「生きることと、音は直結する」生活と音楽のギャップに悩み、自分にできる音楽を表現する友加里さん

-

「人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい」演劇を通して自分の表現を見つめ続ける亜紀さん

-

「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」新しいお箏の世界を創る小森さん

-

「誰しもの中にいる小さな子どもが喜ぶ歌」を作り歌い続けることが自分の音楽というユカさん

-

「自分の心に100%の嘘は絶対につけない」音楽一家に生まれながらも、自分の音楽を見つけた黒田さん

-

「過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く」薩摩琵琶に魅了され天職となった荻山 泊水さん

-

「なんとなく」ではなく「好き」と確信できることを 北欧の伝承音楽の演奏活動に取り組む上原さん

-

「フルートは人との出会いをくれる魔法のスティック」幅広いジャンルの音楽を演奏するフルート奏者の大塚さん

-

「歌うように、二胡を演奏する」喉を壊し、声楽家の道を断念するも、二胡奏者の道を選んだ一圓 さん。

-

「魂が響けば、身体は動いてくれる」障がい者にしかできない表現を追究する金滿里さん

-

「続けていれば新展開」音大卒業後、自分らしいスタイルを探して「ひとりおもちゃ楽団」に辿りついたアキさん

-

「自分の殻を破って、自分を解放する」ドラムや音楽を通して、「楽しい自分」を表現することを伝える藤谷さん

-

「誰もがその人自身のダンスを持っている」喜怒哀楽さまざまなダンスで対話を表現する高野さん

-

「自分の気持ちに素直に」出産を機に断念したジャズシンガーの道。子育てしながら再開の道をみつけた臼井さん。

-

「好き嫌いという次元のものではない」迷い悩んだ時期を経て、琵琶奏者として生きることが運命と決めた川村さん

-

手話から創作する「観る音楽」を身体で表現する「サインアーティスト」の三田さん。

-

「これが弾きたいと思ったら、とことんその世界をつきつめる」マリンバと民族音楽に惹かれ演奏家になった山本さん

-

「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」教職から邦楽界へ。箏・三絃で京地唄を伝承する戸波さん

-

古典は実生活に役立つものでは無い。でも心は確実に豊かになります。源氏物語の語り部として活動する六嶋さん

-

「能管の響きが持つ力を伝えたい」一生を貫くものを探そうと能管に出会った野中さん。ご縁を繋げながら海外でも活躍中

-

「踊れなくなるまでずっと踊りたい」日本人というコンプレックスを超えてブラジルのエネルギーを伝えるみちるさん

-

「私なんて・・・と言わずに済む力を身につけないとプロじゃない」大学院で舞踊の博士号を目指す礼奈さん

-

「踊りたくなるような気分で帰っていただける、そんな舞台人になりたい」バレリーナ&指導者として活躍する有可さん

-

「「こうするもの」を超えて楽しむ」ことをNYで学んだ、パフォーミングアーティストとして活躍するちさとさん。

-

「いつも感受性を豊かにもち、ロマンチストでありたい」フルートに魅せられ数々のコンクールで入賞、現在はアンサンブルが楽しいと話す麻里子さん。

-

「"おおきに"という言葉を広げていきたい」元芸妓&JAZZシンガーの真箏さん。病気を克服し人の幸せを想い活躍中

-

「舞台は世界!」初主演映画がカンヌで絶賛を浴び、女優として活躍。京都でロングラン公演中の『ギア』ドール役として出演中の祐香さん

-

「教えることも歌うことも表現は同じ」シンガーとして数多くのステージに立ち、ボーカル講師でもある西潟さん

-

「クラシックをより身近に」自らの言葉で語りかけるコンサートが評判。国内外で活躍する美人チェリスト。