HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(起業家)

■関西ウーマンインタビュー(起業家)

![]() 下田 ひとみさん(株式会社あたらすファミリー 代表取締役社長)

下田 ひとみさん(株式会社あたらすファミリー 代表取締役社長) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(起業家)

下田 ひとみさん(株式会社あたらすファミリー 代表取締役社長)

私が歩いた道が、道になる

下田 ひとみさん

株式会社あたらすファミリー 代表取締役社長

株式会社あたらすファミリー 代表取締役社長

「勤務時間中のため、子どもの習いごとの送迎をお願いしたい」「離れて暮らす親の話し相手になってほしい」といった日常の困りごとを解決したり希望を叶えたりして、子育てや介護中の家族を支える株式会社あたらすファミリー。代表取締役社長の下田ひとみさんが起業した会社です。

ご自身の経験と実感が結びつき、「こんなことが必要ではないか」と思い立った時に即行動に移し、半年で起業。現在もなお、「思い立ったら即行動」という情熱と行動力を持って、さまざまな事業やプロジェクトを展開されています。

一方で「計画を十分に練らずに実行してしまうことが多い」「1回実施してみての反省点が多く、続けていく難しさを毎回痛感」と話す下田さん。しかし、一度始めた事業やプロジェクトは継続されています。「続けていく難しさ」をどのように乗り越えて、今があるのでしょうか?

ご自身の経験と実感が結びつき、「こんなことが必要ではないか」と思い立った時に即行動に移し、半年で起業。現在もなお、「思い立ったら即行動」という情熱と行動力を持って、さまざまな事業やプロジェクトを展開されています。

一方で「計画を十分に練らずに実行してしまうことが多い」「1回実施してみての反省点が多く、続けていく難しさを毎回痛感」と話す下田さん。しかし、一度始めた事業やプロジェクトは継続されています。「続けていく難しさ」をどのように乗り越えて、今があるのでしょうか?

思い立ったら即行動

そもそも福祉のお仕事を始めるきっかけは何だったのですか?

母が看護師だったので、その姿を見ていた影響もあったのかなと思うんですが、もともと誰かの相談にのったり話を聞いたりすることが好きでした。

中学・高校時代には、友だちから相談を受けることが多く、「こうしてみたらいいんじゃないかな」とアドバイスをしたり、解決する方法を一緒に考えたりしていました。将来を考えた時、誰かの相談にのる仕事ができたらいいな、それは臨床心理士かなと思っていたんです。

ぼんやりとながらも臨床心理士をめざして大学に進学したものの、いざ就職を意識し始めると、資格取得など学力的な面から自分にはハードルが高いなと思い直しまして。

そもそもの出発点は「誰かの相談にのりたい。解決に向けて、協力できたら」と思ったことですから、営業職もそういう仕事ではないかなと思ったんです。

ただ、自分が営業したものが誰にどんなふうに使われているのかが見えないのは嫌ですし、責任を持って提案できるものがいいなと思っていたところ、車いすや介護用ベッドといった福祉用具を扱う福祉用具専門相談員の募集を見つけました。

それが、高齢者の生活支援に携わるきっかけです。

「歩きたい」という願いを叶えるために歩行器を提案したり、退院後に自宅で暮らせるように介護用ベッドを搬入したりする中で、その方の生活がより豊かになっていくことを目の当たりにしました。

終末期の方の症状に合わせて床ずれ予防用マットを変更しながら、人生の最期のステージに関わったこともあります。

そんな日々の中で、もっとお一人おひとりと深く関わることができたらとの想いが募り、ケアマネジャーになりました。

ケアマネジャーは、困りごとをうかがって、いろんな情報を提供したり、必要なことを調整したりして解決に導いていく仕事なので、私がもともとしたかったことができているんだなと思っていたんです。

中学・高校時代には、友だちから相談を受けることが多く、「こうしてみたらいいんじゃないかな」とアドバイスをしたり、解決する方法を一緒に考えたりしていました。将来を考えた時、誰かの相談にのる仕事ができたらいいな、それは臨床心理士かなと思っていたんです。

ぼんやりとながらも臨床心理士をめざして大学に進学したものの、いざ就職を意識し始めると、資格取得など学力的な面から自分にはハードルが高いなと思い直しまして。

そもそもの出発点は「誰かの相談にのりたい。解決に向けて、協力できたら」と思ったことですから、営業職もそういう仕事ではないかなと思ったんです。

ただ、自分が営業したものが誰にどんなふうに使われているのかが見えないのは嫌ですし、責任を持って提案できるものがいいなと思っていたところ、車いすや介護用ベッドといった福祉用具を扱う福祉用具専門相談員の募集を見つけました。

それが、高齢者の生活支援に携わるきっかけです。

「歩きたい」という願いを叶えるために歩行器を提案したり、退院後に自宅で暮らせるように介護用ベッドを搬入したりする中で、その方の生活がより豊かになっていくことを目の当たりにしました。

終末期の方の症状に合わせて床ずれ予防用マットを変更しながら、人生の最期のステージに関わったこともあります。

そんな日々の中で、もっとお一人おひとりと深く関わることができたらとの想いが募り、ケアマネジャーになりました。

ケアマネジャーは、困りごとをうかがって、いろんな情報を提供したり、必要なことを調整したりして解決に導いていく仕事なので、私がもともとしたかったことができているんだなと思っていたんです。

大学卒業後から長年、高齢者の生活支援に携わってこられた後、子育て支援も掲げて起業されました。そこには、どんな想いやきっかけがあったのですか?

結婚・出産を経験し、大阪市内から夫の実家がある豊中市に引っ越しました。以降は、市の福祉事務所で非常勤職員として働いていたんです。

起業を思い立ったタイミングは、3年後の契約更新を見据えて、今後どんなふうに仕事をしていきたいかを考えていた時のこと。

私自身が子育てをしながら働く中で課題だなと思ったことと、ケアマネジャーとして仕事をしてきた中で感じていたことがつながったのが、きっかけでした。

起業を思い立ったタイミングは、3年後の契約更新を見据えて、今後どんなふうに仕事をしていきたいかを考えていた時のこと。

私自身が子育てをしながら働く中で課題だなと思ったことと、ケアマネジャーとして仕事をしてきた中で感じていたことがつながったのが、きっかけでした。

ご自身の子育てをしながら働く経験と、ケアマネジャー時代の実感が、どうつながったのですか?

当時、2歳と6歳児の子育て中でした。

「仕事中に子どもの急病で保育所に迎えに行かなければならなくなったら」「子どもが小学生になって習いごとをした場合、その送り迎えは?」など、子育てをしながら働く上で、さまざまな課題があることに気づきました。

私の場合は夫の母が近所に暮らしているので助けてもらうことができます。でも、身近に頼れる親族がいない子育て中のママはどうしているんだろうと、ふと気になったんです。

私の実家は沖縄県宮古島と遠く離れているので、もしかしたら自分もその立場になっていたかもしれず、他人事には思えませんでした。

子育て支援も、高齢者の生活支援も、既存の制度だけでは十分ではありませんし、人手が足りないというのは同じなんだなと思ったんです。

ケアマネジャーとして高齢者の生活支援に携わっていた時も、ご家族が望むサポートの中には「離れて暮らす自分たちの代わりに話し相手になってほしい」など介護保険適用外だけれど、必要とされているサポートがあると感じていました。

また、ご本人だけではなく、日々介護しているご家族へのケアやサポートも必要なんじゃないかとも。

制度からこぼれ落ちる必要なサポートがあって、その部分を誰かに担ってもらえれば、もっと安心して暮らせるのではないかなと思いました。

ただでさえ、介護や保育の現場は人手不足ですから、なかなか難しいところがあるのだとも思います。一方で、フルタイムや定期的に働くのは難しいけれど、「1時間など少しだけ」「空いた時だけ」働きたいという人もいるのではないかなとの心当たりもありました。

私も子育てをしながら「この少し空いた時間にできる仕事があったらいいのに」と思い、「1時間 仕事」とウェブ検索したことがあったので、子どもの成長とともにできる隙間時間に働きたい、働くことで社会とつながりたいと思っている人もいるのではないかなと感じていたんです。

それがボランティアではなく、仕事として成り立てば、自分の空いている時間で誰かを手助けすることが仕事になり、柔軟な働き方を実現することにもつながるのではないかなとも。

「必要な時だけ、手助けしてほしい」という人と、「空いている時間だけ、働きたい」という人をつなげることができれば、双方が必要としていることを補えるのではないか。そのつなぎ手として、ケアマネジャーの経験を活かせるのではないか。

そう思い至ると、居ても立ってもいられず、商工会議所に駆け込んでいたんです(笑)。

「仕事中に子どもの急病で保育所に迎えに行かなければならなくなったら」「子どもが小学生になって習いごとをした場合、その送り迎えは?」など、子育てをしながら働く上で、さまざまな課題があることに気づきました。

私の場合は夫の母が近所に暮らしているので助けてもらうことができます。でも、身近に頼れる親族がいない子育て中のママはどうしているんだろうと、ふと気になったんです。

私の実家は沖縄県宮古島と遠く離れているので、もしかしたら自分もその立場になっていたかもしれず、他人事には思えませんでした。

子育て支援も、高齢者の生活支援も、既存の制度だけでは十分ではありませんし、人手が足りないというのは同じなんだなと思ったんです。

ケアマネジャーとして高齢者の生活支援に携わっていた時も、ご家族が望むサポートの中には「離れて暮らす自分たちの代わりに話し相手になってほしい」など介護保険適用外だけれど、必要とされているサポートがあると感じていました。

また、ご本人だけではなく、日々介護しているご家族へのケアやサポートも必要なんじゃないかとも。

制度からこぼれ落ちる必要なサポートがあって、その部分を誰かに担ってもらえれば、もっと安心して暮らせるのではないかなと思いました。

ただでさえ、介護や保育の現場は人手不足ですから、なかなか難しいところがあるのだとも思います。一方で、フルタイムや定期的に働くのは難しいけれど、「1時間など少しだけ」「空いた時だけ」働きたいという人もいるのではないかなとの心当たりもありました。

私も子育てをしながら「この少し空いた時間にできる仕事があったらいいのに」と思い、「1時間 仕事」とウェブ検索したことがあったので、子どもの成長とともにできる隙間時間に働きたい、働くことで社会とつながりたいと思っている人もいるのではないかなと感じていたんです。

それがボランティアではなく、仕事として成り立てば、自分の空いている時間で誰かを手助けすることが仕事になり、柔軟な働き方を実現することにもつながるのではないかなとも。

「必要な時だけ、手助けしてほしい」という人と、「空いている時間だけ、働きたい」という人をつなげることができれば、双方が必要としていることを補えるのではないか。そのつなぎ手として、ケアマネジャーの経験を活かせるのではないか。

そう思い至ると、居ても立ってもいられず、商工会議所に駆け込んでいたんです(笑)。

即行動されたのですね!

想いやアイデアはあったものの、具体的なビジネスプランや資金はなく、「起業を考えているんですけど、どうしたらいいですか?」と商工会議所で相談するところからのスタートでした。

その後まもなく、起業家支援に取り組む「とよなか起業・チャレンジセンター」も訪問。センター内にある創業のためのレンタルスペースを借りることに決めて、起業に向けて動き出したんです。

商工会議所に駆け込んで半年後には「株式会社あたらすファミリー」を創業。

まずは自分にできることからと、ケアマネジャーとして独立して事務所を構えるイメージで、ケアプランセンター事業から始めて、次に保育士経験のある夫の母の協力を得て、一時保育事業も展開するようになりました。

その後は、私や夫の母のつながりのある人たちに声をかけたり、ハローワークに求人を出したりしているうち、ケアマネジャーや介護福祉士、保育士、幼稚園教諭、ホームヘルパー、家事・子育て経験者といった資格や経験のあるスタッフが増えていきました。

スタッフそれぞれの得意も活かしながら、豊中市の蛍池という地域で事業を展開しています。

その後まもなく、起業家支援に取り組む「とよなか起業・チャレンジセンター」も訪問。センター内にある創業のためのレンタルスペースを借りることに決めて、起業に向けて動き出したんです。

商工会議所に駆け込んで半年後には「株式会社あたらすファミリー」を創業。

まずは自分にできることからと、ケアマネジャーとして独立して事務所を構えるイメージで、ケアプランセンター事業から始めて、次に保育士経験のある夫の母の協力を得て、一時保育事業も展開するようになりました。

その後は、私や夫の母のつながりのある人たちに声をかけたり、ハローワークに求人を出したりしているうち、ケアマネジャーや介護福祉士、保育士、幼稚園教諭、ホームヘルパー、家事・子育て経験者といった資格や経験のあるスタッフが増えていきました。

スタッフそれぞれの得意も活かしながら、豊中市の蛍池という地域で事業を展開しています。

練り直したり、変更を加えたりしながら

創業されて6年が経つとのこと。これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?

ご依頼くださる方々の困りごとを解決することは、私一人だけでも、弊社一社だけでもできることではありません。

その困りごとを解決するための引き出しをどのくらい持っているかが重要だと思っているので、さまざまなところに問い合わせたり相談したりしてつながっていって、地域の中で「これは、あの人に聞いたらよさそう」「このことなら、あそこ」という引き出しを、どんどん増やしてきました。

そうしていると、介護や保育など業界を問わず、地域の中でさまざまなつながりができていったんです。

こうしてできた地域でのつながりを大切に、子育て中の方々や高齢の方々をはじめ、地域の人たちが楽しく暮らせるようなまちづくりに貢献できたらいいなと、地域貢献プロジェクトにも取り組むようになりました。

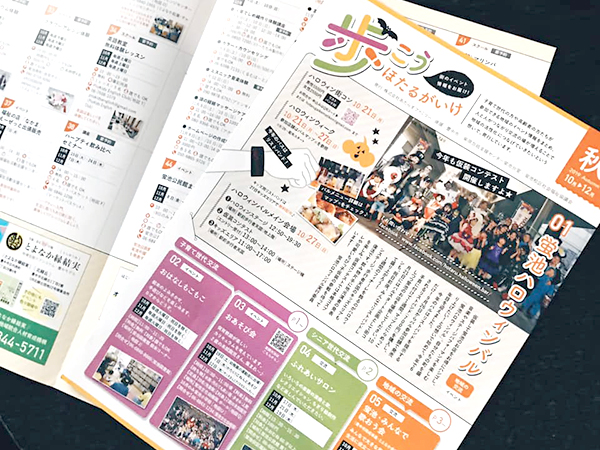

2016年から、地域でつながった人たちが集まる機会をつくりたいと、地域食堂「あたDECO食堂」を月1回開催。2017年から、子育て中の方々や高齢の方々が参加できる地域のイベント情報を集めて紹介する情報紙「歩こうほたるがいけ」を毎月もしくは隔月で発行。

そんなふうに、軸となる子育てや介護中の家族を支援する事業のほかに、「こんなことをしたら、いいんちゃう!」と思い立ったことを実現していっています。

社内には、私が「なんか思いついた!」と言ったら、スタッフが「次は何ですか?」と集まってくれて、実現に向けて後押ししてくれる雰囲気ができています。ですが、思い立ったら即行動してしまうので、計画を十分に練らずに実行してしまうことが多いんです。

「これくらいの費用がかかるので、こう集めようと思うけど、スピード感も必要だから先にスタートしよう」「そういえば、チラシの配布先・配布方法を考えていなかった」「この経費を含めていなかった」など、1回実施してみての反省点が多く、続けていく難しさを毎回痛感します。

その困りごとを解決するための引き出しをどのくらい持っているかが重要だと思っているので、さまざまなところに問い合わせたり相談したりしてつながっていって、地域の中で「これは、あの人に聞いたらよさそう」「このことなら、あそこ」という引き出しを、どんどん増やしてきました。

そうしていると、介護や保育など業界を問わず、地域の中でさまざまなつながりができていったんです。

こうしてできた地域でのつながりを大切に、子育て中の方々や高齢の方々をはじめ、地域の人たちが楽しく暮らせるようなまちづくりに貢献できたらいいなと、地域貢献プロジェクトにも取り組むようになりました。

2016年から、地域でつながった人たちが集まる機会をつくりたいと、地域食堂「あたDECO食堂」を月1回開催。2017年から、子育て中の方々や高齢の方々が参加できる地域のイベント情報を集めて紹介する情報紙「歩こうほたるがいけ」を毎月もしくは隔月で発行。

そんなふうに、軸となる子育てや介護中の家族を支援する事業のほかに、「こんなことをしたら、いいんちゃう!」と思い立ったことを実現していっています。

社内には、私が「なんか思いついた!」と言ったら、スタッフが「次は何ですか?」と集まってくれて、実現に向けて後押ししてくれる雰囲気ができています。ですが、思い立ったら即行動してしまうので、計画を十分に練らずに実行してしまうことが多いんです。

「これくらいの費用がかかるので、こう集めようと思うけど、スピード感も必要だから先にスタートしよう」「そういえば、チラシの配布先・配布方法を考えていなかった」「この経費を含めていなかった」など、1回実施してみての反省点が多く、続けていく難しさを毎回痛感します。

「続けていく難しさ」を毎回痛感されながらも、思い立たれたことを実現し続けておられますし、一度始めた事業やプロジェクトは継続されておられます。「続けていく難しさ」をどのように乗り越えてこられたのですか?

1回実施した後に、誰のために、何のためにするのかというところに立ち返り、企画を練り直して、また1回、また1回と改善を積み重ねながら実施してきました。

たとえば、「あたDECO食堂」の場合は、食材の仕入れ、メニュー、調理、販売数など、考えることがたくさんあります。それらについて考えてから実施するものの、思った以上に時間や費用がかかるなど、企画を十分に練れていなかったことに起因する反省点が出てきます。

そこから「メニューづくりに困った」「代金を頂戴して提供するメニューだから、家庭で出しているものではなく、きっちりしたもののほうがいい」といった具体的な改善点を挙げていき、「地域で料理教室を主宰する方にメニューの監修を依頼」など、できることから一つひとつ、改善していきました。

昨年も、会合で知り合ったNPOの支援を受けて、食堂の運営マニュアルをつくっていただきました。現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休止していますが、再開したらそのマニュアルを活かして開催したいと考えています。

そんなふうに、初めて実施してから何年経とうとも、継続していくためにできることを積み重ねているんです。

たとえば、「あたDECO食堂」の場合は、食材の仕入れ、メニュー、調理、販売数など、考えることがたくさんあります。それらについて考えてから実施するものの、思った以上に時間や費用がかかるなど、企画を十分に練れていなかったことに起因する反省点が出てきます。

そこから「メニューづくりに困った」「代金を頂戴して提供するメニューだから、家庭で出しているものではなく、きっちりしたもののほうがいい」といった具体的な改善点を挙げていき、「地域で料理教室を主宰する方にメニューの監修を依頼」など、できることから一つひとつ、改善していきました。

昨年も、会合で知り合ったNPOの支援を受けて、食堂の運営マニュアルをつくっていただきました。現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休止していますが、再開したらそのマニュアルを活かして開催したいと考えています。

そんなふうに、初めて実施してから何年経とうとも、継続していくためにできることを積み重ねているんです。

下田さんが「こんなことをしたら、いいんちゃう!」と思い立ったことをされているとのことですが、継続のための試行錯誤をうかがうと、ひらめきみたいなふわっとしたものではなく、思い立った時点から強い信念があるのだと感じます。

日々の中で「こんな困りごとや壁があるな」と感じていることに対して、「これが大事じゃないかな」「こんなことが必要じゃないかな」と考え続けていることがあり、それらを解決に導く方法やアイデアを思いついたり、キーとなる人と出会ったりした瞬間に、「やりたい!やろう!」と外に出てくるのだと思うんです。

だから、思い立った時には、使命感みたいなものと、「これは必要なんだ」という自信があるので、なんとか継続させていく方法を考えます。

口では「なんとかなる」と楽観的に言いながらも、気持ちではもう「私がなんとかする」「私が歩いた道が、道になる!」というくらいの勢いなんです(笑)。

そんなふうに継続させる道を模索し続けますが、もう必要なくなったと思うものは、すぐにやめます。「やめる」と言いますか、目的のためにそれを実現する手段を変えると言うほうが近いかもしれません。

だから、思い立った時には、使命感みたいなものと、「これは必要なんだ」という自信があるので、なんとか継続させていく方法を考えます。

口では「なんとかなる」と楽観的に言いながらも、気持ちではもう「私がなんとかする」「私が歩いた道が、道になる!」というくらいの勢いなんです(笑)。

そんなふうに継続させる道を模索し続けますが、もう必要なくなったと思うものは、すぐにやめます。「やめる」と言いますか、目的のためにそれを実現する手段を変えると言うほうが近いかもしれません。

「目的のためにそれを実現する手段を変える」とは?

たとえば、創業まもなくから実施してきた一時保育事業は、昨年度で終了しました。その理由は、地域の中で保育サービスが充実してきたので、弊社としての役割はもう終了したと判断したためです。

一時保育事業を実施することが目的でしていたわけではなく、子育て支援の一つの手段として、当時は必要だと考えていたから実施していました。

時代とともに必要なものや力を入れるべきところは変わっていくので、「家族支援」という大きな目的はぶらさずに、実現する手段はシフトチェンジしていくというイメージです。

最近の出来事でいえば、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、地域で開催されていたイベントが中止になったので、緊急事態宣言中は情報紙「歩こうほたるがいけ」を休刊していました。

その間は、発行を通してつながってきた人たちがいるので、そのつながりを活かして、医療・介護・保育の現場の方々に感謝を届けるとともに、地域全体が元気を取り戻せるようなことがしたいと、「結プロジェクト」として活動。

飲食店や美容サロンなどのお店から参加を募り、応援メッセージやメニューを用意してもらい、「歩こうほたるがいけ」を臨時号として発行して紹介するほか、参加店舗で使用できるチケットを発行して、医療・介護・保育の現場の方々には特別価格で提供しました。

また、地域食堂「あたDECO食堂」も開催できなくなりましたが、対面で一言二言でも会話を交わせる場は続けたいと、宮古島の物産を扱う「あたDECOマルシェ」としてリニューアルしました。

なぜ宮古島の物産なのかというと、新型コロナウイルス感染症の影響で、私の故郷である宮古島も観光の打撃を受けていると聞いたからです。

宮古島と蛍池をつないで楽しいことができたらいいな。気軽に旅行に出かけられない今、宮古島の物産品を販売することで、蛍池にいながら少し旅行気分を味わってもらえるのではないかな。宮古島と蛍池の双方にとって「よし!」と思い、企画しました。

その時代や状況に応じて、実現する手段を柔軟に変えていくことが大切かなと思っています。

一時保育事業を実施することが目的でしていたわけではなく、子育て支援の一つの手段として、当時は必要だと考えていたから実施していました。

時代とともに必要なものや力を入れるべきところは変わっていくので、「家族支援」という大きな目的はぶらさずに、実現する手段はシフトチェンジしていくというイメージです。

最近の出来事でいえば、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、地域で開催されていたイベントが中止になったので、緊急事態宣言中は情報紙「歩こうほたるがいけ」を休刊していました。

その間は、発行を通してつながってきた人たちがいるので、そのつながりを活かして、医療・介護・保育の現場の方々に感謝を届けるとともに、地域全体が元気を取り戻せるようなことがしたいと、「結プロジェクト」として活動。

飲食店や美容サロンなどのお店から参加を募り、応援メッセージやメニューを用意してもらい、「歩こうほたるがいけ」を臨時号として発行して紹介するほか、参加店舗で使用できるチケットを発行して、医療・介護・保育の現場の方々には特別価格で提供しました。

また、地域食堂「あたDECO食堂」も開催できなくなりましたが、対面で一言二言でも会話を交わせる場は続けたいと、宮古島の物産を扱う「あたDECOマルシェ」としてリニューアルしました。

なぜ宮古島の物産なのかというと、新型コロナウイルス感染症の影響で、私の故郷である宮古島も観光の打撃を受けていると聞いたからです。

宮古島と蛍池をつないで楽しいことができたらいいな。気軽に旅行に出かけられない今、宮古島の物産品を販売することで、蛍池にいながら少し旅行気分を味わってもらえるのではないかな。宮古島と蛍池の双方にとって「よし!」と思い、企画しました。

その時代や状況に応じて、実現する手段を柔軟に変えていくことが大切かなと思っています。

目的を見失わず、一歩、また一歩

地域のさまざまな人たちを巻き込みながら、事業やプロジェクトを実施されています。そのあたりの大変さやご苦労はありましたか?

最初の頃は「こんなことを企画しました」と訪問して回っても、あやしまれることが多かったんです。

その場合は、ケアマネジャーという、みなさんに認識していただきやすいほうを前面に出して説明するほか、あとは地域の中で地道に活動していきながら、さまざまなかかわりやつながりをつくっていって、少しずつ「ケアマネジャーの下田さん」というところから認識してもらえるようになりました。

そうやってつながったところに協力をお願いしていて、今回の「結プロジェクト」も、地域の50ほどの店舗や団体、個人の方々にご協力いただきましたが、まったくつながりのない方々ではありません。

すでにつながりのあるところを一軒一軒たずねて、「協力するよ」とおっしゃってくださった方々から、また紹介でつながっていったんです。

「あたらすファミリーがするなら、今回も協力するわ」と言ってもらえる、そんなつながりが地域の中に増えてきた気がします。

その場合は、ケアマネジャーという、みなさんに認識していただきやすいほうを前面に出して説明するほか、あとは地域の中で地道に活動していきながら、さまざまなかかわりやつながりをつくっていって、少しずつ「ケアマネジャーの下田さん」というところから認識してもらえるようになりました。

そうやってつながったところに協力をお願いしていて、今回の「結プロジェクト」も、地域の50ほどの店舗や団体、個人の方々にご協力いただきましたが、まったくつながりのない方々ではありません。

すでにつながりのあるところを一軒一軒たずねて、「協力するよ」とおっしゃってくださった方々から、また紹介でつながっていったんです。

「あたらすファミリーがするなら、今回も協力するわ」と言ってもらえる、そんなつながりが地域の中に増えてきた気がします。

地域の中で、地道に取り組んでこられたからこそのことですね。「あたらすファミリーがするなら、今回も協力するわ」と言ってもらえるというのは、とてもいい関係性が築けているからだと思います。

協力を依頼する時などに大切にされていることはありますか?

協力を依頼する時などに大切にされていることはありますか?

相手のメリットになることを考えることと、それを優先することでしょうか。

たとえば、チラシを置いていただくにしても、「こちらのチラシを置かせてください」ではなく、「地域食堂を開催していて、地域の人たちへの情報発信を兼ねてチラシを設置しています。そこで置かせていただけるチラシはありますか?」と、先にいただきます。

その方が「そちらのチラシもあったら、置きますよ」とおっしゃってくださった時にしか、チラシを渡さないようにしているんです。

また、今回の「結プロジェクト」なら、「あたらすファミリーがこんなことをしています」と宣伝するのではなく、ご協力くださった参加店さんの宣伝をすることに力を注ぎます。

チケットを持った医療・介護・保育の現場の方々や地域の方々と、お店がつながってほしいですし、それによって参加店さんが「このプロジェクトに参加してよかった」と思ってもらえないと意味がないと思っているからです。

何の下心もないかと言えば、弊社もプロジェクトとして取り組んでいるので、こうなったら「よし!」というものは持っています。

それは、困りごとの相談が舞い込んだ時、「それはあたらすファミリーに相談してみるといいよ」と言ってもらえるようなことが1件でもあったら嬉しいなというものです。

少しずつ、少しずつ、「困りごとがあったら、あたらすファミリーへ」ということが認識されてきて今があるのかなと思っていますから。

今働いてくれているスタッフも、スタッフや地域のつながりの中での紹介からだったりしますし、情報紙「歩こうほたるがいけ」を自社でデザインも含めてつくっていることから、市立中学校の広報誌や地域のマップづくりなど地域のお仕事にも関わらせてもらえるようにもなってきました。

「このプロジェクトを実施することで、概算でこれくらいの利益が出る」みたいなところをスタートにしていないので、会社の経営者としては弱い部分なのかもしれません。

でも、根本となる想いは損得ではないところにないと、手段が目的とすり替わるなど、見失ってしまうものがあるのではないかなと思っています。

たとえば、チラシを置いていただくにしても、「こちらのチラシを置かせてください」ではなく、「地域食堂を開催していて、地域の人たちへの情報発信を兼ねてチラシを設置しています。そこで置かせていただけるチラシはありますか?」と、先にいただきます。

その方が「そちらのチラシもあったら、置きますよ」とおっしゃってくださった時にしか、チラシを渡さないようにしているんです。

また、今回の「結プロジェクト」なら、「あたらすファミリーがこんなことをしています」と宣伝するのではなく、ご協力くださった参加店さんの宣伝をすることに力を注ぎます。

チケットを持った医療・介護・保育の現場の方々や地域の方々と、お店がつながってほしいですし、それによって参加店さんが「このプロジェクトに参加してよかった」と思ってもらえないと意味がないと思っているからです。

何の下心もないかと言えば、弊社もプロジェクトとして取り組んでいるので、こうなったら「よし!」というものは持っています。

それは、困りごとの相談が舞い込んだ時、「それはあたらすファミリーに相談してみるといいよ」と言ってもらえるようなことが1件でもあったら嬉しいなというものです。

少しずつ、少しずつ、「困りごとがあったら、あたらすファミリーへ」ということが認識されてきて今があるのかなと思っていますから。

今働いてくれているスタッフも、スタッフや地域のつながりの中での紹介からだったりしますし、情報紙「歩こうほたるがいけ」を自社でデザインも含めてつくっていることから、市立中学校の広報誌や地域のマップづくりなど地域のお仕事にも関わらせてもらえるようにもなってきました。

「このプロジェクトを実施することで、概算でこれくらいの利益が出る」みたいなところをスタートにしていないので、会社の経営者としては弱い部分なのかもしれません。

でも、根本となる想いは損得ではないところにないと、手段が目的とすり替わるなど、見失ってしまうものがあるのではないかなと思っています。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?

困りごとは、今日の今日に発生するものだったりしますから、今日の今日応えたいと思っています。

「今日、困っているから、手助けしてほしい」という人と、「今日、空いているよ」という人を、小学校区というご近所レベルでマッチングできれば、子育て中の方も、高齢の方も、「何か困ったことがあっても、家族以外に頼れる人が身近にいる」と思え、もっと安心して暮らすことができるのではないかなと思うんです。

創業当初からめざしてきたことではありますが、一年、また一年と積み重ねてきた中で、少しずつ具現化し、よりよい方法が見つかり、また新しい局面を迎えた感じです。

具体的なことでは、これまでは事務局のスタッフが電話で調整してきたため、当日依頼に対応することが難しかったのですが、ウェブ上でマッチングできるシステムを開発してもらったので、そのシステムを導入します。

同時に、各地での依頼に応えていけるように、登録スタッフの募集をかけていこうとしているところです。

また、私の母と宮古島で「あんなゴハン」という出張お料理サービスを実施するようになってから、元気な高齢者にも「働く」という部分を担っていただければ、人手不足の解消の一助となるとともに、究極の介護予防につながるのではないかなと気づいたので、さまざまな年代の「働きたい」を実現していきたいとも考えています。

「困った」も「助けて」も「働きたい」も、自分の親や子どもに頼るように、「あたらすファミリー=宮古島の言葉で『かけがえのない』家族」を頼ってもらえる仕組みをつくっていきたいですね。

「今日、困っているから、手助けしてほしい」という人と、「今日、空いているよ」という人を、小学校区というご近所レベルでマッチングできれば、子育て中の方も、高齢の方も、「何か困ったことがあっても、家族以外に頼れる人が身近にいる」と思え、もっと安心して暮らすことができるのではないかなと思うんです。

創業当初からめざしてきたことではありますが、一年、また一年と積み重ねてきた中で、少しずつ具現化し、よりよい方法が見つかり、また新しい局面を迎えた感じです。

具体的なことでは、これまでは事務局のスタッフが電話で調整してきたため、当日依頼に対応することが難しかったのですが、ウェブ上でマッチングできるシステムを開発してもらったので、そのシステムを導入します。

同時に、各地での依頼に応えていけるように、登録スタッフの募集をかけていこうとしているところです。

また、私の母と宮古島で「あんなゴハン」という出張お料理サービスを実施するようになってから、元気な高齢者にも「働く」という部分を担っていただければ、人手不足の解消の一助となるとともに、究極の介護予防につながるのではないかなと気づいたので、さまざまな年代の「働きたい」を実現していきたいとも考えています。

「困った」も「助けて」も「働きたい」も、自分の親や子どもに頼るように、「あたらすファミリー=宮古島の言葉で『かけがえのない』家族」を頼ってもらえる仕組みをつくっていきたいですね。

下田 ひとみさん

2000年に大学を卒業してから、福祉用具専門相談員・住環境コーディネーターとして、高齢者の生活支援に携わる。2006年にケアマネジャーとなり、2011年までの5年間で、毎月約35人の高齢者の介護計画を作成。2011年から2014年まで豊中市の福祉事務所で介護扶助適正化業務立ち上げ事業に関わる。2014年に株式会社あたらすファミリーを創業。介護、子育て、地域、宮古島を掛け合わせた事業を展開している。

株式会社あたらすファミリー

HP: http://www.atafami.com/

FB: https://www.facebook.com/atafami/

(取材:2020年8月)

下田さんが「やりたい!やろう!」と思い立つ時は、その前までに、ご自身の経験や周囲で見聞きしたこと、世の中の流れなどから「こういうことが必要」という想いや考えが生まれていて、それを実現する手段を見つけたり手に入れたりした時とのこと。

実現して「もっと計画を練ってからにすればよかった」と思うことがあっても、その取り組みそのものは必要であるという自信があるから、実施してみた結果がどうであれ、その取り組み自体をやめることはなく、「次はこうしてみよう」「ああしてみたらどうか」と試行錯誤が始まり、進化させ続けてこられました。

現状を「よし!」とはせず、常に「誰のため、何のため」という根本の目的に立ち返り、それを実現する手段として何が最適か、その時の自分には何ができるかを考え続けて、アップデートされているからこそ、できることだと思います。

また、突発的に思いついたように思えたことでも、そうやって「思いついた!」と外に出てくるまでに、自分の中で蓄積されていたり自問自答したりしているものがあって、大切なものなのかもしれない。自分が「思いついた!」「してみたい!」と思ったことを、もっと大切にしてもいいのではないかな。

そんなことも、下田さんのお話をうかがって思いました。

HP: 『えんを描く』

実現して「もっと計画を練ってからにすればよかった」と思うことがあっても、その取り組みそのものは必要であるという自信があるから、実施してみた結果がどうであれ、その取り組み自体をやめることはなく、「次はこうしてみよう」「ああしてみたらどうか」と試行錯誤が始まり、進化させ続けてこられました。

現状を「よし!」とはせず、常に「誰のため、何のため」という根本の目的に立ち返り、それを実現する手段として何が最適か、その時の自分には何ができるかを考え続けて、アップデートされているからこそ、できることだと思います。

また、突発的に思いついたように思えたことでも、そうやって「思いついた!」と外に出てくるまでに、自分の中で蓄積されていたり自問自答したりしているものがあって、大切なものなのかもしれない。自分が「思いついた!」「してみたい!」と思ったことを、もっと大切にしてもいいのではないかな。

そんなことも、下田さんのお話をうかがって思いました。

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP: 『えんを描く』

■関西ウーマンインタビュー(起業家) 記事一覧

-

「たくさんの失敗の上に失敗しないレシピが生まれる」味付けアドバイザーとしておいしい家庭料理を広げる魚森さん

-

「幸せになれない仕組みがあるなら変えたらいい」地域貢献や福祉計画など多様な分野に関わるなかたにさん

-

「私が歩いた道が、道になる」思い立ったら即行動。地域社会のためにさまざまなプロジェクトを展開する下田さん。

-

「切り花から始まって行き着く先は森」ひらめきからスタートして30年。植物と共に歩む八田さん

-

「ヌード撮影は女性が生まれ変わるきっかけ」200人以上の女性の人生の転機にヌード撮影をしてきた中田さん

-

「手のひらにのる「ドイツ」を届けたい」ドイツの木工芸品やクリスマス雑貨の魅力を伝える藤井さん

-

「おせっかいが出発点だった」オフィス街のビルの屋上に作った「空庭」から六次産業サポートする山内さん

-

「かかりつけの写心屋さんでありたい」柳田さんと多賀さんのお二人で始めた家族写真専門のスタジオ

-

「やりたいことをやらないことが一番もったいない」子どもたちの真のやる気と情熱を育てる古賀さん

-

「今ここ、自分にできる精一杯のことをすれば無敵」さまざまなジャンルのイベントで出会いをつなぐ四方さん

-

「自分の想いの量が、仕事になっていく」10年のキャリアを持つ看護師から、「産後ケア」で起業された間宮さん

-

「素晴らしい庭には、人生をも変える力がある」独自の視点で日本庭園の魅力を伝える烏賀陽さん

-

「子どもは大人が焦らなくとも自らグングン伸びる」お受験講師から転身。幼児教室を営む上杉さん

-

「シェアハウスは暮らし方の提案を含めた事業」オリジナルでユニークなシェアハウスを運営する井上さん

-

「自己実現だけでなく、応援される人になってほしい」キャリアモチベーターとして女性起業家を支援する山田さん

-

「アートを体験が人々の視点を変えていく」地域密着型のアートプロジェクトを手掛ける柳本さん。

-

「とりあえずやってみろ精神。それが何よりも近道」韓国のデザイン雑貨に魅かれて起業した松田さん

-

「ひとつづつ乗越えていく。10年やるとなんとかなる」アルバイトから会社設立。学会の事務局業務を請け負う林さん

-

「こだわりのぶどうを作る主人の想いを伝えたい」農家に嫁ぎ、ご主人と共にぶどう畑とワイン作りに励む仲村さん

-

「外国人の目線で話す会話から今までにない発想が生まれる」アメリカ人のご主人と「カフェ英会話」を運営する瑞穂さん

-

「英語はチャンスを掴むツール。大事な時間を英語に取られるのはもったいない」こども塾を運営する岡田さん

-

「京都にほっこり癒されて欲しい」京都を舞台に1人1人に合った癒しの旅を案内する眞由美さん

-

関西出身で大学から東京で23年。お子さんが産まれて関西へ帰ることを機にコーチとして独立された小川さん

-

「茶葉を引き出すことはコーチングと同じ」京都造形芸術大学のラーニングカフェで学生たちに「紅茶の教室」をされている原野さん