HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(起業家)

■関西ウーマンインタビュー(起業家)

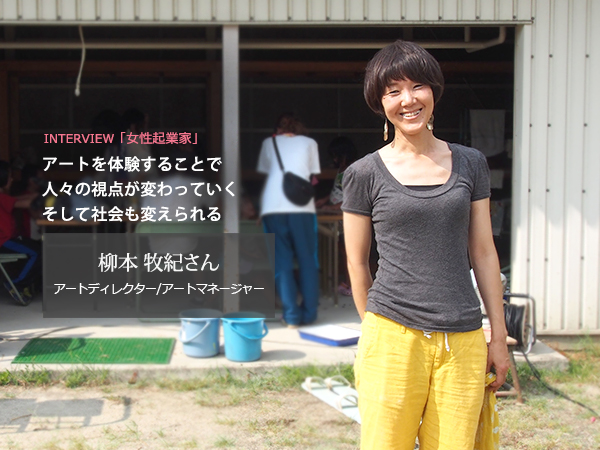

![]() 柳本 牧紀さん(アートディレクター/アートマネージャー)

柳本 牧紀さん(アートディレクター/アートマネージャー) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(起業家)

柳本 牧紀さん(アートディレクター/アートマネージャー)

| 柳本 牧紀さん (アートディレクター/アートマネージャー) 大学卒業後、財団法人大阪都市協会に就職。月刊誌『大阪人』の編集記者を6年経験する。第2子出産後に、文化事業部へ異動することになり、大阪市事業の現代芸術祭や新世界アーツパーク等におけるアートマネージメント業務に携わる。財団の解散に伴い、財団法人大阪城ホールにおいて、同職。財団の株式会社化に伴い、財団法人大阪市博物館協会にて大阪歴史博物館勤務となる。2012年8月退社。大阪府の事業『おおさかカンヴァス』でアートディレクターとして採用されたことをきっかけに、その後もフリーランスとして活躍。地域密着型のアートプロジェクトを手掛けている。 タチョナ・プロジェクト:http://touchonart.net/ ブレーカープロジェクト:http://breakerproject.net/ |

| 柳本さんはどんなお仕事をされているのですか? |

| アートマネージャーとして、アートイベントやワークショップなどにおいて、アーティストがスムーズに活動できるよう、周辺機関等と調整したり、予算を管理したり、広報活動をしたりなど、進行全般に携わっています。また、アートディレクターとして、企画段階から関わることも。その場合は企画書作成や制作スケジュール設計、進行管理なども担当します。 以前は月刊誌『大阪人』の編集記者をしていたのですが、異動によって今の仕事に。現在はフリーランスとして、『タチョナ・プロジェクト』と『ブレーカープロジェクト』を2本柱に、複数のアートプロジェクトに関わりながら仕事をしています。 |

| 現在、どんなアートプロジェクトに関わっていますか? |

『ブレーカープロジェクト』では、多彩なアーティストを招聘し、まちで暮らす人たちとともに、ワークショップや展覧会、イベントなどを開催しています。現在は、旧小学校を活用した創造活動拠点づくりに取り組んでいます。『タチョナ・プロジェクト』では、子どもを対象とした教育プログラムを主に行っていますが、昨年度から、親子ワークショッププログラム『オヤトコエノコ』に立ち上げから関わっています。 『ブレーカープロジェクト』では、多彩なアーティストを招聘し、まちで暮らす人たちとともに、ワークショップや展覧会、イベントなどを開催しています。現在は、旧小学校を活用した創造活動拠点づくりに取り組んでいます。『タチョナ・プロジェクト』では、子どもを対象とした教育プログラムを主に行っていますが、昨年度から、親子ワークショッププログラム『オヤトコエノコ』に立ち上げから関わっています。このプログラムは、私自身が子育てをしていて、親子ワークショップのあり方に疑問を持っていたところから始まりました。 小学生以上になると、子どもだけで参加できるワークショップがありますが、親はその内容や過程を知らないため、「よかったね」で終わってしまう。また、ものづくりをしても、その時はつくった充実感があっても、家に帰ってしばらく経つと“いらないもの”になってしまう。 そこで、親と子で一緒にワークショップに参加するけれど、作業と役割を別々に。つくった作品を通して、親子でコミュニケーションすることで、お互いを見つめ直す機会にしようと。そうすることで作品に付加価値がつくので、親子にとってかけがえのないものとなり、つくった作品もゴミにならないのではないかと。 |

| お仕事をされる中で、いつも心にある「想い」は何ですか? |

アートによって、人々の視点が変わっていくのを、まのあたりにしてきました。たとえば、以前関わったアートプロジェクトでは、あるアーティストが町を巡りながら、床のタイルがはがれているのを見て、「どれほどの人たちがここを通ったのか、想像するとおもしろい」などと発見していったんです。 アートによって、人々の視点が変わっていくのを、まのあたりにしてきました。たとえば、以前関わったアートプロジェクトでは、あるアーティストが町を巡りながら、床のタイルがはがれているのを見て、「どれほどの人たちがここを通ったのか、想像するとおもしろい」などと発見していったんです。すると、最初は「何がおもしろいのか分からない」という反応だった町の人たちが、だんだん「ええとこ見つけてん!あそこ好きやと思うで」と声をかけてきてくれるようになってきました。 それまでは“汚い”とか“朽ちていくもの”としか見えていなかったものが、誰かにとって価値のあるものとなったとき、その人の視点も変わっていくんです。 私自身、スーパーの袋を裂いて、織り機で布を織るというプログラムに関わった時、町中でゴミとなって飛んでいるスーパーの袋を見かけるたび、「もったいない!あれも素材になるのに」と思うようになっていました。 アートって、啓蒙的に「~~しなければならないから、こうなんだ」ではなくて、自然にそういうふうに見せることができるので、すごいなと思います。でも、アートは説明困難なので、なかなか理解されません。 |

| 「なかなか理解されない」とは? |

自分たちの生活に直結する切実なものでは無いので、余暇の楽しみというイメージが強いんです。なので、プロジェクトを実施するにあたり、町の人たちに協力のお願いに行くと、「あんたらがやっているようなことに、行政がお金を使っている余裕はないと思う」「どうせ自分の好きなことでお金儲けしてるんやろ」とストレートに言われることもしばしば。 地域に根ざしてプロジェクトを続けているうちに「なんか、おもろいことをやってる」「町を変えようとしているのかな」と受け入れられるようになりますが・・・。この業界の仕事は「好きでやっている」「ボランティア」というイメージが根強いんですね。 地域に根ざしてプロジェクトを続けているうちに「なんか、おもろいことをやってる」「町を変えようとしているのかな」と受け入れられるようになりますが・・・。この業界の仕事は「好きでやっている」「ボランティア」というイメージが根強いんですね。私はアートも社会や生活に密着した大切なことであると考えています。アートというものを体験することで、さまざまなことが多面的に見えてくるので、より多くの人にアート体験の機会を得ていただけたら・・・と。そのためにも、業界全体がきちんと金銭的にも成り立っていくような仕組みをつくっていきたいと考えています。 |

| 柳本さんにとって“アート”とは何ですか? |

自分とは違う人がいるということを受け入れられることかなと考えています。アートを通して視点を変えてみることで、「こう捉える人もいる」「ああ捉える人もいる」というのを体感できるので、「こういう人もいるんだ」と存在を受け入れられるようになるんじゃないかと思うんです。 自分とは違う人がいるということを受け入れられることかなと考えています。アートを通して視点を変えてみることで、「こう捉える人もいる」「ああ捉える人もいる」というのを体感できるので、「こういう人もいるんだ」と存在を受け入れられるようになるんじゃないかと思うんです。その人のことが嫌いでも、「こういう人もいる。いてもいいじゃない」と受け入れることができれば、相手に対する気持ちの持ちようや対応も変わってきます。 つまり、戦争やいじめ、ゴミ問題など、さまざまな問題の根底にある人の価値観や気持ちのありように影響を与えるものだと思うんです。そういうふうに他人の存在を受け入れられる人が増えていけば、10年・20年後の社会を変えられるのではないかと考えています。 |

| ありがとうございました。 |

| (取材:2015年7月) |

取材:小森利絵 取材:小森利絵ライター/HP:『えんを描く』 編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。 |

■関西ウーマンインタビュー(起業家) 記事一覧

-

「たくさんの失敗の上に失敗しないレシピが生まれる」味付けアドバイザーとしておいしい家庭料理を広げる魚森さん

-

「幸せになれない仕組みがあるなら変えたらいい」地域貢献や福祉計画など多様な分野に関わるなかたにさん

-

「私が歩いた道が、道になる」思い立ったら即行動。地域社会のためにさまざまなプロジェクトを展開する下田さん。

-

「切り花から始まって行き着く先は森」ひらめきからスタートして30年。植物と共に歩む八田さん

-

「ヌード撮影は女性が生まれ変わるきっかけ」200人以上の女性の人生の転機にヌード撮影をしてきた中田さん

-

「手のひらにのる「ドイツ」を届けたい」ドイツの木工芸品やクリスマス雑貨の魅力を伝える藤井さん

-

「おせっかいが出発点だった」オフィス街のビルの屋上に作った「空庭」から六次産業サポートする山内さん

-

「かかりつけの写心屋さんでありたい」柳田さんと多賀さんのお二人で始めた家族写真専門のスタジオ

-

「やりたいことをやらないことが一番もったいない」子どもたちの真のやる気と情熱を育てる古賀さん

-

「今ここ、自分にできる精一杯のことをすれば無敵」さまざまなジャンルのイベントで出会いをつなぐ四方さん

-

「自分の想いの量が、仕事になっていく」10年のキャリアを持つ看護師から、「産後ケア」で起業された間宮さん

-

「素晴らしい庭には、人生をも変える力がある」独自の視点で日本庭園の魅力を伝える烏賀陽さん

-

「子どもは大人が焦らなくとも自らグングン伸びる」お受験講師から転身。幼児教室を営む上杉さん

-

「シェアハウスは暮らし方の提案を含めた事業」オリジナルでユニークなシェアハウスを運営する井上さん

-

「自己実現だけでなく、応援される人になってほしい」キャリアモチベーターとして女性起業家を支援する山田さん

-

「アートを体験が人々の視点を変えていく」地域密着型のアートプロジェクトを手掛ける柳本さん。

-

「とりあえずやってみろ精神。それが何よりも近道」韓国のデザイン雑貨に魅かれて起業した松田さん

-

「ひとつづつ乗越えていく。10年やるとなんとかなる」アルバイトから会社設立。学会の事務局業務を請け負う林さん

-

「こだわりのぶどうを作る主人の想いを伝えたい」農家に嫁ぎ、ご主人と共にぶどう畑とワイン作りに励む仲村さん

-

「外国人の目線で話す会話から今までにない発想が生まれる」アメリカ人のご主人と「カフェ英会話」を運営する瑞穂さん

-

「英語はチャンスを掴むツール。大事な時間を英語に取られるのはもったいない」こども塾を運営する岡田さん

-

「京都にほっこり癒されて欲しい」京都を舞台に1人1人に合った癒しの旅を案内する眞由美さん

-

関西出身で大学から東京で23年。お子さんが産まれて関西へ帰ることを機にコーチとして独立された小川さん

-

「茶葉を引き出すことはコーチングと同じ」京都造形芸術大学のラーニングカフェで学生たちに「紅茶の教室」をされている原野さん