HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(起業家)

■関西ウーマンインタビュー(起業家)

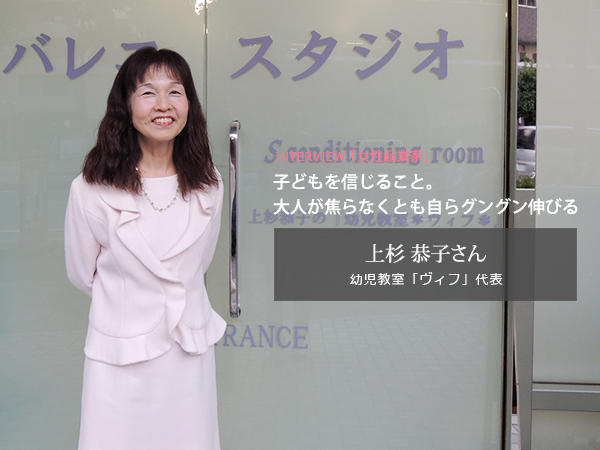

![]() 上杉 恭子さん(幼児教室「ヴィフ」代表)

上杉 恭子さん(幼児教室「ヴィフ」代表) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(起業家)

上杉 恭子さん(幼児教室「ヴィフ」代表)

| 上杉 恭子さん (幼児教室「ヴィフ」代表) 島根県立大学卒 保育園勤務を経て、進学学習塾が運営する幼児教室の指導講師を務め、チャイルドマインダ―養成講座の立ち上げにも関わる。その後、堺女子短期大学及び香ヶ丘リべルテ高等学校の非常勤講師を務める傍ら、2014年、長年の幼児教育の経験と知識を活かし、幼児教室「ヴィフ」を設立する。 上杉恭子の幼児教室「ヴィフ」 http://www.vif-u.com/ 〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-3-13 森ノ宮中央ビル1F |

| もともと保育士さんだったそうですね。 |

| 子どもの頃から歌ったり踊ったりすることが大好きで、NHK「おかあさんといっしょ」の「うたのお姉さん」みたいになりたくて、保育科コースのある大学に進学、卒業後は保育園の先生として働いていました。結婚退職後、しばらく自宅で子育てに専念していましたが、娘が小学校に上るのを機に、学習塾が運営する幼児教室の指導講師になりました。 当時「お受験」と呼ばれる小学校受験をする方が増えてきた頃で、特に大手学習塾が運営する幼児教室は人気だったんです。2社の大手学習塾が運営する幼児教室の講師を経て、1社ではその立ち上げにも関わり、企画やプログラムの作成なども行ってきました。 |

|

| 長年小学校受験の講師をされてきましたが、ご自身の幼児教室を開講されたのはなぜですか? |

| 大手学習塾が運営する幼児教室のほとんどがプリント学習中心でした。そうなると指導はマニュアル化され、「これはこうです」というパターン化されてしまいます。私はそのプリント学習がキライで、もっと具体物を使って体験させたいと思っていたんです。 例えば「水に沈むものは何でしょう」という問題でも、プリントに描かれた絵を暗記するだけじゃなくて、実際に水槽に物を入れて、何が沈んで何か沈まないかを見て欲しい。野菜の切り口にしても、実際に子どもたちが包丁で野菜を切ってみる。そうして、子どもたちが「ワーッ」と心が震撼することで覚えて欲しい。そういうことをやりたかったんですね。  ある幼児教室の立ち上げに関わった時も、そうした「体験プログラム」を作り、私自身も指導講師としてあたりましたが、その教室はとても人気だったんです。 ある幼児教室の立ち上げに関わった時も、そうした「体験プログラム」を作り、私自身も指導講師としてあたりましたが、その教室はとても人気だったんです。でも私の作ったプログラムは時間も経費もかかります。つまり経営的に無駄が多かったんでしょうね。やはりペーパーだと手っ取り早く、また新卒の先生でもすぐに指導ができますから、やがてプリント中心に戻っていってしまいました。 そうして私が目指すものと、会社の目指すものとの間にズレを感じ、「自分流の幼児教室をやってみたい」と思うようになりました。スピード主流で次々と新しいプログラムをこなすより、もっと子どもに考える「間」を大切にしたい。そんな「場」を作りたかったんです。 |

| あえてその「場」を作る。それはなぜ必要だと思われますか? |

| 今は情報社会ですから、自分で情報を取捨選択していかなければいけません。他人に言われるがまま動く人間ではなく、何でも自分で考えて、自分で責任を持って行動しなくてはいけない。それには「考える力」が必要なんです。 他人に言われるがままの人間は「素直」に見えて、世の中にうまく受け入れられるかもしれませんが、素直なだけじゃ生きていくのは難しい。「これは違うんじゃないか」とか、「もっとこうしたほうがいいんじゃないか」と考えることが、生きる知恵になると思います。  集団の中で、「右向け右」と言われてすぐにできる子、大人しくお話が聞ける子、約束を守れる子、それはもちろん「お受験」では大事なことですが、決められたプログラムの中で「約束は守りましょう。順番は守りましょう。分かった?」「はーい」というだけでは、本当に大事なことは分からないんです。 集団の中で、「右向け右」と言われてすぐにできる子、大人しくお話が聞ける子、約束を守れる子、それはもちろん「お受験」では大事なことですが、決められたプログラムの中で「約束は守りましょう。順番は守りましょう。分かった?」「はーい」というだけでは、本当に大事なことは分からないんです。子ども同士、遊びながらぶつかりあいながら、どうして約束を守らなければならないのか、約束を破ればどうなるのか、順番を守らなければ次はどうなるか。それを子どもたちが自分で気付くまで、じっくり時間をかけて見守る。それはただ遊ばせているだけに見えるかもしれませんが、子どもたちは小さいなりに自分で納得しながら学んでいるんです。 このスタジオは、体操教室のように鉄棒や跳び箱などの遊具がたくさんあるわけではありません。あるのは、広くて走り回ったり、大きな声を出してもいい「間」と時間と友達。その3つだけ。身体を自由に動かせる「自由遊び」ができるところです。でもただ「自由」ばっかりじゃダメなので、遊びの中で頭も反射神経も鍛えながら、コミュニケーションを楽しんでいます。 |

| 今のママたちに向けて、恭子さんの想うこととは? |

子育て中は、「これじゃいけない」とか、「もうちょっとこうなったらいいのに」とか、いろんな葛藤があったり、ストレスに感じたりすることもあると思います。でも子どもと一緒にいられる時期はあっと言う間。なので、子どもを丸ごと受け入れて欲しいですね。 子育て中は、「これじゃいけない」とか、「もうちょっとこうなったらいいのに」とか、いろんな葛藤があったり、ストレスに感じたりすることもあると思います。でも子どもと一緒にいられる時期はあっと言う間。なので、子どもを丸ごと受け入れて欲しいですね。世の中の行き急ぐ風潮の中でも じっくりゆっくり子供の成長を見守っていけば、子どもは大人が焦らなくとも、自らグングン伸びていってくれます。子どもを信じること。それにはまず自分自身を丸ごと受け入れることだと思います。 |

| ありがとうございました。 |

| (取材:2016年4月 関西ウーマン編集部)

|

■関西ウーマンインタビュー(起業家) 記事一覧

-

「たくさんの失敗の上に失敗しないレシピが生まれる」味付けアドバイザーとしておいしい家庭料理を広げる魚森さん

-

「幸せになれない仕組みがあるなら変えたらいい」地域貢献や福祉計画など多様な分野に関わるなかたにさん

-

「私が歩いた道が、道になる」思い立ったら即行動。地域社会のためにさまざまなプロジェクトを展開する下田さん。

-

「切り花から始まって行き着く先は森」ひらめきからスタートして30年。植物と共に歩む八田さん

-

「ヌード撮影は女性が生まれ変わるきっかけ」200人以上の女性の人生の転機にヌード撮影をしてきた中田さん

-

「手のひらにのる「ドイツ」を届けたい」ドイツの木工芸品やクリスマス雑貨の魅力を伝える藤井さん

-

「おせっかいが出発点だった」オフィス街のビルの屋上に作った「空庭」から六次産業サポートする山内さん

-

「かかりつけの写心屋さんでありたい」柳田さんと多賀さんのお二人で始めた家族写真専門のスタジオ

-

「やりたいことをやらないことが一番もったいない」子どもたちの真のやる気と情熱を育てる古賀さん

-

「今ここ、自分にできる精一杯のことをすれば無敵」さまざまなジャンルのイベントで出会いをつなぐ四方さん

-

「自分の想いの量が、仕事になっていく」10年のキャリアを持つ看護師から、「産後ケア」で起業された間宮さん

-

「素晴らしい庭には、人生をも変える力がある」独自の視点で日本庭園の魅力を伝える烏賀陽さん

-

「子どもは大人が焦らなくとも自らグングン伸びる」お受験講師から転身。幼児教室を営む上杉さん

-

「シェアハウスは暮らし方の提案を含めた事業」オリジナルでユニークなシェアハウスを運営する井上さん

-

「自己実現だけでなく、応援される人になってほしい」キャリアモチベーターとして女性起業家を支援する山田さん

-

「アートを体験が人々の視点を変えていく」地域密着型のアートプロジェクトを手掛ける柳本さん。

-

「とりあえずやってみろ精神。それが何よりも近道」韓国のデザイン雑貨に魅かれて起業した松田さん

-

「ひとつづつ乗越えていく。10年やるとなんとかなる」アルバイトから会社設立。学会の事務局業務を請け負う林さん

-

「こだわりのぶどうを作る主人の想いを伝えたい」農家に嫁ぎ、ご主人と共にぶどう畑とワイン作りに励む仲村さん

-

「外国人の目線で話す会話から今までにない発想が生まれる」アメリカ人のご主人と「カフェ英会話」を運営する瑞穂さん

-

「英語はチャンスを掴むツール。大事な時間を英語に取られるのはもったいない」こども塾を運営する岡田さん

-

「京都にほっこり癒されて欲しい」京都を舞台に1人1人に合った癒しの旅を案内する眞由美さん

-

関西出身で大学から東京で23年。お子さんが産まれて関西へ帰ることを機にコーチとして独立された小川さん

-

「茶葉を引き出すことはコーチングと同じ」京都造形芸術大学のラーニングカフェで学生たちに「紅茶の教室」をされている原野さん