HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

![]() 田上 奈菜さん(劇団四季ミュージカル『バケモノの子』大阪公演 舞台装置担当)

田上 奈菜さん(劇団四季ミュージカル『バケモノの子』大阪公演 舞台装置担当) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

田上 奈菜さん(劇団四季ミュージカル『バケモノの子』大阪公演 舞台装置担当)

見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく

田上 奈菜(たがみ なな)さん

劇団四季ミュージカル『バケモノの子』大阪公演

舞台装置担当

劇団四季ミュージカル『バケモノの子』大阪公演

舞台装置担当

総合芸術とも謳われる舞台には、表方だけではなく、多くの裏方の仕事があります。 その中でも、舞台の世界を創り上げる「舞台装置」という仕事にスポットを当てた今回の取材。

日本を代表する劇団のひとつ「劇団四季」で、舞台装置担当として多くの演目を担当してきた田上奈菜さんに、その仕事の実際や醍醐味、常に心がけている想いなどについてお話を伺いました。

2023年12月10日開幕の劇団四季ミュージカル『バケモノの子』大阪公演。 数年にわたる準備期間を経て、いよいよ開幕するまでの様子もお聞きしています。

日本を代表する劇団のひとつ「劇団四季」で、舞台装置担当として多くの演目を担当してきた田上奈菜さんに、その仕事の実際や醍醐味、常に心がけている想いなどについてお話を伺いました。

2023年12月10日開幕の劇団四季ミュージカル『バケモノの子』大阪公演。 数年にわたる準備期間を経て、いよいよ開幕するまでの様子もお聞きしています。

初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート

舞台装置とは、どういうお仕事ですか。

各劇場の公演計画が決まると、その劇場にどうやって舞台装置を搬入・設営・解体していくのかなどを計画するポジションです。通常、作品ごとにチーフ以下3名ほどのチームが組まれています。

舞台装置は、新作であれば一から作り上げていくのですが、過去に上演されていた作品であれば、舞台装置が「四季演劇資料センター」(長野県大町市)に保管されていますので、そこで、劣化や修繕すべき点がないか、装置の状態を確認します。

その後、「ここは加工しましょう」「ここはもうちょっと広げて絵を大きく見せましょう」「この幅に収めるために、こう加工しましょう」というプランを、平面図や断面図を書いて計画していくのです。

スケジュール立案を始め、予算管理や発注業務、さらには自分たち手で行う直し作業など、仕事内容は多岐にわたります。

舞台装置は、新作であれば一から作り上げていくのですが、過去に上演されていた作品であれば、舞台装置が「四季演劇資料センター」(長野県大町市)に保管されていますので、そこで、劣化や修繕すべき点がないか、装置の状態を確認します。

その後、「ここは加工しましょう」「ここはもうちょっと広げて絵を大きく見せましょう」「この幅に収めるために、こう加工しましょう」というプランを、平面図や断面図を書いて計画していくのです。

スケジュール立案を始め、予算管理や発注業務、さらには自分たち手で行う直し作業など、仕事内容は多岐にわたります。

まさに全体を俯瞰で把握していないと務まらない仕事ですね。

そうですね。入団後、3~4年間はチーフのもとで仕事のノウハウや舞台ならではの決まりを覚え、段階を踏みながらチーフとしてデビューしていきます。

舞台ならではの作法というのはどんなことですか。

例えば「舞台の正面側の前端(舞台端)を踏んではいけない」などでしょうか。日常生活で考えてみると、敷居や畳のへりを踏まない、というマナーの一種のようなものです。

舞台の前端・框(かまち)は、その劇場の顔として綺麗な材が使用されていたりします。四季の上演作品だと演目に合わせて装飾された状態になっています。その縁を踏んで壊してしまわないよう、古くから続く舞台芸術ならではの決まりとして今でも根付いていますね。

他にも、見切れを極力避けるということ。上演中に客席から舞台袖中が見えないようにするため、舞台装置の位置や舞台転換などを舞台監督部と相談しながら、平面図へ落とし込んでいます。

最初は「こんなにも綿密に計画するのか」と驚きました。「この位置にこの幕を張る」など、設計段階からすでに客席からの見え方を考えて作っていくのです。

舞台の前端・框(かまち)は、その劇場の顔として綺麗な材が使用されていたりします。四季の上演作品だと演目に合わせて装飾された状態になっています。その縁を踏んで壊してしまわないよう、古くから続く舞台芸術ならではの決まりとして今でも根付いていますね。

他にも、見切れを極力避けるということ。上演中に客席から舞台袖中が見えないようにするため、舞台装置の位置や舞台転換などを舞台監督部と相談しながら、平面図へ落とし込んでいます。

最初は「こんなにも綿密に計画するのか」と驚きました。「この位置にこの幕を張る」など、設計段階からすでに客席からの見え方を考えて作っていくのです。

とても貴重なお話ですね。田上さんは、なぜこのお仕事を選ばれたのですか。

中学1年の時に、劇団四季のディズニーミュージカル『ライオンキング』を福岡で観劇したことがきっかけで、舞台が好きになりました。その時に「なんで自分はあっち側にいないんだろう」と思ったのが始まりです。

絵を描いたり物を作ったりするのが好きだったので、自分の得意なことを生かした上で演劇業界に関わるにはどうしたらいいかと考えた結果、今に至ります。

絵を描いたり物を作ったりするのが好きだったので、自分の得意なことを生かした上で演劇業界に関わるにはどうしたらいいかと考えた結果、今に至ります。

『バケモノの子』は、劇団四季が手掛けたオリジナルミュージカルです。作りあげる過程はいかがでしたか?

そうですね、創作期間は数年間にも及びました。装置デザインアシスタントとしての役割もいただいていたので、立ち上げ段階から話し合いに参加させていただき、学ぶことが多かったです。

本作には外部クリエイターの方々が多く参加されているので、それぞれのやり方を擦り合わせていく、という難しさはありました。舞台装置の製作で言うと、スピード感の違いでしょうか。

一般的には公演が終わると舞台装置をすぐに解体してしまうことがほとんどなので、デザインが決まってから発注し、完成するまでがスピーディーです。

一方で、劇団四季はロングラン公演が多く、数年間、時には数十年間に亘って公演を続けることを考えており、先のことも見越して時間をかけて生み出していく。その違いを互いに理解し合いながら創作を進めるのは、オリジナル作品ならではの過程だったと思います。

本作には外部クリエイターの方々が多く参加されているので、それぞれのやり方を擦り合わせていく、という難しさはありました。舞台装置の製作で言うと、スピード感の違いでしょうか。

一般的には公演が終わると舞台装置をすぐに解体してしまうことがほとんどなので、デザインが決まってから発注し、完成するまでがスピーディーです。

一方で、劇団四季はロングラン公演が多く、数年間、時には数十年間に亘って公演を続けることを考えており、先のことも見越して時間をかけて生み出していく。その違いを互いに理解し合いながら創作を進めるのは、オリジナル作品ならではの過程だったと思います。

平面アニメーションの世界から立体にする点が難しいのではないかと思いますが、その辺はどうでしたか。

今回はまず装置デザインを手掛けた石原敬さんが、イメージボードを書き上げてくださり、それを具体化していきました。

「この凹凸はどれくらいまで細かく作るのか」「ここはどの程度まで作りこむのか」など、デザイナーと話し合い、製作会社とも技術面の相談をしながら進めていきます。そうして求められる表現にあった手法を提案し、実現していきました。

「この凹凸はどれくらいまで細かく作るのか」「ここはどの程度まで作りこむのか」など、デザイナーと話し合い、製作会社とも技術面の相談をしながら進めていきます。そうして求められる表現にあった手法を提案し、実現していきました。

『バケモノの子』の世界観を創出するとき、苦労した点などあれば教えてください。

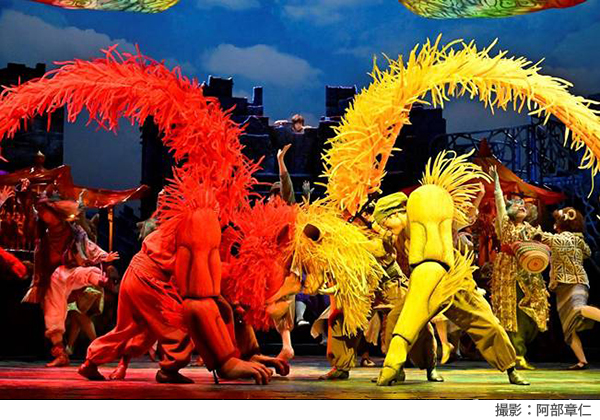

「バケモノが棲む異世界」と「渋谷という現代世界」。この2つの世界を1つの舞台で創り出さなければいけなかったのですが、具象と抽象をどの程度の比率にするのかという点は難しく、クリエイター間で何度も話し合われました。

例えば渋谷の場面では、「熊徹だけがリアルで、その周りの渋谷のビルは何にでも対応できるような抽象的なものにしたい」という要望もあったので、そのどこまでを抽象とするのかのバランスを話し合うことに時間がかかりましたね。

例えば渋谷の場面では、「熊徹だけがリアルで、その周りの渋谷のビルは何にでも対応できるような抽象的なものにしたい」という要望もあったので、そのどこまでを抽象とするのかのバランスを話し合うことに時間がかかりましたね。

装置といえば、場面転換や機構なども含まれますよね。

はい。『バケモノの子』で使用されている二重盆構造の舞台は、「劇団四季初」です。

同心円状にある2つの回転舞台「外盆」と「内盆」が別々に回転することで、2つの場所を同時にみせることが可能になっています。製作する際は、どういった動き・スピードにするのかというところから考えます。

この規模なら重さはこれくらいまで載せられる、どのくらいのスピードで動く、というのを演出家にお伝えして、その中で演出をつけていただくことになります。

同心円状にある2つの回転舞台「外盆」と「内盆」が別々に回転することで、2つの場所を同時にみせることが可能になっています。製作する際は、どういった動き・スピードにするのかというところから考えます。

この規模なら重さはこれくらいまで載せられる、どのくらいのスピードで動く、というのを演出家にお伝えして、その中で演出をつけていただくことになります。

大きさの違う劇場での公演のとき、装置はどうするのですか。

公演スケジュールがわかる範囲で、様々な劇場に対応できるよう新規製作時に設計しています。劇場が変わる際に多少の加工は必要ですが、加工する際に極力少ない費用で効率よくできるよう計画しておきます。

舞台装置に分割を入れておいたり、床の分割を他の劇場を考慮して用意しておいたり、前もって考えながら製作をするのです。

舞台装置に分割を入れておいたり、床の分割を他の劇場を考慮して用意しておいたり、前もって考えながら製作をするのです。

お仕事のベースとなる「想い」があればお聞かせください。

いつも心がけていることは、「そんな部分まで誰も見てないよ」という言葉は信じないようにすることです。絶対に細かいところも見られているという意識を常に持つこと。

自分が客席に座ったときに目が行ってしまうようなところは、どれだけ細かな部分でも妥協せず、対応するようにしています。

自分が客席に座ったときに目が行ってしまうようなところは、どれだけ細かな部分でも妥協せず、対応するようにしています。

そのこだわりがプロだと思いますね。そんなお仕事の醍醐味、おもしろさは何でしょうか。

舞台装置は、上演中に対応が必要な本番業務がありません。初日公演を見届けると次の作品の仕事へと移ります。

逆に開幕を迎えるまでの期間に何度もお客様目線で舞台をチェックして、舞台装置の修整を行っているので、それが綺麗に整った時に、誰よりも先に完成された舞台を見ることができるというのが一番の醍醐味でしょうか。

初日公演で客席から改めてお客様の反応を見られたときは、「やっててよかったな」とホッとする瞬間です。

逆に開幕を迎えるまでの期間に何度もお客様目線で舞台をチェックして、舞台装置の修整を行っているので、それが綺麗に整った時に、誰よりも先に完成された舞台を見ることができるというのが一番の醍醐味でしょうか。

初日公演で客席から改めてお客様の反応を見られたときは、「やっててよかったな」とホッとする瞬間です。

今後の目標はありますか?

新作の海外作品を担当できたらいいですね。これまで『リトルマーメイド』や『ノートルダムの鐘』の日本初演時には、サブ担当として携わらせていただいたので、次はチーフとして担当できたらと思っています。

舞台の裏方を目指したいと考える女性へメッセージをお願いします。

「特別なことをやる」と考える必要はないです。「すごいね」と言ってもらうこともありますが、「今の自分にできることをやっている」という気持ちで取り組んだ方が、自分の重荷にもならなくていいと思いますね。

また、「女性だからできない」と思わなくても大丈夫です。現在は女性スタッフも増えてきていますし、「重いものだから持てない」ではなく「持つための工夫をする」という考え方に変えればいいのです。

また、「女性だからできない」と思わなくても大丈夫です。現在は女性スタッフも増えてきていますし、「重いものだから持てない」ではなく「持つための工夫をする」という考え方に変えればいいのです。

好きだからこそ、入ってからのギャップに耐えられなかったりすることもあるでしょう。落ち込んだ時はどうされてきましたか。

とりあえず「健康であれ」と思っています。落ち込んだとしても「今、食べたいものを食べよう!」と食に走ってしまいますね。お酒も好きですよ。

『バケモノの子』いよいよ大阪で開幕ですが、どういう方に観てほしいですか。

父と子の関係性が、特にお子様を持つ男性に刺さるのではないかなと思います。舞台にあまり興味がなくても、観に来てみたら思いのほか心に刺さったという感想も聞きます。

原作映画の監督も舞台版の演出家も男性ですし、父親目線のメッセージが込められていると思うんですよね。ですから、これまで劇場に足を運ばなかった方など、多くの方に観てほしいなと思います。

原作映画の監督も舞台版の演出家も男性ですし、父親目線のメッセージが込められていると思うんですよね。ですから、これまで劇場に足を運ばなかった方など、多くの方に観てほしいなと思います。

田上奈菜さん、貴重なお話をありがとうございました。

田上 奈菜さん

金沢美術工芸大学卒業後、2011年舞台美術部/舞台装置として劇団四季に入団。『はだかの王様』『ふたりのロッテ』『王様の耳はロバの耳』『赤毛のアン』『エクウス』など、自由劇場・全国公演の作品を多く担当したのち、『クレイジー・フォー・ユー』『ノートルダムの鐘』『エビータ』などのレパートリー作品の担当を経験。『エルコスの祈り』の美術演出変更の際は、一部の装置デザインを手掛ける。新作の立ち上げとして『劇団四季 The Bridge ~歌の架け橋~』『恋におちたシェイクスピア』の開幕も担っており、『バケモノの子』ではJR東日本四季劇場[秋]での開幕に引き続き、大阪公演も装置デザインアシスタント、チーフとして担当している。

劇団四季 大阪四季劇場

大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 7階

ナビダイヤル:0570-008-110

HP: https://www.shiki.jp

取材:2023年11月 / 撮影:千波留 (舞台写真を除く)

粘り強さと繊細さを兼ね備え、多くの専門家たちとディスカッションしながら、一つの舞台を作り上げていく。その姿に、「舞台は総合芸術である」という言葉が浮き彫りになりました。

平面から立体へ、その世界観がさらに増幅されるような舞台装置の設計・演出・こだわりは、上演時間という流れに観客を飲み込み、我に返ったときには、その舞台が自分の体験として刻まれている…それが舞台芸術なのかも知れません。

なかむら のり子

Splus+hスプラッシュ 代表

フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー

舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。

Splus+hスプラッシュ 代表

フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー

https://splush.biz/

■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧

-

「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート

-

「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん

-

「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん

-

「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん

-

「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん

-

「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん

-

「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん

-

「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん

-

「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん

-

「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん

-

「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん

-

「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん

-

「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん

-

「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。

-

「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん

-

「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん

-

「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん

-

伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。

-

「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。