HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

![]() 石原 燃さん(劇作家)

石原 燃さん(劇作家) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

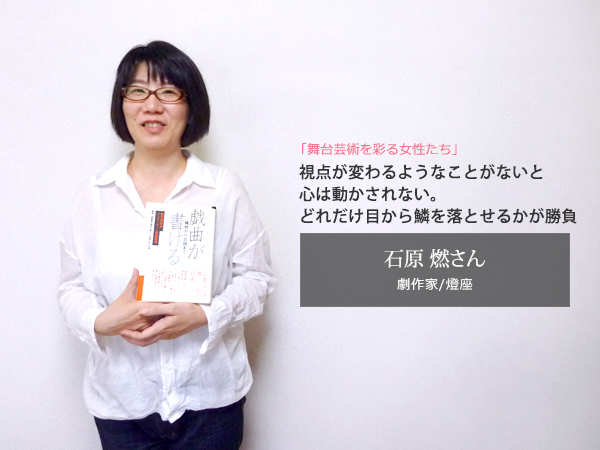

石原 燃さん(劇作家)

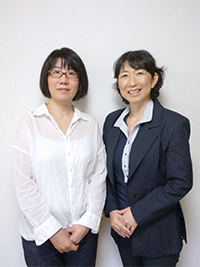

| 石原 燃さん (劇作家) 燈座(あかりざ)主宰。日本劇作家協会関西支部運営委員。非戦を選ぶ演劇人の会実行委員。2010年、『フォルモサ!』が劇団大阪の戯曲賞で大賞受賞。2012年、『人の香り』が第18回劇作家協会新人戯曲賞最終候補、『父を葬る』が第24回テアトロ新人戯曲賞佳作となる。3.11後に発表した短編『はっさく』がNYのチャリティー企画「震災 SHINSAI:Thester for Japan」で取り上げられ、全米で上演された。最新作『夢を見る』では「慰安婦」にされた女性を描き、好評を得た。 燈座(あかりざ)HP: http://akari-za.com/ Facebook:https://www.facebook.com/hitonokaori |

| 劇作家というお仕事について教えていただけますか。 |

| 文字通り、芝居の台本を書くことです。自分の団体も主宰していますが、外部の団体に書き下ろすことが多いですね。小劇場では劇作と演出の両方をされている方が多いですが、私は劇作家しかしていません。みんなそれぞれパターンが違いますが、劇作だけで食べていけないのが現実ですので、他の仕事をしながら書いている人も多いと思います。 |

| 劇作家さんの仕事の流れを教えてください。 |

まず、劇作の依頼があると、家にこもって取り組むこと半年(笑)。稽古が始まるともちろん稽古場にも行きますけどね。自分がプロデュースしない作品でも、稽古は見ておきたいんです。実際に話される台詞の流れを見て、変更が必要な場合もありますし。 資料を集める準備期間として2〜3ヶ月。その後、1ヶ月ほどでプロット(筋立て)を立てて、台詞を書き始めて3カ月あるのが理想的ですね。 まず、劇作の依頼があると、家にこもって取り組むこと半年(笑)。稽古が始まるともちろん稽古場にも行きますけどね。自分がプロデュースしない作品でも、稽古は見ておきたいんです。実際に話される台詞の流れを見て、変更が必要な場合もありますし。 資料を集める準備期間として2〜3ヶ月。その後、1ヶ月ほどでプロット(筋立て)を立てて、台詞を書き始めて3カ月あるのが理想的ですね。資料2ヶ月、プロット1ヶ月、執筆3ヶ月。トータルで半年くらいの執筆期間があることが理想です。しかし、そうはいかない(笑)。まだ台詞を書き直しているのに、次の台本を進めなくてはならなかったり・・・。 私の場合は1年で2〜3本のペースでの劇作活動となっていますが、稽古や本番の期間は書けないので、ひとつの作品に丸々半年をかけられることはほとんどありません。 他の劇作家さんはもっとたくさん書いているとは思いますが・・・。 主宰している燈座でも、劇作のみを行っています。元々、東京にいたときも劇団を持っておらず、頼まれて書き下ろすだけの劇作家でした。しかし、関西に移住した際に、劇団を立ち上げることにしたんです。 関西では、作家のいない劇団も少ないし、仕事を依頼されて書くようになるまでには、人とのつながりとか関係性を積み上げていく必要がありました。見知らぬ劇作家に依頼してくる団体もいないでしょう。かといって、移住した関西で自分の作品の公演ができないのも悲しいので、自分の団体を立ち上げて、公演することにしたのが理由です。実際には、関東からの依頼が今でも多いので、その間をぬって燈座の公演を関西で行っている感じです。 |

| お仕事の中で、どんなことに力を入れていらっしゃいますか。 |

社会を描くこと。当事者性を持つこと。目から鱗を落とすこと。この3つです。人は社会的な生き物なので、社会を描かずに人を描くことはできないと思っています。人はその社会性ゆえに思考を停止することがありますから、時々、社会の枠を壊してあげることが必要で、それが芸術や哲学の使命だと思っています。 社会を描くこと。当事者性を持つこと。目から鱗を落とすこと。この3つです。人は社会的な生き物なので、社会を描かずに人を描くことはできないと思っています。人はその社会性ゆえに思考を停止することがありますから、時々、社会の枠を壊してあげることが必要で、それが芸術や哲学の使命だと思っています。そして、当事者性を持つこと。これは、当事者のことばが一番人の心を打つと思っているから。善意の第三者の立ち位置で書かれたものってつまらないと思うんですよ。そういう作品って、第三者の立場で観ていられるから安心だけど、心は動かされない。なので、「どの立ち位置から言葉を発するべきなのか」は常に考えますね。立ち位置に縛られすぎて不自由になっても良くないけれど、どんな問題でも当事者としての切実さを持っていたい。 目から鱗を落とすというのは、先輩の教えです。自分がこうだと思っていたことを一度壊すところまで調べて書く。それを基本にしています。一本の作品を書く過程の中で自分自身が成長すること、視点が変わるようなことがないと面白くないでしょ。どれだけ作品の中で目から鱗を落とせるかが勝負になると思っています。 |

| 劇作家という仕事の醍醐味はなんでしょう。 |

| 演出や役者、スタッフの力で、台本の力を超えたものができあがることですね。役者や演出家、そしてスタッフの力で、台詞の行間、人物が立ち上がり、その世界が客席に届く。客席が興奮しているのがわかるときがあるんです。舞台と客席の一体感を感じる。そういうときが、成功を感じられる瞬間です。 小説と違って、観ているお客さんの反応がダイレクトにわかる。これが劇作家としての醍醐味ですね。 かつて、故・井上ひさしさんに「自分の作品が上演されるときは客席を見ていろ!」と言われたことがありました。観客がどこで引いているか、どこで集中しているか、見ているとわかるんです。客席を見ていて、「あ、今お客さんの心が動いたな」と感じる瞬間は最高ですね。 |

| なぜ劇作家になろうと思われたのでしょうか。 |

|

芝居が好きだったから。この一言かな。小学生、中学生の時には演劇クラブに入っていました。その頃は演劇といえば役者しか思い浮かばなかったので、高校進学時に演劇系に進みたいことを親に伝えると、「戯曲を読んだこともないくせに」といわれたんです(笑)。

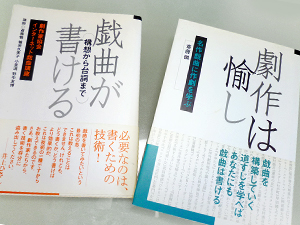

そこから演劇の道から一旦遠のいたんですが、その言葉がずっと引っかかっていたんでしょうね。 30歳を過ぎて、時間に余裕ができたときに、「そうだ。戯曲を読もう!」と思い立ち、本屋に行ったのですが、そこで劇作家協会の出版物「戯曲が書ける」という本に出会ったんです。それから、協会が主催する戯曲講座を受講。そのまま劇作のおもしろさにはまりました。 そこから演劇の道から一旦遠のいたんですが、その言葉がずっと引っかかっていたんでしょうね。 30歳を過ぎて、時間に余裕ができたときに、「そうだ。戯曲を読もう!」と思い立ち、本屋に行ったのですが、そこで劇作家協会の出版物「戯曲が書ける」という本に出会ったんです。それから、協会が主催する戯曲講座を受講。そのまま劇作のおもしろさにはまりました。劇作家になる前は、建築士として企業に勤めていました。図面が書けても、家を建てなければ建築家とは呼べないのと同じで、台本だけ書いていても上演しないと劇作家とは呼べないと思ったんです。とにかく現場を体験しないといけない。そこで、会社をやめて演出助手などをして人脈を広げ、そこから依頼されて書くようになっていきました。 |

| 今までに人生の転機となったことを教えてください。 |

|

まず、劇作家協会の戯曲講座を知って、劇作家になったときです。そして、3.11を経験したことですね。作品に向き合う意識が変わったし、大阪に移住するきっかけにもなりましたし。原発事故は大きな衝撃でした。

いろいろな本を読んで、どういうことが起きているのかを勉強する中で、社会のしくみ、背景が見えるようになり、社会を見る目が変わりました。貧困の問題などにも目が行くようになったし、作風も変わったと思います。 東京から出たことがなかったので、関西に来て初めて、東京ってこう見えるのかと知りました(笑)。演劇って人間関係なので、関西で一から人脈を築いていくのは大変でしたね。東京にいたときは、2都市公演を自分でプロデュースするなど考えてもいませんでしたが、大阪に来て、無理矢理活動の場所を広げざるを得なかった感じですね(笑)。 |

2015年7月公開された舞台「夢を見る」より/撮影:宮本雅通 |

| 自分の時間には何をされていますか。 |

| 自分の時間と仕事の時間の区別はあまりありませんね。休みの日という概念がないんですよね。常に半オフというか。24時間ずっと考えているし、曜日感覚も無いですね。芝居を見に行くのは、半分仕事、半分趣味という感じ。唯一、映画鑑賞が趣味です。 ビデオや映画館を含め、自分がセリフを書いているときはあまり観られないですが、資料収集など、インプットの時期には結構観ます。好きな作品は、「アンダーグラウンド」「母なる証明」「太陽を盗んだ男」「セデック・バレ」など、アジアやヨーロッパの作品が好きです。 |

| 劇作家を目指したいと考える読者女性へメッセージをお願いします。 |

先輩の受け売りですが、自分のことではなく、作品のことで悩んでいればいつか作品はできます。とにかく書くことですね。戯曲講座などもいいと思います。いまは日本劇作家協会が主催するものだけでなく、全国でいろいろな戯曲講座が開催されています。関西では北村想さんの「伊丹想流私塾」で学んで劇作家になる方も多いですよ。 先輩の受け売りですが、自分のことではなく、作品のことで悩んでいればいつか作品はできます。とにかく書くことですね。戯曲講座などもいいと思います。いまは日本劇作家協会が主催するものだけでなく、全国でいろいろな戯曲講座が開催されています。関西では北村想さんの「伊丹想流私塾」で学んで劇作家になる方も多いですよ。また、日本劇作家協会でも、今年から関西支部ができて、劇作家の育成企画として「月いちリーディング」という戯曲ブラッシュアップのためのワークショップを定期開催しています。これは、戯曲を役者さんたちにリーディングしてもらったあと、会場に集まった人々とのディスカッションによって戯曲をブラッシュアップするというものですが、戯曲をブラッシュアップできるだけでなく、役者や観客との出会いの場にもなっています。こうした場を利用して、作品のクオリティを高め、仲間を見つけて、上演の機会につなげていって欲しいですね。 |

| ありがとうございました。 |

| (取材:2015年10月) |

脚本家は映像などの台本を書く人も含みますが、劇作家は舞台台本を書く作家さんのこと。舞台空間での展開を想定した作品を書く専門家といえるでしょう。そういうった意味でも、「劇作だけを読むのだけではなく、舞台公演を観て欲しい」と石原さんはおっしゃいます。台本の文字だけでは伝わらない台詞の間や空気感。役者や演出家と一緒になって創り上げる舞台の醍醐味を一番知っている人。それが劇作家さんなのかも知れません。 脚本家は映像などの台本を書く人も含みますが、劇作家は舞台台本を書く作家さんのこと。舞台空間での展開を想定した作品を書く専門家といえるでしょう。そういうった意味でも、「劇作だけを読むのだけではなく、舞台公演を観て欲しい」と石原さんはおっしゃいます。台本の文字だけでは伝わらない台詞の間や空気感。役者や演出家と一緒になって創り上げる舞台の醍醐味を一番知っている人。それが劇作家さんなのかも知れません。 |

|

|

| 取材協力:日本劇作家協会関西支部 TEL:050−3690−6910 関西支部Facebook:https://www.facebook.com/jpwakansai |

取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |

■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧

-

「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート

-

「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん

-

「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん

-

「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん

-

「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん

-

「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん

-

「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん

-

「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん

-

「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん

-

「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん

-

「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん

-

「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん

-

「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん

-

「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。

-

「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん

-

「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん

-

「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん

-

伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。

-

「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。