HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

![]() 橋本 弥生さん(人形遣い/能勢人形浄瑠璃 鹿角座)

橋本 弥生さん(人形遣い/能勢人形浄瑠璃 鹿角座) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

橋本 弥生さん(人形遣い/能勢人形浄瑠璃 鹿角座)

| 橋本 弥生さん(能勢人形浄瑠璃 鹿角座 人形遣い)

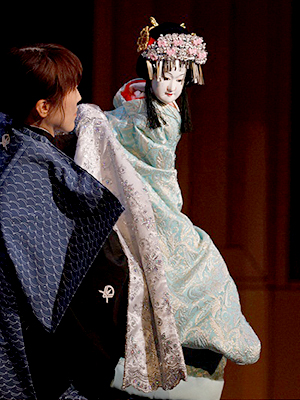

神戸大学経営学部卒業。MC(司会)、劇団四季TA(シアターアドバイザー)、各劇場での放送、案内、演劇活動等に携わる中、人形浄瑠璃の人形遣いとして学びはじめ、さらに舞台の近くで過ごすようになる。現在、「200年前の文化を200年後へ」がモットーの鹿角座人形遣いとして活動を続けながら、MC、芝居づくりも行う。 Facebook:yayoi.hashimoto.1654 取材協力:能勢人形浄瑠璃 鹿角座 大阪府能勢郡能勢町宿野30番地 淨るりシアター 鹿角座Facebook |

| 人形遣いのお仕事を教えてください。 |

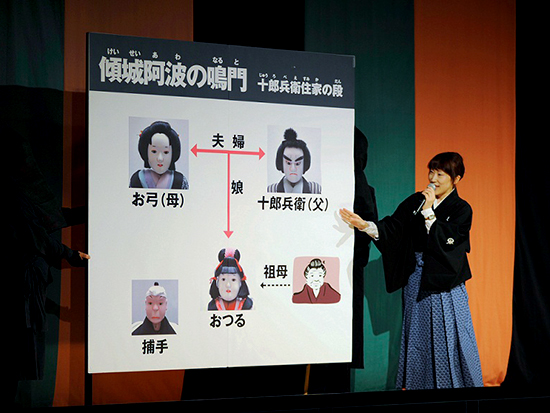

| ひと言でいえば、能勢人形浄瑠璃・鹿角座での人形遣いです。また、髪結い、MC(人形解説、作品解説)も担っています。淨るりシアターでの定期公演は毎年6月に開催される本公演と、秋に野外などで行う浄瑠璃の里公演ですが、外部イベント公演があり、年間20回以上は外部での出演となっています。 |

|

| なぜ人形遣いになられたのでしょうか。 |

| 人形のない素浄瑠璃は、200年以上前から能勢町に伝承されてきました。大阪府の伝統芸能事業として、人形や太夫、三味線、囃子を入れた人形浄瑠璃の座を創りましょうということになり、平成9年3月、たまたま人形遣いのワークショップがあるという新聞の折り込みチラシをみて応募したことがきっかけです。 その後、1年間の修業を積み、人形遣いとしてのデビューは平成10年。1年をかけて公演を開催し、そこで終わると思っていたのですが、気づいたらそのまま継続していて、今に至っていますね(笑)。もう20年経つんですね(笑)。 |

|

| 座のメンバーはどんな方々で構成されているのですか。 |

| 現在は、大人と子どもを合わせて、全体で60名近く。お稽古は夜になることも多く、夜はシアターからの交通手段であるバスがなくなるので、おのずと近隣の方や、車を運転する方などに限られてきますね。現在、大人は人形遣いだけで20名以上。太夫10名、三味線・囃子はそれぞれ4名ほどのメンバーで稽古しており、さらに子どもたちが20名ほどいます。 能勢の小中一貫校では、総合学習の授業として、人形浄瑠璃を体験する機会もあり、年に1回6月に行われる定期公演に関わるために、課外活動のように参加している子も少なくないんです。月に1度は、国立文楽劇場から、プロの師匠方がお越しくださり、稽古をつけてくださいますし、公演前は毎日のように通っていただき、大変ありがたいことだと思っています。 |

| もともと邦楽の世界にはご縁があったのですか。 |

舞台は観るのも演じるのも好きだったのですが、少しだけ日本舞踊をしていたため、新歌舞伎座で芸者姿で踊ったことがあったり、和物の世界もどことなく好きだったことも関係しているかも知れませんね。 舞台は観るのも演じるのも好きだったのですが、少しだけ日本舞踊をしていたため、新歌舞伎座で芸者姿で踊ったことがあったり、和物の世界もどことなく好きだったことも関係しているかも知れませんね。宝塚大劇場には子どもだけでも観に行っていました。当時プログラムには台本が付いていて、姉と演じ合ったりしていました(笑)。ミュージカルなどの舞台もよく行きました。 ただ、人形浄瑠璃はまったく知らない世界だったので、触れたことないものに、触れてみたいといった軽い好奇心からの参加でした。1年で発表会をして終わるものだと思っていたこともありますし、特に「伝統文化を!」という思いもありませんでした。 オーディションの日には、NHKの報道班が来ていてびっくりしたほど。今思えば、豪華な師匠方が勢揃いだったのですが、まだこのときはよくわかっていませんでした。 はじめて国立文楽劇場で文楽を観たのは、お稽古をはじめてしばらくしてからです。好きと思えなかったらどうしようと思いましたが、師匠方の遣われる人形たちは、ほんとうにキレイで、特に女性がステキだったのを記憶しています。よく覚えているのは、義経千本桜の道行、「静御前」の場面。今年6月に遣わせていただくことになりました。 あと、公演の長さが4~5時間あるので長くてびっくりしましたが、ある意味ミュージカルみたいだとも感じましたね。語りがクルリと回って出てきたり、演奏があって、人形が演じて…。唯一、俳優が演じる舞台と違うのは、楽屋にドーランの香りがしないこと。そこはちょっと不思議でもありました。 |

| お仕事の中で、どんなことに力を入れていますか? |

役の想いを伝えることでしょうか。人形を遣う上ではもちろん、そのコの想いを伝えることを考えていますね。自分自身がその役になるのではなく、そのコの気持を一緒に伝える感覚でしょうか。 役の想いを伝えることでしょうか。人形を遣う上ではもちろん、そのコの想いを伝えることを考えていますね。自分自身がその役になるのではなく、そのコの気持を一緒に伝える感覚でしょうか。例えば、芝居の中で髪をさばく役の髪は、本番前に私が結い直しておくのですが、髪結いひとつ取っても、その役の状況にあわせて、そのコの想いを伝えることができるよう結い上げます。 私が遣う役は、ひたむきで激しい女性がなぜか多くて…(笑)。古典だと、お七、清姫、八重垣姫、深雪など。初菊、お軽はそこまで暴れはしないけれど、恋しく想う人のためにひたすらに…という役をさせていただくことが多いので、やはり、その強い想いが伝わるような人形遣いを心がけています。 出番前には、「一緒にがんばろうね」と声をかけるんですよ。「このコが一番伝えたい想いを表現してくれたらいいな…」という気持も込めています。人形が表現してくれるのをお手伝いしている感覚ですね。 |

| 人形遣いの醍醐味はなんでしょう? |

| 人形浄瑠璃の最大の特徴は、一体の人形を三人で操るということです。 「主遣い」が左手で首(人形全体)、右手で人形の右手を担当。「左遣い」が右手で人形の左手を遣い、「足遣い」が両手で人形の両足を操ります。人形の修業はまず足から、そして左、最後に主となるのですが、昔から「足十年、左十年、主一生」といわれるほど、長い修練を必要とします。 三人で1つの動きを表現するので、そこが難しいところでもありますが、あるとき、ひとりではできないことができる瞬間があり、それがとても嬉しくて…。ひとりでは伝えきれない、表現できないことが、三人でだからこそ、と思えたときは心底嬉しい瞬間です。 たとえば、人間ではできないような動きでの表現です。狐が変化して、恋しい人の元へ走っていくシーンなどは、人間ではできない動きですし、ひとりではできない、激しい動きや感情を表現するシーンです。三人だからこそ、最大の役の想いや感情を伝えられたと感じますね。人形だからこそ、三人だからこその醍醐味です。 あと、ひたむきな生きざまを表現できるところでしょうか。また、思わぬところへ行かせていただくこともあります。豪華客船、府議会、自然の中など、なかなか経験できない場所での公演イベントでは、貴重な経験をさせてもらっています。オペラとコラボしたり、人間相手にお芝居したことも。楽しいことは大歓迎です。 |

|

| ターニングポイントを教えてください。 |

| ちょうどお稽古を始めた年から、国立文楽劇場での放送担当のお話しをいただき、師匠がいらっしゃるところだから行ってみようかなと思い、お受けしました。放送室から師匠の舞台をたくさん観るようになり、さらに縁が深くなった、興味が深くなったという感じでしょうか。 本当に魅力的に人形を遣われる師匠方と出逢えたことが大きかったと思います。師匠の人形遣いを拝見していると、もっと思うように遣えるようになりたい…といつも思います。この冬、文楽の学校公演にMCとして同行させていただいていて、また少し違った角度から拝見する機会をいただき、刺激をいただいてます。 |

|

| これまでに「壁」はありましたか。 |

| どこが「壁」とかはあまり思わないほうなのですが、そういえばMCでは、最初、ちょっと師匠方(桐竹勘十郎先生、吉田簑二郎先生、吉田簑一郎先生ほか)と戦ったかな(笑)。 淨るりシアター定期公演の幕間MCコーナーでのことです。素の私でやるより、何かキャラを作った方がしゃべりやすいと思い、旅をしている女性とかレポーターなどという役回りで台本を書いて、人形を客席から出そうかな、最初人形だけ舞台に置いておこうかな、とか考えたんです。始まり部分も普通に始めたくなくて、ちょっとお芝居っぽい感じで台本を書いていました。師匠はたぶん普通に始めてほしかったのではないかと思います。 ある年、師匠の方から、紙芝居屋さんの自転車を用意するからと言われ、客席から紙芝居屋さんで登場することになったんです。ついに市民権を得た!というところでしょうか。秘かに喜んでおりました。 浄瑠璃検定をやるからと言われたときには、博士姿になって登場したりもしました。最近、能勢のシンボルキャラクターである「お浄」と「るりりん」と私とのかけあいもあって、時間が足りないくらいなのですが、また機会があればやります(笑)。 |

|

| 「自分の時間」をどのように作っていますか?またその時間に何をされていますか? |

| ひとりで過ごすのも、誰かと一緒に過ごすのも好きです。カフェでひとりでほっこりしたり、お芝居を観にいったり。そんなことで元気になります。 |

| 同じ業界を目指したいと考える読者女性へメッセージをお願いします。 |

| どこまでも奥が深く、おもしろい世界です。人形、太夫、三味線、囃子。どれも一生修業の世界でもあります。いつまでも「できた」なんて思えることはありませんが、だからこそ、続くのかも知れません。考えすぎずに、興味があれば、とりあえず、やってみるのもよいかと思います。私がそうでしたから(笑)。能勢では誰でも、どれにでもチャレンジできますよ。 |

| ありがとうございました。 |

| 取材:2017年2月 |

大阪発祥の伝統芸能のひとつである文楽。男性の世界といったイメージでしたが、大阪の北部に、当時の世界が再現されたようなシアターがあります。しかも、大人と子どもが一緒になって人形浄瑠璃を伝えていているのが鹿角座です。 大阪発祥の伝統芸能のひとつである文楽。男性の世界といったイメージでしたが、大阪の北部に、当時の世界が再現されたようなシアターがあります。しかも、大人と子どもが一緒になって人形浄瑠璃を伝えていているのが鹿角座です。その人形遣いとして活動を続ける弥生さんへの取材では、三人で表現する難しさや喜びを垣間見ることができました。そして、何より弥生さんが人形を「このコ」と呼ぶ姿に、子どもを見守るお母さんを感じました。 人形浄瑠璃に興味のある方は、座員は随時募集だそうです。伝統芸能に触れることで、今までとは違う人生のはじまりになるかも知れませんよ。 |

取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |

■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧

-

「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート

-

「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん

-

「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん

-

「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん

-

「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん

-

「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん

-

「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん

-

「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん

-

「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん

-

「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん

-

「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん

-

「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん

-

「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん

-

「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。

-

「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん

-

「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん

-

「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん

-

伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。

-

「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。