HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

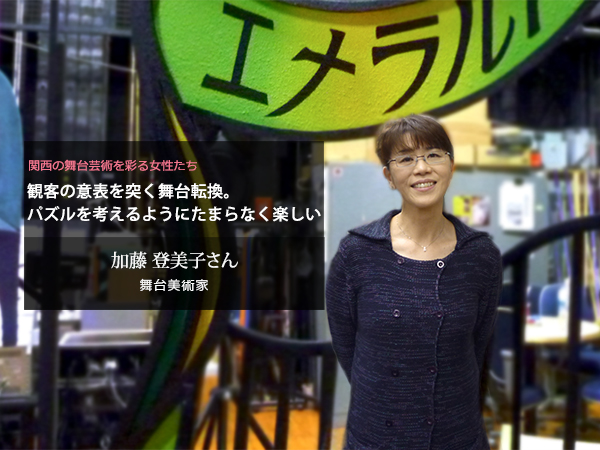

![]() 加藤 登美子さん(舞台美術家)

加藤 登美子さん(舞台美術家) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

加藤 登美子さん(舞台美術家)

| 加藤 登美子さん(舞台美術家)

ピッコロ舞台技術学校講師。大阪芸術大学非常勤講師。 大阪芸術大学 舞台芸術学科 舞台美術コース卒業。同大学在学中、「南河内万歳一座」の旗揚げに参加。以後同劇団の全ての舞台美術を手がける。また、兵庫県立ピッコロ劇団の旗揚げより関わり、多くの作品を担当している。1987年海外公演の経験をキッカケに、長期滞在型渡航を始め、現在までに訪れた国は20ケ国以上。1992年ピッコロ舞台技術学校講師就任。1998年大阪芸術大学非常勤講師就任。この年より古典の世界である人形浄瑠璃の装置と衣裳も手掛け始める。 受賞歴:1983年 第9回舞台テレビ美術展大阪府知事賞/1997年 第24回伊藤熹朔賞新人賞受賞/1999年 大阪舞台芸術奨励賞受賞/2012年 伊藤熹朔賞奨励賞受賞/2013年 尼崎市民芸術賞受賞 取材協力:ピッコロ舞台技術学校 http://hyogo-arts.or.jp/piccolo/school/ |

| 舞台美術家のお仕事を教えてください。 |

| ひとことで言えば、劇空間のデザインです。ひとつの舞台を、裏から支える仕事で、演出家の良き協力者として、照明や音響と共に作品を創り上げる仕事だといえます。脚本の意図を汲んで、美術プランを描き、それを形にしていく専門職です。 |

| なぜ舞台美術のお仕事に興味を持ったのでしょうか。 |

| 3才から始めた日本舞踊の経験から、いつも舞台が身近にあり、中学では絵を描く父の影響もあり美術に夢中に。そして、高校で演劇と出会いました。 高校まで演劇に全く興味がなかったんですが、入学した高校の演劇部の人たちがすごく面白くて、それでふらっと演劇部に入ってしまったのが最初です。それから、大学では、好きな美術と演劇を合わせて舞台美術を学ぶことにしました。それからずっと舞台美術の世界にいますね。 高校演劇部で初めて大道具の製作をしたのですが、その時に劇評のかたに、創った洞窟を「サロンみたいだね」と言われ、呆然としました。洞窟に入ったこともないのに想像で創ったので、洞窟にしてはきれいすぎたんでしょうね。そのことばは、今も残っています。 大学進学を考えたとき、田舎だったので、「4年生大学に行くと嫁に行けない」という風潮があり、花嫁道具の一つの「学歴」として4年生大学に行く傾向がありました。どうせ行くなら、好きなことを学びたいと、「日本舞踊をやっていたので舞台に関すること」「演劇は面白い」「絵を描くことが好き」それらを融合した「舞台美術」を選んだわけです。 |

|

| 舞台美術家へのターニングポイントを教えてください。 |

| 大学時代の人との出会いですね。大学でいくらそれを選んでも職業にはつながりません。まず、入学後に住んでいた女子寮の1階に映像学科の先輩がいて、手伝ってくれない? ということで、1年生の時は映画作りをやっていたんです。衣裳やメイク、記録などの映画スタッフとして参加しました。 当時舞台芸術学科は、現在のように1回生ではコース分けされておらず、2回生から照明や音響、美術を選べるシステムだったので、色々な分野に関わることができました。他学科の人との交流がとにかく楽しい1年でした。 そして、2回生の時に、内藤裕敬(ないとうひろのり)が「南河内万歳一座」を旗揚げするというので、舞台美術コースの仲間で、衣裳・小道具・大道具を手伝うことになったんです。それ以来、現在に至るまで「南河内万歳一座」の舞台美術を担っています。長いですよね〜(笑)。 その頃、学内では「劇団新感線」も立ち上がった頃で、演者はそれぞれ違うけれど、スタッフは共通。裏方チーフは劇団ごとに違いますが、スタッフワークって大人数で掛からないとできないため、「今日は万歳、今日は新感線」という感じで掛け持ちしていました。 |

| そのままスムーズに舞台美術家になられたのでしょうか。 |

| いえいえ。大きなターニングポイントがありました。卒業間近な時に、親にお見合いをさせられ、婚約までしたことがありました。そもそも花嫁道具のひとつということで大学に入学したので、卒業間近になると、親から結婚のレールを敷かれたのです。 親に逆らえなかった私は、ズルズルと金屏風の前で結納式まで行い、婚約までしてしまい…(笑)。結局お断りしたのですが、大騒ぎになりました。そして、大学の下宿からは連れ戻され、卒業式だけは出ましたが、それ以来、実家の三重県で暮らすことになったんです。月曜から土曜までお稽古ごとを入れられ、従順な娘を演じる毎日でした。 ところが、その間も、南河内万歳一座が公演をやるといえば、こっそり美術プランを練り、友人家に遊びに行くと言っては数日間大阪へ行き、その間に仕込んだりすることを続けました。両親も見て見ぬふりをしてくれていたのかもしれません。 |

|

| いつから大手を振って舞台美術家の活動をできるようになったのですか。 |

| 恩師・板坂晋治先生(舞台美術家)のアシスタントとして勉強してもいましたので、実家を抜け出し、時折大阪に出ていたんです。27歳の時に、4年に一度、世界中の舞台美術家がプラハ(チェコ共和国)に集まる「プラハ・カドリエンナーレ」という展覧会に出展することが決まりました。 両親に伝えると、「この子にはやりたいことがあるんだ」と思ってくれたのか、プラハにも同行してくれ、同じ舞台美術家で活躍する方々の姿を見て、一応安心したようです。その後は、仕事への理解も深まりました。 |

| 28歳からバックパッカー人生も体験されたのですね。 |

| 南河内万歳一座の海外公演を皮切りに、28〜36歳まで、劇団の公演の合間に、数ヶ月の時間ができたら、海外放浪へ出かけました。南河内万歳一座の芝居にあった台詞で「このまま結婚してしまったら、子どもに話せる物語が、僕にはない」というものがあり、「私にもない!物語を作らないと!」という気持が大きくなりました。 また、あるとき、恩師の板坂晋治先生と秋浜悟史先生(劇作家・兵庫県立ピッコロ劇団初代代表)が、ベネチアに関する資料だけで描いた私の舞台美術プランを見て、「ベネチアはこうだよね」「わしが行ったときはこうやった」と話しているのを聞き、「私は実際に行っていない…」とショックを受けたんです。これは、高校時代の「洞窟」のフラッシュバックだったのかも知れません。それから、積極的に海外へでるようになったのですが、おかげで舞台美術家としてもたくさんの引き出しができました。 |

「ジャングル」南河内万歳一座 |

| 舞台美術を一生かけてやっていらっしゃる、その魅力はどこにあるのでしょうか。 |

| まずその作品の空気感を保証するために、美術は大きな力を持っていると思っています。人間の五感の中で、視覚の占めている割合はすごく大きいそうで、緞帳が上がり、照明が入った瞬間に、まず私たちの創った空間が観客の目に入ってくるわけです。それは1秒かもしれないけれど、その1秒で観客の心にドンと入っていく。そして、意表を突く転換で、「おー!」「あ〜」「わ〜」という声が漏れる。そういう転換を考えることがたまらなく楽しいですね。まさにパズルを考えるように、舞台転換を考えています。 |

| そういったアイデアはどこから得るのでしょうか。 |

| まずは戯曲を読み込んで、そこからアイテムを取り出していきます。台詞の中で、寂しいものや悲しいもの、闇などのワードが出てくると、暖色系ではなく寒色系の色合いを使うとか。ラインも曲線ではなく、直線的な鋭さがあった方が届くなとか。言葉を造形に置き換えていくんです。 次に、それを素材に変えるように見つけ出していきます。プラスティック素材がいいなとか、和紙がいいなとか。例えば、椅子が100脚並ぶと心の闇が生まれるな…とか。実際的なアイテムを引っ張り出していきます。戯曲の中から引っ張りだしたものを構築していく感じですね。 だから、戯曲を読み込むことはとても重要で、その解釈から表現が生まれ、さらに、演出家との話し合いを重ね、意図を汲み取ることで、表現が決まっていきます。その後、決定した舞台美術の意図を照明に細かく伝え、照明プランを創ってもらうという流れとなります。 |

| その積み重ねが多くの賞の受賞につながっているのですね。 |

| 学生時代、舞台を観た恩師から「君の舞台美術は役者と一緒に芝居をしているね」と言われたことがあり、その言葉は本当に嬉しかったです。ありがたいことに、今までいくつかの賞もいただいてきましたが、2012年に「伊藤熹朔賞奨励賞」を受賞したときは、まさに転換の妙に対する評価を得たと感じました。 造形重視ではなく、芝居から生まれる舞台装置だと自負していただけに、審査員の先生から「芝居屋が創った舞台装置だね」という言葉を聞いたときは、自分の考えが本当に評価されたという喜びでいっぱいになりました。 |

|

| これまでに「壁」はありましたか。 |

| 今まで挫折はありましたが、それが壁だったという認識はないんです。自分の力のなさ、未熟さを思い知らされたという感じです。落ち込んでいる暇はなく、次から次へと課題が待っているので、為せば成る!と思ってやってきました。 やってきたことで無駄なことは何もないと思うんです。全部自分の糧になるし…。お稽古事はずっと続けてきたため、日本舞踊・気付け・茶華道の免許を取れました。現在では、人形浄瑠璃の装置と衣裳も手がけることができています。今までやってきたことすべてが舞台作りにつながってきていますね。 |

| 舞台の裏方を目指したいと考える読者女性へメッセージをお願いします。 |

| 楽しむ心を忘れないことです。つらいけれど、楽しければ続けられると思うんですよ。だから、まずその状況を楽しむ視点を持とう!ということです。あとは、健康管理と体力強化。なぜなら、仕事をいっぱい抱えていて、絵を描いているときでも、眠くなったりしんどくなると、もう描けない。気持はすごく描きたいのに、体がついていかない。とにかく、体力がないと動けないでしょ。これは何の仕事でもそうですよね。 |

| ありがとうございました。 |

| 取材:2016年11月 |

生徒さんに「先生はいつもハッピーハッピーですね」と言われると笑う加藤さん。明るくポジティブで、話しているだけでもパワーをもらえるかたでした。日本で最初の公立劇団、兵庫県立ピッコロ劇団に関わり、ピッコロ舞台技術学校の講師でもあり、劇場の使命として社会貢献は必務だと語ります。劇場の役割は、地域問題をアートで解決するための機能を持たなければいけないと。師事されていた秋浜悟史先生(劇作家・兵庫県立ピッコロ劇団初代代表)と共に、知的障がい者施設への訪問なども行ってこられたからこその視点なのかも知れません。現在、不登校や子どもの貧困など、教育の問題、福祉の問題とされていることは、劇場空間での解決が可能かも知れないという言葉に、これからの舞台芸術の”新たなる役割“を感じました。 生徒さんに「先生はいつもハッピーハッピーですね」と言われると笑う加藤さん。明るくポジティブで、話しているだけでもパワーをもらえるかたでした。日本で最初の公立劇団、兵庫県立ピッコロ劇団に関わり、ピッコロ舞台技術学校の講師でもあり、劇場の使命として社会貢献は必務だと語ります。劇場の役割は、地域問題をアートで解決するための機能を持たなければいけないと。師事されていた秋浜悟史先生(劇作家・兵庫県立ピッコロ劇団初代代表)と共に、知的障がい者施設への訪問なども行ってこられたからこその視点なのかも知れません。現在、不登校や子どもの貧困など、教育の問題、福祉の問題とされていることは、劇場空間での解決が可能かも知れないという言葉に、これからの舞台芸術の”新たなる役割“を感じました。 |

取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |

■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧

-

「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート

-

「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん

-

「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん

-

「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん

-

「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん

-

「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん

-

「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん

-

「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん

-

「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん

-

「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん

-

「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん

-

「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん

-

「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん

-

「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。

-

「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん

-

「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん

-

「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん

-

伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。

-

「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。