HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

![]() 常磐津 三都貴さん(常磐津節 三味線方)

常磐津 三都貴さん(常磐津節 三味線方) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

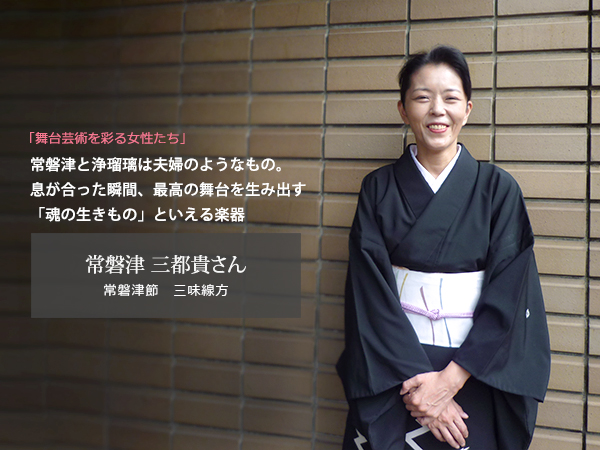

常磐津 三都貴さん(常磐津節 三味線方)

| 常磐津 三都貴さん (常磐津節 三味線方) 高知県出身、大阪在住。高知にて、常磐津三都福(みつふく)師の下で22歳の時に稽古を始める。関西に移住後、常磐津三蔵(さんぞう)師に師事し、平成8年に三都貴の名を許される。三蔵師の亡き後、常磐津美佐季(みさすえ)師に師事、現在に至る。舞踊会や演奏会等で常磐津節の三味線方として演奏する一方、実家である高知にてお稽古場を開くと共に、三蔵師が指導していた『NPO法人 伝統文化みおつくし倶楽部』より依頼を受けて、三蔵師の後任として常磐津節の指導をする。 |

| 地方(じかた)というお仕事について教えていただけますか。 |

| 日本舞踊等の会で演奏することです。舞台上で踊る人を立方(たちかた)に対して、その舞台に携わる全ての演奏者を総じて地方といいます。 |

| なぜ今のお仕事を選ばれましたか? |

母親が日本舞踊の師匠をしていて、高知では生の演奏での会がある事が珍しく、16歳の時に初めてプロの演奏する生の三味線の音を聞きました。その時の地方さんが女流の方々で、こんな仕事があるならやりたい!と思ってしまったんです(笑)。 母親が日本舞踊の師匠をしていて、高知では生の演奏での会がある事が珍しく、16歳の時に初めてプロの演奏する生の三味線の音を聞きました。その時の地方さんが女流の方々で、こんな仕事があるならやりたい!と思ってしまったんです(笑)。幼少の頃よりテープやレコードで三味線の音は聞いてましたが、生の三味線の音を聞いたことがなく、聞いた瞬間、衝撃を受けたんです。ああ、私は三味線の音が好きだったんだ!と気づきました。 しかしその後、実際に三味線をさわったのは22歳。ずいぶん大人になってからでした。高校・専門学校時代はその思いを抱きながら過ごし、就職で大阪に出てきたのですが、会社の経営難などで実家に戻り、アルバイトなどで生計を立てる中、三味線でも習ってみたら?と紹介されたのが三都福師匠でした。 再び大阪に出てきたので、人前に出ることがとても苦手だったので、発表会に出ないことを条件に大阪の三蔵師匠の下でお稽古を続けることにしました。約束とは違ってしっかり演奏会に出されてしまって(笑)。 気がつけば名前を取るような流れになり、地方として舞台に上がるようになっていました。ただ三味線がやりたくて、ただ三味線が好きで。仕事としては考えてなかったのに、ただそれだけなんです。 |

| このお仕事で壁を感じることはありますか。 |

| 自分の思っている音が出ない。バチがうまくおりない。どこまで行っても壁はありますね。バチの当たりが思っている音と違ったり、気温や湿度によっても三味線の調子は変わります。 美佐季師匠の薦めもあり、人に教えることをはじめたのですが、これがまた難しくて。 今までは自分が弾くことだけを考えてやってきましたが、いったん人にそれを伝えるとなると、弾くということを紐解かなければなりませんでした。 自分がどう弾いてきたかのかが解らなくなってしまい、音をどう出していくのかを客観的に考え直しました。 三味線はギターのようにフレッドもありませんし。勘所(押さえるポイント)は、感覚で覚えていきます。それをどう伝えるか。これは自分自身の学びにもなっていますし、まだまだ追求していく部分だと思っています。 |

|

| お仕事の醍醐味はどういったところだとお感じでしょうか。 |

| 日本の古典芸能の醍醐味は、答えが無いことです。曖昧な楽器で演奏するのですから人各々の芸になります。舞台は生もの。一期一会の時間が流れます。常磐津って語り物なんですよ。浄瑠璃の方とは夫婦のようなもの。息が合ってそのやりとりが通じた瞬間、最高の舞台を生み出します。 その世界を教えてくれたのが、今の美佐季師匠です。その呼吸も醍醐味の一つですね。 舞台を重ねるごとに感じることが違ってきています。舞台で座る位置も、立場によって末席から中央寄りになります。この年齢になって、舞台の中央寄りの位置で演奏できるようになり、末席にいたときとは感じることが違いますね。 日本の芸能は、立方、お囃子、常磐津連中、一人ではなくそれぞれで成り立つ総合芸術なんだと、今になってより強く感じています。 |

| 「自分の時間」をどのようにすごされていますか? |

| 2時間くらいお風呂に入るんです。1日2回入ることもあります。趣味はないと思っていましたが、これが趣味ですね(笑)。忙しくて覚える時間がないときは、お風呂の中で、三味線の曲を流して覚えることもあります。普段は、移動中の車中でドリカムとかも聴きますよ(笑)。私のリフレッシュ法は、音楽とお風呂の時間ですね。 |

| 最後にメッセージをお願いします。 |

私は常磐津が好きです。自覚が無いまま、気づいたら、16歳の時にあこがれた女流の方のように地方さんになっていました。ここまで一本でやってきたので、これ以外は知りません。これからは、自分の向上と供に自分の身につけたものを後進の方に伝えることが、これからの使命なのかなと感じ始めています。 私は常磐津が好きです。自覚が無いまま、気づいたら、16歳の時にあこがれた女流の方のように地方さんになっていました。ここまで一本でやってきたので、これ以外は知りません。これからは、自分の向上と供に自分の身につけたものを後進の方に伝えることが、これからの使命なのかなと感じ始めています。一人では出来ない芸術なので、邦楽の世界はちょっと敷居が高い、入りづらいと思われている方が多いかも知れません。三味線は弾けるまでに時間がかかるものです。譜面の読み方、押さえ方、バチのあて方、三味線のメンテナンスの仕方など、覚えることは多いですが、それだけに三味線の世界は奥が深く、あの三味線の音に私が魅了されたように、何ともいえない深い魅力にあふれています。「魂の生きもの」といえる楽器でもあり、日本の文化でもあると思います。 正直、これだけで食べていくのは難しい世界ですが、一緒にやれる仲間を増やしたいですね。普通の生活では味わえないことがたくさんあります。思っているほど敷居は高くはありませんので、ぜひ一緒に常磐津をやりましょう。 |

| ありがとうございました。 |

私の小さい頃にも、身近に三味線がありましたが、深くその世界の話を聞いたことがありませんでした。地方さんのお仕事とは、実際に三味線を弾くだけでなく、舞台空間を作り出す重要なひと役。その呼吸や音の波動が、空間を舞台の世界へ誘ってくれるのだとわかりました。感覚を研ぎ澄まし、三味線を体の一部にされるには、稽古の時間だけではなく、三味線、そして地方としての熱い思いがある、そう確信した取材でした。三味線の響きに、今一度、耳を澄ましてみようと思います。 私の小さい頃にも、身近に三味線がありましたが、深くその世界の話を聞いたことがありませんでした。地方さんのお仕事とは、実際に三味線を弾くだけでなく、舞台空間を作り出す重要なひと役。その呼吸や音の波動が、空間を舞台の世界へ誘ってくれるのだとわかりました。感覚を研ぎ澄まし、三味線を体の一部にされるには、稽古の時間だけではなく、三味線、そして地方としての熱い思いがある、そう確信した取材でした。三味線の響きに、今一度、耳を澄ましてみようと思います。 |

|

|

| 取材協力:吹田市文化会館メイシアター 吹田市泉町2丁目29番1号 TEL:06-6380-2221 http://www.maytheater.jp |

取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |

■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧

-

「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート

-

「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん

-

「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん

-

「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん

-

「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん

-

「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん

-

「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん

-

「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん

-

「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん

-

「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん

-

「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん

-

「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん

-

「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん

-

「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。

-

「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん

-

「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん

-

「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん

-

伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。

-

「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。