HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

![]() 森西 真弓さん(雑誌『上方芸能』編集代表)

森西 真弓さん(雑誌『上方芸能』編集代表) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

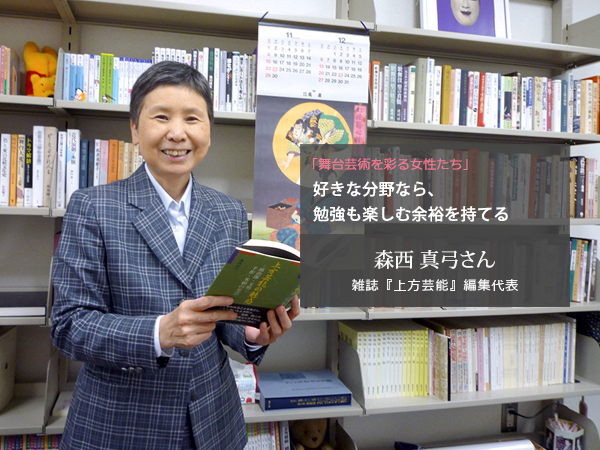

森西 真弓さん(雑誌『上方芸能』編集代表)

| 森西 真弓さん (雑誌『上方芸能』編集代表) 上方芸能研究家/雑誌『上方芸能』編集代表 京都市出身。京都女子大学文学部史学科卒。『上方芸能』編集部入社、編集次長、編集長を経て現在は編集代表。咲くやこの花賞(大阪市制定)受賞(1993年)。歌舞伎学会奨励賞受賞(1995年)。文科省政策評価に関する有識者会議部会委員、日本万国博覧会記念基金事業審査委員、懐徳堂記念会学術文化専門委員のほか、これまでに文化庁文化審議会本委員、日本芸術文化振興会評議員などを歴任。2009年、天覧文楽で皇后陛下のご説明役。大阪樟蔭女子大学教授(専門:日本芸能史・上方伝統芸能・近代日本演劇) 雑誌『上方芸能』 HP: http://www.kamigatageinou.gr.jp/index.html |

| 現在のお仕事について教えていただけますか。 |

| ひと言で言えば、上方伝統芸能の普及、振興のお手伝いです。各種団体などの評議員や委員長なども歴任してきました。また、講演を通して普及活動をしたり、研究したり、ですね。 仕事の時間割合は、約8割が大学での授業や研究に費やしており、雑誌『上方芸能』編集代表としての仕事は、編集会議で、企画を立てて、どんなテーマで、誰に書いてもらうかを提案し、できあがる前に校閲作業を行っています。 研究者としては、上方古典芸能の近代史をライフワークとして調べてきています。たとえば、歌舞伎。古典芸能と呼ばれるものも、新しいものが生まれてきて初めて、古典芸能と位置づけられるわけです。明治以降に現代演劇が登場し、改めて、「歌舞伎は先達が伝えてきてくれたことを伝承しつつ、新しいことにもチャレンジしていく」というアイデンティティーを確立しました。そういう古典芸能と呼ばれるものの近代歴史を調べてきたので、今後もこの研究は続けていきたいと思っています。 |

| お仕事の中で、どんなことに力を入れていますか? |

| 授業や講演では、わかりやすい話し方や文章を工夫しています。話す間やスピードにも気をつけ、学生や受講者に難しい言葉を並べても伝わりにくいですし、かみ砕いて理解してもらえるように努めています。そうすることで、ひとりでも上方芸能に興味を持って下さる方が生まれることを期待しています。すでに知っている方にも、継続して興味を持ってもらうのも大事ですよね。 |

|

| いつから古典芸能に興味を持つようになったのでしょうか。 |

| 幼稚園に入る前からクラシックバレエを習わされていたんですが、体が硬くて、とても嫌だったんです、早く辞めたかった(笑)。そんなとき、近所のお友達で日本舞踊を習っている子がいて、発表会を観に行ったり、テレビで歌舞伎の劇場中継を見ているうちに、こっちの方が面白そう!と興味を持ったのが始めでした。自分でやるというより、観ることに興味がありました。 後になって、当時、テレビの劇場中継でやっていた演目は、新作歌舞伎「柳影澤蛍火 (やなぎかげさわのほたるび)」だとわかりました。宇野信夫が書いた新作歌舞伎で、柳沢吉保(5代将軍綱吉の側用人)の波乱万丈の人生を描いたものですが、そういったことも、後にこういう仕事をするようになって、紐解かれていくのですから、おもしろいですね。 古典芸能への興味は深まるばかりの子供時代。周囲に歌舞伎などに興味のある友人は全くいませんでした。中学生の時からはディープな歌舞伎ファンになり、一人で『演劇界』という歌舞伎専門の月刊誌を毎月定期購読して読んでいましたね。中学、高校、大学と歌舞伎一筋(笑)。中学から高校時代は、ひとりで京都南座に観に行くことがほとんどでしたが、たまに高校の先生が一緒に行きたいと同行することもありました。大学に入ってからは、歌舞伎研究会に入部し、2年、3年は部長を担い、東京まで観に行くことも増えました。 |

| なぜ今のお仕事を選ばれましたか? |

| 『上方芸能』という雑誌があることは知っていました。京都の書店で毎号立ち読みしていたんです(笑)。活字ばかりの雑誌でしたが、自分の興味のある古典芸能の情報がぎっしり掲載されており、そこから知識を得ていました。 4回生の3月でした。いつものように立ち読みするページの中に、「編集長からのお願い」として編集者募集の記事を見つけたのです。卒業直前にもかかわらず、まだ就職先が決まっていなかった私は、すぐに履歴書を送って面接へ。応募した7人の中から、ひとりだけ採用されたのが私でした。応募者の中には、編集経験者のある方もいたそうですが、当時の木津川計編集長は、何も知らない新人を一から教えようと思ってくださったようです。 雑誌『上方芸能』は、創刊47年。有料で一般向けの舞台芸能の情報を掲載。能・狂言、歌舞伎、文楽、日本舞踊、上方舞、邦楽、現代演劇、歌劇、落語、漫才、奇術など、幅広いジャンルを毎号取り扱っています。定期購読者も、首都圏、関西を中心に日本全国、海外の読者もいる雑誌です。 入社してすぐは、読者の送金管理などを行いました。編集会議に出ていても、興味のあった歌舞伎や文楽以外は全くわからず、聞いているだけでした。まさに、基礎から編集と上方芸能を学んで言った時期ですね。 |

| 歌舞伎のどんなところに惹かれたんでしょうか。 |

| 華やかさでしょうね。衣裳もきれいですし。また、歌舞伎は、歴史的事件や事実を脚色していることが多いので、史学科に入学するほど歴史好きの私は、歴史と関わっている部分にも惹かれていたのかも知れません。歴史上の著名な人物が出てきますし、歴史をたどる感じも魅力的でした。 |

| 現在のポジションへの転機を教えてください。 |

『上方芸能』への入社も大きな転機でしたが、その後の転機は、昭和59年4月の国立文楽劇場の開場でしょう。 『上方芸能』への入社も大きな転機でしたが、その後の転機は、昭和59年4月の国立文楽劇場の開場でしょう。昭和53年に編集部に就職し、古典芸能を一から勉強して、基礎知識が身に付いた29歳になる年に、国立文楽劇場が開館しました。古典芸能に注目が集まる中、産経新聞大阪府下版で古典芸能コラムの連載を持たせていただくようになったのです。「若い女性なのに古典芸能の知識があるとは珍しい」と、私自身が取材されるようにもなっていました。 毎週1本のコラムは大変でした。1000字ほどなのですが、当時の「上方芸能」木津川編集長に毎回添削してもらい、何度も書き直して、連載していきました。これは本当に勉強になりました。 3年続いた後、この記事は『上方芸能への招待』(1988年・上方芸能出版センター)という1冊の本となりました。私の基礎となった思い入れ深い1冊です。 この連載の実績もあり、講演会の講師として生まれて初めて登壇したのも、国立文楽劇場からの依頼でした。それ以来、講演の仕事も増えていきました。 |

| これまでにどんな「壁」を経験されましたか? |

| 「壁」というほどのことはなかったように思いますが、多少の困難も歌舞伎や文楽そのものが好きだったので、やってこられたと思います。よく年間の観劇本数などを聞かれますが、観劇は日常の出来事なので、月に何本と数えたことはありませんね。それだけ、自分の生活の一部となっているのでしょうね。 |

| 自分時間の作り方、過ごし方を教えてください。 |

| 若いときは忙しかったですし、徹夜で原稿を書いたこともありました。あるとき、休みがないことにふと気づいて、30代半ばから月に1回は休もう!などと、目標を決めましたね。 今は休みを予定に組み込むようにしています。季節のいい時は歩くようにもしています。 |

| 同じ業界を目指したいと考える読者女性へメッセージをお願いします。 |

| たくさん舞台を見ること、あとはどんな仕事も同じでしょうが勉強だと思います。なんでも好きでないと続きませんしね。好きな分野なら、多くの勉強も楽しめる余裕を持てるのではないでしょうか。 |

| ありがとうございました。 |

| (取材:2015年12月) |

以前、森西さんが講演される歌舞伎講座を受講したことがありました。講座では、歌舞伎には女性が男装して行っていた時代があった話など、興味深いお話も多く、史実に基づいた解説は引き込まれました。 以前、森西さんが講演される歌舞伎講座を受講したことがありました。講座では、歌舞伎には女性が男装して行っていた時代があった話など、興味深いお話も多く、史実に基づいた解説は引き込まれました。「歌舞伎の世界は自由です。同じ時代に生まれた文楽も、歌舞伎や能の演目を取り入れてはいますが、一部なのに対して、歌舞伎はどんどん新しい分野を取り入れた演目を作り、挑戦してきました。現在でも、スーパー歌舞伎などがそのいい例でしょう。」 分かりやすいことばで、古典芸能を身近なものに感じさせてくれる語り口。劇場へ足を運びたくなるお話には、古典芸能への愛情を感じました。それだからこそ、惹き込まれて行くのでしょうね。まさに研究者であり、上方伝統芸能の普及、振興のお手伝い役の先生です。 |

|

|

取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |

■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧

-

「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート

-

「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん

-

「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん

-

「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん

-

「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん

-

「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん

-

「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん

-

「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん

-

「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん

-

「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん

-

「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん

-

「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん

-

「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん

-

「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。

-

「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん

-

「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん

-

「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん

-

伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。

-

「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。