HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

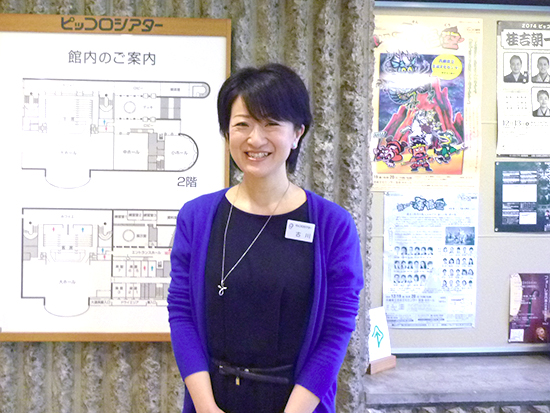

![]() 古川 知可子さん(兵庫県立ピッコロシアター広報)

古川 知可子さん(兵庫県立ピッコロシアター広報) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

古川 知可子さん(兵庫県立ピッコロシアター広報)

| 古川 知可子さん 兵庫県立尼崎青少年創造劇場 業務部副課長 大阪府出身、兵庫県西宮市在住。 近畿大学文芸学部芸術学科(現在、舞台芸術学科)演劇・芸能専攻卒業。 財団法人兵庫現代芸術劇場に就職。情報誌「ひょうご舞台芸術」編集などを経て、兵庫県立芸術文化センター推進室で、海外の青少年芸術団体を招へい公演する「ひょうごインビテーショナル」などを担当。2003年からピッコロシアター業務部所属。 |

| お仕事について教えて下さい。 |

| ピッコロシアター・ピッコロ劇団の広報を担当しています。 各公演のPRと劇場・劇団の存在意義や役割を広くご紹介するのが主な仕事です。 ピッコロシアターは、全国の公立劇場としては初めて演劇学校や舞台技術学校をつくり、30年以上人材育成に取り組んでいます。卒業生はのべ2000人以上。また、20年前に全国初の県立プロ劇団も設立、舞台上演だけでなく、演劇の普及や様々な社会的活動もしています。 まさに、ネタの宝庫! なので、新聞や雑誌・WEBなど、様々な媒体に取り上げてもらうために、公演制作者と広報計画や予算、PRポイントなどを相談しながら進めていきます。企画書を送り、新聞社を訪ね、記者会見や個別インタビュー、稽古場取材の設定などを行なうことも仕事です。 公演の関連事業を企画することもあります。図書館との連携企画展や講座、鑑賞団体向けにバックステージ解説や稽古見学会など。ホームページの運営、月間の定期広報物の発行や様々な媒体からの照会に回答したり、校正したりすることも日常業務です。 その他に、大学生のインターンシップや中学生の職場体験といった研修の窓口も担当しています。年間約50人を受け入れます。劇場業務を体験してもらい、新聞ワークショップやピッコロ劇団員による演劇ワークショップなどのプログラムを考えたりしています。 所属は貸館チームなので、施設見学や劇場に関する相談窓口でもあります。私たちの劇場は、チケット販売や劇場使用の受付、資料室の図書の貸出し、施設案内などの日常業務を職員全員で行う態勢なので、常にお客様に接することのできる環境ですね。 |

|

| もともと演劇に関することを学んでいらっしゃったのですか? |

| フルタイムで働きながら劇団活動をしていた母の影響で、演劇を観る環境で育ち、いわゆる“演劇少女”でした。大学も演劇の実技と理論の両方が学べる学校を選び、近畿大学の芸術学科に進みました。 最初は、俳優に憧れていましたが、厳しい授業が辛くて落ちこぼれに…。舞台裏方を経験したり、他の学科の授業覗いたり、模索していた頃、選挙カーのウグイス嬢のアルバイトを始め、社会的なことに関心をもつようになりました。 ある時、誰もいない町中の公園を見て、突然「劇場は社会の中で必要とされているのか?」という疑問につき当たり・・・。そこから本当の勉強が始まりました。卒業論文を書きながら「公立劇場で働きたい」と考えるようにったのもこの頃です。 |

| これまでに仕事上でぶつかった壁はありましたか? |

| 財団法人兵庫現代芸術劇場に就職。3年後には兵庫県立芸術文化センターができる予定でしたが、バブル崩壊や阪神・淡路大震災などの影響で、劇場建設は凍結状態に。希望していた劇場勤務は遠のきました。 兵庫県立芸術文化センター推進室で様々な事業を担当し、それなりに充実しながらも、現場でお客様を見ながらの仕事ではなく、常に空虚さを感じていたんです。勤め出して8年目で自信喪失。与えられた仕事をこなすだけで、自分には何ひとつ本当の力がないと。  そんなとき、母からの一言「だって学んでないでしょ」にハッとなりました。仕事一色で何もインプットできていなかった自分に気づいたんです。また、父が差し出したある新聞記事で、「仕事は喜びと自信喪失の繰り返し」という考え方を認識しました。 そんなとき、母からの一言「だって学んでないでしょ」にハッとなりました。仕事一色で何もインプットできていなかった自分に気づいたんです。また、父が差し出したある新聞記事で、「仕事は喜びと自信喪失の繰り返し」という考え方を認識しました。そこで、プロの現場をとにかく経験しようと、あちこちの稽古場や劇場へ足を運ぶようにしたんです。そのことで、気持ちを切り替えることができました。 その後、ピッコロシアターへ転勤、ようやく劇場でお客様や舞台づくりを身近に感じながら働けるようになりました。その2年後、芸術文化センターも開館しました。 おかげで、「悩んだら現場へ」は私の財産になっています。 今でも、しんどい時や落ち込むとピッコロ劇団の稽古場に行きます。創造現場の魅力や熱が支えになり、迷うこと、悩むことも肯定できるようになりました。 |

| 休日の過ごし方やリフレッシュ方法があれば教えてください。 |

| 時間管理がとても苦手で、いつも時間に追われて自己嫌悪に陥っています。 しかし、猛烈に仕事をやり繰りし、毎秋、一週間ほど信州長野へ。リンゴの収穫を手伝ったり、散歩したり、山奥に住むアーティストを訪ねたり、失語症者劇団の稽古場を見に行ったり…。 自然と人間が共存している姿に毎年感銘を受けて帰ってきます。時間を攻略しようと悪戦苦闘することさえ傲慢に感じられ、救われますね。 普段は、出勤前に約1時間、喫茶店で本や資料を読んだりします。 |

| 生き方に影響を受けた本、心に残っている本などありますか? |

| 『文化ホールがまちをつくる』(森哲:編) 大学時代、「自分の疑問がそのままタイトルになっている!」と興奮して読み、もっと勉強したいと思い、ライフワークになるかもと予感した一冊です。 『俳優漂流』(笈田ヨシ) 笈田さんはパリ在住の世界的俳優。大学の先生に勧められ、俳優になる方法が書かれていると期待し読みましたが、全く期待外れでガッカリ。20年ぶりに読み直したところ、心打たれました。創造的に生きることがどういうことかが書かれていました。それにしても、出来の悪い学生だったと恥ずかしくなる一冊(笑)。 『ニッポン人脈記~わが町で本を出す』(朝日新聞社) 地域で演劇を創る自分たちと、地方出版に奮闘する人たちとが重なり、大いに励まされた1冊。 自分も地域文化を耕す名もない一員であるという喜びと、そうありたいという願いを心に刻んだ一冊ですね。 |

| 同じ業界を目指したいと考える女性へアドバイスをお願いします。 |

| 現在、全国の公立文化施設は2000館以上あります。「劇場法」の整備で、劇場の役割が明分化され、専門職員が求められる状況になっていますので、役者や劇団制作や劇場での現場経験がある方が良いと思います。とにかく、創造現場を見ておく、経験しておくことをお勧めします。 あとは、社会と芸術文化をつなぐ仕事なので、すぐには成果が出ないことが多い。でも、だからからこそ希望があります。矛盾を抱えながらも5年、10年先を展望して頑張れるか。そのためには、長期で働ける環境が望ましいと思います。 ただし、現在は正規雇用がなかなか無く、契約職員が圧倒的。劇場を渡り歩く人も多いです。民間劇場は、また状況は違うかと思いますが。 大学生の就職相談も受けますが、好きなことを仕事にしたい、しなくてはという強迫観念のようなものを感じますね。社会の中で何か自分が役に立つことはないか?そう考えると少し気が楽だし、選択肢も広がると思います。 |

|

| 今後の夢や目標があれば教えてください。 |

| 社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていくことです。 例えば、この前は初の試みとして、大阪の国際障害者交流センターで、ピッコロ劇団が知的障がいや発達障がいを持つ方など、普段劇場になかなか連れて行き難いお子さん向けの公演をしました。暗くなったらパニックを起してしまうお子さんとか、叫んだりする方もいらっしゃるので、センターとピッコロ劇団が一緒になって脚本を作り上げました。 保護者の方も地域の劇場に連れていくのは不安だと感じていらっしゃる。だから、あまり向こうから観劇などのお話を言ってこられない。不安で言えないんだと思うんですよ。そこで、知的障がいや発達障がいがあっても、劇場に来て楽しめるプログラムをーということで、公演を一から一緒に作るところから取り組むことで実現しました。今年は、ピッコロ劇団員が知的障がい者の方が読みやすい本(LLブック)の制作にも携わる予定です。 今後も、さまざまな方が劇場に足を運べるような仕掛けを考えていきたいと思っています。 |

| ありがとうございました。 |

劇場広報の大変さはもちろんPRです。「お金を出して広告を打つだけでは、集客できない。地域の人が集まる場として、魅力ある仕掛けが大事」という古川さんの言葉が印象に残りました。公立劇場と私立劇場の違いもあるでしょうが、会館が演劇やイベント公演のためだけではない、地域活性化の役割があるという考え方は、とても共感します。劇場の可能性を再確認した取材でした。 劇場広報の大変さはもちろんPRです。「お金を出して広告を打つだけでは、集客できない。地域の人が集まる場として、魅力ある仕掛けが大事」という古川さんの言葉が印象に残りました。公立劇場と私立劇場の違いもあるでしょうが、会館が演劇やイベント公演のためだけではない、地域活性化の役割があるという考え方は、とても共感します。劇場の可能性を再確認した取材でした。 |

|

|

兵庫県立尼崎青少年創造劇場 兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアター http://hyogo-arts.or.jp/piccolo 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町3-17-8 TEL:06-6426-1940(代表) |

取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |

■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧

-

「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート

-

「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん

-

「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん

-

「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん

-

「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん

-

「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん

-

「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん

-

「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん

-

「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん

-

「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん

-

「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん

-

「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん

-

「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん

-

「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。

-

「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん

-

「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん

-

「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん

-

伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。

-

「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。