HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

![]() 森岡 めぐみさん(いずみホール企画部課長)

森岡 めぐみさん(いずみホール企画部課長) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

森岡 めぐみさん(いずみホール企画部課長)

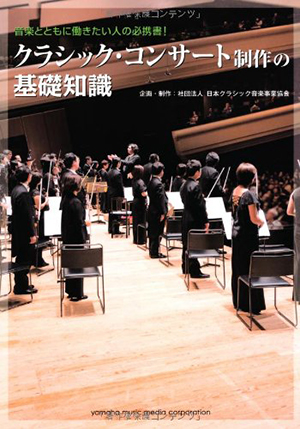

| 森岡 めぐみさん いずみホール企画部課長 1989年開設準備室に入り、レセプション・マネージャー、営業、宣伝を経て、調査・広報、情報誌編集を担当。『クラシック・コンサート制作の基礎知識』(日本クラシック音楽事業協会編)の「広報・宣伝」を執筆。日本音楽芸術マネジメント学会、公益社団法人 全国公立文化施設協会、地域創造の研修会で講師を務める。大阪日日新聞でコラム「ステージドア」を隔週連載中。日本音楽芸術マネジメント学会幹事。 |

| 多くの音楽ホールがありますが、いずみホールの特徴を教えていただけますか。 |

| 2015年で25周年を迎えるクラシック音楽専用の民間ホールで、主催公演を年間約30、年1本のオペラ制作も行っています。クラシック音楽といっても、室内楽からオーケストラ、リサイタル、邦楽まで多彩なんですよ。また、「いずみシンフォニエッタ大阪」という専属の室内オーケストラを持っておりまして、現代音楽の演奏会など、幅広くやっています。 現在は、ドイツのバッハ・アルヒーフ・ライプツィヒという研究所と提携して、バッハのオルガン作品を7年かけて全作演奏という大企画も行っています。要するにバロックから現代音楽に至るまで、このホールのサイズに合ったものを、系統立ててやるというのが特色です。 音楽ディレクターとして国立音楽大学の名誉教授 礒山雅先生を中心に企画したものを、毎年テーマを決めて公演しています。 |

| その中で森岡さんのお立場というのは、どういうお仕事ですか。 |

現在は、情報誌の編集長など、広報を担当しています。 最初は開設準備室という、まさにホール建設中にヘルメットを被って中を見に行くようなところから入社しました。開館後は、レセプションマネージャーという、ホールに来るお客様をご案内するレセプショニストを統括する責任者に。ずっと入り口の傍に立ち、中には入らず演奏を聴き、遅れてこられたお客様の入るタイミングを計ったり、チケットなどの様々な問題を開演までに対処するなど、表の責任者でした。 それを5〜6年経験した後、出産したのを機に内勤に。営業職も経験し、当ホールの情報誌「ジュピター」の編集も担当するようなったんです。 それを5〜6年経験した後、出産したのを機に内勤に。営業職も経験し、当ホールの情報誌「ジュピター」の編集も担当するようなったんです。その後、編集をしつつ広報も担当し、現在では文化庁の助成金申請も担当し、関係先を訪問したり、応募したりしています。 そうなると、文化行政やマネジメントも勉強しないといけないので、それを含めてホールの中ではそれに精通するような形になっています。 |

| 編集長、広報窓口、省庁関係のやりとりというのは、大変かと思いますが。 |

| 実は、すべての仕事が結構一体化しています。たとえばジュピターを編集するために、演奏家のインタビューを設定して立ち会ったり、自分が行うこともあります。そうすると演奏会の内容を直接知り得るわけですから精通しますよね。それを加工して広報リリースを書いたり、ホームページやTwitter、FaceBook、YouTube、スタッフブログなど、ソーシャルメディアなどで発信するなど、ひとつの情報がトータルで役立つようになっているんです。 |

| こういう音楽関係に携わってこられたルーツというのはあるんですか。 |

| 小学校から大学に至るまで、演劇をやり続けてきたので、今でも演劇ファンです。演劇が好きという理由には、創作したものを伝えたいということがあるんです。それで脚本と演出をずっとやってきました。それは現在の広報という仕事に非常に役立っていますね。 また、演劇する“場”が好き、つまり“劇場オタク”なんです。ホールとか劇場がすごく好きなんですよ。海外に行ってもいろいろな劇場を回って、劇場の雰囲気とか、劇場自体のワクワク感を感じていました。大学卒業後のOL時代に、ちょうど当ホールの開館スタッフの募集があったので、迷わず応募したというわけです。 |

|

| いずみホールに関わられたことは天命だったのでは。 |

| 芝居をやっていたので、見る話すということは磨かれていたと思うんですが、クラシック音楽専用ホールに入ったことで、聴覚が磨かれたと思っています。一流のホールで一流のアーティストの企画に関わることで足りなかったところが補完され、今は音楽の面白さにはまっている感じですね。 音楽や絵画などにかかわらず、芸術の面白さ、そこから感じるものは一緒だなと痛感しています。クラシック音楽を聞く中にも、中世の絵画を見たときと同じものを感じるので、すごく関連性があって面白いですね。 |

| 「クラシック・コンサート制作の基礎知識」という本で、「広報・宣伝」の章を執筆されました |

マニュアルを作る気分で自分の仕事をまとめ直しました。演奏会のコンセプトによって、どういう広報展開をすればいいのか、広報時期をどうするのかなど。この本を見て実際にコンサート広報ができるようにするものですから、極力具体的な内容にしました。 マニュアルを作る気分で自分の仕事をまとめ直しました。演奏会のコンセプトによって、どういう広報展開をすればいいのか、広報時期をどうするのかなど。この本を見て実際にコンサート広報ができるようにするものですから、極力具体的な内容にしました。 |

| 広報ノウハウを教えてくれる方というのは、いらっしゃったんですか。 |

| 専門スタッフはいなくて(笑)。とにかく新聞記者のところへ通い、詳しそうな記者さんに教えてもらっている状態でした。あとは、インタビューをする中で勉強しました。インタビューで、聞いていてなるほどと自分の中で咀嚼して、それをまた人に語るわけですよね。人に説明したり、加工して出すには、中身がちゃんと自分で理解できていないとできないので。そういう意味では、聞いて加工して出すということが、実地のOJT(On the Job Training)になって自分自身の役に立ったということですね。 |

| そういうキャリアを積み重ねながら、ご結婚・ご出産されたわけですが。 |

| 当時は育児休暇というシステムはなかったので、取得するために、会社の理解を得ることに苦労しました。出産後3ヶ月でフルタイム復帰。実践して見せていくことで、出産後も業務に支障なく働けるとわかっていただきました。 出産後はすぐに保育園に入れなかったので、身内総動員での勤務でしたが、仕事中でも母乳は出るし、ちょうど母も病気になったりなど、くじけそうなことばかりでした。毎晩泣きながら、まさに、あの電柱まであの電柱までという感じで来ました。その後は、土日出勤や夜勤もある業務ですので、毎朝、お弁当と夜ご飯の支度をして出勤する日々で、睡眠時間は5時間くらいで過ごしています。 |

|

| 今後やっていきたい企画、目標などあればおしえてください。 |

| まず「いずみシンフォニエッタ大阪」の知名度を上げていくために、国際的な発信をしていきたいと考えています。 現在も、アジアなどから大阪へは、たくさんの観光客が来られていますよね。もちろん日本の伝統芸能も良いと思いますが、これだけクラシックがヨーロッパ並みに先進的な地ですので、アジアから大阪へ、娯楽としてクラシック鑑賞もありだと思うんです。インターネットでチケットも買えるようになっていますし、なるべく日本語の壁を低くして、多言語で情報発信していきたいと思っています。 |

| この業界で働きたいという女性に何かアドバイスがあればお願いします。 |

| 「こういう不規則な仕事では、結婚や育児は難しい」と最初から諦めないで欲しいですね。もちろん会社の協力あってこそなんですが、なんとかできます。今は育児休暇などの制度も整ってきましたが、やはり子どもが小さいうちは、どうしても周りに迷惑をかけることも多いです。しかし、成長後はそのお返しができます。 うちのスタッフにもワーキングマザーがたくさんいますが、周囲で協力し合って、長期で働くことを実現しています。 子どもがいる立場、親を介護する立場など、さまざまな立場で演奏会についての意見を持つことができるので、斬新な企画にも新しい視点を持つこともできています。女性としてキャリアを重ねていくことを諦めないで取り組んで欲しいし、できれば長期で働いて欲しいですね。 |

| こういう仕事に携わるためにはどうすればいいでしょう。 |

| 求人は少ない業界です。自分は「○○をしたい。それしかやらない。」ではなく、何でもよいからまずは飛び込んでみてはどうでしょう。例えば、いずみホールではレセプショニスト。つまりお客様を案内する、どんな客層であるか、どんなことでお困りか、ということをホールの現場で見ることは、企画、経理、広報など、どんな分野の仕事をするにしても、すべての基本だと思うんです。 最初にホールのことを知るという立場でもあるので、一番重要だし、そこから仕事を見るというのは大事ですね。 |

| 森岡めぐみさん、ありがとうございました。 |

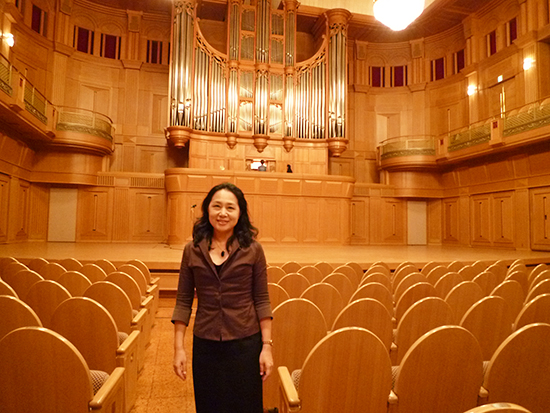

取材当日は演奏会の音あわせ中で、バイオリンの音色が響き渡る中にお邪魔しました。年間を通して30以上の公演を企画されていますが、季節や年間を通して企画される公演の中には、ランチタイムコンサートや映画音楽など、気軽に鑑賞できるものもあります。 取材当日は演奏会の音あわせ中で、バイオリンの音色が響き渡る中にお邪魔しました。年間を通して30以上の公演を企画されていますが、季節や年間を通して企画される公演の中には、ランチタイムコンサートや映画音楽など、気軽に鑑賞できるものもあります。理想の音場の原点をウィーンフィルハーモニーの本拠地に求めた会場は、天井、壁、シャンデリアなど、緻密に計算された音響効果となっており、ホールを後にしてからも、どこか耳の奥の方に、心地よく弦楽器の音色が残っているように感じました。 |

|

|

.jpg) いずみホール いずみホール http://www.izumihall.co.jp/ 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目4−70 住友生命OBPプラザビル 2F |

取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |

■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧

-

「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート

-

「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん

-

「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん

-

「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん

-

「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん

-

「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん

-

「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん

-

「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん

-

「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん

-

「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん

-

「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん

-

「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん

-

「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん

-

「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。

-

「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん

-

「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん

-

「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん

-

伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。

-

「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。