HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

![]() 豊澤 住輔さん(義太夫節三味線)

豊澤 住輔さん(義太夫節三味線) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西の舞台芸術を彩る女性たち

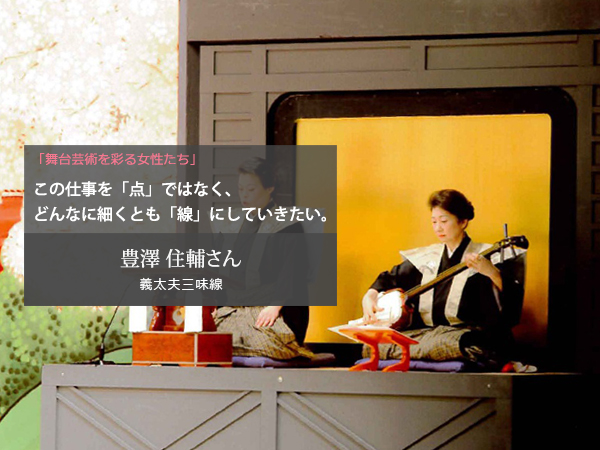

豊澤 住輔さん(義太夫節三味線)

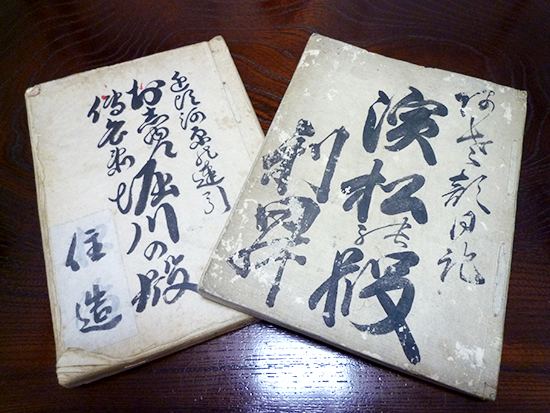

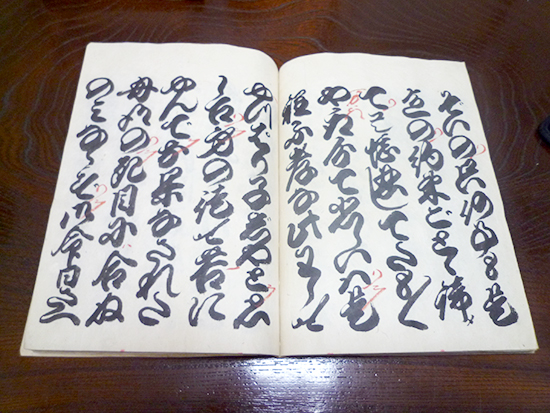

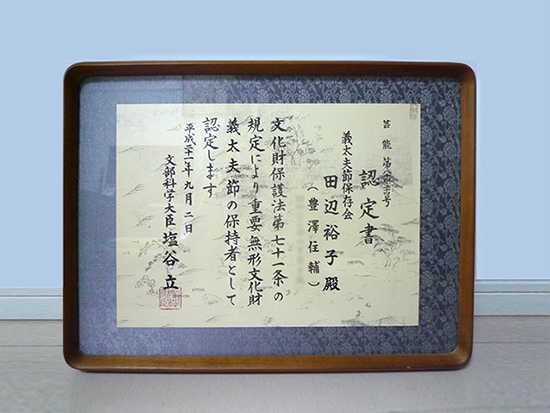

| 豊澤 住輔さん (とよざわ すみすけ/義太夫三味線) 大阪府出身。昭和55年 豊澤住造師に入門、昭和56年 人形浄瑠璃因協会 女義太夫公演で初舞台。平成2年 人形浄瑠璃因協会 女子部門奨励賞受賞、平成21年 無形文化財義太夫節保持者認定 |

| 現在のお仕事について教えていただけますか。 |

| ひと言で言えば、「義太夫節三味線弾き」です。義太夫節の語りが太夫、その詞などを伴奏するのが、義太夫節三味線です。関西方面では義太夫節イコール浄瑠璃と言われることが多いです。 職業を聞かれて「太棹の三味線弾きです。文楽(正式名は人形浄瑠璃文楽座)の方と同じ三味線です。」と答えると、「文楽に出ているの?」と聞かれることもありますが、文楽の舞台に出られるのは男性だけです。関西では、女流義太夫(女義)がお披露目する場所が少なくなってきている現実がありますね。 |

|

| 普通の三味線と義太夫三味線の違いとは? |

| 三味線には大きく分けて、 『細棹』『中棹』『太棹』 という種類があり、三本の弦で音を出す超原始的な楽器です。長唄、清元、地唄などは細竿や中棹で弾きますが、津軽民謡や義太夫節では、『太棹』を使います。三味線の棹・バチも一番太く、力強い音を響かせることができます。 弦楽器は何でもそうでしょうが、愛情を込めて可愛がる(手入れする)ということを聞いてくれるけれど、丁寧に扱わないと、こちらが思うような音を出してくれません。弾き込んだ方が良い音が出てくるのも不思議ですね。放っておくと、音が前に出なくなってきたり、籠もってくるんですよ。手間の掛かるパートナーという感じでしょうか(笑)。  三味線は3つに分割できることをご存じですか。三味線はすべて分解できます。また、音の高低はコマで調整しますので、その日の天気や湿度、弦の張り加減を見て、コマと呼ばれる音程の位置を決めるものを選びます。 三味線は3つに分割できることをご存じですか。三味線はすべて分解できます。また、音の高低はコマで調整しますので、その日の天気や湿度、弦の張り加減を見て、コマと呼ばれる音程の位置を決めるものを選びます。太夫さんの声の高さもそれぞれ違うし、演奏場所によっても調子が変わってくるし、バチをかけてみないとわからないので、演奏前に、その都度、調整していきます。 義太夫の駒は水牛の角でできていて、鉛が仕込まれているので、湿度などで浮いてくると音が鳴りませんので、湿度でコマが浮いてくる梅雨時には、その鉛を叩いて調整することもありますよ。演奏中に浮いてきたら大変ですのでね(笑)。超原始的でしょ(笑)。手数をかけることで、良い演奏ができる楽器が三味線です。 |

| お仕事の中で、どんなことに力を入れていますか? |

| 義太夫は文章を弾くとも言い、音で情景や人物を表現することができます。静寂の風景を表す場面でも、三味線の音色でその情景をお客様の目の前に浮かび上がらせるような音を奏でます。塵ひとつ無いシンとした場面を三味線が演出するわけです。音楽演奏でもあり、効果音でもあり。舞台袖、舞台上にありながら、そういう役割を担うわけですから、一緒に舞台を創り上げる、演目の重要な一部分だと思って弾いています。 |

| いつから古典芸能に興味を持つようになったのでしょうか。 |

実母がやはり義太夫節三味線弾きでしたので、母のお腹の中にいるときから三味線の音色を聞いてました(笑)。しかし成長期はもちろん、結婚するまで一切関わったことはなかったんです。 実母がやはり義太夫節三味線弾きでしたので、母のお腹の中にいるときから三味線の音色を聞いてました(笑)。しかし成長期はもちろん、結婚するまで一切関わったことはなかったんです。私が幼い頃、多くの素人の生徒さんや仕事を抱えていた母はとても忙しく、公演で家を空けることも頻繁でした。子どもとしてはとても寂しかったんです。その経験もあり、自分の子どもには寂し思いをさせたくないと思い、平凡な専業主婦になるのが目標でした。 ところが、いざ結婚して自分が母親になった時、ふと自分の将来に疑問を持ったんです。このまま家事・育児に専念して、いずれ子どもが手を離れたときに、主人も仕事で忙しくしているだろうし、自分には何が残るのだろうかと。このままだと、「子どもたちのためだけに人生を捧げてきた」とか、恩着せがましい親になってしまうなと思ったんです。仕事がしたいというよりも、このまま何もすることなく子育てが終わり、自分自身の人生に戻ったときに、果たしてどうなっていたいのか…。将来にすごく不安を持ったんです。

ちょうどその頃、母のところに10〜20代の女性たちが義太夫を習いに来ていて、お稽古場で同年代の女性たちががんばっている姿に刺激を受け、「私もやってみたい」と初めて思い、母に入門することを決めました。

母は猛反対でした。結婚後だったこともあり、習い始めるには遅すぎる、厳しい世界だとも、言われました。しかし、「私にはこの道しかない」と思い、頼み込んで入門させてもらったんです。 実母が師匠というのはやりにくかったですね。ものすごく厳しく指導されました。それでも、続けて来られたのは、やはり、お腹にいた頃から聞いていた義太夫三味線の音色が細胞に染みついていたのかも知れません。 子どもを稽古場に連れて行けば、自分の稽古中は、他の誰かが面倒を見てくれるという環境にも助けられました。働いている母親が嫌だったのに、結局同じような道を歩んでいましたね(笑)。そういう思いで始めた義太夫三味線ですので、この仕事を「点」ではなく、どんなに細くてもいいので「線」にしようという思いは強かったです。夫の仕事で宮崎転勤になったときも、宮崎から大阪へ、仕事で得た収入で稽古場に通うようにしました。 |

| 家庭を持つ働く女性としての時間の作り方はどうされていましたか。 |

| 打ち合わせや稽古で夜に外出するときは、駅で待ち構えるようにして、帰宅する主人に子どもを託し、そのまま電車に乗って出ることも多々ありました。やはり家族の協力なしでは、仕事として続けていくことも難しかったと思います。子どもが下校する時間に、自宅にいないので、近所の友人に助けてもらったりもしました。毎日出て行く仕事ではないですが、春秋には毎週のように公演があったり、一日に複数公演を掛け持ちすることも多く、京都、大阪、神戸などを中心に飛び回っていました。 仕事で追い詰められてくると、チラシ寿司を作ることでストレス発散していたんですよ(笑)。細かく切って、がーっと混ぜるので、気持ちがスッキリするんです。立て込んだ仕事が終わったときは、ホッとするのか、発熱したりもしましたが、舞台人としては、本番までは風邪を引かないように、子どもにも引かせないように、健康管理も大事な仕事です。 |

| これまでにどんな「壁」を経験されましたか? |

2010年、江戸時代からの流れをくむ人形浄瑠璃文楽の三業(太夫、三味線、人形遣い)と女流義太夫らの団体「財団法人人形浄瑠璃因(ちなみ)協会」への補助金の見直しが実施され、サポートが無くなりました。年2回の公演もなくなり、なかなか発表の場がない現状があります。 2010年、江戸時代からの流れをくむ人形浄瑠璃文楽の三業(太夫、三味線、人形遣い)と女流義太夫らの団体「財団法人人形浄瑠璃因(ちなみ)協会」への補助金の見直しが実施され、サポートが無くなりました。年2回の公演もなくなり、なかなか発表の場がない現状があります。何とか自分たちで公演を開催し、「浄瑠璃発祥の地である大阪でがんばらないと!」と思っています。関西には、女流義太夫の太夫と三味線弾き10人以下が残るのみ。関東には、多くの女流義太夫の太夫、三味線弾きさんたちが活躍されていますが、「発祥の地である大阪、竹本義太夫さんがいた土地・大阪で後継を育てたい」という気持ちは強くあります。 文楽のお師匠さんたちは私たち女流義太夫のメンバーを大事にしてくださっていますが、文楽の舞台に女性は上れませんので、公演の機会が少ないのです。特に女性は、結婚や出産などでこの世界から遠のいてしまったり、関西では仕事が少なく、この仕事一本でプロとして生活していくには、難しい現実もあります。発表する場を多く創れば創るほど、お師匠さんに稽古をお願いしやすいですし、技量を磨ける機会になりますので、今後そういった機会を増やすことが課題です。 |

| 今後の目標はありますか。 |

やはり「後継者の育成」ですね。趣味ではなく、若くてもプロとして生活ができるよう、結婚しても復帰できるよう、関西での女流義太夫の復権を考えています。 やはり「後継者の育成」ですね。趣味ではなく、若くてもプロとして生活ができるよう、結婚しても復帰できるよう、関西での女流義太夫の復権を考えています。今、女流義太夫の存在自体、ご存じない方が多いと思います。文楽の男性と同じ太棹三味線を使い、ましてや文楽の太夫さんよりも女性は調子が高く、それだけ弦を張るので、弾くのにものすごく力が要るんです。そういう意味では、身体的にも女性は不利なのかも知れませんが、一方、女性ならではの演目もあります。 例えば『伽蘿先代萩』(めいぼく せんだいはぎ)。乳母・政岡の目の前で、実の息子・千松がなぶり殺されるのを苦渋の思いで我慢しなければならない場面があり、こういうところは、「子供を持つ母親として、登場人物の心情をより理解できる」と言う自負はあります。 こういうところは女流義太夫ならではの醍醐味ですし、女流義太夫は、無くしてはならない伝統芸能だと確信しています。 |

| 同じ業界を目指したいと考える読者女性へメッセージをお願いします。 |

「音曲の司」といわれる義太夫ですが、三味線は特に原始的で、やればやるほど奥が深く難しいものです。しかし、それだけに少し弾けるようになると惹き込まれると思います。 「音曲の司」といわれる義太夫ですが、三味線は特に原始的で、やればやるほど奥が深く難しいものです。しかし、それだけに少し弾けるようになると惹き込まれると思います。音を見極めるのに、ここがゴールというものがない世界。私自身も40年近く弾いてきましたが、まだまだ序の口ではないかと思うほど、奥が深い世界です。もっともっと違った音が出るのではないかと、模索しています。「一生」ではなく「二生」は欲しいくらい(笑)。それだけに、人生をかけて取り組める世界でもあります。 |

| ありがとうございました。 |

| (取材:2016年4月) |

取材時に、間近で弾いていただいた太棹の音色は、本当に力強く、一緒に稽古をされていた女流義太夫(女義)の語り方、太夫・竹本住蝶師匠とのかけ合いには、鳥肌が立ちました。義太夫と三味線との息のあったやりとりで、そのシーンがまるで立体映像のように目の前に浮かび上がります。 取材時に、間近で弾いていただいた太棹の音色は、本当に力強く、一緒に稽古をされていた女流義太夫(女義)の語り方、太夫・竹本住蝶師匠とのかけ合いには、鳥肌が立ちました。義太夫と三味線との息のあったやりとりで、そのシーンがまるで立体映像のように目の前に浮かび上がります。義太夫、三味線は、オーケストラであり、俳優であることを、改めて感じることのできた取材でした。そして、その裏には、デジタル世界では成し得ない、原始的だけれど、とても重要な“積み重ねる時間”がありました。芸を極めることへの強い想いのバトン、若い世代へ渡せることを願います。 |

|

|

取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |

■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧

-

「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート

-

「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん

-

「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん

-

「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん

-

「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん

-

「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん

-

「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん

-

「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん

-

「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん

-

「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん

-

「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん

-

「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん

-

「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん

-

「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。

-

「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん

-

「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん

-

「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん

-

伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。

-

「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。