HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(士業)

■関西ウーマンインタビュー(士業)

![]() 乘井 弥生さん(弁護士/女性共同法律事務所)

乘井 弥生さん(弁護士/女性共同法律事務所) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(士業)

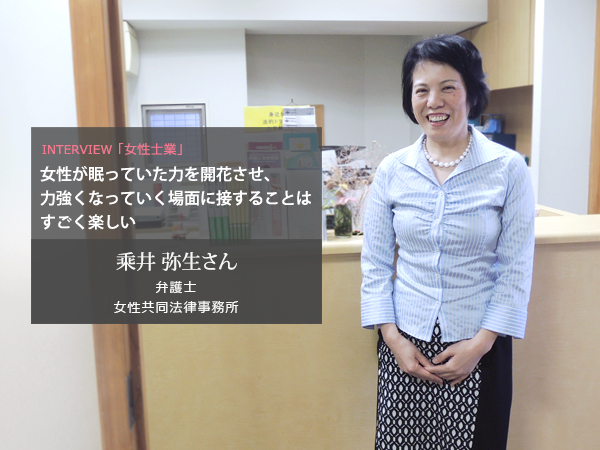

乘井 弥生さん(弁護士/女性共同法律事務所)

| 乘井 弥生さん(弁護士/女性共同法律事務所)

大阪市立大学法学部卒。1995年大阪弁護士会登録。2002年女性弁護士三人で「女性共同法律事務所」を設立(現在女性弁護士7人在籍)。横山ノックセクハラ裁判や、男女賃金差別訴訟など、女性に関わる多くの事件に関わる。複数の大学でジェンダーに関する授業の非常勤講師をつとめ、家庭裁判所調停委員や地方自治体の審議会委員など、個別紛争の代理人としての活動以外にもフィールドを広げている。1995年に発生した東住吉女児焼死事件では、主任弁護人として事件の冤罪性を訴えてきた。(同事件は2015年10月に再審開始が確定し、2016年8月に無罪判決が出る見込みである) 女性共同法律事務所 大阪市中央区大手前1-4-2 都住創大手前505 http://www.josei-law.com/ |

| 7人の女性弁護士が在籍する「女性共同法律事務所」。設立メンバーの一人でもある乘井弥生さんが本格的に弁護士を目指したのは2人のお子さんの子育て中。「横山ノック事件」など多くのセクシュアル・ハラスメント事件に関わり、女性の人権に軸足を置いた活動を続けてこられた中で、男女の格差を無くすために何が重要かお聞きしました。 |

| 結婚・子育て後にキャリアを積むのも「あり」 |

| 法学部を選んだのは、周囲への反発心だったとか。 |

| そもそもなぜ法学部に入ったのかと言われると、あまのじゃくなんです(笑)。高校の進路面談で先生から、「女の子やから、家政学部か外国語学部かな?」と言われ、「なんで?」とカチンときたんです。女性はこうあるべきだと勝手に決めないでって。その反発心もあって、それなら女性がいないところに行こうと思い、当時女性の進学が少なかった法学部に入りました。 最初から弁護士になろうと思っていたわけじゃないので、在学中は好きなことばかりしてあまり勉強していなかったんです。でも当時は男女雇用機会均等法もない時代。4年制大卒の女性を採用する職種は極めて限られていて、教員になるか行政職に就くか。そこで「資格を活かせる仕事がいいかな。司法試験は年齢制限もないし。」といった消去法で弁護士の職業を選んだというのが正直なところです。 |

| 実際に司法試験にチャレンジしたのは、子育ての時期だったそうですね。 |

| 大学の後半あたりになると、ある程度の人生設計を考えますよね。いつごろ結婚しようかとか、いつごろ子どもを産もうかとか。あるいは子どもは欲しくないとか。そこで子どもを育てながら仕事をする方法を考えてみると、(1)自分の母や夫の母あるいは姉妹に、子育ての大部分を担ってもらうパターン、(2)ある程度、仕事のキャリアを積んだあと、生物学的な出産適齢のぎりぎりで出産するパターン、があることが分かりました。でも、私の母は働いているので全面的に頼るわけにはいかない。夫の母も高齢だから難しい。そうなると夫と私が協力して乗り切るしかないんだけれど、働きながら子どもを産んで育てるのって難しいなと思ったんです。 あるとき、雑誌に「早い時期に子どもを出産して、それからシンガーソングライターになりました」という方の記事を読んで、まず子どもを産んじゃって、それから仕事のキャリアを積むというのも、もう一つの方法として「あり」かもしれない。「私はこれでいこう!」と思ったんです。そこで、子育て期に資格取得時期を重ねる、という「戦略」を考え、大学4回生の時に同じ大学の先輩と結婚。24歳と26歳で出産した後、しばらくは家庭で子育てに専念していましたが、第2子が3歳になった頃から本格的に司法試験の合格を目指し、受験勉強に取り組みました。 |

|

| 子育て中、どのように受験勉強をされていたのですか? |

| まず勉強する時間を確保するために、子どもたちを保育園に預けようと考えたんです。ところが、ここが日本の保育制度の難しいところで、働いていないと保育園に入れてくれません。でも、毎日働くと勉強する時間が無くなってしまいます。そこで、週に4日程度、図書整理と校正のアルバイトをして、あとは終日勉強する。受験前になると勤務時間を調整してもらったり、子育ての隙間時間を見つけては勉強していました。司法試験に合格したのは34歳。それまでの約5年間は、今思えば人生で一番忙しかった期間でした。 |

| 約5年。ここでくじけなかったのはなぜですか? |

| それはやっぱり母を見ていたからです。私が幼い頃からずっと母の働く姿を見ていましたから、女性も自分の仕事を持つことは当然のことと思って育ってきました。でも当時は、男性と同じように働いていても、女性が家事育児を一手に担っていた時代。母は毎日忙しく、フルタイムで働き夕方家に帰ってくると、父がテレビで巨人阪神戦を見ている横で、バタバタと私たちの食事を作っていました。 母の世代は、女性が仕事でキャリアを積み、家庭生活を充実させるということは、「ぜいたくな夢」という空気が社会の中にあったように思います。それを見ていて、女性って損だな、おかしいなと思っていました。「いい旦那を見つけて結婚して、夫の経済力を生活のベースにして幸せになる」なんてことは一切考えていませんでした。 でも実際はというと、頭で考えた「戦略」を実行に移してみたけれど、試験はなかなか通らない。子育てしながらの受験勉強は、自分のやりたいことをやり続けることは、周りに我慢を強いているのかもしれない、と悩んだ時期もありました。それでも、「叩けよ、さらば開かれん」を座右の銘にして乗り切ってきましたが、「自分のやりたいように生きたらいい」と夫や両親に励まされ、通るか通らないかわからないような試験に、何年もかけてチャレンジできたことは、とてもラッキーだったと思います。 |

| 「女性の人権」をキーワードにした法律事務所 |

| 「女性共同法律事務所」を女性弁護士3人で設立されました。 |

| 弁護士になった当初は、いろんな案件に携わる法律事務所に所属していましたが、以前から交流のあった宮地光子弁護士に誘われて、女性の賃金差別事件に関わったり、また、雪田樹理弁護士に誘われて、「横山ノック事件」のような女性に対する暴力事件など、いくつかのセクシュアル・ハラスメント事件に関わってきた中で、もっと女性の人権に軸足を置いた仕事をしたいと思うようになったんです。 弁護士になって7年目の2002年、宮地弁護士と雪田弁護士の三人で、「女性の権利を守り、発展させるための発信基地をつくりたい」との想いで設立したのが、女性共同法律事務所です。女性に特化した法律事務所というと、当初は「そんなん食べていけないんじゃない?」と言われたこともありましたが、今年で14年目、今は全国の女性から相談をいただいています。 |

| この14年で、女性に対する人権は変わったと思いますか? |

| 「DV」という言葉が無かった頃は、夫に殴られて警察を呼んでも、相手にしてくれなかったという話もよく聞きましたが、DV防止法が施行された後は、警察の対応も変わってきています。また性犯罪の裁判でも、被害者が証人に立つ際に、顔が分からないような「遮へい処置」や、心理カウンセラーが横に寄り添って尋問に立ち会うことを認めるなど、行政や司法の対応もずいぶん変わってきたと思います。 女性の人権に関わる法律が変わったことで前進している面もありますが、男性と女性の経済力の格差の面では、あまり大きくは変わっていないんじゃないかなと思います。経済的な男女の格差が女性に対する暴力を産みやすい。女性の不幸は男性の不幸でもあるんです。 |

| 「女はこうあるべき」といった意識から自由になる |

| 男女の格差を無くすために、男性の意識を変えることと、女性の意識が変わるのとでは、 どちらが早いと思いますか? |

それはやはり女性が意識を変えないといけないと思います。自分の足を踏まれているのに、「痛い」と言わずにいたら、相手にすれば、「踏まれててもいいと思っている」という話になりますから。 それはやはり女性が意識を変えないといけないと思います。自分の足を踏まれているのに、「痛い」と言わずにいたら、相手にすれば、「踏まれててもいいと思っている」という話になりますから。それはおかしい、辛い、納得できない、ということは、ちゃんと声にしていかないといけないんです。それには女性も、自分自身が「性別役割分業意識」や「女はこうあるべきといった固定的な意識(偏見)」から自由になることだと思います。 例えば私の経験でいうと、私は掃除をしていなくても、あまり気にならない方で、どちらかというと夫の方が綺麗好き。学生結婚した当初、ある時夫が、「掃除はしないの」と遠慮がちに言うので、「やりたいなら、遠慮せずにやってもらっていいわよ。」と言ったんです。それから我が家では夫が掃除係になりました。 でも、世間の女性の中には、「掃除ができていない」と夫に言われると、「自分のできていないところを指摘され、非難されてしまった。恥ずかしい」と思う人もいると思います。ですが、そうした「こうあるべき」という意識に、自分自身が囚われていること自体を変えたほうが、うまくいくことの方が多いと思うんです。 そういう私も「作られた意識」に囚われていたことはたくさんあります。「子どもには手作りのものを食べさせるのが良いお母さん」という意識があって、手作りのハンバーグや餃子を一生懸命作っていた時期がありました。一方で夫は仕事が忙しく、帰宅が11時過ぎといった日も多い。せっかく作った料理に箸を入れてくれない。だんだん、報われない仕事をしている疲労の顔が、私に出ていたのかもしれません。そんなとき、「家事を一生懸命やって疲れた顔を見るより、いつも機嫌良くいてくれるほうが僕は嬉しい」と夫が言ってくれたことで、「目からうろこ」の気持ちになりました。 生活に関わることは、男女問わず、大人子ども問わず、できる人がやる。それは義務では無く、生活を楽しむという意味においても。「こうあるべき」ということに囚われず、できる人がする方が、結局は周りのためにもなるように思います。 |

| 女性の弁護をされてきて、印象に残るのはどんなことですか? |

| 法律事務所に来られる女性は、理不尽に自信や能力を奪われたり制限されたり、心身ともに疲れた状態で来られる方が多いです。離婚問題でも、夫から「おまえは意見なんかするな」と言われ続けているという人に、「あなたはどうしたいの?」と聞いても、なかなか自分の意見が出てこない。夫がこう言う、親がこう言うと話すけれど、自分はどうしたいか分からないんです。 それでもいろいろ話をするうちに、だんだん自分の気持ちが整理されてきて、裁判で尋問に立つ時には、夫や相手の弁護士が見ている横で、ちゃんと自分の意見を言えるようになるんです。その経験が「自信」となり、離婚後の人生も大きく変わっていくように思います。 私がかかわった冤罪事件では、支援の会でお母さんが息子の無実を訴えてこられました。それまで人前で話をしたことも無い60代の女性が、大勢の人の前でマイクを持って自分の気持ちを話すんです。最初の頃はとまどいもあったと思いますが、経験を積み重ねることによって、自分の持ち時間や、その会場に集まっている人たちの顔ぶれに合わせて、状況判断しながら話すこともできるようになります。やはり「自分の気持ちを話す」ということは訓練なんだなと思います。 自分の身にふりかかった困難を主体的に解決する、そのお手伝いをすることで、元気になっていく姿、自分の人生を切り開いていく姿を見るときが一番、仕事のやりがいを感じますね。 |

| 女性が力強くなっていく場面はすごく楽しい |

| 乘井さんの考える、女性の生き方とは? |

いろんな事件の中で見ていると、女性って本当はすごく力を持っているとつくづく思います。機会さえあればどんどん変わっていける。それに早く気づいて欲しいですね。 いろんな事件の中で見ていると、女性って本当はすごく力を持っているとつくづく思います。機会さえあればどんどん変わっていける。それに早く気づいて欲しいですね。そのためには女性はもっと外に出るべきだと思います。人と話し、意見を戦わせ、自分が間違っていることも経験する。失敗する権利もあるんです。そうして試行錯誤しながらも、一人の主体として生きるべきだと思います。 女性に特化していることで、男性を排除して、女性だけのための法律事務所という誤解もありますが、決してそうでは無いんです。私たちは敵を作ろうとしているのではなく、性別にかかわらず、人間らしく生きていける社会になってほしい。それを女性の視点から、また女性としての経験を持って、発信できることがある。そういう想いでいます。 女性が眠っていた力を開花させ、力強くなっていく場面に接することはすごく楽しい。「元気で自信のある女性たち」が増えることが、きっと世の中のためになると確信しています。 |

| これからの日本の女性の人権の未来を担う、若い女性弁護士さんに伝えたいこととは? |

| 法律の世界は外から見ると、男女平等が実現し、公正公平な社会と思われがちですが、決してそうではありません。意思決定に関わる主要な場所に、女性弁護士がどれくらいいるかという点でも、まだまだだと思います。でも、弁護士の仕事は、力ではなく理を武器にする世界。対人関係の能力が必須なので、女性として生きてきた経験をプラスに使える仕事です。なので、女性の弁護士には、もっともっと活動領域を広げて頑張って欲しいですね。 もちろん、自分や家族のために頑張るのも良いですが、社会のいろんな問題について発言する機会を与えられた職業である以上、声をあげることが困難な人たちの声を代弁できる立場にあることを自覚し、それを仕事の志にして欲しいという気持ちもあります。何かの縁で、社会的に意義のある事件に関わることになったときは、弁護士の仕事の社会的意義をアピールして欲しいと思っています。 |

| ありがとうございました。 |

| 取材:山部香織(関西ウーマン編集長)/2016年5月 |

■関西ウーマンインタビュー(士業) 記事一覧

-

「「気持ちよく暮らす」をつくりたい」住まい手とじっくりと話し合って家を創る建築士の絵里子さん

-

「自分で考えて行動して得た「体験の引き出し」を増やす」「衣食住+アート」と建築をつなぐ建築士のめぐみさん

-

「自ら環境をつくっていけば楽しく仕事ができる」出産を機に独立、「ママ建築家」として活躍する奥田さん。

-

「女性が強くなっていく場面に接することは楽しい」女性の人権を守る弁護士として働く乘井さん

-

「人は温もりを経験して初めて問題に立ち向かえる」虐待を受けた子どもたちのためのシェルターを運営する弁護士の森本さん

-

「心地いい、その人の居場所を創る」自然環境と家族の暮らし方に寄り添う住いを創る小笠原さん。

-

「頭の中で考えているだけではできない仕事もある」利用者と向き合う設計に魅力を感じて独立された建築士の所さん

-

「まちづくりの裏方を究める」京都のまちづくりには欠かせない人と言われる、一級建築士の大島さん

-

「京都が京都であるために自分ができることをしたい」建物の評価や価値伝えたいと不動産鑑定士として働く辻本さん

-

「一切の妥協を許さない。それが一流の仕事に繋がる」弁護士として医療紛争を専門に活躍する水島さん

-

「法律はあくまでも手段。主人公はお客様自身」人生何があるかわからない。ご自身の体験を活かし女性を支援する佐伯さん

-

「高齢者と事業所を運営する方々の力になりたい」有志3人で独立。若き女性弁護士の伊丹さん

-

「女性のための年金調査隊」自分の将来を考えるのは自分自身と、年金の重要性を伝える社労士の優さん

-

「こんな大切なことを知らずに生きてきたのか」とお金に対する教育の無さに奮起、ファイナンシャルプランナーとして活躍される晴美さん

-

20代で社労士資格を取って10年。ずっと介護の仕事を続けてこられ「福祉系社労士」として開業された溝上さん

-

「税理士の仕事って楽しい。」税理士資格取得後は一人で独立、出産することを機に税理士法人にされたゆかりさん。

-

介護タクシー営業許可申請など福祉関連の申請業務を専門に行う行政書士で活躍する富永さん

-

女性士業が集まる「関西ビジネスコンシェルジュ」代表の中川さん。何度もチャレンジし念願の弁護士になったいきさつをお伺いしました。