HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

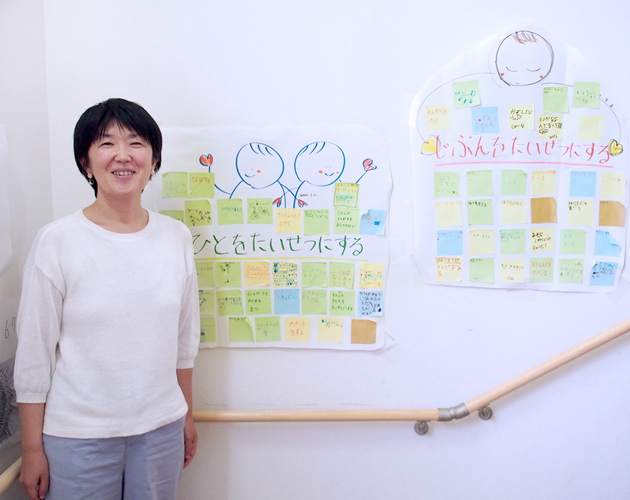

![]() 藤田 美保さん(箕面こどもの森学園 校長/認定NPO法人 コクレオの森 理事)

藤田 美保さん(箕面こどもの森学園 校長/認定NPO法人 コクレオの森 理事) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

藤田 美保さん(箕面こどもの森学園 校長/認定NPO法人 コクレオの森 理事)

自分が納得のいく生き方をしたい

藤田 美保さん

箕面こどもの森学園 校長

認定特定非営利活動法人コクレオの森 理事

箕面こどもの森学園 校長

認定特定非営利活動法人コクレオの森 理事

市民によって開校されたオルタナティブ・スクール「箕面こどもの森学園」。「子ども一人ひとりの個性を尊重し、民主的に生きる市民を育むこと」を目的に、子どもたち自身が学習計画や授業(学習)内容、時間割をはじめ、校内ルールや行事なども考えて実行するという、子ども主体の教育を実践しています。

オルタナティブ・スクールとは、「従来の学校教育とは異なる新しいタイプの学校のこと」。学校教育法で認められた学校ではないので、公立学校に学籍を置くことで、卒業資格を得る形になっています。

同校では現在、小学1年生から中学3年生まで約60人の子どもたちが学んでおり、近年は定員を超える入学志願者がいるそうです。

校長の藤田美保さんは、開校前から中心的なメンバーとして学校づくりに関わってこられました。これまでを振り返ると、小学生の時に「自由な教育を受けたい」と思うも叶わない、高校・大学時代に目標を持つも見失う、想定外に小学校教諭になる、新任まもなく後悔など、さまざまな紆余曲折を経て、今があると言います。

「学校をつくる」という目標を持つきっかけとは? その目標を実現する原動力になったのは何だったのでしょうか。

オルタナティブ・スクールとは、「従来の学校教育とは異なる新しいタイプの学校のこと」。学校教育法で認められた学校ではないので、公立学校に学籍を置くことで、卒業資格を得る形になっています。

同校では現在、小学1年生から中学3年生まで約60人の子どもたちが学んでおり、近年は定員を超える入学志願者がいるそうです。

校長の藤田美保さんは、開校前から中心的なメンバーとして学校づくりに関わってこられました。これまでを振り返ると、小学生の時に「自由な教育を受けたい」と思うも叶わない、高校・大学時代に目標を持つも見失う、想定外に小学校教諭になる、新任まもなく後悔など、さまざまな紆余曲折を経て、今があると言います。

「学校をつくる」という目標を持つきっかけとは? その目標を実現する原動力になったのは何だったのでしょうか。

「自由な教育を受けたい」という想いが出発点

「学校をつくりたい」と思われた原点は、小学生の時にあるそうですね。

小学3年生の時に読んだ本が原点にあります。

いとこの部屋で帰りを待っていた時のこと。本でも読んで待っていようと手にしたのが、黒柳徹子さんの『窓ぎわのトットちゃん』でした。

高校生のいとこの本棚には難しそうな本が並んでいたのですが、その本の表紙には子ども向け絵本で見たことのある絵が。「この本なら小学生の私にも読めそう」という理由から、読み始めたんです。

黒柳徹子さんの自伝的な内容で、黒柳さんが通っていた「トモエ学園」のことを中心に書かれていました。

それまで学校といえば、教室に子どもたちが40人近くいて、みんなが黒板のほうを向いて座席に着き、先生の言うことに従って同じ教科書をもとに学ぶところだと思っていました。

でも、「トモエ学園」は違ったんです。それぞれが興味や関心のあることを好きなペースで学んでいて、こんなにも自由な学校があるなんてと衝撃を受けました。

私もこんな自由な教育を受けたい。自分のやりたいことは自分で決めたい!

親に「こんな学校に転校したい」と懇願するも、「トモエ学園」は戦争で焼けてなくなっていたので、親から「そんな学校はない」と言われてしまったら、それ以上はどうすることもできませんでした。

いとこの部屋で帰りを待っていた時のこと。本でも読んで待っていようと手にしたのが、黒柳徹子さんの『窓ぎわのトットちゃん』でした。

高校生のいとこの本棚には難しそうな本が並んでいたのですが、その本の表紙には子ども向け絵本で見たことのある絵が。「この本なら小学生の私にも読めそう」という理由から、読み始めたんです。

黒柳徹子さんの自伝的な内容で、黒柳さんが通っていた「トモエ学園」のことを中心に書かれていました。

それまで学校といえば、教室に子どもたちが40人近くいて、みんなが黒板のほうを向いて座席に着き、先生の言うことに従って同じ教科書をもとに学ぶところだと思っていました。

でも、「トモエ学園」は違ったんです。それぞれが興味や関心のあることを好きなペースで学んでいて、こんなにも自由な学校があるなんてと衝撃を受けました。

私もこんな自由な教育を受けたい。自分のやりたいことは自分で決めたい!

親に「こんな学校に転校したい」と懇願するも、「トモエ学園」は戦争で焼けてなくなっていたので、親から「そんな学校はない」と言われてしまったら、それ以上はどうすることもできませんでした。

「『トモエ学園』のような自由な教育を受けたい」と思ったことが、「そんな教育を受けられる学校をつくりたい」という想いにつながったのですね。

大学では教育学科に進学し、卒業後は小学校教諭になられています。それは「学校をつくりたい」という想いを実現する道筋として選ばれたのですか?

大学では教育学科に進学し、卒業後は小学校教諭になられています。それは「学校をつくりたい」という想いを実現する道筋として選ばれたのですか?

いいえ、教員になるつもりはまったくなかったんです。

大学の教育学科に進学したのは、ほかに目標があったからでした。それが紆余曲折を経て、採用試験を受けたら受かったので、小学校教諭になったというだけなんです。

それに、教育を受ける側として「『トモエ学園』のような自由な教育を受けたい」とは思いましたが、「学校をつくりたい」とまでは思っておらず。

むしろ、思いがけず小学校教諭になったことで、改めて日本の公教育に疑問を抱き、「学校をつくりたい」という想いにつながりました。

大学の教育学科に進学したのは、ほかに目標があったからでした。それが紆余曲折を経て、採用試験を受けたら受かったので、小学校教諭になったというだけなんです。

それに、教育を受ける側として「『トモエ学園』のような自由な教育を受けたい」とは思いましたが、「学校をつくりたい」とまでは思っておらず。

むしろ、思いがけず小学校教諭になったことで、改めて日本の公教育に疑問を抱き、「学校をつくりたい」という想いにつながりました。

小学校教諭になったことは想定外の出来事だったんですね。そのことが「学校をつくりたい」という、今につながる目標を持つきっかけになったとのこと。小学校教諭になったいきさつを教えてください。

そもそも教育学科に進学したのは、「人が人として生きること」に関心を持ったからでした。

子どもの頃から本をたくさん読む子で、中でも『はだしのゲン』をはじめ、第二次世界大戦に関する本をたくさん読むうち、戦時中に日本がアジア諸国に対してさまざまな理不尽な行いをしてきたことを知りました。にもかかわらず、戦後日本は高度経済成長をして、アジア諸国の中でも発展しています。

当時、本を読みながら自分なりに解釈し、正義感や思想をつくり上げていたものですから、その現実にすごく違和感があったんです。戦時中のことだから私には関係のないこととは思えず。私はアジア諸国の人たちに対して、貢献できることをしていきたいと思いました。

一番は生命を救う医師になるのがいいのでしょうが、学力面を考えると私にはかなり厳しい。では、人は生命をながらえたら、その生命をどうするだろう。「人生」という言葉があるように、「人として生きようとする」のではないか。

「人が人として生きる過程」に関わること、それはつまり教育かなと思ったんです。

アジア諸国では識字率の低さやストリートチルドレンの問題などがありますから、NGOに就職して教育プログラムの開発に携わりたいと思いました。

大学3年生の時には2カ月ほど、バングラデシュで現地の人の家にホームステイしながら、関係性を構築したり調査したりするなど、目標に向けて邁進していたんです。

ところが、現地に入り込めば入り込むほど、その国の状況や暮らす人たちの価値観、想いなどが見えてきて、「自分の国のことはその国の人たち自身で解決していくのがいいのではないか」「自分がしたいと思っている『援助』とは何なのか」といろんな疑問が出てきました。

それらに対して自分で自分の納得のいく答えを見出せず。あんなにも熱く想っていたはずなのに、自分が何をしたいのかを見失ってしまったんです。

ほかにやりたいと思えることもなく、卒業が迫ってきますから焦る気持ちも出てきます。まわりを見ると、教員をめざす同級生がほとんど。話題の中心も採用試験のことですし、勉強会などに声をかけられる機会も増えてきました。

そうするうち、子どもが好きだから、小学校教諭になって自分が何をしたいのかを考えてもいいんじゃないかなとの考えが思い浮かんだんです。

子どもの頃から本をたくさん読む子で、中でも『はだしのゲン』をはじめ、第二次世界大戦に関する本をたくさん読むうち、戦時中に日本がアジア諸国に対してさまざまな理不尽な行いをしてきたことを知りました。にもかかわらず、戦後日本は高度経済成長をして、アジア諸国の中でも発展しています。

当時、本を読みながら自分なりに解釈し、正義感や思想をつくり上げていたものですから、その現実にすごく違和感があったんです。戦時中のことだから私には関係のないこととは思えず。私はアジア諸国の人たちに対して、貢献できることをしていきたいと思いました。

一番は生命を救う医師になるのがいいのでしょうが、学力面を考えると私にはかなり厳しい。では、人は生命をながらえたら、その生命をどうするだろう。「人生」という言葉があるように、「人として生きようとする」のではないか。

「人が人として生きる過程」に関わること、それはつまり教育かなと思ったんです。

アジア諸国では識字率の低さやストリートチルドレンの問題などがありますから、NGOに就職して教育プログラムの開発に携わりたいと思いました。

大学3年生の時には2カ月ほど、バングラデシュで現地の人の家にホームステイしながら、関係性を構築したり調査したりするなど、目標に向けて邁進していたんです。

ところが、現地に入り込めば入り込むほど、その国の状況や暮らす人たちの価値観、想いなどが見えてきて、「自分の国のことはその国の人たち自身で解決していくのがいいのではないか」「自分がしたいと思っている『援助』とは何なのか」といろんな疑問が出てきました。

それらに対して自分で自分の納得のいく答えを見出せず。あんなにも熱く想っていたはずなのに、自分が何をしたいのかを見失ってしまったんです。

ほかにやりたいと思えることもなく、卒業が迫ってきますから焦る気持ちも出てきます。まわりを見ると、教員をめざす同級生がほとんど。話題の中心も採用試験のことですし、勉強会などに声をかけられる機会も増えてきました。

そうするうち、子どもが好きだから、小学校教諭になって自分が何をしたいのかを考えてもいいんじゃないかなとの考えが思い浮かんだんです。

自分らしさを求めて生きること

小学校教諭になったのは、自分が何をしたいのかを考えるためだったんですね。

でも、赴任前にあいさつにうかがった瞬間に、「私が来るべきところではなかった」とすぐに後悔しました。

職員室に一歩踏み入れた瞬間、ぱっと目に入ったのが「○○っ子の約束」という、「名札をつけましょう」「登下校の時間を守りましょう」といった生活の決まりごとを書いた掲示物。

きっと長年そこに貼っているからそのままにしているだけで深い意味はないんだと思いますが、当時の私はそれを見て、何よりも大きく掲げないといけないメッセージがこれなのかと、愕然としたんです。

小学生の時に『窓ぎわのトットちゃん』みたいな学校に憧れていたのに、日本の公教育は相変わらず。否定的なところからスタートしてしまったものですから、以降は「違う」「やっぱり、違う」とひっかかるところばかりが目についてしまいました。

だからといって、小学校教諭を辞めて、何かをしようとは思いませんでした。

大学時代に日本で有名なNGOでさえ、収入が低いことを目の当たりにしていたので、公務員の安定した待遇や給料を手放したくないと思いましたし、大学を卒業して就職してというレールの上を歩いてきたので、外れる恐さもありました。

職員室に一歩踏み入れた瞬間、ぱっと目に入ったのが「○○っ子の約束」という、「名札をつけましょう」「登下校の時間を守りましょう」といった生活の決まりごとを書いた掲示物。

きっと長年そこに貼っているからそのままにしているだけで深い意味はないんだと思いますが、当時の私はそれを見て、何よりも大きく掲げないといけないメッセージがこれなのかと、愕然としたんです。

小学生の時に『窓ぎわのトットちゃん』みたいな学校に憧れていたのに、日本の公教育は相変わらず。否定的なところからスタートしてしまったものですから、以降は「違う」「やっぱり、違う」とひっかかるところばかりが目についてしまいました。

だからといって、小学校教諭を辞めて、何かをしようとは思いませんでした。

大学時代に日本で有名なNGOでさえ、収入が低いことを目の当たりにしていたので、公務員の安定した待遇や給料を手放したくないと思いましたし、大学を卒業して就職してというレールの上を歩いてきたので、外れる恐さもありました。

「自分のやりたいことではないが、安定している今を手放したくない」というところから、「自分のやりたいことをしよう」と一歩踏み出せたのは、なぜですか?

小学校教諭をしていた3年の間に、本当にさまざまな出来事があって、その一つひとつが積み重なってという感じなんです。その中でも、一番大きなきっかけになったのは、「どんな状況であっても、自分が納得のいく生き方をしたい」と思わせてくれた、ある人との出会いだったのかもしれません。

その「ある人」とは、「教えない教育」というキーワードに魅かれて参加したワークショップで出会った講師です。生まれつき脳性麻痺で右手しか動かない状態ですが、自分で「友だちヘルパー」を組織して、1人暮らしをしていました。

その方の家が、自宅から職場までの通り道にあったので、私も「友だちヘルパー」として週1回、寝泊まりもしながら一緒に過ごすようになりました。

その方は、生活の細部に至るまで「自分はこう生きたい」「自分らしさはこう」というものをお持ちだったんです。

たとえば、右手しか動かないので、トイレの時は介助が必要になります。ただ、友だちヘルパーは、それぞれが仕事の合間などに行くので、誰もいない時間帯がどうしても出てくるんです。そんな時、トイレに行きたくなったら、「今から来てくれへんか?」と電話をかけまくっていました。

もし、私だったら、誰もいない時に備え、おむつをはいておくと思います。いざとなれば、おむつにしてしまうでしょう。

でも、その方はたとえ何人に電話することになったとしても、膀胱炎になったとしても、おむつをはかないで暮らすことを選んだんです。「それが自分の生き方だから」と妥協しないんです。

これはほんの一例で、ほかにも自分が行きたいところには行く、「こんな家で暮らしたい」を実現するために仲間を集めて数年がかりで建てるなどもしていて、その姿に「自分がどんな状況でも、妥協せず、自分らしさを求めて生きること」の意味を教わりました。

そんな日々の中で、大学4年生の時に友だちから言われた言葉も思い出したんです。

まわりは教員になる同級生がたくさんいる中、「私は女優になりたいから、アルバイトをしながら、オーディションを受けて、女優をめざす」「親からは『女優をさせるために大学に行かせたわけじゃない』と言われたけど」「人はいつ死ぬかなんてわからないから、私は女優で死にたい」と彼女。

阪神・淡路大震災直後のことで、東京の大学に通っていたため、被災したわけではなかったのですが、一瞬にしてたくさんの生命がなくなるということを実感していたから。心にずっとひっかかっていました。

私はどんな自分で死にたいだろう。今のままだと、自分が納得していない、違和感のある状態で死ぬことになります。それで、自分は自分の人生に満足できるだろうか・・・・・・満足できない。

安定した生活を手放したくないとか、レールから外れたことがないから恐いとか、大切なのはそんなことじゃない。人はどんな状況であっても、自分らしく生きることができる。そう生きている人たちのことを羨む人生はやめよう。

私も自分の納得のいく人生を送りたい。そう心に決めたんです。

その頃には、近隣県にも「トモエ学園」のような自由な教育を実践する学校があることを知っていたので、私も自分がめざす教育を実践できる学校をつくりたいと思いました。そこで、大学院に進学して、子ども主体の教育について学びながら、方法を模索することにしたんです。

その「ある人」とは、「教えない教育」というキーワードに魅かれて参加したワークショップで出会った講師です。生まれつき脳性麻痺で右手しか動かない状態ですが、自分で「友だちヘルパー」を組織して、1人暮らしをしていました。

その方の家が、自宅から職場までの通り道にあったので、私も「友だちヘルパー」として週1回、寝泊まりもしながら一緒に過ごすようになりました。

その方は、生活の細部に至るまで「自分はこう生きたい」「自分らしさはこう」というものをお持ちだったんです。

たとえば、右手しか動かないので、トイレの時は介助が必要になります。ただ、友だちヘルパーは、それぞれが仕事の合間などに行くので、誰もいない時間帯がどうしても出てくるんです。そんな時、トイレに行きたくなったら、「今から来てくれへんか?」と電話をかけまくっていました。

もし、私だったら、誰もいない時に備え、おむつをはいておくと思います。いざとなれば、おむつにしてしまうでしょう。

でも、その方はたとえ何人に電話することになったとしても、膀胱炎になったとしても、おむつをはかないで暮らすことを選んだんです。「それが自分の生き方だから」と妥協しないんです。

これはほんの一例で、ほかにも自分が行きたいところには行く、「こんな家で暮らしたい」を実現するために仲間を集めて数年がかりで建てるなどもしていて、その姿に「自分がどんな状況でも、妥協せず、自分らしさを求めて生きること」の意味を教わりました。

そんな日々の中で、大学4年生の時に友だちから言われた言葉も思い出したんです。

まわりは教員になる同級生がたくさんいる中、「私は女優になりたいから、アルバイトをしながら、オーディションを受けて、女優をめざす」「親からは『女優をさせるために大学に行かせたわけじゃない』と言われたけど」「人はいつ死ぬかなんてわからないから、私は女優で死にたい」と彼女。

阪神・淡路大震災直後のことで、東京の大学に通っていたため、被災したわけではなかったのですが、一瞬にしてたくさんの生命がなくなるということを実感していたから。心にずっとひっかかっていました。

私はどんな自分で死にたいだろう。今のままだと、自分が納得していない、違和感のある状態で死ぬことになります。それで、自分は自分の人生に満足できるだろうか・・・・・・満足できない。

安定した生活を手放したくないとか、レールから外れたことがないから恐いとか、大切なのはそんなことじゃない。人はどんな状況であっても、自分らしく生きることができる。そう生きている人たちのことを羨む人生はやめよう。

私も自分の納得のいく人生を送りたい。そう心に決めたんです。

その頃には、近隣県にも「トモエ学園」のような自由な教育を実践する学校があることを知っていたので、私も自分がめざす教育を実践できる学校をつくりたいと思いました。そこで、大学院に進学して、子ども主体の教育について学びながら、方法を模索することにしたんです。

「自分で学校をつくる」なんて途方もないことのように思うのですが、どのように実現できたのですか?

大学院に入学してからも、学校をつくる目標に向かって一直線というわけではなく、いろいろありまして・・・・・・子ども2人の妊娠・出産、その間2年ほど休学、子育て。

そうこうしている間に、興味や関心の対象が「学校づくり」から「人がどう人になるのか」「教師として生きる道」というところに変わってきて、研究もその方向で進めていました。

それがもう一度、揺り戻されるきっかけになったのは、新聞記事でアメリカの「チャータースクール」の校長先生を招いた講演会の開催を知ったことでした。アメリカで一定の条件を整えれば、チャータースクールという学校を市民が創れるんです。その講演会の主催者名が「大阪に新しい学校を創る会」だったんです。

それだけで、何が起きようとしているのかがすぐにわかって、鳥肌が立ちました。

講演会に行くと、これからめざす教育についての話もあり、私がこれまで考えてきたものと近かったんです。学校をつくるためには仲間が必要だと気がつき、「この会の仲間に加わる以外、私には道はない」とすぐに加わることにしました。

それが、今から約20年前、2002年のことです。

以降は、開校に向けてさまざまな壁がありながらも一つひとつ乗り越え、2004年に「わくわく子ども学校」を開校。箕面市内の民家を借りて、生徒数7人からスタートでした。2009年に現在の場所に移転して「箕面こどもの森学園」と改称し、その時から校長を務めています。

そうこうしている間に、興味や関心の対象が「学校づくり」から「人がどう人になるのか」「教師として生きる道」というところに変わってきて、研究もその方向で進めていました。

それがもう一度、揺り戻されるきっかけになったのは、新聞記事でアメリカの「チャータースクール」の校長先生を招いた講演会の開催を知ったことでした。アメリカで一定の条件を整えれば、チャータースクールという学校を市民が創れるんです。その講演会の主催者名が「大阪に新しい学校を創る会」だったんです。

それだけで、何が起きようとしているのかがすぐにわかって、鳥肌が立ちました。

講演会に行くと、これからめざす教育についての話もあり、私がこれまで考えてきたものと近かったんです。学校をつくるためには仲間が必要だと気がつき、「この会の仲間に加わる以外、私には道はない」とすぐに加わることにしました。

それが、今から約20年前、2002年のことです。

以降は、開校に向けてさまざまな壁がありながらも一つひとつ乗り越え、2004年に「わくわく子ども学校」を開校。箕面市内の民家を借りて、生徒数7人からスタートでした。2009年に現在の場所に移転して「箕面こどもの森学園」と改称し、その時から校長を務めています。

ここで自分に何ができるかを考える

「こんな教育を受けたい」から「こんな学校をつくりたい」までの紆余曲折、さまざまなお話をうかがいました。

学校を開校して17年。これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?

学校を開校して17年。これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?

自分が中心メンバーになりたかったわけではなかったのに、気がついたら、自分が活動の中心を担っていたことは最初、苦痛でした。「他の人も、自分と同じように動いてほしい」と思いましたし、関わってくれる人の中で温度差が出てきて、同じ熱量でみんなに関わってもらえないことにも悩みました。

というのも、学校をつくる前の関係性や雰囲気が好きだったからです。

中心的なメンバーは16人ほど。定例会を月1回開いて、教育内容や方法の検討、設立資金の準備、生徒募集の方法などを話し合ってきました。それぞれがほかに仕事や活動などをしながら関われる範囲で関わり、みんなが同じくらいの熱量で取り組んでいたんです。

それが、開校すると、月曜から金曜まで学校を運営する必要性が出てきますから、学校スタッフと、これまでと同じようにサポートするスタッフに分かれることになりました。関わる時間の違いから、情報量に差が出てきて、距離感が生まれ、最終的には学校スタッフになったメンバーだけが残ることになったんです。

私は学校の常勤スタッフ第1号になったため、率先して学校運営に関わる諸々について考え、決めていかなければならない部分が出てきました。

1年が経ち、2年が経ち、3年も経つと、学校運営に関わる諸々を私がつくり上げてきたところがあり、私がいろんなことを把握している状態になっていたんです。私としては「自分が中心になって」という意識はなく、ただただ目の前のしなければならないことに必死で取り組んできただけなのに。

ほかのスタッフから「あれはどうしたらいい?」「これはどうだったっけ?」とあれこれ聞かれるし、次の課題を一緒に気がついてもらえないことにさみしさもあるし、イライラもしてしまう。

「楽しく活動したい」というスタッフに対しては「楽しいって、なんなん?」「こちらは、資金もない、生徒数も少ない、雇用を守るプレッシャーがあって必死なのに」とピリピリしてしまう。

そんなしんどい時期が、開校から7年ほど経ってからありました。

というのも、学校をつくる前の関係性や雰囲気が好きだったからです。

中心的なメンバーは16人ほど。定例会を月1回開いて、教育内容や方法の検討、設立資金の準備、生徒募集の方法などを話し合ってきました。それぞれがほかに仕事や活動などをしながら関われる範囲で関わり、みんなが同じくらいの熱量で取り組んでいたんです。

それが、開校すると、月曜から金曜まで学校を運営する必要性が出てきますから、学校スタッフと、これまでと同じようにサポートするスタッフに分かれることになりました。関わる時間の違いから、情報量に差が出てきて、距離感が生まれ、最終的には学校スタッフになったメンバーだけが残ることになったんです。

私は学校の常勤スタッフ第1号になったため、率先して学校運営に関わる諸々について考え、決めていかなければならない部分が出てきました。

1年が経ち、2年が経ち、3年も経つと、学校運営に関わる諸々を私がつくり上げてきたところがあり、私がいろんなことを把握している状態になっていたんです。私としては「自分が中心になって」という意識はなく、ただただ目の前のしなければならないことに必死で取り組んできただけなのに。

ほかのスタッフから「あれはどうしたらいい?」「これはどうだったっけ?」とあれこれ聞かれるし、次の課題を一緒に気がついてもらえないことにさみしさもあるし、イライラもしてしまう。

「楽しく活動したい」というスタッフに対しては「楽しいって、なんなん?」「こちらは、資金もない、生徒数も少ない、雇用を守るプレッシャーがあって必死なのに」とピリピリしてしまう。

そんなしんどい時期が、開校から7年ほど経ってからありました。

当初のメンバーから関わる人たちも変わっていき、それゆえに生まれてしまう温度差など、自分自身の想いや情熱が強ければ強いほどに、しんどいことだと思います。それをどう乗り越えられたのですか?

その時には、目標が「学校をつくりたい」から「社会をつくりたい」に変わっていました。

教育の選択肢が増えたり、誰もが「自分は自分でいていい」と認め合えたり、人も人以外も大切にされたりするような社会を、学校や教育という手段を通してつくっていきたいとの想いがあったんです。

だから、この学校を離れて自分で何かをするという選択肢はなかったので、ここで自分に何ができるかを考えることにしました。

まずは自分の感情や思考のくせなどを乗り越える必要があるのではないかと思ったんです。それまでにさまざまな研修や勉強会を受ける中で、「他人は変えられない。変えられるのは自分しかいない」と学んでいたから、自然とそんな発想になったのだと思います。

そこで、実践したのが「受け入れる」「手放す」という2つの方法です。

まずは「受け入れる」。「自分が中心メンバーなんだ」ということを受け入ることにしました。

ほかの誰かが私と同じようにできないように、私もほかの誰かと同じようにはできません。人にはいろんなタイプがいて、そのタイプに合ったことしかできないんです。

私はどうやら新しいことに気がついて道を切り拓くという行動をとる傾向が、メンバーの中では一番強いので、結果的に中心メンバーの立ち位置になってしまうのだと、その事実を受け入れるようにしました。

次に「手放す」。私は道なき道を切り拓こうとするタイプですが、誰かが切り拓いた道をメンテナンスすることが得意なタイプ、その道にいろんな花を植えたいタイプなど、人それぞれの志向や得意なことがあります。

だとしたら、私は道を切り拓き、あとは他の人に任せるほうがいいと思うようになりました。

最初からすんなりとできたわけではありません。「自分は中心メンバーじゃないのに」「なりたくないのに」と相談したり愚痴ったりしながら、2年ほどかけて、少しずつ少しずつ乗り越えてこられたかなという感じです。

そうやって現実を受け入れると、あんなに「生徒を集めなきゃ」「イベントでも集客しなきゃ」と必死だったのが、「なんか、集まるものだな」と思えるようになり、楽しんで取り組めるようになっていました。

教育の選択肢が増えたり、誰もが「自分は自分でいていい」と認め合えたり、人も人以外も大切にされたりするような社会を、学校や教育という手段を通してつくっていきたいとの想いがあったんです。

だから、この学校を離れて自分で何かをするという選択肢はなかったので、ここで自分に何ができるかを考えることにしました。

まずは自分の感情や思考のくせなどを乗り越える必要があるのではないかと思ったんです。それまでにさまざまな研修や勉強会を受ける中で、「他人は変えられない。変えられるのは自分しかいない」と学んでいたから、自然とそんな発想になったのだと思います。

そこで、実践したのが「受け入れる」「手放す」という2つの方法です。

まずは「受け入れる」。「自分が中心メンバーなんだ」ということを受け入ることにしました。

ほかの誰かが私と同じようにできないように、私もほかの誰かと同じようにはできません。人にはいろんなタイプがいて、そのタイプに合ったことしかできないんです。

私はどうやら新しいことに気がついて道を切り拓くという行動をとる傾向が、メンバーの中では一番強いので、結果的に中心メンバーの立ち位置になってしまうのだと、その事実を受け入れるようにしました。

次に「手放す」。私は道なき道を切り拓こうとするタイプですが、誰かが切り拓いた道をメンテナンスすることが得意なタイプ、その道にいろんな花を植えたいタイプなど、人それぞれの志向や得意なことがあります。

だとしたら、私は道を切り拓き、あとは他の人に任せるほうがいいと思うようになりました。

最初からすんなりとできたわけではありません。「自分は中心メンバーじゃないのに」「なりたくないのに」と相談したり愚痴ったりしながら、2年ほどかけて、少しずつ少しずつ乗り越えてこられたかなという感じです。

そうやって現実を受け入れると、あんなに「生徒を集めなきゃ」「イベントでも集客しなきゃ」と必死だったのが、「なんか、集まるものだな」と思えるようになり、楽しんで取り組めるようになっていました。

学校を運営していくために必死で、一時期は「楽しく活動したい」というスタッフに対してピリピリしてしまうほど、楽しんで取り組める気持ちにはなれなかったとのこと。それが、楽しんで取り組めるようになったのは、自分自身の感情や思考のくせを乗り越えたから起きた変化でしょうか?

タイミングとして、開校から10年ほどという年数が経っていたから、気がついたことがあったと思います。

開校当初は、理解もされず、生徒も集まらず、苦しい時期が続きました。

そんな中、「こんなことをしてくれるなら、業務委託をするよ」と声をかけてもらうこともありました。資金を確保する方法なら行政等の業務委託を受けるなどの選択肢もありましたが、その都度、仲間と話し合いながら、「自分たちが心底やりたいと思うことだけをやりきろう」と確認し合ってきました。

95%くらいは賛同できても、たった5%だけでも違和感を抱く場合は、どんなに素敵な提案であったとしても乗らないし、引き受けないようにしてきたんです。

ある程度の年数が経つと、業務委託を受けながら事業を実施してきた団体との差異が出てきたんです。業務委託などを受けてしまうと、自分たちの想いなどと一致しないこともしなければなりませんので、その部分が差となってあらわれたのだと思います。

自分たちが心底やりたいことをやりきってきた部分が、私たちの価値や魅力になっていることに気がつきました。

心底やりたいと思うことをやりきってきたことで、その部分に「おもしろい」「いいね」と賛同してくれる人たちが集まってきてくれます。人が集まると、物も情報もお金も集まってくるんです。

資金が足りないからと言って、そのものだけを集めようとしないことが大切なんだとも思いました。

開校当初は、理解もされず、生徒も集まらず、苦しい時期が続きました。

そんな中、「こんなことをしてくれるなら、業務委託をするよ」と声をかけてもらうこともありました。資金を確保する方法なら行政等の業務委託を受けるなどの選択肢もありましたが、その都度、仲間と話し合いながら、「自分たちが心底やりたいと思うことだけをやりきろう」と確認し合ってきました。

95%くらいは賛同できても、たった5%だけでも違和感を抱く場合は、どんなに素敵な提案であったとしても乗らないし、引き受けないようにしてきたんです。

ある程度の年数が経つと、業務委託を受けながら事業を実施してきた団体との差異が出てきたんです。業務委託などを受けてしまうと、自分たちの想いなどと一致しないこともしなければなりませんので、その部分が差となってあらわれたのだと思います。

自分たちが心底やりたいことをやりきってきた部分が、私たちの価値や魅力になっていることに気がつきました。

心底やりたいと思うことをやりきってきたことで、その部分に「おもしろい」「いいね」と賛同してくれる人たちが集まってきてくれます。人が集まると、物も情報もお金も集まってくるんです。

資金が足りないからと言って、そのものだけを集めようとしないことが大切なんだとも思いました。

「おかしい」と思うことは「おかしい」と言いたい

お話をうかがっていて、時には見失ったり葛藤したり、さまざまな紆余曲折はありながらも、一貫して「自分が納得できるかどうか」ということが、藤田さんの中にあるのかなと思いました。

子どもの頃に考えたことが、根底にあるのかもしれません。

たくさんの本を読む中で、「もし、第二次世界大戦のようなことが再び起きたら、自分はちゃんと『おかしい』と言えるだろうか」ということを考えてきました。「たとえ、非国民と言われようとも、自分がおかしいと思うことは、自分の生命をかけてでも言うんだ」と誓っていたんです。

『窓際のトットちゃん』に出てくる「トモエ学園」のような学校に憧れたのも、子どもの自分も一人の人として尊重されたいという想いがあったからなんだと思います。

相手が大人でも堂々と意見するような子だったから、「子どもなんやから、大人の話に口出しせんといて」と言われることが、すごく嫌でした。

自分の思ったことはちゃんと言いたかったし、年齢や性別、立場に関わらず、誰とも対等でありたいという想いが強くありました。

たくさんの本を読む中で、「もし、第二次世界大戦のようなことが再び起きたら、自分はちゃんと『おかしい』と言えるだろうか」ということを考えてきました。「たとえ、非国民と言われようとも、自分がおかしいと思うことは、自分の生命をかけてでも言うんだ」と誓っていたんです。

『窓際のトットちゃん』に出てくる「トモエ学園」のような学校に憧れたのも、子どもの自分も一人の人として尊重されたいという想いがあったからなんだと思います。

相手が大人でも堂々と意見するような子だったから、「子どもなんやから、大人の話に口出しせんといて」と言われることが、すごく嫌でした。

自分の思ったことはちゃんと言いたかったし、年齢や性別、立場に関わらず、誰とも対等でありたいという想いが強くありました。

子どもの頃に一所懸命に思った「自分が納得できないことをそのままにしたくない」ということが、藤田さんにとっての軸になっていたのですね。

最後に、今後実現したいことを教えてください。

最後に、今後実現したいことを教えてください。

認定NPO法人としては、オルタナティブ・スクールの運営のほかに、子育て支援、大人の対話の場づくり、学びの場づくり支援、SDGsのまちづくりなどの事業を展開しています。

今後は、自然との調和を取りながら、持続可能な未来に向かって生きていけるような、魅力のある地域づくりに貢献していきたいと考えています。

都市部ではなく、里山などの残る地域に、魅力のある学校をつくり、その学校があるからいろんな人たちが移住してくる。今はリモートでどこにいても仕事ができるという人が増えているので、その地域に暮らしながら仕事もしていける。それによって、もともと魅力のある地域が、もっと魅力的になっていく。

そんなイメージを持っています。

2校目の開校に向けて少しずつ動き始めていて、今は地域の中での関わりや実績をつくっているところです。その学校は、移住の相談にのったり仕事を紹介したりもする、地域のハブ的な場所にできたらいいなと思っています。

今後は、自然との調和を取りながら、持続可能な未来に向かって生きていけるような、魅力のある地域づくりに貢献していきたいと考えています。

都市部ではなく、里山などの残る地域に、魅力のある学校をつくり、その学校があるからいろんな人たちが移住してくる。今はリモートでどこにいても仕事ができるという人が増えているので、その地域に暮らしながら仕事もしていける。それによって、もともと魅力のある地域が、もっと魅力的になっていく。

そんなイメージを持っています。

2校目の開校に向けて少しずつ動き始めていて、今は地域の中での関わりや実績をつくっているところです。その学校は、移住の相談にのったり仕事を紹介したりもする、地域のハブ的な場所にできたらいいなと思っています。

藤田 美保さん

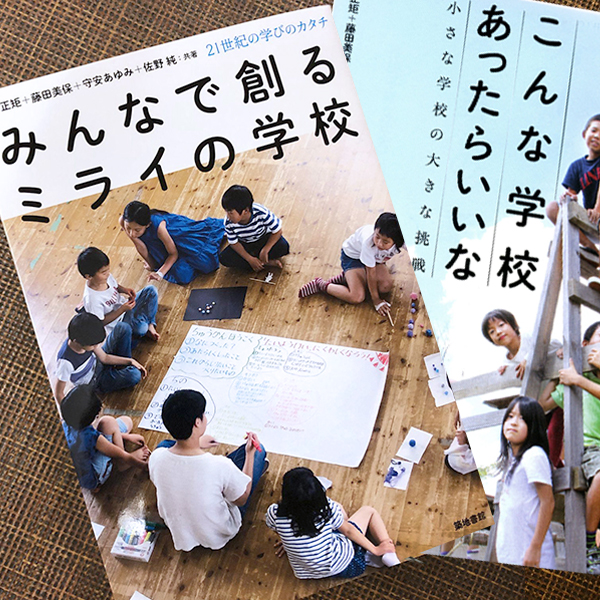

小学3年生の時に読んだ一冊の本をきっかけに、自由な教育、自由な学校に憧れる。大学卒業後、小学校教諭を経て大学院に進学し、市民による学校づくりをめざす。2004 年に「わくわく子ども学校」(現:箕面こどもの森学園)常勤スタッフになり、2009年に「箕面こどもの森学園」校長に就任。現在は、ESDの学校を中心とするSDGsのまちづくりをめざす。共著に『こんな学校あったらいいな~小さな学校の大きな挑戦~』(築地書館,2013)、『みんなで創るミライの学校~21世紀の学びのカタチ~』(築地書館,2019)などがある。

認定特定非営利活動法人コクレオの森 箕面こどもの森学園

HP: https://cokreono-mori.com/

FB: cokreonomori

(取材:2020年9月)

藤田さんは、小学生の時に「こんなことがしたい」「こうありたい」と感じたり思ったり考えたりしたことがまるで羅針盤のようにずっとあって、「やっぱり私は、こうありたい。こうしたい」と揺り戻され、貫かれて、今に至られたのだと思いました。

その生きる姿勢は変わらず。「自分が納得のいく生き方をしたい」「自分たちが心底やりたいと思うことをやりきる」など、貫いておられるのが印象的です。

その時その時に一所懸命、真剣に向き合ってきたことは、自分の羅針盤として道を示してくれるのだと、お話をうかがって思いました。

HP: 『えんを描く』

その生きる姿勢は変わらず。「自分が納得のいく生き方をしたい」「自分たちが心底やりたいと思うことをやりきる」など、貫いておられるのが印象的です。

その時その時に一所懸命、真剣に向き合ってきたことは、自分の羅針盤として道を示してくれるのだと、お話をうかがって思いました。

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP: 『えんを描く』

■関西ウーマンインタビュー(社会事業) 記事一覧

-

「自分が納得のいく生き方をしたい」『窓ぎわのトットちゃん』の出会いから自由な教育を目指す藤田さん

-

「どこにいても誰といても、私は私」高齢者介護からシングルマザー支援と地域に根差してさまざまな活動を広げる安木さん

-

「困りごとから動いていたらこうなっていた」昔の長屋のようなコミュニティづくりに取り組む桃子さん。

-

「価値観を変えたい」障害があっても働くには、自分で事業所をつくるしかないと起業した圭子さん。

-

「流される中でも選んで今」自分の居場所を探し続けて「里山」と出会い、副代表理事として活動する西川さん

-

「人生1回こきり。できると思ってもいい」「一人ひとりが大切にされる働く場」の実験として豆腐屋を営む永田さん

-

「楽しい「」と「人」に出会って、気づいたら今がある」さをり織りと音楽活動を通して地域活動に取組む伊藤さん

-

「世界のあちこちに通じるリアルな「どこでもドア」をつくりたい」在日外国人の語り合いの場を創る岩城さん

-

「好きでやりたいことを置いてでも、やって意味のあること」自らの経験を生かし、薬物依存症回復を支援する倉田さん

-

「互いに信頼し合えるからこそ表現できる」大阪西成区・釜ヶ崎で、詩業家として表現の場を創る上田さん。

-

「音でのコミュニケーションは、言葉では越えられない壁を越えられる」歌、叫び、踊りを通して自分を表現するナカガワさん

-

「想像して創造することはおもしろい」芸術文化を通して障がいのある人たちの居場所を創る鈴木さん

-

「誰かにやってもらうのではなく自分たちで行動する」国際協力に「自分が生きている意味」を見つけた沙良さん

-

「若い人が夢を持ってNPOで働くために「安心」の強い基盤を作りたい」地域の人たちと音楽推進活動する西野さん

-

「手書きの手紙は優しい心の贈り物」ご主人を亡くされてから52歳で起業。残された10行の手紙を心の支えに元気を広げておられます。

-

今年新理事に就任され、2代目リーダーとして事業型NPO運営のモデルを目指す諸田さん。