HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

![]() 永田 千砂さん(「ちまちま工房」代表)

永田 千砂さん(「ちまちま工房」代表) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

永田 千砂さん(「ちまちま工房」代表)

人生1回こきり。「できる」と思ってもいい

永田 千砂さん

「ちまちま工房」代表

「ちまちま工房」代表

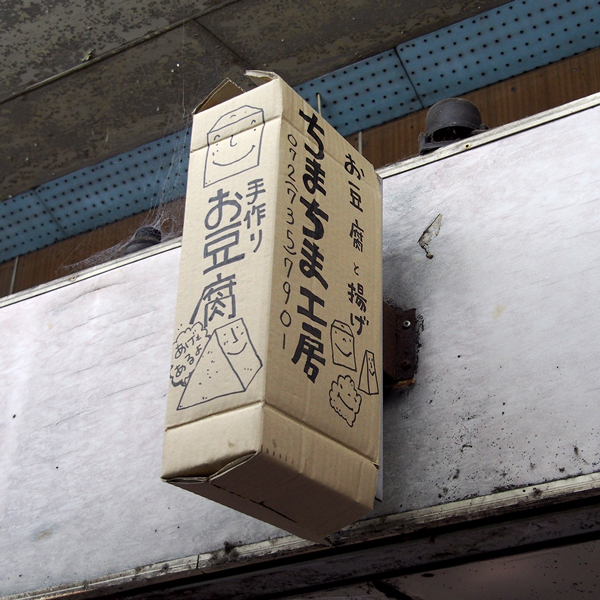

阪急箕面線桜井駅から徒歩5分、桜井市場内ある「ちまちま工房」。一見すると「まちの豆腐屋さん」ですが、「誰も踏みにじられない、一人ひとりが大切にされる働く場づくり」の実験場の1つです。

代表の永田千砂さんが「自分が思いついてやりたいと思ったことを、『できない』と思ったことが一度もない」という力強い意志のもと、「こうしてみたら、どうだろう?」というアイデアや考えを実現し続けています。

2008年に立ち上げてから10年。さまざまな取り組みをされているのに、永田さんは「実はまだ始まったばかりだと思っているんです」と言います。アイデアや考えを実現していく原動力とは? 「まだ始まったばかり」という言葉には、どんな想いや考えがあるのでしょうか。

代表の永田千砂さんが「自分が思いついてやりたいと思ったことを、『できない』と思ったことが一度もない」という力強い意志のもと、「こうしてみたら、どうだろう?」というアイデアや考えを実現し続けています。

2008年に立ち上げてから10年。さまざまな取り組みをされているのに、永田さんは「実はまだ始まったばかりだと思っているんです」と言います。アイデアや考えを実現していく原動力とは? 「まだ始まったばかり」という言葉には、どんな想いや考えがあるのでしょうか。

「一人ひとりが大切にされる働く場」づくり

もともとはパジャマなどの卸売り専門会社で営業をされていたそうですね。

営業職として1年ほど働いていました。

営業の仕事は好きで、私は体育会系気質というのもあって、「1日売上300万円」と目標を掲げられても、達成のために頑張れていたんですが、だんだんと「この人なら何百万」「あの人なら何百万」と、人をお金に換算して見るようになっている自分に気がついたんです。

そんな自分に嫌気が差し始めた頃、阪神・淡路大震災が起きました。

となりのまちでたくさんの人たちが亡くなっているのに、下着など衣類の需要は増え、会社は儲かっていく。何かバランスの悪さのようなものを感じて、以前のように営業に向かえなくなってしまいました。心がしんどくなり、退職することにしたんです。

その後まもなく、前職である「豊能障害者労働センター」で働き始めました。

営業の仕事は好きで、私は体育会系気質というのもあって、「1日売上300万円」と目標を掲げられても、達成のために頑張れていたんですが、だんだんと「この人なら何百万」「あの人なら何百万」と、人をお金に換算して見るようになっている自分に気がついたんです。

そんな自分に嫌気が差し始めた頃、阪神・淡路大震災が起きました。

となりのまちでたくさんの人たちが亡くなっているのに、下着など衣類の需要は増え、会社は儲かっていく。何かバランスの悪さのようなものを感じて、以前のように営業に向かえなくなってしまいました。心がしんどくなり、退職することにしたんです。

その後まもなく、前職である「豊能障害者労働センター」で働き始めました。

異業種転職ですね。どうして、「豊能障害者労働センター」で働こうと思ったのですか?

「豊能障害者労働センター」との出会いは、小学生の頃までさかのぼります。

私が小学4年生だった1981年、国連総会で「完全参加と平等」をスローガンとする「国際障害者年」が宣言され、それを受けて箕面市では「国際障害者年箕面市民会議」が組織されました。

私の母は専業主婦だったのですが、社会福祉士の資格を所有するなど「人の役に立ちたい」との想いを持っていて、市民会議にメンバーとして参画することになったんです。

その1年後に市民会議が母体になって立ち上がったのが「豊能障害者労働センター」です。母も職員として働いていたことがあり、私も高校生まで行事などを手伝うことがありました。

阪神・淡路大震災の時、センターは救援物資の集まる拠点になっていて非常に忙しいということで、無職の私に「手伝ってほしい」と声がかかったわけです。以降13年間、障害のある人とともに働く場づくりに携わってきました。

私が小学4年生だった1981年、国連総会で「完全参加と平等」をスローガンとする「国際障害者年」が宣言され、それを受けて箕面市では「国際障害者年箕面市民会議」が組織されました。

私の母は専業主婦だったのですが、社会福祉士の資格を所有するなど「人の役に立ちたい」との想いを持っていて、市民会議にメンバーとして参画することになったんです。

その1年後に市民会議が母体になって立ち上がったのが「豊能障害者労働センター」です。母も職員として働いていたことがあり、私も高校生まで行事などを手伝うことがありました。

阪神・淡路大震災の時、センターは救援物資の集まる拠点になっていて非常に忙しいということで、無職の私に「手伝ってほしい」と声がかかったわけです。以降13年間、障害のある人とともに働く場づくりに携わってきました。

独立するきっかけは?

働く中で、「本当に大事なことが、全体で共有できているのか?」と疑問に思う出来事があり、一人ひとりの価値観や考え方、行動などを1つずつチェックするようになってしまったからです。

今振り返ると、当時の私は偉そうだったなあと反省しています。「誰も踏みにじられてはいけない」との想いが強くなり過ぎて、仲間全員が敵に見えるほど疑心暗鬼に陥ってしまいました。

少しのことでも許せなくて問い詰めるようになり、ボロボロになる上、ケンカばかり。このような状態はよくないと、一度1人になって見つめ直してみたいと退職することにしました。

「誰も踏みにじられない、一人ひとりが大切にされる働く場」とは、どんな場だろう。まるで実験するような気持ちで、2008年に「ちまちま工房」を立ち上げました。

今振り返ると、当時の私は偉そうだったなあと反省しています。「誰も踏みにじられてはいけない」との想いが強くなり過ぎて、仲間全員が敵に見えるほど疑心暗鬼に陥ってしまいました。

少しのことでも許せなくて問い詰めるようになり、ボロボロになる上、ケンカばかり。このような状態はよくないと、一度1人になって見つめ直してみたいと退職することにしました。

「誰も踏みにじられない、一人ひとりが大切にされる働く場」とは、どんな場だろう。まるで実験するような気持ちで、2008年に「ちまちま工房」を立ち上げました。

「まちにすでにあるもの」に新しい想いを吹き込んで

最初に、どんな理想を思い描きましたか?

根本には、「豊能障害者労働センター」での経験の中で、私が大事にしたいと思った仕組みや考え方をベースにしています。

たとえば、国や行政の制度などを利用せず「障害のある人=利用者」「障害のない人=支援者」という枠組みを取っ払って同じ目線で取り組む体制にする、まず人がいてその人たちができることで仕事をつくる、自分たちの価値観や考えが通用する集団をつくるのではなく、まちの中に拠点を構え、さまざまな人たちが集い、それぞれのお困り事なども絡み合って解消に導くなど。

ただ、「豊能障害者労働センター」ではスタッフ数が60人ほどだったのを、20人の少人数制にしたいと考えました。顔が見えるくらいの人数であれば、「今日は機嫌が悪そう」「最近、しんどそう」など把握でき、より一人ひとりを大事にできる働く場づくりができるのではないかと期待したからです。

たとえば、国や行政の制度などを利用せず「障害のある人=利用者」「障害のない人=支援者」という枠組みを取っ払って同じ目線で取り組む体制にする、まず人がいてその人たちができることで仕事をつくる、自分たちの価値観や考えが通用する集団をつくるのではなく、まちの中に拠点を構え、さまざまな人たちが集い、それぞれのお困り事なども絡み合って解消に導くなど。

ただ、「豊能障害者労働センター」ではスタッフ数が60人ほどだったのを、20人の少人数制にしたいと考えました。顔が見えるくらいの人数であれば、「今日は機嫌が悪そう」「最近、しんどそう」など把握でき、より一人ひとりを大事にできる働く場づくりができるのではないかと期待したからです。

第一歩として、何から始めましたか?

まずは1人で自宅からスタートしました。

「豊能障害者労働センター」でTシャツなどのデザインをしていた経験を活かして、機関紙やチラシ、ポスター、シール、Tシャツなどのデザインと制作、行政やNPO法人から依頼を受けて講演を行うなどしていました。

1年後の2009年には、桜井市場内で雑貨店を営んでいた友人が閉店するということで、その場を拠点として借りて、「ちまちま堂」をオープン。「雑貨店だった」という場を活かして、別の友人の手づくり雑貨と、私が絵本とコーヒーが好きだから、絵本コーナーをつくり、挽きたてのコーヒーを提供するコミュニティカフェのような場にしました。

友人や知人の中から2人が「ちまちま堂」にメインで関わってくれるようになり、さらには協力者を募って運営委員会を組織し、相談や助言をもらえるようにしました。

働く仲間を増やすためには、ベースとなる収益事業が必要です。

障害のある人を雇用する場合、国や行政の補助金や助成金を得ながら事業を実施する方法が一般的ですが、「障害のある人=利用者=支援される人」「障害のない人=支援者=支援する人」と分断することになるので、「障害のあるなしに関わらず、誰もがお互いに支え合って生きているよね?」と社会に問うていくためにも、自立した事業で収益を上げる道を模索しました。

ある日、市場内の豆腐屋さんが60代後半に差しかかり、後継者がいないため、お店を畳むしかないと話しているという情報を入手しました。すぐさま「よかったら、継がせてもらえませんか?」とお願いしに行ったんです。

「豊能障害者労働センター」でTシャツなどのデザインをしていた経験を活かして、機関紙やチラシ、ポスター、シール、Tシャツなどのデザインと制作、行政やNPO法人から依頼を受けて講演を行うなどしていました。

1年後の2009年には、桜井市場内で雑貨店を営んでいた友人が閉店するということで、その場を拠点として借りて、「ちまちま堂」をオープン。「雑貨店だった」という場を活かして、別の友人の手づくり雑貨と、私が絵本とコーヒーが好きだから、絵本コーナーをつくり、挽きたてのコーヒーを提供するコミュニティカフェのような場にしました。

友人や知人の中から2人が「ちまちま堂」にメインで関わってくれるようになり、さらには協力者を募って運営委員会を組織し、相談や助言をもらえるようにしました。

働く仲間を増やすためには、ベースとなる収益事業が必要です。

障害のある人を雇用する場合、国や行政の補助金や助成金を得ながら事業を実施する方法が一般的ですが、「障害のある人=利用者=支援される人」「障害のない人=支援者=支援する人」と分断することになるので、「障害のあるなしに関わらず、誰もがお互いに支え合って生きているよね?」と社会に問うていくためにも、自立した事業で収益を上げる道を模索しました。

ある日、市場内の豆腐屋さんが60代後半に差しかかり、後継者がいないため、お店を畳むしかないと話しているという情報を入手しました。すぐさま「よかったら、継がせてもらえませんか?」とお願いしに行ったんです。

急展開ですね。今、豆腐店を営んでいる理由は、その情報を得たことが始まりだったんですね。

そのお豆腐屋さんは創業から50年も続き、学校給食や飲食店などに配達している、まちに必要なお店です。まちにまったく関係のない、新しいものをつくり出すより、すでにあるまちの宝に、私たちの新たな想いを吹き込んでいけたらいいなあと考えました。

突如として「継がせてほしい」なんてお願いしたものですから、師匠はとても驚いていましたが、3日後に「明日から6時半においで」と承諾してもらえ、2011年10月から修業がスタートしました。

それから、金曜日以外は朝5時起き、6時出勤という日々です。最初は3人ともに豆腐づくりを学んでいましたが、3カ月後に1人が弟子として引き続き豆腐づくりを究め、1人は経理、私は配達と担当に分かれて、豆腐屋さんを営む体制を整えることにしました。

豆腐屋さん業務が終われば、午後からは引き続き、「ちまちま堂」の運営、デザイン・制作、講演、事業づくりなどほかの業務も行います。

2015年には「ちまちま堂」のスペースをいったん閉じて、2016年に5年間の修業期間を経て師匠からお店を引き継ぎました。自分たちだけでお豆腐屋さんを営んで3年が経ちます。そして、実験を始めてから、気がつけば10年。実はまだ始まったばかりだと思っているんです。

突如として「継がせてほしい」なんてお願いしたものですから、師匠はとても驚いていましたが、3日後に「明日から6時半においで」と承諾してもらえ、2011年10月から修業がスタートしました。

それから、金曜日以外は朝5時起き、6時出勤という日々です。最初は3人ともに豆腐づくりを学んでいましたが、3カ月後に1人が弟子として引き続き豆腐づくりを究め、1人は経理、私は配達と担当に分かれて、豆腐屋さんを営む体制を整えることにしました。

豆腐屋さん業務が終われば、午後からは引き続き、「ちまちま堂」の運営、デザイン・制作、講演、事業づくりなどほかの業務も行います。

2015年には「ちまちま堂」のスペースをいったん閉じて、2016年に5年間の修業期間を経て師匠からお店を引き継ぎました。自分たちだけでお豆腐屋さんを営んで3年が経ちます。そして、実験を始めてから、気がつけば10年。実はまだ始まったばかりだと思っているんです。

「できない」と思ったことが一度もない

これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?

講演先などで声をかける中で、障害のある人が仲間に加わり、一時期は8人まで仲間が増えたのですが、さまざまな事情で入れ替わり、現在は私も含めて5人です。

誰にも雇われず、自分たちで仕事をつくり、みんなで働いて稼いだ分を対等平等に分けるというシンプルな仕組みですが、雇用労働が中心の今の世の中では、なかなか理解されにくいと感じています。

何日何時間働いて、何日休んで、月にいくらもらえて、どんな保障があって、どんな仕事内容をするのかが決められているほうが楽という人が多いので、人気のない仕事なんです。中には「ただの道楽や」と言われることもありました。

私たちが実現しようとしている働く場では、「8時間勤務はできないけれど、30分だったら働ける」「身体の不調があれば、治るまで休む。頑張りすぎなくていい」「家族との暮らしを大切にしながら働きたい」など、障害のある人たちだけではなく、いろんな事情を抱えながら生きている人たちが登場しやすい、持っている力を発揮しやすくできる可能性があると考えています。

修業期間5年、自立して3年の8年でようやく事業のベースができてきたので、これから豆腐屋と豆腐を軸として、さまざまな可能性を知ってもらえる、つくり出せるチャンネルを増やしていこうとしています。

誰にも雇われず、自分たちで仕事をつくり、みんなで働いて稼いだ分を対等平等に分けるというシンプルな仕組みですが、雇用労働が中心の今の世の中では、なかなか理解されにくいと感じています。

何日何時間働いて、何日休んで、月にいくらもらえて、どんな保障があって、どんな仕事内容をするのかが決められているほうが楽という人が多いので、人気のない仕事なんです。中には「ただの道楽や」と言われることもありました。

私たちが実現しようとしている働く場では、「8時間勤務はできないけれど、30分だったら働ける」「身体の不調があれば、治るまで休む。頑張りすぎなくていい」「家族との暮らしを大切にしながら働きたい」など、障害のある人たちだけではなく、いろんな事情を抱えながら生きている人たちが登場しやすい、持っている力を発揮しやすくできる可能性があると考えています。

修業期間5年、自立して3年の8年でようやく事業のベースができてきたので、これから豆腐屋と豆腐を軸として、さまざまな可能性を知ってもらえる、つくり出せるチャンネルを増やしていこうとしています。

先ほど「まだ始まったばかり」とおっしゃったのには、そんな意味があったのですね。具体的にどんなことを考えているのですか?

豆腐は日常にあるものです。

まちに暮らす人たちが「今日、何を食べよう?」と考える中に、私たちの豆腐があって、「これ、どこの?」という会話から私たちや取り組みとつながり、その人たちの中にある「子どもを大事に」「戦争のない世界に」「誰もが働けるように」といった願いやみんなのお困り事と絡み合うなどして、うねりをつくっていければいいなあと思っています。

つながるチャンネルを増やすために、線路沿いにある事務所を食堂と豆腐などの食品を販売する大豆ショップにして、ネットショップも展開していきたいと考えています。マルシェ台で移動販売する計画もしていて、商工会議所に助成金申請し、実現に向けて進んでいるところです。

そのほか、一緒に働く仲間の中に「これ、いいやん」という文字を描く人がいるので、手ぬぐいやマグカップなどオリジナル商品をつくれたらいいなあと思いますし、同じように絵を描くのが得意な人と出会うために、お絵描きクラブを開くのもいいなあとも。

「営業できるよ」「縫製ができるよ」「ブランディングができるよ」「話を聞くよ」など、それぞれの得意やスキルを発揮できるチームを組むのもいい。

・・・・・など、考えていることはたくさんあります。

いろんな切り口から展開することで、「その人にしかできない仕事」「誰にでもできる仕事」など多様な仕事をつくっていけるのではないかなあと考えているんです。

まちに暮らす人たちが「今日、何を食べよう?」と考える中に、私たちの豆腐があって、「これ、どこの?」という会話から私たちや取り組みとつながり、その人たちの中にある「子どもを大事に」「戦争のない世界に」「誰もが働けるように」といった願いやみんなのお困り事と絡み合うなどして、うねりをつくっていければいいなあと思っています。

つながるチャンネルを増やすために、線路沿いにある事務所を食堂と豆腐などの食品を販売する大豆ショップにして、ネットショップも展開していきたいと考えています。マルシェ台で移動販売する計画もしていて、商工会議所に助成金申請し、実現に向けて進んでいるところです。

そのほか、一緒に働く仲間の中に「これ、いいやん」という文字を描く人がいるので、手ぬぐいやマグカップなどオリジナル商品をつくれたらいいなあと思いますし、同じように絵を描くのが得意な人と出会うために、お絵描きクラブを開くのもいいなあとも。

「営業できるよ」「縫製ができるよ」「ブランディングができるよ」「話を聞くよ」など、それぞれの得意やスキルを発揮できるチームを組むのもいい。

・・・・・など、考えていることはたくさんあります。

いろんな切り口から展開することで、「その人にしかできない仕事」「誰にでもできる仕事」など多様な仕事をつくっていけるのではないかなあと考えているんです。

永田さんは「こうしてみたら、どうだろう?」と思ったことを実現されていく力がすごいですね。

「そうなっていったらいいなあ」と願うのではなく、「そうなる!」と動いて、今があります。また、自分が思いついてやりたいと思ったことを、「できない」と思ったことが一度もないんです。

豆腐屋さんを引き継いだ時もそう。情報を聞きつけて、「できる」「できない」と考えず、早速お願いしに行きましたから。

結果として「できなかったこと」はあります。

いい例かはわかりませんが、新聞であるイタリア映画のことを知り、観に行きたいと思った時、私の中ではもうイタリアまで観に行く気になっているんです。「イタリア語がわからないから、わかる人と一緒に行ったらいいか」とまで考えている。結局、パスポートもない、資金もない、日程的にも難しいと断念するのですが、東京のイタリア映画祭で上映されると知り、東京には観に行きました。

「やりたい」「やってみよう」と思ったら「どうやったらできるか?」を考えます・・・いや、考える前に動き出しています。

私が「実験」と言う理由はそこにあります。

「できるか」「できないか」ではなく、とりあえずやってみる。うまくいったら「うまくいってよかった」だし、うまくいかなければ「どうしてだろう?」と考えて舵を切り直したらいい。

だって、人生1回こきり。「できる」と思ってもいいんじゃないかなと思うんです。

豆腐屋さんを引き継いだ時もそう。情報を聞きつけて、「できる」「できない」と考えず、早速お願いしに行きましたから。

結果として「できなかったこと」はあります。

いい例かはわかりませんが、新聞であるイタリア映画のことを知り、観に行きたいと思った時、私の中ではもうイタリアまで観に行く気になっているんです。「イタリア語がわからないから、わかる人と一緒に行ったらいいか」とまで考えている。結局、パスポートもない、資金もない、日程的にも難しいと断念するのですが、東京のイタリア映画祭で上映されると知り、東京には観に行きました。

「やりたい」「やってみよう」と思ったら「どうやったらできるか?」を考えます・・・いや、考える前に動き出しています。

私が「実験」と言う理由はそこにあります。

「できるか」「できないか」ではなく、とりあえずやってみる。うまくいったら「うまくいってよかった」だし、うまくいかなければ「どうしてだろう?」と考えて舵を切り直したらいい。

だって、人生1回こきり。「できる」と思ってもいいんじゃないかなと思うんです。

「やれること」はやろう

多様な人たちと出会う中で大事にされていることはありますか?

「嫌だなあ」「苦手だなあ」というネガティブな感情や行動を受け止めた時、「なぜ?」と考えます。「嫌」「苦手」と突き放すことは簡単ですし、楽ですが、「どうして、この人はこんなことをするのか?」とその言動の背景を想像するようにしているんです。

たとえば、重度の自閉症の人と一緒に働くようになった当初、殴られたことがありました。殴られて痛かったんですが、殴っている本人が一番しんどいかもしれないと、これまでの出会いの中で、思い当たることがあったから、「どうして、彼は私を殴ったのだろう?」と考えてみたんです。

彼は重度の自閉症で、自分の意思をしゃべって伝えることが難しいです。恐らく、これまでの人生の中でも彼は、自分の意思を確認されぬまま、勝手に物事が決めていかれることもあったでしょうし、出会ってまもない私に、急に「ああしろ」「こうしろ」と言われて困ることもあったでしょう。

彼が私に何かを伝えたかったのに、私がそれを受け止められなかったのではないか。彼は自分が尊重されていないと感じたから、怒ったのではないか。そう想像したら、「一発殴る」ことを通して、私に意思を伝えたかったのではないかと行き着きました。

彼に私が想像したこと、さらに彼が尊重されない感じを受けないように努力したいこと、もし私がひどいことをしたら教えてほしいことを伝えたら、こちらを向いて「うん」と頷いてくれました。そうやって一つひとつ信頼関係を積み重ねていくと、彼が殴ることはもうありませんでした。

思想が合わない人、価値観が合わない人、生きているとさまざまな人たちと出会います。「その考え方はおかしい」「やめたほうがいい」というのは簡単です。でも、そう言っても、何も変わりません。

共感できなくても理解できなくても、「どうして、その人がそう考えるのか?」「その価値観を、なぜ持ったのか?」を想像してみます。

きっと、私自身が、誰かの心を踏んでいるかもしれないという恐れを常に抱いているからかもしれません。私の「誰も踏みにじられない、一人ひとりが大切にされる働く場づくり」という理想も、誰かにとっては苦しいことかもしれませんから。

多様な人たちと出会うことで、私自身が勉強させてもらっています。さまざまな想いに耳を傾けること、私の想いを話すことを大事にしていきたいですね。

たとえば、重度の自閉症の人と一緒に働くようになった当初、殴られたことがありました。殴られて痛かったんですが、殴っている本人が一番しんどいかもしれないと、これまでの出会いの中で、思い当たることがあったから、「どうして、彼は私を殴ったのだろう?」と考えてみたんです。

彼は重度の自閉症で、自分の意思をしゃべって伝えることが難しいです。恐らく、これまでの人生の中でも彼は、自分の意思を確認されぬまま、勝手に物事が決めていかれることもあったでしょうし、出会ってまもない私に、急に「ああしろ」「こうしろ」と言われて困ることもあったでしょう。

彼が私に何かを伝えたかったのに、私がそれを受け止められなかったのではないか。彼は自分が尊重されていないと感じたから、怒ったのではないか。そう想像したら、「一発殴る」ことを通して、私に意思を伝えたかったのではないかと行き着きました。

彼に私が想像したこと、さらに彼が尊重されない感じを受けないように努力したいこと、もし私がひどいことをしたら教えてほしいことを伝えたら、こちらを向いて「うん」と頷いてくれました。そうやって一つひとつ信頼関係を積み重ねていくと、彼が殴ることはもうありませんでした。

思想が合わない人、価値観が合わない人、生きているとさまざまな人たちと出会います。「その考え方はおかしい」「やめたほうがいい」というのは簡単です。でも、そう言っても、何も変わりません。

共感できなくても理解できなくても、「どうして、その人がそう考えるのか?」「その価値観を、なぜ持ったのか?」を想像してみます。

きっと、私自身が、誰かの心を踏んでいるかもしれないという恐れを常に抱いているからかもしれません。私の「誰も踏みにじられない、一人ひとりが大切にされる働く場づくり」という理想も、誰かにとっては苦しいことかもしれませんから。

多様な人たちと出会うことで、私自身が勉強させてもらっています。さまざまな想いに耳を傾けること、私の想いを話すことを大事にしていきたいですね。

2018年で10周年を迎えられました。11年目を迎えた今、思うことはありますか?

近所の小学校のキャリア教育で、私たちの取り組みを話したことがありました。その子たちは就業体験施設で「働く体験」をしてきたばかりで、働く大変さだけを感じてきたそうです。

でも、私の話を聞いて、「永田さんは好きな仕事ができてよかったですね」「働くことはしんどくて大変なことばかりだと思ったけれど、豆腐屋さんの話を聞いたら、働くことが楽しそうと思いました」と言ってくれました。

私がやろうとしていることは綺麗事なのかもしれないと思うことがあります。でも、こうして取り組んでいることを「楽しい」と思っていいんだなあと、子どもたちに教えてもらいました。しばらくの間は、まちで出会うと「お豆腐屋さん」と声をかけてもらえて、嬉しかったですね。

そんなふうに多くの人たちに応援していただけたり、本当は「そうありたい」と願う気持ちが届いてきたりするから、こうして活動を続けることができています。

多様な人たちが生きて働く姿が日常的にあるまちで育った子どもたちが大人になる頃には、私たちが夢見ていることが現実になっているかもしれないなあと想像するんです。

私が理想としていることを実現するには、何百年とかかるかもしれません。でも、私が生きている間に「やれること」はやろうという気持ちでいます。やれることはまだまだいっぱいありますから。

でも、私の話を聞いて、「永田さんは好きな仕事ができてよかったですね」「働くことはしんどくて大変なことばかりだと思ったけれど、豆腐屋さんの話を聞いたら、働くことが楽しそうと思いました」と言ってくれました。

私がやろうとしていることは綺麗事なのかもしれないと思うことがあります。でも、こうして取り組んでいることを「楽しい」と思っていいんだなあと、子どもたちに教えてもらいました。しばらくの間は、まちで出会うと「お豆腐屋さん」と声をかけてもらえて、嬉しかったですね。

そんなふうに多くの人たちに応援していただけたり、本当は「そうありたい」と願う気持ちが届いてきたりするから、こうして活動を続けることができています。

多様な人たちが生きて働く姿が日常的にあるまちで育った子どもたちが大人になる頃には、私たちが夢見ていることが現実になっているかもしれないなあと想像するんです。

私が理想としていることを実現するには、何百年とかかるかもしれません。でも、私が生きている間に「やれること」はやろうという気持ちでいます。やれることはまだまだいっぱいありますから。

永田 千砂さん

1994年にパジャマなどの卸売り専門会社に就職。営業職として1年勤めた後、1995年に「豊能障害者労働センター」に転職し、13年間勤務する。2008年に退職して、「ちまちま工房」を立ち上げ。デザイン・制作、講演などの仕事を引き受けるようになる。2009年には、箕面市にある桜井市場内にコミュニティカフェ「ちまちま堂」をオープン。2011年には、同市場内の豆腐店に弟子入り。修業期間5年間を経て、2015年10月に事業を継承した。「誰も踏みにじられない、一人ひとりが大切にされる働く場づくり」をテーマに事業を展開している。

ちまちま工房

箕面市桜井2-10-5(桜井市場内)

HP: https://102kobo.jimdo.com/

FB: ちまちま工房

(取材:2019年8月)

「私が理想としていることを実現するには、何百年とかかるかもしれません。でも、私が生きている間に『やれること』はやろうという気持ちでいます」という永田さん。

理想とする社会の実現に向けて、現状ではどんなに困難に思えたとしても、「自分が生きている間」と限定しなければ、「実現できるかもしれない」と光を見いだせると思いました。そこに向かって、今、自分ができることをする。とてもシンプルだけど、先が見えにくいことでもあるので、とても大変なことであると思います。

力強い意志を持ってアクションを起こし続けている永田さんですが、一方で「自分はスーパーウーマンではないと自覚しています。実際にどんくさいです(笑)。全部自分でやるのではなく、なるべく『助けて!』『手伝って!』と言えるようにと心がけています」とも。

1人で突き進まず、抱えず、手を伸ばしていくことで、それが「誰もが関われる余地」となっていて、柔軟な取り組みにつながっているのだと思いました。

HP: 『えんを描く』

理想とする社会の実現に向けて、現状ではどんなに困難に思えたとしても、「自分が生きている間」と限定しなければ、「実現できるかもしれない」と光を見いだせると思いました。そこに向かって、今、自分ができることをする。とてもシンプルだけど、先が見えにくいことでもあるので、とても大変なことであると思います。

力強い意志を持ってアクションを起こし続けている永田さんですが、一方で「自分はスーパーウーマンではないと自覚しています。実際にどんくさいです(笑)。全部自分でやるのではなく、なるべく『助けて!』『手伝って!』と言えるようにと心がけています」とも。

1人で突き進まず、抱えず、手を伸ばしていくことで、それが「誰もが関われる余地」となっていて、柔軟な取り組みにつながっているのだと思いました。

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP: 『えんを描く』

■関西ウーマンインタビュー(社会事業) 記事一覧

-

「自分が納得のいく生き方をしたい」『窓ぎわのトットちゃん』の出会いから自由な教育を目指す藤田さん

-

「どこにいても誰といても、私は私」高齢者介護からシングルマザー支援と地域に根差してさまざまな活動を広げる安木さん

-

「困りごとから動いていたらこうなっていた」昔の長屋のようなコミュニティづくりに取り組む桃子さん。

-

「価値観を変えたい」障害があっても働くには、自分で事業所をつくるしかないと起業した圭子さん。

-

「流される中でも選んで今」自分の居場所を探し続けて「里山」と出会い、副代表理事として活動する西川さん

-

「人生1回こきり。できると思ってもいい」「一人ひとりが大切にされる働く場」の実験として豆腐屋を営む永田さん

-

「楽しい「」と「人」に出会って、気づいたら今がある」さをり織りと音楽活動を通して地域活動に取組む伊藤さん

-

「世界のあちこちに通じるリアルな「どこでもドア」をつくりたい」在日外国人の語り合いの場を創る岩城さん

-

「好きでやりたいことを置いてでも、やって意味のあること」自らの経験を生かし、薬物依存症回復を支援する倉田さん

-

「互いに信頼し合えるからこそ表現できる」大阪西成区・釜ヶ崎で、詩業家として表現の場を創る上田さん。

-

「音でのコミュニケーションは、言葉では越えられない壁を越えられる」歌、叫び、踊りを通して自分を表現するナカガワさん

-

「想像して創造することはおもしろい」芸術文化を通して障がいのある人たちの居場所を創る鈴木さん

-

「誰かにやってもらうのではなく自分たちで行動する」国際協力に「自分が生きている意味」を見つけた沙良さん

-

「若い人が夢を持ってNPOで働くために「安心」の強い基盤を作りたい」地域の人たちと音楽推進活動する西野さん

-

「手書きの手紙は優しい心の贈り物」ご主人を亡くされてから52歳で起業。残された10行の手紙を心の支えに元気を広げておられます。

-

今年新理事に就任され、2代目リーダーとして事業型NPO運営のモデルを目指す諸田さん。