HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

![]() 倉田 めばさん(薬物依存症回復施設 「大阪DARC」ディレクター)

倉田 めばさん(薬物依存症回復施設 「大阪DARC」ディレクター) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

倉田 めばさん(薬物依存症回復施設 「大阪DARC」ディレクター)

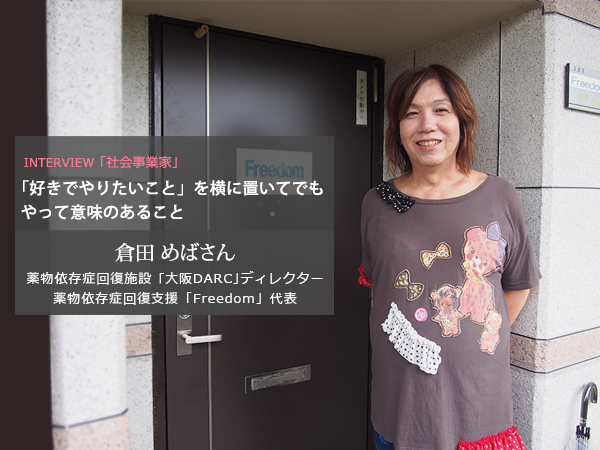

| 倉田 めばさん (薬物依存症回復施設 「大阪DARC」ディレクター/薬物依存症回復支援「Freedom」代表) 写真の専門学校を卒業後、フォトグラファーとして仕事を始める。1993年に薬物依存症からの回復をめざす『大阪DARC(ダルク)』を立ち上げ、2002年には「薬物依存症者家族の相談支援」「薬物関連問題における啓発・教育・講演活動」「司法・矯正・保護観察との協働」を3本柱とした外郭団体『Freedom(フリーダム)』を多くの賛同者とともに設立。神戸学院大学学際教育機構の客員教授として「薬品危機管理論」を担当する。ピア・ドラッグ・カウンセラー、精神保健福祉士。数年前より、パフォーマンスアート、詩、写真など表現活動を再開した。 大阪DARC: http://oska-darc.sunlar333-pinoko.com/ Freedom: http://www.freedom-osaka.jp |

| 薬物依存症からの回復に取り組む民間団体『DARC(ダルク)』を関西で開設した倉田めばさん。ご自身も薬物依存症からの回復者です。14歳でシンナーなど薬物使用を始め、薬物依存症で入退院を繰り返していましたが、30歳の時にアルコール依存症の人を対象としたリハビリ施設に通い始めたことを機に回復することができたと言います。その経験から『大阪DARC(ダルク)』とその外郭団体『Freedom(フリーダム)』を立ち上げ、薬物依存症からの回復を多角的に支援しています。当初は「対人支援の仕事は向いていないから無理」「好きなフォトグラファーの仕事に未練があった」という倉田さん。そんな気持ちもありながら『大阪DARC(ダルク)』を立ち上げた理由は?今もなお続ける原動力とは何でしょうか。 |

| 「そうせざるを得ない」と突き動かされること |

| もともとフォトフラファーの仕事をされていたそうですが、 「ダルク」に携わるきっかけは何ですか? |

私自身がもともと薬物依存者で、自助グループ参加などを通して回復していました。ある時、ダルクの施設長がスペインとイタリアにある薬物依存症のリハビリ施設に視察へ行くと聞いて、同行したんです。海外ではどんな取組みをされているのかと興味があったのと、外国の風景などを撮影して自分の作品づくりもできればという動機からでした。 私自身がもともと薬物依存者で、自助グループ参加などを通して回復していました。ある時、ダルクの施設長がスペインとイタリアにある薬物依存症のリハビリ施設に視察へ行くと聞いて、同行したんです。海外ではどんな取組みをされているのかと興味があったのと、外国の風景などを撮影して自分の作品づくりもできればという動機からでした。自分で関西にダルクを立ち上げたいとは考えてもいなくて、むしろ「自分には向いていない。やりたくない仕事」と思っていたくらいなんです。でも、視察して、日本はこのままではいけないという危機感に突き動かされました。 たとえば、イタリアではカトリック教会の司祭が施設を運営していて、プログラムや取組みが素晴らしい。「薬物を使用する若者を生んでいるのは大人や地域、社会の責任。だから、薬物をやめるためのサポートをすることはもちろん、やめたら社会で受け入れていくことが当然」という考えがあるからなんです。 日本はどうでしょうか。現在でもそうですが、薬物使用者を叩いて、犯罪者のレッテルを貼るばかり。回復したいと願っても、回復していける社会ではありません。薬物依存症への考え方や支援のあり方が、海外とはかけ離れすぎていて、怒りすら感じるほどです。また自助グループの活動だけでは、回復支援として弱いと感じていました。 関西にもダルクのような昼間の居場所となる施設が必要ではないか。40代を目前に控えていましたから、新しい仕事をおこすなら最後のチャンス。好きだったフォトグラファーの仕事を諦めて、『大阪ダルク』を立ち上げる決意をしたんです。 |

| 好きな仕事を辞めて、現在のお仕事へ。未練はありませんでしたか? |

| 実は『大阪ダルク』立ち上げの話は、視察旅行の5年前からずっと声をかけてもらっていたんですが、断り続けていました。写真が好きで、20代からフォトグラファーの仕事をしていて、独立した後も仕事は順調。仕事先との信頼関係もできていて、いろんなところからお仕事をもらえるようになっていました。 確かに『大阪ダルク』を立ち上げる必要性は感じますが、フォトグラファーを諦めてまで、何の将来の保証もない仕事に就く意味を見出せない。加えてダルクは対人支援の仕事ですから、自分に向いているとは思えなかったんです。 今でもそうで、自分には向いている仕事だと思っていません。一時期は他の誰かに任せて、フォトグラファーに戻ろうと考えていたくらいなんです。でも、立ち上げてみると、薬物依存者の回復支援のほかに、家族からの相談や講演依頼など想定外のさまざまな仕事がのしかかってきたので、できなかったんです。 50代になると、今度はもう体力的にフォトグラファーの仕事は無理だなと諦めがつきました。 今だからこそ思うんですが、好きなことは仕事にしなくても自然とできてしまう。日常のなかで写真を撮りますし、写真展を開催する機会もありました。仕事にしようとこだわらなくてもいいかなあと思います。 |

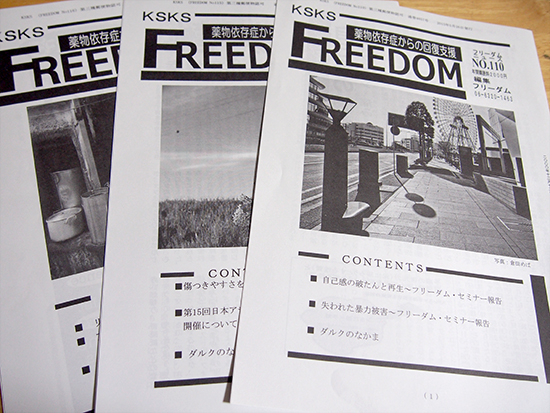

『フリーダム』では毎月『Freedomニュース』を発行して会員や賛同者に送付。 表紙の写真は倉田さんが撮影したもの。 |

| 一日一日を続けていくことが大事 |

| 『大阪ダルク』では、どのようなことをしているのですか? |

| 薬物依存症からの回復をめざす人たちのリハビリ施設で、日中の居場所です。毎日、午前と午後には『グループミーティング』を実施します。そこでは「今日はこんなことがあった」「嫌なことがあって、薬を使いたくなった」「今は薬がとまっていて、昔の友達に会ったら『あんた、元気そうやん』と言われた。私は変われたのかなあと思って嬉しかった」など“今ここにいる私”についてそれぞれが話します。 薬物をやめると、不安があったり喪失感があったり、状態が悪くなることがあります。「薬物を使わない」という新しい生き方をする自分がいて、自分で日々表れる症状をチェックして、正直に話したら「うんうん」と聞いて認めてくれる仲間やスタッフがいる、そんな一日一日を続けていく。 参加者にはやめたばかりの人も、やめて数カ月経っている人も、再使用した人も、時には亡くなる人もいます。そういったさまざまな人を見て、話を聞く中で、回復につながっていくことがあるんです。「こうすれば、薬をやめられる」という革命的な方法はありません。それだけのことを毎日、何週間も何カ月も何年も続けていくことが大事なんです。 |

| 「薬物をやめている自分」の一日が続いていく。仲間やスタッフの存在も大きいんですね。 |

| 自分が帰属できる場があることは誇りです。自分が薬物依存症であることを隠す必要がない、自分の弱さもさらけ出せる。自分自身が自分を認められるようになると落ち着いてきます。 薬物を使いたくなったら、使いたいと言ってもいい。「やめられない」「使いたい」と思ったのは事実だから。そこからどうしていくのか、次はどうしてみるのかを考えるしかないわけです。それを「何を言っているんだ」「そんなことは言ってはいけない」と批判する社会がおかしい。頭ごなしにごちゃごちゃ言うだけではどうにもならないんです。 |

| これまでどんな壁や課題がありましたか? |

| スタッフはみな、薬物依存症から回復した人です。壁というと、そのスタッフが亡くなることでしょうか。薬物の再使用もありましたし、自死か事故死かわからないこともありました。明確な理由はわかりませんが、サポートする側にまわった人が再発して亡くなってしまうことはあってほしくない。それを防ぐにはどうしたらいいのかと常に考えています。 社会の壁も、もちろんあります。場所を借りるのだって苦労しました。でも、それは私たちではなくて、「社会がおかしい」と思っているから気にしない。この社会を変えたいとも思っていません。ただ、自分も、スタッフも、利用者も、もともとは薬物依存者だから、そういう人が一人でも多く回復していけるような場を維持していくことを第一に考えています。 |

| 誰かが回復する姿が私の希望に |

| お仕事をされる中で、いつも心にある「想い」は何ですか? |

「自分は無力である」ということ。それは、私自身が薬物依存症から回復する際に受けたプログラムの最初にあるステップでした。それを認めることができるまでは、自分でなんとか薬物をやめようとするんです。たとえば、「趣味に打ち込んでやめよう」「仕事に一所懸命になってやめよう」とするのですが、どれもうまくいきませんでした。 「自分は無力である」ということ。それは、私自身が薬物依存症から回復する際に受けたプログラムの最初にあるステップでした。それを認めることができるまでは、自分でなんとか薬物をやめようとするんです。たとえば、「趣味に打ち込んでやめよう」「仕事に一所懸命になってやめよう」とするのですが、どれもうまくいきませんでした。「薬物依存症であることに対して自分の力ではどうにもできない。ギブアップです」と心から認めることから、他人を自分の中に入れる余地ができ、回復に向けて進んでいけることがあります。支援側にまわってからも、同じことが言えるのではないかと思いました。 |

| 支援する側として「自分は無力である」とは? |

| つい「自分がなんとかしてやろう」という気持ちになってしまいます。その気持ちは悪いと思わないし、そんな気持ちで関わっていることもあるのですが、「人の気持ちや人生、薬物依存症という病気は、私がコントロールできるものではない」ということを忘れない。 薬物依存症から回復する力を持っているのはその人自身だから、その力を使えるように話を聞いたりアドバイスをしたり、サポートするだけ。時には『大阪ダルク』を飛び出して、薬物を再使用したり、亡くなってしまったりする人がいます。「自分にもっとできることがあったのではないか」と責めて罪悪感を持ってしまうことも。 そんな時も「自分は無力である」。誰かが回復して元気になったとしても自分の手柄ではないし、誰かが途中で死んでしまったとしても自分のせいにはしない。そうしないと、疲れてしまいます。 |

| 『大阪ダルク』を立ち上げて23年。好きな仕事を諦めて、自分に向いていないと思う仕事を、これまで続けてくることができたのは、なぜだと思いますか? |

| 薬物依存症は死に至る病気です。薬を使い続けていたら死んでいたかもしれない人が生きて、ゲラゲラ笑っている姿を見ることができるのは非常に感動的で、この仕事をしていてよかったと思える瞬間。だから続けています。それ以外にありません。 薬物依存症で苦しんでいた人が、ここに通うようになってから薬物の使用がとまって、よくなっていく。やめ続けるために、自助グループなど回復者のコミュニティにつながっていく。その姿が、私にとっても希望なんです。 『大阪ダルク』を立ち上げる時、日本の『ダルク』の創立者から「人のためにというよりは、自分のためにつくってはどうか。あなたに必要なんじゃないの」と言われた意味がわかります。自分がやりたいこと、好きなことはあっても、それを横に置いてでもやって意味のあることなんです。 |

| ありがとうございました。 |

| 取材:2016年9月 |

| 「薬を使い続けていたら死んでいたかもしれない人が生きて、ゲラゲラ笑っている」「だから続けています。それ以外にありません」とお話になられた倉田さんの姿を思い出します。 倉田さんは写真という「好きなこと」「やりたいこと」をお持ちで、お仕事にもされ、フォトグラファーとして活躍されていました。それを辞めて、むしろ「自分が向いていない」「やりたくない」仕事に挑戦されます。自分が好きでも、得意でもないところでの挑戦は苦労や葛藤があったと思いますが、「やって意味のあること」「私にとって希望」を見出されました。 「好きなことを仕事に」、よく聞くフレーズです。そんな仕事や生き方もとっても素敵ですが、倉田さんのように「そうせざるを得ない」と突き動かされる出来事があって、そこから道をつくっていく生き方も素敵!自分のまわりにさまざまな選択肢があることに目を向けると、想像もしなかった可能性や生きがいが見えてくるのかなあと思いました。 |

取材:小森利絵 取材:小森利絵ライター/HP:『えんを描く』 編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。 |

■関西ウーマンインタビュー(社会事業) 記事一覧

-

「自分が納得のいく生き方をしたい」『窓ぎわのトットちゃん』の出会いから自由な教育を目指す藤田さん

-

「どこにいても誰といても、私は私」高齢者介護からシングルマザー支援と地域に根差してさまざまな活動を広げる安木さん

-

「困りごとから動いていたらこうなっていた」昔の長屋のようなコミュニティづくりに取り組む桃子さん。

-

「価値観を変えたい」障害があっても働くには、自分で事業所をつくるしかないと起業した圭子さん。

-

「流される中でも選んで今」自分の居場所を探し続けて「里山」と出会い、副代表理事として活動する西川さん

-

「人生1回こきり。できると思ってもいい」「一人ひとりが大切にされる働く場」の実験として豆腐屋を営む永田さん

-

「楽しい「」と「人」に出会って、気づいたら今がある」さをり織りと音楽活動を通して地域活動に取組む伊藤さん

-

「世界のあちこちに通じるリアルな「どこでもドア」をつくりたい」在日外国人の語り合いの場を創る岩城さん

-

「好きでやりたいことを置いてでも、やって意味のあること」自らの経験を生かし、薬物依存症回復を支援する倉田さん

-

「互いに信頼し合えるからこそ表現できる」大阪西成区・釜ヶ崎で、詩業家として表現の場を創る上田さん。

-

「音でのコミュニケーションは、言葉では越えられない壁を越えられる」歌、叫び、踊りを通して自分を表現するナカガワさん

-

「想像して創造することはおもしろい」芸術文化を通して障がいのある人たちの居場所を創る鈴木さん

-

「誰かにやってもらうのではなく自分たちで行動する」国際協力に「自分が生きている意味」を見つけた沙良さん

-

「若い人が夢を持ってNPOで働くために「安心」の強い基盤を作りたい」地域の人たちと音楽推進活動する西野さん

-

「手書きの手紙は優しい心の贈り物」ご主人を亡くされてから52歳で起業。残された10行の手紙を心の支えに元気を広げておられます。

-

今年新理事に就任され、2代目リーダーとして事業型NPO運営のモデルを目指す諸田さん。