HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

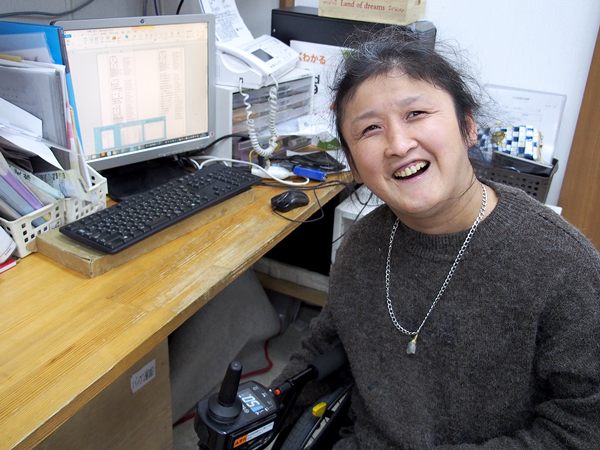

![]() 曲 圭子さん(地域活動支援センター「パソコン工房チャレンジ」所長)

曲 圭子さん(地域活動支援センター「パソコン工房チャレンジ」所長) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

曲 圭子さん(地域活動支援センター「パソコン工房チャレンジ」所長)

価値観を変えたい

曲 圭子さん

地域活動支援センター「パソコン工房チャレンジ」所長

地域活動支援センター「パソコン工房チャレンジ」所長

障害のある人が企業への就労に向けてパソコンを訓練したり、習得したパソコンスキルを活かしてチラシや名刺、ウェブサイトの制作を請け負ったりする機会を提供している地域活動支援センター「パソコン工房チャレンジ」。所長を務めるのは、設立メンバーでもある曲圭子さんです。

「障害者の福祉作業所などの多くは、健常者が職員となり、作業指導や生活のサポートをしていますが、パソコン工房チャレンジは障害のあるスタッフだけで構成しています」と曲さん。根本に、曲さんの「自分のような重度の障害のある人も働ける場をつくりたい」「専門的でピア的な視点に立って運営したい」という願いがあります。

曲さんはパソコンスキルを持ち、社会福祉士の国家資格も有していますが、就職活動において個人の能力やスキルに関係なく、「言語障害のため、電話対応できないから」など障害を理由に不採用となることが多かったと振り返ります。

不条理な社会において、どのように自分の意志を貫き、道を切り拓いてこられたのでしょうか。曲さんの原動力とは?

「障害者の福祉作業所などの多くは、健常者が職員となり、作業指導や生活のサポートをしていますが、パソコン工房チャレンジは障害のあるスタッフだけで構成しています」と曲さん。根本に、曲さんの「自分のような重度の障害のある人も働ける場をつくりたい」「専門的でピア的な視点に立って運営したい」という願いがあります。

曲さんはパソコンスキルを持ち、社会福祉士の国家資格も有していますが、就職活動において個人の能力やスキルに関係なく、「言語障害のため、電話対応できないから」など障害を理由に不採用となることが多かったと振り返ります。

不条理な社会において、どのように自分の意志を貫き、道を切り拓いてこられたのでしょうか。曲さんの原動力とは?

自分の「できること」と「したいこと」を組み合わせて

曲さんが高校生の頃は「卒業したら、『入所施設に入る』か『自宅近くの作業所に通い、親の介助を毎日受けながら生活する』ことが当たり前だった」と言いますが、そんな中で、どうして「当たり前に1人の大人として働いて、給与所得によって、自分らしく生活をする」という目標を持ち、突き進むことができたのですか?

子どもの頃から、母に「成人するまでは育てる義務があるから世話をするけれど、死ぬまで一生はしたくない。お母さんだって老後はゆっくりしたいから。悪いけれど、大人になったら自立するか、施設に入るかして家を出て行ってほしい」と事あるごとに言われてきました。

その言葉には「親が年老いても、自分の力でしっかりと自立して、圭子が思うような生活をしてほしい」という母の想いがあったのですが、当時小学生だった私にはわからず、ただただ家族に見放されたような感じがして、大人になることへの不安でいっぱいになりました。

この頃から「自立すること」を意識していたと思います。

高校卒業時には、私を担当してくださったハローワークの方が就職先探しに尽力してくれたものの、「書店などをあたってみたけれど、言語障害があることがどうしても接客面で引っかかるみたい」と言われ、障害者の職業訓練校をすすめてもらって受験するも、当時はキーボードやマウス操作がスムーズにできなかったので不合格。

最終的に、高校の先生から入所施設を紹介されたのですが、入所施設に入所することは考えられませんでした。「いつかは自立して、気の向くままに生活できたらいいなあ」という気持ちを胸に秘め、親元に戻って障害者のデイサービスに通所することにしたんです。

2年ほど過ごす間に、両親が高齢になって毎日の介助が困難になったため、遠方の入所施設にしぶしぶ入所させられるケースを何件か目の当たりにしました。「私も将来、遠方の入所施設に入れられる」と19歳ながら危機感を募らせ、先が見えなくなるほどの暗闇に包まれたんです。

その言葉には「親が年老いても、自分の力でしっかりと自立して、圭子が思うような生活をしてほしい」という母の想いがあったのですが、当時小学生だった私にはわからず、ただただ家族に見放されたような感じがして、大人になることへの不安でいっぱいになりました。

この頃から「自立すること」を意識していたと思います。

高校卒業時には、私を担当してくださったハローワークの方が就職先探しに尽力してくれたものの、「書店などをあたってみたけれど、言語障害があることがどうしても接客面で引っかかるみたい」と言われ、障害者の職業訓練校をすすめてもらって受験するも、当時はキーボードやマウス操作がスムーズにできなかったので不合格。

最終的に、高校の先生から入所施設を紹介されたのですが、入所施設に入所することは考えられませんでした。「いつかは自立して、気の向くままに生活できたらいいなあ」という気持ちを胸に秘め、親元に戻って障害者のデイサービスに通所することにしたんです。

2年ほど過ごす間に、両親が高齢になって毎日の介助が困難になったため、遠方の入所施設にしぶしぶ入所させられるケースを何件か目の当たりにしました。「私も将来、遠方の入所施設に入れられる」と19歳ながら危機感を募らせ、先が見えなくなるほどの暗闇に包まれたんです。

「私も将来」と危機感を持たれたとのこと。その後、どのようなアクションを起こされたのですか?

そんな私の様子を知って、リハビリの先生や高校時代の先生が心配してくださり、「通信制の大学に行って、知識を身につけたり、いろんな世代の友だちをつくったりして、経験を積んだら?」とアドバイスしてくれたんです。

私は身体が不自由なので、「パソコンを使った仕事ならできるのでは」と、大学では「プログラマーになる勉強をしようかな」と模索していた時、地元で「障害者の自立生活」をテーマにした講演が開催されると知り、聞きに行きました。

それが、私に一人暮らしや福祉の仕事を志すきっかけをつくってくださった恩師との出会いになります。

恩師も私と同じ脳性麻痺で、車いすに乗っていました。恩師の話を聞いて、「福祉に関わる仕事であれば、相手と同じ目線で関わることができていいなあ」と思い、福祉とパソコンの2つを軸に仕事をしていきたいと考えたんです。

1997年、私が20歳の時に、京都で一人暮らしを始め、恩師が教授を務める大学の通信教育で「社会福祉」を学び始めました。

加えて、平日はパソコンの作業所でホームページの制作や名刺・カレンダーの印刷業務を通じてパソコンの技術を磨き、休日は恩師が障害のある学生向けに開講していた「自立生活プログラム」や「ピア・カウンセリング講座」に通いました。

私は身体が不自由なので、「パソコンを使った仕事ならできるのでは」と、大学では「プログラマーになる勉強をしようかな」と模索していた時、地元で「障害者の自立生活」をテーマにした講演が開催されると知り、聞きに行きました。

それが、私に一人暮らしや福祉の仕事を志すきっかけをつくってくださった恩師との出会いになります。

恩師も私と同じ脳性麻痺で、車いすに乗っていました。恩師の話を聞いて、「福祉に関わる仕事であれば、相手と同じ目線で関わることができていいなあ」と思い、福祉とパソコンの2つを軸に仕事をしていきたいと考えたんです。

1997年、私が20歳の時に、京都で一人暮らしを始め、恩師が教授を務める大学の通信教育で「社会福祉」を学び始めました。

加えて、平日はパソコンの作業所でホームページの制作や名刺・カレンダーの印刷業務を通じてパソコンの技術を磨き、休日は恩師が障害のある学生向けに開講していた「自立生活プログラム」や「ピア・カウンセリング講座」に通いました。

そんな生活を6年続け、いよいよ就職活動を始めるも、時代は就職氷河期。健常者の大学生も仕事に就くことが難しかった時代です。

私は企業や福祉事業所など50社ほどを受けましたが、「重度の障害があること」を理由に不採用が続きます。中には「見た目」だけで判断され、面接試験もしてもらえず、門前払いされた企業もありました。

自分と同じ立場にある障害者の自立生活をサポートしたくて、「自立生活センター」に就職したものの、「当たり前に1人の大人として働いて、給与所得によって、自分らしく生活をする」という私が思い描いてきた自立生活の価値観とはかけ離れていたために退職。

「給料所得によって、自分らしく生活をする」という夢を諦めることができず、引き続き企業への就職活動をするとともに、社会福祉士の国家資格の受験勉強、パソコンの技術向上のために勉強する日々をさらに4年ほど続けました。

親から「次、あかんかったら、諦めて帰っておいで」と言われた2008年、1日13時間と必死に勉強した結果、社会福祉士の国家試験に6度目の挑戦でやっと合格したんです。

私は企業や福祉事業所など50社ほどを受けましたが、「重度の障害があること」を理由に不採用が続きます。中には「見た目」だけで判断され、面接試験もしてもらえず、門前払いされた企業もありました。

自分と同じ立場にある障害者の自立生活をサポートしたくて、「自立生活センター」に就職したものの、「当たり前に1人の大人として働いて、給与所得によって、自分らしく生活をする」という私が思い描いてきた自立生活の価値観とはかけ離れていたために退職。

「給料所得によって、自分らしく生活をする」という夢を諦めることができず、引き続き企業への就職活動をするとともに、社会福祉士の国家資格の受験勉強、パソコンの技術向上のために勉強する日々をさらに4年ほど続けました。

親から「次、あかんかったら、諦めて帰っておいで」と言われた2008年、1日13時間と必死に勉強した結果、社会福祉士の国家試験に6度目の挑戦でやっと合格したんです。

夢に向かって着実に一つひとつ、積み重ねてこられたのですね。

自分にできる最大限の努力を積み重ねてきて、苦労して資格も取得し、それらを活かせる仕事に就けたらと福祉事業所の面接試験を受けましたが、やっぱり「言語障害があるから電話応対などが難しい」と断られてしまうばかり。

女性や障害者に対して「社会的弱者」というイメージが根深くあるように、言語障害や知的障害のある人は「能力が低い人」「経験値が浅い人」と思われがちです。

このままでは、これまで学んできたこと、苦労して取得した資格など、すべてが水の泡になってしまう。

もう自分で障害があっても働くことが事業所をつくるしかないと思い始めていたところ、今の勤務先の法人の代表理事と出会ったんです。

女性や障害者に対して「社会的弱者」というイメージが根深くあるように、言語障害や知的障害のある人は「能力が低い人」「経験値が浅い人」と思われがちです。

このままでは、これまで学んできたこと、苦労して取得した資格など、すべてが水の泡になってしまう。

もう自分で障害があっても働くことが事業所をつくるしかないと思い始めていたところ、今の勤務先の法人の代表理事と出会ったんです。

関係性をつくりながら、一つひとつ積み重ねて

今の勤務先である法人の代表理事との出会いのきっかけは? そこから、今のお仕事にどう結びついたのですか?

市報で「在宅勤務障害者の育成のためのホームページ講座受講生募集」の記事を見つけ、ホームページの制作なら、大学時代に作業所で経験があったので、「もしかしたら仕事につながるかもしれない」とわずかな望みをかけて応募しました。

10日間の講座に通う中で、代表理事から「曲さんはパソコンの腕がかなりあるし、社会福祉士の国家資格も持っているから、僕と一緒にパソコンを学べる作業所をつくって、給料所得で堂々と生活してみないか」と声をかけてもらったんです。

高校を卒業してから、自立する夢を追い求めて、もがき続けてきた私にとって、まさに夢のようなお話でした。

大学時代に通っていたパソコンの作業所では、所長さんは身体に障害のある方でしたし、先輩たちは独立して、パソコン関係の就労支援施設を立ち上げるなどしていて、みなさんの存在が私の刺激や憧れになっていました。

私も「専門的でピア的な視点に立って運営できるパソコンの作業所を、地元の兵庫県で立ち上げることができれば」と思っていたので、それが現実になったんです。

2011年4月に私の家族や友人、お世話になっているヘルパー派遣事業所の方々、尼崎市内の障害者団体の方々に祝福してもらって、開所することができました。私が33歳の時のことでした。

10日間の講座に通う中で、代表理事から「曲さんはパソコンの腕がかなりあるし、社会福祉士の国家資格も持っているから、僕と一緒にパソコンを学べる作業所をつくって、給料所得で堂々と生活してみないか」と声をかけてもらったんです。

高校を卒業してから、自立する夢を追い求めて、もがき続けてきた私にとって、まさに夢のようなお話でした。

大学時代に通っていたパソコンの作業所では、所長さんは身体に障害のある方でしたし、先輩たちは独立して、パソコン関係の就労支援施設を立ち上げるなどしていて、みなさんの存在が私の刺激や憧れになっていました。

私も「専門的でピア的な視点に立って運営できるパソコンの作業所を、地元の兵庫県で立ち上げることができれば」と思っていたので、それが現実になったんです。

2011年4月に私の家族や友人、お世話になっているヘルパー派遣事業所の方々、尼崎市内の障害者団体の方々に祝福してもらって、開所することができました。私が33歳の時のことでした。

「パソコン工房チャレンジ」を開所して、2019年で9年目。これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?

「障害者」と一括りに言っても、私のような肢体障害者もいれば、視覚障害者や聴覚障害者、知的障害者、精神障害者など異なった障害が存在しています。

その上、一人ひとりでも障害の特性は異なりますし、さらには1人の人間としてのこだわりや個性もありますから、個々の所員さんの裏に隠された気持ちやニーズはその立場に置かれてみないとわからないと、日々いろんな所員さんと接する中で感じています。

私には脳性麻痺の言語障害があるので、所員さんも初めは言語障害のある私とどうコミュニケーションを取ったらいいのかがわからないようでした。こちらが気持ちや要望を聞き出そうとしても、心を閉ざされてしまうなど、「所員さんとの言語的なコミュニケーションの壁」があったんです。

過去には、ごく一部の所員さんからですが、「健常者のスタッフがいないならいいです」「言語障害があるあなたが所長を務めるより、普通の会社で勤めた経験のある私のほうが電話対応もスムーズにできるし、パソコンスキルもあるから、私のほうが所長にふさわしい」と言われ、涙を流したこともあります。

取引先の方々にも、仕事での電話応対がスムーズに行えないため、「所長」ではなく、「所員」と勘違いされて相手にもされず、悔しい思いをすることもありました。

「やっぱり言語障害のある私には、所長や福祉職を担うこと自体に無理があるのではないか」と、自分に「言語障害があること」を責め続けていたこともあります。

その上、一人ひとりでも障害の特性は異なりますし、さらには1人の人間としてのこだわりや個性もありますから、個々の所員さんの裏に隠された気持ちやニーズはその立場に置かれてみないとわからないと、日々いろんな所員さんと接する中で感じています。

私には脳性麻痺の言語障害があるので、所員さんも初めは言語障害のある私とどうコミュニケーションを取ったらいいのかがわからないようでした。こちらが気持ちや要望を聞き出そうとしても、心を閉ざされてしまうなど、「所員さんとの言語的なコミュニケーションの壁」があったんです。

過去には、ごく一部の所員さんからですが、「健常者のスタッフがいないならいいです」「言語障害があるあなたが所長を務めるより、普通の会社で勤めた経験のある私のほうが電話対応もスムーズにできるし、パソコンスキルもあるから、私のほうが所長にふさわしい」と言われ、涙を流したこともあります。

取引先の方々にも、仕事での電話応対がスムーズに行えないため、「所長」ではなく、「所員」と勘違いされて相手にもされず、悔しい思いをすることもありました。

「やっぱり言語障害のある私には、所長や福祉職を担うこと自体に無理があるのではないか」と、自分に「言語障害があること」を責め続けていたこともあります。

その「壁」をどのように乗り越えられましたか?

法人の代表理事やほかの所員さんたちは、私のことを必要としてくれているのがわかっていたので、ぐっと堪えることができました。

外部の取引先の方々とは、仕事を一つひとつきちんとこなしていくことによって、少しずつ私のことを「言語障害があって、しゃべりにくいだけ」と理解してもらえ、今はメールやFAXなどで連絡していただけるようになり、一人の事業所の所長として接してもらえるようになっています。

大きな壁であった「所員さんとの言語的なコミュニケーション」については、私としては所員さんと常に対等で向き合おうと努め、どうしたら伝わるだろうかと工夫してきました。一所懸命に伝えようとしていると、その気持ちが通じるからでしょうか。少しずつ変わってくるものがあったんです。

たとえば、自閉症で他人とコミュニケーションを取ることが難しい所員さんが入所してきたことがありました。

彼も、私も、他人と言語的コミュニケーションを取ることが苦手で、彼は「言語障害のある私とどうやってコミュニケーションを取ればいいのか」と戸惑っていたようです。私の指導を身振りで拒否するなど、なかなか心を開いてくれませんでした。

でも、私は彼と少しでもコミュニケーションを取ろうと、五十音表の文字を指さして言葉を伝えたり、話したいことをワードで入力したりするなどして、話しかけ続けました。

そのうち、伝えようとすると私の気持ちが通じたみたいで、彼が調子のいい時は少しずつですが、話に耳を傾けてくれるようになったんです。

外部の取引先の方々とは、仕事を一つひとつきちんとこなしていくことによって、少しずつ私のことを「言語障害があって、しゃべりにくいだけ」と理解してもらえ、今はメールやFAXなどで連絡していただけるようになり、一人の事業所の所長として接してもらえるようになっています。

大きな壁であった「所員さんとの言語的なコミュニケーション」については、私としては所員さんと常に対等で向き合おうと努め、どうしたら伝わるだろうかと工夫してきました。一所懸命に伝えようとしていると、その気持ちが通じるからでしょうか。少しずつ変わってくるものがあったんです。

たとえば、自閉症で他人とコミュニケーションを取ることが難しい所員さんが入所してきたことがありました。

彼も、私も、他人と言語的コミュニケーションを取ることが苦手で、彼は「言語障害のある私とどうやってコミュニケーションを取ればいいのか」と戸惑っていたようです。私の指導を身振りで拒否するなど、なかなか心を開いてくれませんでした。

でも、私は彼と少しでもコミュニケーションを取ろうと、五十音表の文字を指さして言葉を伝えたり、話したいことをワードで入力したりするなどして、話しかけ続けました。

そのうち、伝えようとすると私の気持ちが通じたみたいで、彼が調子のいい時は少しずつですが、話に耳を傾けてくれるようになったんです。

ある所員さんは、脳梗塞で失語症になり、記憶も途切れるため、入所当初は声を出して話せなかったり、パソコンを操作したりできませんでした。

最初は工房でいつも使っている参考書を見てもらいながら取り組んでもらっていたのですが、本を床に落とすなどされたので、「何か違うのかな?」と次は歌詞にふりがなをつけたものを渡したところ、それは見てくれたんです。

「失語症により、彼にとって最初の参考書は漢字ばかりで読みづらかった」ということがわかりました。以降は彼用の参考書をつくって取り組んでもらうようになったところ、パソコンの操作にも慣れ、「これがわからん」など声も言葉も出るようになっていきました。

そんなふうに関係性をつくりながら、「こうしたらどうかな」「ああしたらどうかな」という小さな一つひとつを積み重ねて、何がその人に合うのか、何をその人が必要としているのかを探っていく感じです。

所員さん一人ひとりに応じてまったく異なる部分ですので、「所員さんとの言語的なコミュニケーション」については9年経った今もずっと考え続けています。

そんな苦労がある半面、所員さんが目標を達成した時の喜びや嬉しさは格別なものがあります。

最初は工房でいつも使っている参考書を見てもらいながら取り組んでもらっていたのですが、本を床に落とすなどされたので、「何か違うのかな?」と次は歌詞にふりがなをつけたものを渡したところ、それは見てくれたんです。

「失語症により、彼にとって最初の参考書は漢字ばかりで読みづらかった」ということがわかりました。以降は彼用の参考書をつくって取り組んでもらうようになったところ、パソコンの操作にも慣れ、「これがわからん」など声も言葉も出るようになっていきました。

そんなふうに関係性をつくりながら、「こうしたらどうかな」「ああしたらどうかな」という小さな一つひとつを積み重ねて、何がその人に合うのか、何をその人が必要としているのかを探っていく感じです。

所員さん一人ひとりに応じてまったく異なる部分ですので、「所員さんとの言語的なコミュニケーション」については9年経った今もずっと考え続けています。

そんな苦労がある半面、所員さんが目標を達成した時の喜びや嬉しさは格別なものがあります。

たとえば、どんな喜びや嬉しさがありましたか?

重度の身体障害のある所員さんから「パソコンでイラストを描くのが好きだけれど、そのイラストをカレンダーやポストカードにして、販売することはできないかな? お小遣いぐらい、自分で稼ぎたい」という相談を受けました。

私も大学時代に作業所に通っていた時、毎月1万円ほどの工賃をもらうことで励みや、工賃仕事に取り組む上での活力になっていたので、彼女のその想いを実現したいと考えたんです。

そこで、プロのイラストレーターやデザイナーが使っている「イラストレーター」というソフトを使って、オリジナルのイラストを作成し、試行錯誤を繰り返しながら 1 年間かけて、卓上型のオリジナルカレンダーをつくりました。

初年度には「彼女に1万円の工賃を支払う」という私の夢の1つを叶えることができたんです。

以来、彼女はイラストやカレンダー制作について、研修や趣味の1つとしてではなく、工賃仕事として責任を持って取り組んでくれるようになり、イラストを描く技術も上がってきています。

今ではカレンダーだけではなく、レターセットやポストカードもつくっていて、制作した商品が売れる喜びやカレンダーなどの売上から彼女に年末まとまったボーナス的な工賃を支払うことができる嬉しさもあります。

こんなふうに、一人ひとりの所員さんと目標を立て、その目標や個々の夢に向かって、工賃仕事の作業を提供したり、障害特性にあった研修プログラムをつくったりして、一緒に目標や夢を達成していく、やりがいのある仕事です。

私も大学時代に作業所に通っていた時、毎月1万円ほどの工賃をもらうことで励みや、工賃仕事に取り組む上での活力になっていたので、彼女のその想いを実現したいと考えたんです。

そこで、プロのイラストレーターやデザイナーが使っている「イラストレーター」というソフトを使って、オリジナルのイラストを作成し、試行錯誤を繰り返しながら 1 年間かけて、卓上型のオリジナルカレンダーをつくりました。

初年度には「彼女に1万円の工賃を支払う」という私の夢の1つを叶えることができたんです。

以来、彼女はイラストやカレンダー制作について、研修や趣味の1つとしてではなく、工賃仕事として責任を持って取り組んでくれるようになり、イラストを描く技術も上がってきています。

今ではカレンダーだけではなく、レターセットやポストカードもつくっていて、制作した商品が売れる喜びやカレンダーなどの売上から彼女に年末まとまったボーナス的な工賃を支払うことができる嬉しさもあります。

こんなふうに、一人ひとりの所員さんと目標を立て、その目標や個々の夢に向かって、工賃仕事の作業を提供したり、障害特性にあった研修プログラムをつくったりして、一緒に目標や夢を達成していく、やりがいのある仕事です。

「私が経験したしんどさ」を次の世代がしなくて済むように

お仕事をされる中で、いつも心にある「想い」は何ですか?

「障害者である前に、一人の人間として認めてほしい」との思いがずっとあります。「障害者だからできない」と言われるのが嫌で、それがバネになっているとも思うんです。

小・中学校は、健常児が通う公立校に通っていました。健常児のクラスメイトに混じって学校生活を送る中で、「みんなと同じように勉強したい」「特別扱いは嫌」という気持ちが芽生えていきました。

担任の先生からは「曲さんはリハビリをしないといけないから、宿題はしてこなくてもいいよ」と言われていたのですが、「障害があるから」「重度」だから「勉強しなくてもいい」「役割を担わなくてもいい」と言われるのが、その頃から嫌でした。

母に「宿題を全部したいからリハビリを1回減らして」と言って、とても時間がかかるけれど、必死に毎日の宿題をこなしていたことを思い出します。

自分で自分の障害に負けないためにも「時間がかかっても与えられた課題や仕事は最後までこなす」というポリシーが、今にもつながっています。

「障害者はかわいそうで、守らないといけない人」という価値観を変えたいんです。

小・中学校は、健常児が通う公立校に通っていました。健常児のクラスメイトに混じって学校生活を送る中で、「みんなと同じように勉強したい」「特別扱いは嫌」という気持ちが芽生えていきました。

担任の先生からは「曲さんはリハビリをしないといけないから、宿題はしてこなくてもいいよ」と言われていたのですが、「障害があるから」「重度」だから「勉強しなくてもいい」「役割を担わなくてもいい」と言われるのが、その頃から嫌でした。

母に「宿題を全部したいからリハビリを1回減らして」と言って、とても時間がかかるけれど、必死に毎日の宿題をこなしていたことを思い出します。

自分で自分の障害に負けないためにも「時間がかかっても与えられた課題や仕事は最後までこなす」というポリシーが、今にもつながっています。

「障害者はかわいそうで、守らないといけない人」という価値観を変えたいんです。

「価値観を変えたい」。でも、現実にはさまざまな偏見があります。偏見に対して、曲さんはどのように立ち向かってこられたのですか?

たとえば、以前こんなことがありました。

帰宅時に駅でエレベーターに乗るために方向転換をしていたら、その場にいた人が「助けて! この子、何をするかわからないから。こんな子、1人で電車に乗ったらあかん」と言ってきて、私が反論しようとしたら、逆に私が駅員さんに止められました。

法人の代表理事に相談して、翌日、鉄道事業者に差別にあたることをきちんと伝えました。

その出来事は「私1人が傷ついて終わり」にできるものではなく、障害者に対する偏見によるものです。ちゃんと伝えていかなければ、理解が進まず、きっと同じようにつらい目にあう人が出てきます。

伝えても聞いてくれる人ばかりではありません。でも、伝える。あの人に言ってもわかってもらえないと諦めない。諦めずに伝えていくことで、私がこれまで「障害がある」ということで経験してきた「しんどい思い」を、ほかの誰かがせずに済めばいいなあと願うからです。

私たち障害者も障害に甘えず、社会的な役割や与えられた仕事をこなすとともに、一人でも多くの人に理解してもらうために諦めずに伝えていくことが大事だと思っています。

帰宅時に駅でエレベーターに乗るために方向転換をしていたら、その場にいた人が「助けて! この子、何をするかわからないから。こんな子、1人で電車に乗ったらあかん」と言ってきて、私が反論しようとしたら、逆に私が駅員さんに止められました。

法人の代表理事に相談して、翌日、鉄道事業者に差別にあたることをきちんと伝えました。

その出来事は「私1人が傷ついて終わり」にできるものではなく、障害者に対する偏見によるものです。ちゃんと伝えていかなければ、理解が進まず、きっと同じようにつらい目にあう人が出てきます。

伝えても聞いてくれる人ばかりではありません。でも、伝える。あの人に言ってもわかってもらえないと諦めない。諦めずに伝えていくことで、私がこれまで「障害がある」ということで経験してきた「しんどい思い」を、ほかの誰かがせずに済めばいいなあと願うからです。

私たち障害者も障害に甘えず、社会的な役割や与えられた仕事をこなすとともに、一人でも多くの人に理解してもらうために諦めずに伝えていくことが大事だと思っています。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?

近年、障害者を積極的に雇用する企業や事業所の増加、障害者の生活をサポートするヘルパー派遣制度といった障害福祉サービスの充実などが進み、障害者も本人の考え方や頑張り次第で通信制の大学に進学したり、会社に勤めたり、親元から離れて自立した生活を送ったりできる時代に、少しずつなってきていると感じます。

ですが、重度の身体障害者は、いくら就労意欲や能力があっても、トイレやエレベーターなどの設備面の問題や、トイレや食事の介助が必要という理由から、雇用してもらいにくい現状がまだまだあります。

就労意欲がある自立心が高い重度障害者の若い世代の人にパソコン工房チャレンジに来てもらい、次世代の担い手として育て、この場を次の世代に残したり、1人でも多くの障害者が社会で活躍できるように、工賃仕事や新しい事業を模索したりしていけたらいいなあと考えています。

あと、夢があります。

それは地元にパソコン工房チャレンジの支店と、障害者の毎日の生活をサポートするヘルパーステーションをつくること。今もなお、後輩たちがしぶしぶ施設に入所させられている現状があるので、それを変えたいんです。

私が恩師や今の法人の代表理事にしてもらったことを、今度は私がこれからの世代の人たちにすることができたらいいなあと思っています。

ですが、重度の身体障害者は、いくら就労意欲や能力があっても、トイレやエレベーターなどの設備面の問題や、トイレや食事の介助が必要という理由から、雇用してもらいにくい現状がまだまだあります。

就労意欲がある自立心が高い重度障害者の若い世代の人にパソコン工房チャレンジに来てもらい、次世代の担い手として育て、この場を次の世代に残したり、1人でも多くの障害者が社会で活躍できるように、工賃仕事や新しい事業を模索したりしていけたらいいなあと考えています。

あと、夢があります。

それは地元にパソコン工房チャレンジの支店と、障害者の毎日の生活をサポートするヘルパーステーションをつくること。今もなお、後輩たちがしぶしぶ施設に入所させられている現状があるので、それを変えたいんです。

私が恩師や今の法人の代表理事にしてもらったことを、今度は私がこれからの世代の人たちにすることができたらいいなあと思っています。

曲 圭子さん

1997年に佛教大学福祉学部(通信教育課程)入学。2000年からワークス共同作業所にも通所し、ウェブサイト制作や画像処理、プログラミングの技術を学ぶ。2003年に大学を卒業し、その後5年に渡って就職活動と社会福祉士の受験勉強に取り組む。2008年に社会福祉士の資格を取得。2011年4月に地域活動支援センター「パソコン工房チャレンジ」開所、所長を務める。2015年から所員とともに、オリジナルデザインのカレンダーなどの制作・販売を始める。

特定非営利活動法人尼崎障害者センター

地域活動支援センター「パソコン工房チャレンジ」

HP: http://bcbweb.bai.ne.jp/challengeama/

(取材:2019年11月)

自分の能力やスキルに関係なく、「女性」「障害者」という部分で判断され、偏見の目にさらされることは、まだまだあります。傷つき、悔しい想いをすることもあり、時には「自分そのもの」が否定されたように思うこともあるのではないでしょうか。

曲さんもそんな時がありながらも、「自分だけ」のことではなく、似た境遇にある人や後輩、これからの世代のために、辛かったり傷ついたり悔しかったりしたこともバネに変えて、自分自身がロールモデルの1つになることで、多様な選択肢をつくろうとされてこられたのだと思います。

また、「理解されない」と思う相手に伝えていかなければならないことほど、しんどいものはありません。でも、「伝える」という行為により、関わりが生まれ、それによってすぐには何も変わらなくても、いずれは何か変化するものがあると信じて伝えることを諦めない・・・その大切さを曲さんのお話をうかがって感じました。

HP: 『えんを描く』

曲さんもそんな時がありながらも、「自分だけ」のことではなく、似た境遇にある人や後輩、これからの世代のために、辛かったり傷ついたり悔しかったりしたこともバネに変えて、自分自身がロールモデルの1つになることで、多様な選択肢をつくろうとされてこられたのだと思います。

また、「理解されない」と思う相手に伝えていかなければならないことほど、しんどいものはありません。でも、「伝える」という行為により、関わりが生まれ、それによってすぐには何も変わらなくても、いずれは何か変化するものがあると信じて伝えることを諦めない・・・その大切さを曲さんのお話をうかがって感じました。

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP: 『えんを描く』

■関西ウーマンインタビュー(社会事業) 記事一覧

-

「自分が納得のいく生き方をしたい」『窓ぎわのトットちゃん』の出会いから自由な教育を目指す藤田さん

-

「どこにいても誰といても、私は私」高齢者介護からシングルマザー支援と地域に根差してさまざまな活動を広げる安木さん

-

「困りごとから動いていたらこうなっていた」昔の長屋のようなコミュニティづくりに取り組む桃子さん。

-

「価値観を変えたい」障害があっても働くには、自分で事業所をつくるしかないと起業した圭子さん。

-

「流される中でも選んで今」自分の居場所を探し続けて「里山」と出会い、副代表理事として活動する西川さん

-

「人生1回こきり。できると思ってもいい」「一人ひとりが大切にされる働く場」の実験として豆腐屋を営む永田さん

-

「楽しい「」と「人」に出会って、気づいたら今がある」さをり織りと音楽活動を通して地域活動に取組む伊藤さん

-

「世界のあちこちに通じるリアルな「どこでもドア」をつくりたい」在日外国人の語り合いの場を創る岩城さん

-

「好きでやりたいことを置いてでも、やって意味のあること」自らの経験を生かし、薬物依存症回復を支援する倉田さん

-

「互いに信頼し合えるからこそ表現できる」大阪西成区・釜ヶ崎で、詩業家として表現の場を創る上田さん。

-

「音でのコミュニケーションは、言葉では越えられない壁を越えられる」歌、叫び、踊りを通して自分を表現するナカガワさん

-

「想像して創造することはおもしろい」芸術文化を通して障がいのある人たちの居場所を創る鈴木さん

-

「誰かにやってもらうのではなく自分たちで行動する」国際協力に「自分が生きている意味」を見つけた沙良さん

-

「若い人が夢を持ってNPOで働くために「安心」の強い基盤を作りたい」地域の人たちと音楽推進活動する西野さん

-

「手書きの手紙は優しい心の贈り物」ご主人を亡くされてから52歳で起業。残された10行の手紙を心の支えに元気を広げておられます。

-

今年新理事に就任され、2代目リーダーとして事業型NPO運営のモデルを目指す諸田さん。