HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

![]() 渕上 桃子さん(「団欒長屋プロジェクト」代表)

渕上 桃子さん(「団欒長屋プロジェクト」代表) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(社会事業)

渕上 桃子さん(「団欒長屋プロジェクト」代表)

困りごとから動いていたら、こうなっていた

渕上 桃子さん

「団欒長屋プロジェクト」代表

「団欒長屋プロジェクト」代表

子どもを中心として多世代で交流したり、それぞれの「困りごと」や「得意」などを持ち寄って助け合ったりなど、昔の長屋みたいな「お互いさま」のコミュニティづくりに取り組む「団欒長屋プロジェクト」代表の渕上桃子さん。

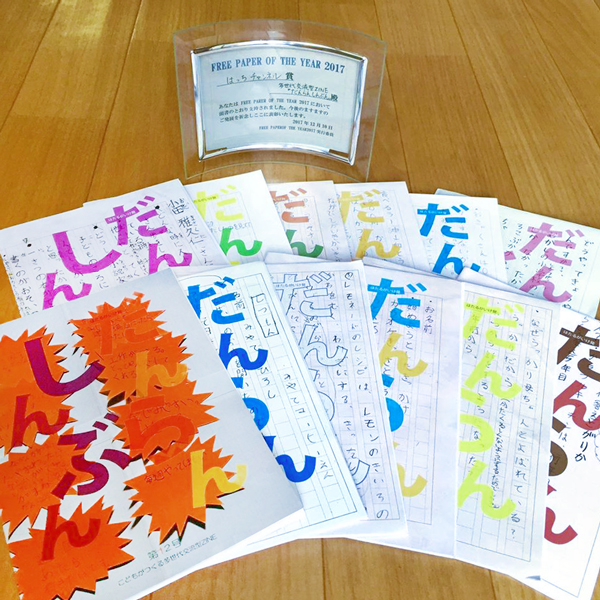

「団欒長屋」という拠点を構え、学童保育や乳幼児保育、「団欒こども食堂」の運営、「だんらんおざしきカフェ」(親子のつどいの広場)の開催、ホームサポーター派遣、子どもがつくる多世代交流型ZINE「だんらんしんぶん」の発行など、さまざまな活動に取り組んでいます。

2013年の立ち上げ時には、「想いやビジョンはあったものの、『学童保育をしよう』といった具体的なプランはなかった」と渕上さん。「困りごとから動いていたら、こうなっていた」と振り返ります。

「困りごと」とは? 「困りごと」がそれぞれの取り組みにどうつながっていったのでしょうか。また、多世代交流の拠点としてさまざまな人たちと交じり合う中で直面したという「きれいごとなしの『共生』」とは?

「団欒長屋」という拠点を構え、学童保育や乳幼児保育、「団欒こども食堂」の運営、「だんらんおざしきカフェ」(親子のつどいの広場)の開催、ホームサポーター派遣、子どもがつくる多世代交流型ZINE「だんらんしんぶん」の発行など、さまざまな活動に取り組んでいます。

2013年の立ち上げ時には、「想いやビジョンはあったものの、『学童保育をしよう』といった具体的なプランはなかった」と渕上さん。「困りごとから動いていたら、こうなっていた」と振り返ります。

「困りごと」とは? 「困りごと」がそれぞれの取り組みにどうつながっていったのでしょうか。また、多世代交流の拠点としてさまざまな人たちと交じり合う中で直面したという「きれいごとなしの『共生』」とは?

はじまりは、自分自身が困った経験

大学卒業後、オランダで仕事を転々としながら2年ほど在住、帰国後は事務職や営業職、地域情報ポータルサイトの制作スタッフなど、さまざまなお仕事を経験されていますね。子どもを中心とした多世代交流の拠点をつくろうと思われたきっかけは何だったのですか?

団欒長屋プロジェクトを立ち上げる直前まで関わっていた豊中市の地域情報ポータルサイトの取材を通して、さまざまな人たちと出会いました。

自分のお店だけではなく、まち全体を盛り上げようとしているお店のオーナー、まちが抱える課題と向き合い、解消に向けて取り組んでいる団体やグループ。

自分と同世代の若い人たちも頑張っていて、このまちにはこんなにも信念を持って、さまざまな活動に取り組んでいる人たちがたくさんいるんだと気づいたんです。

私が子どもの頃にも、まちにはおもしろい大人たちがたくさんいました。

壁一面に古い本が並ぶ貸本屋さん、「カメラ屋」という名前の駄菓子屋さん。遊んでいる途中に「のどが渇いたー」とお水をもらいに元寿司屋さんに立ち寄ったり、忍者ごっこで家の塀を伝って歩いていたら「危ない!」と近所のおばあちゃんに叱られたり。

家や学校で嫌なことがあっても、そこに行けば、吹き飛んでしまうという場所が、まちの中にいくつかありました。

そんなふうに、まちの人たちに迷惑をかけながら、育ててもらってきたんだという実感がありました。

取材を通して、まちに根差して生きる人たちのまなざしや想い、熱意に触れるうち、私もまちにしっかりと根差して生きていきたいと思うようになっていたんです。

当時2歳だった娘の成長をしっかりと見つめながら生きていきたいとの想いもあったので、このまちで自分で何かを始めることにしました。

これらの経験が行動を起こすきっかけになりましたが、そもそもの原点はもっと前、私自身が経験した「困りごと」にあります。

自分のお店だけではなく、まち全体を盛り上げようとしているお店のオーナー、まちが抱える課題と向き合い、解消に向けて取り組んでいる団体やグループ。

自分と同世代の若い人たちも頑張っていて、このまちにはこんなにも信念を持って、さまざまな活動に取り組んでいる人たちがたくさんいるんだと気づいたんです。

私が子どもの頃にも、まちにはおもしろい大人たちがたくさんいました。

壁一面に古い本が並ぶ貸本屋さん、「カメラ屋」という名前の駄菓子屋さん。遊んでいる途中に「のどが渇いたー」とお水をもらいに元寿司屋さんに立ち寄ったり、忍者ごっこで家の塀を伝って歩いていたら「危ない!」と近所のおばあちゃんに叱られたり。

家や学校で嫌なことがあっても、そこに行けば、吹き飛んでしまうという場所が、まちの中にいくつかありました。

そんなふうに、まちの人たちに迷惑をかけながら、育ててもらってきたんだという実感がありました。

取材を通して、まちに根差して生きる人たちのまなざしや想い、熱意に触れるうち、私もまちにしっかりと根差して生きていきたいと思うようになっていたんです。

当時2歳だった娘の成長をしっかりと見つめながら生きていきたいとの想いもあったので、このまちで自分で何かを始めることにしました。

これらの経験が行動を起こすきっかけになりましたが、そもそもの原点はもっと前、私自身が経験した「困りごと」にあります。

団欒長屋プロジェクトの立ち上げの原点にあるという「困りごと」とは、どんなことですか?

33歳の時に離婚して、趣味仲間が安価で家を貸してくれるというので、0歳8カ月の娘を連れて、地縁も血縁もない豊中市に引っ越してきました。

生活のために仕事と娘の預け先を早急に探す必要がありましたが、離婚に伴う精神的なストレスがありましたし、0歳の娘を連れてベビーカーであちらこちらに出かけていく気力も持てず。

そんな私に前を向かせてくれたのは、友人や知人をはじめ、出会ったさまざまな人たちです。

市役所に転居や子育てに関わる手続きをしに行かなければならない時、このまちに暮らす大学時代の先輩が連れて行ってくれました。

仕事が決まらないと保育所に入所しにくい、預け先が決まらないと就職しにくいというジレンマがある中、ひとり親家庭の就業支援相談員さんが親身になって仕事を探してくれたおかげで、就業先が決まりました。

その就業先では有期雇用のフルタイム勤務での募集だったんですが、事情を話したら一時保育が決まった日だけの出勤にしてくれて、娘の急病時も退勤させてくれるなど、柔軟な働き方をさせてもらえました。

仕事と子育てに奮闘する私を見て、大学時代の先輩が「私の子どもが通う保育所なら、一時保育も希望日通りに利用できるし、残業時には一緒に連れて帰ってあげるよ」と言ってくれて、働き方も安定していきました。

いろんな人たちに相談に乗ってもらったり協力してもらったりしたおかげで、生活を立て直すことができたから。そのご恩を返す方法として、私も困っている誰かを支えることができたらと思いました。

その経験や想いが、まちに根差して何かしていきたいと思った時に結びついたんです。

地域情報ポータルサイトの制作は有期雇用だったので、任期満了に伴う退職後、2013年に団欒長屋プロジェクトを立ち上げました。

この仕事を選んだという自覚はなく、困りごとから動いていたら、こうなっていたという感じです。

生活のために仕事と娘の預け先を早急に探す必要がありましたが、離婚に伴う精神的なストレスがありましたし、0歳の娘を連れてベビーカーであちらこちらに出かけていく気力も持てず。

そんな私に前を向かせてくれたのは、友人や知人をはじめ、出会ったさまざまな人たちです。

市役所に転居や子育てに関わる手続きをしに行かなければならない時、このまちに暮らす大学時代の先輩が連れて行ってくれました。

仕事が決まらないと保育所に入所しにくい、預け先が決まらないと就職しにくいというジレンマがある中、ひとり親家庭の就業支援相談員さんが親身になって仕事を探してくれたおかげで、就業先が決まりました。

その就業先では有期雇用のフルタイム勤務での募集だったんですが、事情を話したら一時保育が決まった日だけの出勤にしてくれて、娘の急病時も退勤させてくれるなど、柔軟な働き方をさせてもらえました。

仕事と子育てに奮闘する私を見て、大学時代の先輩が「私の子どもが通う保育所なら、一時保育も希望日通りに利用できるし、残業時には一緒に連れて帰ってあげるよ」と言ってくれて、働き方も安定していきました。

いろんな人たちに相談に乗ってもらったり協力してもらったりしたおかげで、生活を立て直すことができたから。そのご恩を返す方法として、私も困っている誰かを支えることができたらと思いました。

その経験や想いが、まちに根差して何かしていきたいと思った時に結びついたんです。

地域情報ポータルサイトの制作は有期雇用だったので、任期満了に伴う退職後、2013年に団欒長屋プロジェクトを立ち上げました。

この仕事を選んだという自覚はなく、困りごとから動いていたら、こうなっていたという感じです。

目の前にある課題の解消に向けて取り組んでいった先に

渕上さん自身の困った経験から、同じように困っている誰かを助けたいと思われたとのこと。具体的に、まちの中で、どんなことに取り組んでいこうと思ったのですか?

取材する中で、豊中市には転勤族が多く、私のように地縁も血縁もない中で子育てをしている人たちがいることがわかりました。

かつての私のように、働きたいと思っても子どもを預けるのに苦労したり、働きながら子育てすることに困難を抱いたりしているシングルマザーや働くお母さんがいるから、私自身の困った経験や子育てでの課題、それによって「こんなものがあったらいいな」と思うことを実現するといいのではないかなと考えました。

そこで思い浮かんだのが、江戸時代の長屋に象徴される、向こう三軒両隣でおすそ分けしたり助け合ったりする「お互いさま」のコミュニティです。

子育て世帯だけではなく、経験豊富なシニア世代など、このまちに暮らす人たちが孤立しないように、子どもを中心に多世代で交流できるといいな。それぞれの「困った」や「得意」を持ち寄って、まちの中で助け合えたらいいな。

そんな想いやビジョンが広がりました。

ですが、具体的に「学童保育をしよう」「乳児保育をしよう」と考えていたわけではなく、子連れで気軽に立ち寄ってもらえる場になったらいいな、多世代で交流できるイベントができたらいいなと考えていたくらいで、ビジネスプランはなかったんです。

かつての私のように、働きたいと思っても子どもを預けるのに苦労したり、働きながら子育てすることに困難を抱いたりしているシングルマザーや働くお母さんがいるから、私自身の困った経験や子育てでの課題、それによって「こんなものがあったらいいな」と思うことを実現するといいのではないかなと考えました。

そこで思い浮かんだのが、江戸時代の長屋に象徴される、向こう三軒両隣でおすそ分けしたり助け合ったりする「お互いさま」のコミュニティです。

子育て世帯だけではなく、経験豊富なシニア世代など、このまちに暮らす人たちが孤立しないように、子どもを中心に多世代で交流できるといいな。それぞれの「困った」や「得意」を持ち寄って、まちの中で助け合えたらいいな。

そんな想いやビジョンが広がりました。

ですが、具体的に「学童保育をしよう」「乳児保育をしよう」と考えていたわけではなく、子連れで気軽に立ち寄ってもらえる場になったらいいな、多世代で交流できるイベントができたらいいなと考えていたくらいで、ビジネスプランはなかったんです。

「こんなことができたらいいなあ」と想うことはありますが、想うだけで終わってしまうことのほうが多いように思います。その一因に、具体的に何から始めたらいいのかがわからないというのがあるのかなと思うのですが、渕上さんは想いやビジョンを実現するためにどんなことから取り組み始めたのですか?

「こんなことをしたいと思っているんです」といろいろな人に話していました。

そしたら、前の職場の上司から助成金のことを教えてもらい、取り組むには資金が必要ですから、トライしてみることにしたんです。

1000万円規模の助成金だったので、今から思えば、実績も何もない状態からトライするには無謀だったと思います。でも、応募や選考時の書類やプレゼン資料を作成する中で、コンセプトを深め、事業計画を立てることができました。

結局は落選したものの、最終選考まで残れたことで「できるかもしれない」という手応えを得ることができ、「やろう!」という気持ちも強くなったんです。

助成金の申請と同時に、拠点となるスペースも借りたので、DIYをしたり庭に畑をつくったり、子どもを一時預かりする時に安心してもらえたらいいなと保育士資格の取得をめざして勉強したりしていました。

すると、市内で学童保育に取り組んでいた拠点が閉鎖されるとの話が飛び込んできたんです。

当時は現在のように、市内の学童保育の環境が整備されていなかったので、行き場を失い、困る親子がいると思い、引き継ぐことを決めました。

それは団欒長屋プロジェクトを立ち上げて3カ月弱くらいの出来事で、以降は学童保育を柱に取り組みを進めてきました。

そしたら、前の職場の上司から助成金のことを教えてもらい、取り組むには資金が必要ですから、トライしてみることにしたんです。

1000万円規模の助成金だったので、今から思えば、実績も何もない状態からトライするには無謀だったと思います。でも、応募や選考時の書類やプレゼン資料を作成する中で、コンセプトを深め、事業計画を立てることができました。

結局は落選したものの、最終選考まで残れたことで「できるかもしれない」という手応えを得ることができ、「やろう!」という気持ちも強くなったんです。

助成金の申請と同時に、拠点となるスペースも借りたので、DIYをしたり庭に畑をつくったり、子どもを一時預かりする時に安心してもらえたらいいなと保育士資格の取得をめざして勉強したりしていました。

すると、市内で学童保育に取り組んでいた拠点が閉鎖されるとの話が飛び込んできたんです。

当時は現在のように、市内の学童保育の環境が整備されていなかったので、行き場を失い、困る親子がいると思い、引き継ぐことを決めました。

それは団欒長屋プロジェクトを立ち上げて3カ月弱くらいの出来事で、以降は学童保育を柱に取り組みを進めてきました。

学童保育からスタートして、今では乳幼児の保育、ホームサポーター派遣、親子のつどいの広場、世界見聞イベントなどさまざまな事業やイベントを企画されていますね。

自分でやろうと思って始めたのは、バックパッカー時代の経験や人脈を活かして「世界見聞イベント」などいくつかのイベントの開催と、地域の人たちとつながっていくために企画した、子ども記者がまちの人たちを取材してつくる「だんらんしんぶん」の発行くらいなんです。

そのほかは、「こんなこともできますか?」「こんなことをしたいんですが」という、目の前にいる人たちの声を受けて取り組んでいるうちに、あれよあれよという間に現在に至るという感じです。

たとえば、乳幼児の保育。ひとり親の集まりで出会って、その後団欒長屋に遊びに来てくれた方が、保育士経験があるということで、「保育所をしたい」との申し出が。

ちょうどその頃、待機児童問題で「保育園落ちた日本死ね」という投稿がクローズアップされていたこともあり、社会課題になっていました。私も保育士資格を持っていましたし、子どもの預け先に苦労した経験がありましたから、「やってみよう!」と2016年から乳児保育を始めたんです。

子ども食堂は、学童保育の利用者からの「仕事が忙しくて、子どもはコンビニなどでお弁当を買って1人で食べている。月に1度でいいから、賑やかな食卓で食事をしてほしい」という願いからでした。

ホームサポーター派遣は、ほかの団体から事業を引き継いでもらえないかとのお話をいただき、必要とされている人がいるならと引き継ぐことにしました。

そんなふうに、誰かが「こんなことで困っている」「こんなことをしてみたい」などを持ち寄ってくれたから、こうして枝葉を広げてくることができたんです。

そのほかは、「こんなこともできますか?」「こんなことをしたいんですが」という、目の前にいる人たちの声を受けて取り組んでいるうちに、あれよあれよという間に現在に至るという感じです。

たとえば、乳幼児の保育。ひとり親の集まりで出会って、その後団欒長屋に遊びに来てくれた方が、保育士経験があるということで、「保育所をしたい」との申し出が。

ちょうどその頃、待機児童問題で「保育園落ちた日本死ね」という投稿がクローズアップされていたこともあり、社会課題になっていました。私も保育士資格を持っていましたし、子どもの預け先に苦労した経験がありましたから、「やってみよう!」と2016年から乳児保育を始めたんです。

子ども食堂は、学童保育の利用者からの「仕事が忙しくて、子どもはコンビニなどでお弁当を買って1人で食べている。月に1度でいいから、賑やかな食卓で食事をしてほしい」という願いからでした。

ホームサポーター派遣は、ほかの団体から事業を引き継いでもらえないかとのお話をいただき、必要とされている人がいるならと引き継ぐことにしました。

そんなふうに、誰かが「こんなことで困っている」「こんなことをしてみたい」などを持ち寄ってくれたから、こうして枝葉を広げてくることができたんです。

さまざまな人たちから、さまざまなことが持ち寄られて、事業を広げてこられたそうですが、「あれも、これも」となってしまうと、手一杯になってしまうのではないでしょうか。

たとえば、学童保育は始めた当時より、市内の学童保育環境も整ってきているので、以前に比べると需要は下がってきていると感じています。

そんなふうに、まちの中での課題が解消されていけば必要がなくなることも出てきて、自然としぼんでいくので、必要とされる限りは続けて、また新しい困りごとが出てきたら、新しい枝葉を広げてというのでいいかなと思っているんです。

コミュニティづくりも、子育てと同じかなと思います。

「こんな子に育てたい」と思っても、「これを身につけさせて、こんな環境で育てて」とコントロールして、計画通りにできることではありません。

集う人たち、その場の持つ力、その時のまちや社会の状況などを受けながら、臨機応変に。目の前にある課題の解消に向けて取り組んでいった先には何があるのだろうという気持ちでいます。

そんなふうに、まちの中での課題が解消されていけば必要がなくなることも出てきて、自然としぼんでいくので、必要とされる限りは続けて、また新しい困りごとが出てきたら、新しい枝葉を広げてというのでいいかなと思っているんです。

コミュニティづくりも、子育てと同じかなと思います。

「こんな子に育てたい」と思っても、「これを身につけさせて、こんな環境で育てて」とコントロールして、計画通りにできることではありません。

集う人たち、その場の持つ力、その時のまちや社会の状況などを受けながら、臨機応変に。目の前にある課題の解消に向けて取り組んでいった先には何があるのだろうという気持ちでいます。

きれいごとなしの「共生」

これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?

「子どもを中心とした多世代交流の拠点」というのが団欒長屋プロジェクトの理念です。ということは、きれいごとなしの「共生」というのが課題になってきます。

「共生」というと、「多文化共生」や「地域共生」など広く使われている言葉で、時に理想像として用いられることが多いのですが、私はそんな耳障りのいいものとは思っていません。

「来る者は拒まず、去る者は追わず」でたくさんのボランティアさんに来てもらいましたが、性別、年齢、国籍、習慣、価値観などが違う人間同士がどう共生していくかは、本当に難しいです。

「共生」というと、「多文化共生」や「地域共生」など広く使われている言葉で、時に理想像として用いられることが多いのですが、私はそんな耳障りのいいものとは思っていません。

「来る者は拒まず、去る者は追わず」でたくさんのボランティアさんに来てもらいましたが、性別、年齢、国籍、習慣、価値観などが違う人間同士がどう共生していくかは、本当に難しいです。

具体的に、どんな難しさを経験されましたか?

たとえば、団欒長屋プロジェクトでの子どもたちへの接し方の方針や私なりに考えたルールを何度も伝えているのに、まったく響いていないと感じることがあり、気に病んでいる時期がありました。

最初は「コンセプトを掲げ、旗振りをする人間としての伝え方が悪いのか」「私の熱意が足りないのか」と思い悩み、そのうちに「どうしたら、私の気持ちが伝わるだろう」「コンセプトを理解してくれるだろう」と思うようになり、最終的には「あの人は困った人だ」と思うようになってしまったんです。

そう思ったことをほかの人に漏らしてしまったことがあり、それを聞いた人にも「こういうことをする人は困った人だ」と共有されることになるので、自分と同じ考えの人だけしか許容できない場になってしまいますよね。

数年かけて気づいたのは、そう受け止めてしまう私の視点の持ち方に問題があるのだということです。

最初は「コンセプトを掲げ、旗振りをする人間としての伝え方が悪いのか」「私の熱意が足りないのか」と思い悩み、そのうちに「どうしたら、私の気持ちが伝わるだろう」「コンセプトを理解してくれるだろう」と思うようになり、最終的には「あの人は困った人だ」と思うようになってしまったんです。

そう思ったことをほかの人に漏らしてしまったことがあり、それを聞いた人にも「こういうことをする人は困った人だ」と共有されることになるので、自分と同じ考えの人だけしか許容できない場になってしまいますよね。

数年かけて気づいたのは、そう受け止めてしまう私の視点の持ち方に問題があるのだということです。

「自分の視点の持ち方」とは?

私はもともと自己肯定感が低く、自信が持てないから、「まだまだ全然できていない」「もっと頑張らないと」と、知らず知らずのうちに、自分にいろんなことを課せてきました。

私が団欒長屋プロジェクトを何とかしなきゃという想いが強いゆえに、コンセプトや方向性からそれる人がいたら、「こっち、こっち!」と無理やりにでも私と同じ方向を向かせようとしていたんだと気づいたんです。

でも、いろんな人たちが関わってくださるようになったら、団欒長屋プロジェクトはもう私だけのものではありません。

それに、相手に対して「どうしたら、いいんだろう」とそのことばかりをずっと考えて気に病んでいましたが、「どうしたら、いいんだろう」なんてないんです。どうしょうもないんですから。

それが、価値観が違うということなんです。

子どもに危険が及んだりトラブルになったりすることは注意すべきですが、そうではなかったら、多世代交流の拠点を運営する者として、私はもっと広い心でいないといけないなと思ったんです。

私が団欒長屋プロジェクトを何とかしなきゃという想いが強いゆえに、コンセプトや方向性からそれる人がいたら、「こっち、こっち!」と無理やりにでも私と同じ方向を向かせようとしていたんだと気づいたんです。

でも、いろんな人たちが関わってくださるようになったら、団欒長屋プロジェクトはもう私だけのものではありません。

それに、相手に対して「どうしたら、いいんだろう」とそのことばかりをずっと考えて気に病んでいましたが、「どうしたら、いいんだろう」なんてないんです。どうしょうもないんですから。

それが、価値観が違うということなんです。

子どもに危険が及んだりトラブルになったりすることは注意すべきですが、そうではなかったら、多世代交流の拠点を運営する者として、私はもっと広い心でいないといけないなと思ったんです。

想いや信念があるほどに、「こうだ」「こうしなきゃ」と思うことがあるものだと思います。そんな中で、どのようにして自分の視点を切り換えることができたのですか?

立ち上げてからずっと団欒長屋プロジェクトのことだけを考えて突っ走ってきました。

それが少しずつ、地元イベントの実行委員会に参加したり、まちづくりや子どもの居場所に関する会議に出席したりするなど、さまざまな場や人たちと関わる中で、視野が広がり、力の入れ具合もほどよく分散されていったように思います。

また、乳幼児の保育をするようになってから、いろいろなタイプの人がいることで、子どもたちの育ちが豊かになっていくことを目の当たりにしてきました。

たとえば、私はパワー系でアクロバティックな遊びをするのが得意なのですが、一方で絵本をじっくりと読んだり、一人ひとりと丁寧に向き合ったりと、保育士にもさまざまなタイプが必要です。

子どもはその誰もを拒絶することなく、受け入れてくれます。

そんな様子を見ていると、私にとっては「困った人」に思えても、ほかの誰かにとってはそうではないかもしれない、「頼りになる人」「必要な人」かもしれないということが、肌感覚としてわかってきたんです。

生きていれば、自分が「いいな」「好きだな」と思う人ばかりではなく、価値観などが合わなくて「嫌だな」「苦手だな」と思う人とも出会います。

その誰もを好きにならないといけないわけではなく、ただ「あるがままにいる」ということを受け止めることが大切なのかなと思うんです。

誰もがあるがままにいられる環境をつくらないと、自分が好きな人しか受け入れない、そんな社会をつくってしまうことになるのではないかなと思っています。

それが少しずつ、地元イベントの実行委員会に参加したり、まちづくりや子どもの居場所に関する会議に出席したりするなど、さまざまな場や人たちと関わる中で、視野が広がり、力の入れ具合もほどよく分散されていったように思います。

また、乳幼児の保育をするようになってから、いろいろなタイプの人がいることで、子どもたちの育ちが豊かになっていくことを目の当たりにしてきました。

たとえば、私はパワー系でアクロバティックな遊びをするのが得意なのですが、一方で絵本をじっくりと読んだり、一人ひとりと丁寧に向き合ったりと、保育士にもさまざまなタイプが必要です。

子どもはその誰もを拒絶することなく、受け入れてくれます。

そんな様子を見ていると、私にとっては「困った人」に思えても、ほかの誰かにとってはそうではないかもしれない、「頼りになる人」「必要な人」かもしれないということが、肌感覚としてわかってきたんです。

生きていれば、自分が「いいな」「好きだな」と思う人ばかりではなく、価値観などが合わなくて「嫌だな」「苦手だな」と思う人とも出会います。

その誰もを好きにならないといけないわけではなく、ただ「あるがままにいる」ということを受け止めることが大切なのかなと思うんです。

誰もがあるがままにいられる環境をつくらないと、自分が好きな人しか受け入れない、そんな社会をつくってしまうことになるのではないかなと思っています。

「誰もがあるがままに」とは思っても、それを体現することは難しいように思います。どうしても、好き・嫌い、得意・苦手などの感情に、左右されてしまいがちです。渕上さんはどのように体現されているのですか?

「わかってくれない」というところにだけ、フォーカスすることをやめました。

私が気に病んだりしんどかったりした理由は、「違い」や「わかってくれない」部分にフォーカスしていたからです。

その部分にフォーカスしなくなると、その人の個性やまわりの人たちとの関係性などにも目を向けられるようになりましたし、もしかしたらほかの人の言葉だったら響くかもしれないなど、さまざまな可能性も考えられるようになりました。

と言っても、まだまだ模索中で、答えは出ていません。今も共生について考え続け、実践しているところです。

私が気に病んだりしんどかったりした理由は、「違い」や「わかってくれない」部分にフォーカスしていたからです。

その部分にフォーカスしなくなると、その人の個性やまわりの人たちとの関係性などにも目を向けられるようになりましたし、もしかしたらほかの人の言葉だったら響くかもしれないなど、さまざまな可能性も考えられるようになりました。

と言っても、まだまだ模索中で、答えは出ていません。今も共生について考え続け、実践しているところです。

焦らず、地道に。おばあちゃんになっても

団欒長屋プロジェクトを立ち上げて7年が経たれますね。どんなところに、やりがいや喜びを感じておられますか?

1週間、1か月、1年、区切りが来るたび、「はぁー!無事に終わった!!」と心底ほっとします。そんな小さいけれど奇跡のように感じる達成感を積み重ねていく仕事なのかもしれません。

そんな、大きな変化がないことが望ましい地道な毎日の中で、子どもたちの成長に立ち会えて、保護者の方々に感謝されることは、大きなご褒美です。

子どもたちが「成長しているな」と感じる時は感慨深く、「やってきてよかったな」と思いますし、保護者の方々から「団欒長屋でよかった」と言ってもらえると嬉しい。

また、ご近所には「庭に薔薇が咲いたから」とブーケをつくって持って来てくれる方や、「メダカが増えたからいる?」と尋ねて来てくれる方がいて、ちゃんとつながることができているなと、あたたかい気持ちになります。

そんな、大きな変化がないことが望ましい地道な毎日の中で、子どもたちの成長に立ち会えて、保護者の方々に感謝されることは、大きなご褒美です。

子どもたちが「成長しているな」と感じる時は感慨深く、「やってきてよかったな」と思いますし、保護者の方々から「団欒長屋でよかった」と言ってもらえると嬉しい。

また、ご近所には「庭に薔薇が咲いたから」とブーケをつくって持って来てくれる方や、「メダカが増えたからいる?」と尋ねて来てくれる方がいて、ちゃんとつながることができているなと、あたたかい気持ちになります。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?

団欒長屋プロジェクトを立ち上げた時から、おばあちゃんになっても続けているイメージを持っていました。そのために、息切れしてしまわないようにと思っています。

気力や体力をセーブしたりチャージしたりすることも大切と、ここ最近は睡眠時間や趣味のジャズバンドの活動、読書といったパワーチャージの時間も、ちゃんと確保するように意識しています。

自分自身も「楽しい」という気持ちを持てるようにしておかないと、「こなさなければならないこと」と惰性的になってしまい、熱意までもが奪われてしまうのではないかなと思うからです。

ひとり親で起業、それも市民活動のような収益の出ないことをやりつつ、小さな民家で保育所ですから、経済的な不安は常に付きまといます。それでも、ひと足飛びに達成できることなんてありませんし、焦っても何もいいことはありません。

おばあちゃんになっても、ここで畑をしたり、ちゃかちゃかごはんをつくったり、イベントを企画したりしているイメージが私の中にはあるから、焦らず、地道に取り組み続けるのみです。

気力や体力をセーブしたりチャージしたりすることも大切と、ここ最近は睡眠時間や趣味のジャズバンドの活動、読書といったパワーチャージの時間も、ちゃんと確保するように意識しています。

自分自身も「楽しい」という気持ちを持てるようにしておかないと、「こなさなければならないこと」と惰性的になってしまい、熱意までもが奪われてしまうのではないかなと思うからです。

ひとり親で起業、それも市民活動のような収益の出ないことをやりつつ、小さな民家で保育所ですから、経済的な不安は常に付きまといます。それでも、ひと足飛びに達成できることなんてありませんし、焦っても何もいいことはありません。

おばあちゃんになっても、ここで畑をしたり、ちゃかちゃかごはんをつくったり、イベントを企画したりしているイメージが私の中にはあるから、焦らず、地道に取り組み続けるのみです。

渕上 桃子さん

大学在学中からバックパッカーとしてアジアやヨーロッパを放浪旅。2002年に関西大学経済学部を卒業後、放浪旅で立ち寄り、更には卒論のテーマ「ワークシェアリング」をきっかけに興味を持ったオランダに2年間移住。2004年に帰国した後は、事務職や営業職、地域情報ポータルサイトの制作スタッフを経験。2013年に退職後、「団欒長屋プロジェクト」を立ち上げ、保育士資格も取得。以降、学童保育や乳幼児保育、子ども食堂の運営、ZINE発行など、地域に根差した活動を通して、子どもを中心とした多世代交流のコミュニティづくりを行っている。

団欒長屋プロジェクト

HP: https://danran-nagaya.com/

FB: danran.nagaya

(取材:2020年6月)

「困りごとから動いていたら、こうなっていた」という渕上さん。

団欒長屋プロジェクトを立ち上げる前、大学時代に放浪旅で立ち寄り、卒論でテーマに取り上げた「ワークシェアリング」で興味を持ったオランダに身一つで移住されていました。また、帰国後は精密機械メーカーが化粧品部門を立ち上げたということで、新しいことにチャレンジできるならと就職されたこともあったそうです。

渕上さんは当時を「行き当たりばったりだった」と振り返りますが、その時々に「してみたい」と想ったことにトライされてこられたのだと思います。

「してみたい」と想っても、想うだけで終わったり、「どうせ無理」「うまくいかなかったらどうしよう」などとためらったりすることがあります。

渕上さんは、成功するか失敗するか、どんな目標の達成につながるかなど関係なく、「してみたい」と想ったことを「してみる」ことを積み重ねてこられたのだと思います。成功や目標を掲げないからこそ、「してみる」ことで生まれるさまざまな出来事も楽しみながら、「してみたい」と想ったことを深め、広げ、更なる何かにつなげておられるのだとも。

また、自分が「してみたい」と想うことは、単なるひらめきや思いつきのようであって、実は価値観やそれまでの経験などから生まれてくるものだからとても大切なものなんだと、渕上さんのお話をうかがって思いました。

HP: 『えんを描く』

団欒長屋プロジェクトを立ち上げる前、大学時代に放浪旅で立ち寄り、卒論でテーマに取り上げた「ワークシェアリング」で興味を持ったオランダに身一つで移住されていました。また、帰国後は精密機械メーカーが化粧品部門を立ち上げたということで、新しいことにチャレンジできるならと就職されたこともあったそうです。

渕上さんは当時を「行き当たりばったりだった」と振り返りますが、その時々に「してみたい」と想ったことにトライされてこられたのだと思います。

「してみたい」と想っても、想うだけで終わったり、「どうせ無理」「うまくいかなかったらどうしよう」などとためらったりすることがあります。

渕上さんは、成功するか失敗するか、どんな目標の達成につながるかなど関係なく、「してみたい」と想ったことを「してみる」ことを積み重ねてこられたのだと思います。成功や目標を掲げないからこそ、「してみる」ことで生まれるさまざまな出来事も楽しみながら、「してみたい」と想ったことを深め、広げ、更なる何かにつなげておられるのだとも。

また、自分が「してみたい」と想うことは、単なるひらめきや思いつきのようであって、実は価値観やそれまでの経験などから生まれてくるものだからとても大切なものなんだと、渕上さんのお話をうかがって思いました。

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP: 『えんを描く』

■関西ウーマンインタビュー(社会事業) 記事一覧

-

「自分が納得のいく生き方をしたい」『窓ぎわのトットちゃん』の出会いから自由な教育を目指す藤田さん

-

「どこにいても誰といても、私は私」高齢者介護からシングルマザー支援と地域に根差してさまざまな活動を広げる安木さん

-

「困りごとから動いていたらこうなっていた」昔の長屋のようなコミュニティづくりに取り組む桃子さん。

-

「価値観を変えたい」障害があっても働くには、自分で事業所をつくるしかないと起業した圭子さん。

-

「流される中でも選んで今」自分の居場所を探し続けて「里山」と出会い、副代表理事として活動する西川さん

-

「人生1回こきり。できると思ってもいい」「一人ひとりが大切にされる働く場」の実験として豆腐屋を営む永田さん

-

「楽しい「」と「人」に出会って、気づいたら今がある」さをり織りと音楽活動を通して地域活動に取組む伊藤さん

-

「世界のあちこちに通じるリアルな「どこでもドア」をつくりたい」在日外国人の語り合いの場を創る岩城さん

-

「好きでやりたいことを置いてでも、やって意味のあること」自らの経験を生かし、薬物依存症回復を支援する倉田さん

-

「互いに信頼し合えるからこそ表現できる」大阪西成区・釜ヶ崎で、詩業家として表現の場を創る上田さん。

-

「音でのコミュニケーションは、言葉では越えられない壁を越えられる」歌、叫び、踊りを通して自分を表現するナカガワさん

-

「想像して創造することはおもしろい」芸術文化を通して障がいのある人たちの居場所を創る鈴木さん

-

「誰かにやってもらうのではなく自分たちで行動する」国際協力に「自分が生きている意味」を見つけた沙良さん

-

「若い人が夢を持ってNPOで働くために「安心」の強い基盤を作りたい」地域の人たちと音楽推進活動する西野さん

-

「手書きの手紙は優しい心の贈り物」ご主人を亡くされてから52歳で起業。残された10行の手紙を心の支えに元気を広げておられます。

-

今年新理事に就任され、2代目リーダーとして事業型NPO運営のモデルを目指す諸田さん。