HOME![]() ■関西マスコミ・広報女史インタビュー

■関西マスコミ・広報女史インタビュー

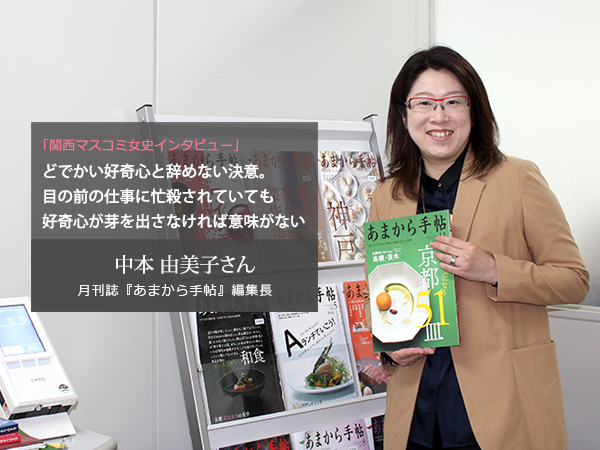

![]() 中本 由美子さん(月刊誌『あまから手帖』編集長)

中本 由美子さん(月刊誌『あまから手帖』編集長) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西マスコミ・広報女史インタビュー

中本 由美子さん(月刊誌『あまから手帖』編集長)

| 中本 由美子さん (月刊誌『あまから手帖』編集長) 愛知県出身。 青山学院大学 経済学部卒業。 旭屋出版にて4年勤務し、1997年より『あまから手帖』編集部へ。 2000年、結婚により退社し、フリーランスのフードエディターとなる。 2009年、編集部に復帰、2010年より編集長となる。 (株)クリエテ関西 『あまから手帖』編集部 www.amakaratecho.jp/ 大阪市北区中津1−18−6 冨士アネックス3F TEL 06-6375-2330 |

| 『あまから手帖』編集長のお仕事内容を教えてください。 |

| ひとことで言うと、『あまから手帖』の編集および、編集部のマネジメントです。 毎号の企画立案を、編集会議などで討議します。そして、最終的に上がってきた企画の割り付けを私がしていきます。予算の計算を行い、各ページの担当を決め、あとは見守るといった感じです(笑)。 発売するまでに最低3回ずつ原稿を読むことも編集長としての重要な仕事です。生原稿、ゲラ、色校、再校、頭からお尻まで読む、必ず集中してしっかり読む、ということを自分に課しています。編集長に就任して以来、それをしなかったことはありません。 また、取材スケジュールのきつそうな子がいると一緒に現場に行くこともあります。一緒になってその企画を立て直すということもしますし、今月号は誰かを休ませたいと思うときには、自分が担当することもありますね。 部下のモチベーションを維持することは、編集長の大きな仕事のひとつでしょう。 それぞれの長所を生かせる適材適所への采配であったり、担当企画であったり。中には気持ちばかりがあせって、体とのバランスが取れなくなってしまった人もいましたが、自分自身もその経験があるので、絶対にそういう状況を作らないように気を配っています。 出版編集部にとって部数は最大のプレゼントです。どんなにしんどい思いをしても、売上部数が伸びた号は、編集部全体が明るくなりますね。やった〜!と(笑)。ですから、編集長として良い内容のものにして、部下には部数をプレゼントしてあげたいーそういう気持ちでやっています。 |

| お仕事の中で、どんなことに力を入れていますか? |

| 「あきらめない」ことですね。雑誌という仕事をしていると締切は絶対に来ます。毎月締切がやってくることに息切れしてしまうのではなく、締切の後が楽になる、終わってもまたすぐに締切がやってくることが平気、そういう感覚でいることが大切です。出ない本はありません。白紙のページのままの本もありません。締切に追われても、あきらめないよう、モチベーションを作るのは自分自身のこととして、取り組んでいます。 |

|

| この仕事の醍醐味はなんでしょう? |

| ひとつの雑誌に長く関わることで得られた「人脈の力」を借りて、誰にも作れない記事を制作することに尽きますね。 今は自分のために使える時間が非常に少ないです。人の企画書をみたり、原稿をチェックしたりするので、自分の企画に費やせる時間が非常にない。それでも、恥のないものを作らなければなりません。そんな時に助けになるのが、今までに構築してきた人脈です。 「時間が無くてあせっている」といえば、「なんとかしてあげる」といってくれる書き手がいたり、「夜中でも撮影に協力する」といってくれる料理人がいたり。若いときに使っていた時間の何分の一かで、同じ12ページを作ることができるというのは、長く仕事をしてきて良かったなと思う瞬間ですね。 |

| 編集という仕事に興味を持たれたきっかけは? |

| 小学生の頃から文字が好きで、最初は作家になりたかったですが、大学時代に身の丈を知り、雑誌編集に興味を持ちました。その後、夜学でエディタースクールに通いながら、ネットワークを作っていきました。そして、大学時代からアルバイトとして出入りしていた旭屋出版に就職。飲食店の本に特化した出版社だったので、今思えば、フード出版に関わる初めの第一歩でしたね。 飲食業との出会いは、横浜で有名な珈琲店でアルバイトをしたことが最初です。そのお店で、初めて豆の種類だけでもたくさんあることを知りました。食べ物って深いな〜と思ったことを覚えています。 |

| フード出版業界の知識などはどう身につけていきましたか? |

| 本はたくさん読みましたね。何が役に立つかわからなかったので、歴史的なことからさまざまな本を読みあさりました。そして、取材へ。飲食店取材の中でも、特に寿司屋さんは、敷居が高く、高級で怖いという印象でしょ?(笑)。先輩に連れて行ってもらったりする中で、可愛がってもらえる寿司屋さんができたあたりから、何でも相談できるようになり、気持ちが楽になりました。 飲食店取材時の基本は、現場で教えてもらいました。「来る前に爪は切っておけ」「髪は束ねておけ」「ハイヒールで来るな」「厨房に入りたいなら、ローファーかスニーカーで来い。滑って転んでも迷惑なだけ」。女の子だからとちやほやされた記憶はないですが、しんどさもあまり感じませんでした。 編集が上手くなりたかったし、人脈が欲しかったんです。相談できるのが飲食店の方や、ワイン専門店、日本酒の蔵など専門の方々でした。人とは違う企画を考えるには人脈が必要だったんです。今でも、人脈がいい編集につながると思っています。 編集長になってから15年。やりたいことが変わっていないので、主人の理解もある。 主人は食べ歩くことが趣味。彼の趣味にも貢献できる。 |

| 『あまから手帖』退職後、フリーエディターを経て、編集長へ戻られました。 それまでのターニングポイントを教えて下さい。 |

| 2000年〜2004年は、主人の転勤に伴い四国・松山へ。そこで『小宿あそび』というムック本の制作に携わりました。言葉ととことん向き合った楽しい体験でした。私にとって公私のバランスが一番良い時代で、45軒の宿を約三年かけて泊まり歩き、撮影して記事にしていきました。 一軒一軒、宿を訪ねる中で、この宿にはどんなことばが似合うだろうかと、ライターさんやカメラマンさんと話し合うのですが、自分のボキャブラリーが足りないことを痛感していきました。文法や「てにをは」はしっかりしていましたが、語彙力がある方ではなかったので、ライターさんとカメラマンさんの使うことばがわからず、蚊帳の外になっているのを感じていました。 今と違ってすぐにスマホで調べられる時代ではなかったので、わからない言葉はメモして、帰ってすぐに辞書で調べたり、類義語辞典を片手に別のことばや表現を模索しました。たとえば、「趣がある」を別の言い方に置き換えると、風雅、情緒、妙趣とか。どれが向いているだろうというように積み重ね、類義語辞典を暗記するような感覚でしたね。その積み重ねもあり、言葉のボキャブラリーはライターさんにはかなわないけど、思いつくスピードが速いといってもらえるようになり、どんどん自信が付いていきました。 この「小宿あそび」は、章立てを漢字一文字で表現するということに決め、1週間くらいかけて、それぞれの宿、それぞれの章に最もふさわしい一文字を選出していきました。この仕事が、言葉に対する考えを変えてくれました。本当に贅沢な本作りの3年間でした。 そして、2005年主人の名古屋転勤に伴い、名古屋へ。フリーとして、フードに関わるコーディネートやメニュー開発などのほか、名古屋や東京の雑誌の仕事を多く抱えこみ、2008年、ついに体が悲鳴を上げて、ダウン。そんな折、『あまから手帖』から編集長になって帰ってこないかという声が掛かります。 名古屋なので無理だと一旦お断りしましたが、週3日で来てくれといわれ、名古屋から通うことでお受けすることにしたんです。フリーの間にさまざまな媒体を経験しましたが、『あまから手帖』の編集内容は群を抜いたものでした。また、『あまから手帖』の読者層は40〜50歳代。26才で入社したときは、14年掛かると思っていましたが、やっとその世代になってきて、等身大で作れる!という思いもあり、2009年編集長に就任しました。現在は、主人にも理解をいただき、2010年から大阪で一人暮らし。週末に名古屋へ帰る生活を続けています。 |

| これまでに「壁」を経験されましたか? |

| フリーエディター時代に寝る暇がないほど仕事を受けすぎてしまったときですね。がむしゃらにこなした経験から「出ない本はない!」と知りました。この時期、逃げなかったこと、こなすという姿勢で仕事しなかったことは、今でも大きな財産です。 |

|

| 「自分の時間」をどのように作っていますか? |

| 多忙な仕事が終わっても、絶対にバタンキューはしないです。必ず1杯飲みます。また、休日は主婦業を愉しみます。料理を作るのが最大の癒しですね。食べることが好きなんでしょうね。 膨大な取材データが頭にあるので、普通のレシピをそのまま作るのがいやで、変わっている料理ばかりに挑戦したくなります(笑)。この素材をこれに変えた方がいいのでは、このスパイスを入れた方がいいかも、などと思いついたらやりたくなる。さすがに15年も主婦をしていると、大きな失敗はしなくなりました(笑)。 主人の気分を聞いて、お酒に合わせた料理をチョイス。自分用にチャレンジメニューと主人用に普通のメニューをつくります。 常にアンテナは立っていますので、何かを思いつくスピードが速いといわれています。アイデアに詰まったことがないのは、そのおかげかな。 |

| 人生のきっかけになった本、あるいは心に残る本をご紹介してください。 |

| 『料理の四面体』(玉村豊男)。料理の歴史と、それを分析する発想の豊かさに目を開かれました。たとえば、「干物は太陽によるグリルだ!」という表現に現れているように、ひとつの料理というものを面白い視点で捉えています。世界中を見ていくと、すごく似たような料理があり、歴史、風土、人種などが料理に深く反映されていることがわかります。人の気質や気候が料理に大きく影響しているという、料理に対する考えの原点となった本です。 |

| 出版業界を目指したいと考える読者女性へメッセージをお願いします。 |

| どでかい好奇心と、辞めない決意を持っていてください。そんじょそこらの好奇心ではだめ。忙殺されているときに、その好奇心が芽を出さなければ意味がないです。何かをインプットしようとしたときに、目の前の仕事に忙殺されてしまったり、飲みたいワイン一本も飲めないようでは、向いていないです。 今の出版界は、寝る暇がないほど忙しいということはないと思うので、7時間寝ないと体力がキープできないのであれば、1週間の内1日でもいいのでそういう時間に充てるとか、通勤電車の中で1冊の本を読むとか、行ってみたい場所に行ってみるとか。仕事以外の時間をどう使うかがすごく大事だと思いますよ。家で一生懸命料理を作ってもいいと思うし、展覧会を観に行ってもいいと思います。そういうことを生き生きと人に伝えてなんぼというのが、マスコミの原点だと思うんです。 どこかに辞めるという発想がぶら下がっていると、ついそっちへいってしまいたくなります。だから、元から「辞める」という選択肢は持たないことが、仕事が長く続く秘訣でもあると思います。 |

| ありがとうございました。 |

締切に追われる月刊誌の編集部は、髪をふりみだして原稿と向き合っているような先入観がありましたが、時間のない中でも、好奇心を発揮する余裕が必要だという中本さんのことばに、気づかされるものがありました。時間の迫る中でこそ、静かな余裕ある心が大切だと感じます。訪れた編集部の方々が、とてもしなやかで美しく感じたのは、心に余裕を持つ姿勢があったからなのでしょう。そのしなやかさが、『あまから手帖』の美しい誌面を創り出しているのだなと思いました。 締切に追われる月刊誌の編集部は、髪をふりみだして原稿と向き合っているような先入観がありましたが、時間のない中でも、好奇心を発揮する余裕が必要だという中本さんのことばに、気づかされるものがありました。時間の迫る中でこそ、静かな余裕ある心が大切だと感じます。訪れた編集部の方々が、とてもしなやかで美しく感じたのは、心に余裕を持つ姿勢があったからなのでしょう。そのしなやかさが、『あまから手帖』の美しい誌面を創り出しているのだなと思いました。

(取材:2015年11月) |

取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子S plus+h(スプラッシュ) 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー マスコミ・出版メディアへの取材も多く、インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけている。舞台芸術、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |

■関西マスコミ・広報女史インタビュー 記事一覧

-

「記者として一番大事なのは、他人の痛みへの想像力」さまざまな事件やニュースを追い、世の中に伝える木原さん

-

「記者は自分自身が丸ごと問われる仕事」どんな経験も仕事につながると言う新聞記者の寺尾さん

-

「新しい出会いを創造できるのも、この仕事のまさに醍醐味」同社初の女性管理職として働く田中さん。

-

「『聖域』を尊重しつつ女性目線を活かしていきたい」男性中心のプロ野球界で広報として働く香川さん。

-

「アナウンサーは良くも悪くも「人間性」が出る仕事」野球好きが高じてアナウンサーになられた市川さん

-

「どでかい好奇心と辞めない決意」フリーエディターから著名雑誌の編集長に。誰にも作れない記事を目指す中本さん

-

関西の番組らしい「おもしろい」を作りたいテレビ番組制作会社のディレクターとして働く日高さん

-

「職業人、家庭人、地域人三面性をあわせもつ女性が増えて欲しい」育休復帰後に希望の広報で活躍する渡辺さん

-

「必要なのは「達成意欲」の高さ」オフィスで働く女性のための情報誌「シティリビング」の編集デスク、村上敬子さん

-

「PRは情報を提供する企業の顔」人気チョコレート「カファレル」を扱う老舗輸入会社で広報PRとして働く山田さん

-

「目の前の仕事を全うすれば、いずれ自分のフィールドになる」神戸新聞社の記者として活躍する片岡さん

-

「裏方で働く人たちがメインに見えた」からテレビ業界に。打てば響く仕事環境が楽しいと話す弓奈さん

-

「人に伝えるというのは常にアンテナを立てていること」新聞記者から独立され、多くのファンを持つ旅行ジャーナリストの大野さん

-

「24時間夢の中でも仕事のことを考えていた」たくさん怒られたことが今でも仕事のベースになっていているという麻未さん

-

「70歳になっても続けたい」テレビ局のADからディレクターを支えるリサーチャーに転身、関西のテレビ番組の多くに携わる赤松さん。