HOME![]() ■関西マスコミ・広報女史インタビュー

■関西マスコミ・広報女史インタビュー

![]() 大野尚子さん(旅行ジャーナリスト/コーディネーター)

大野尚子さん(旅行ジャーナリスト/コーディネーター) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西マスコミ・広報女史インタビュー

大野尚子さん(旅行ジャーナリスト/コーディネーター)

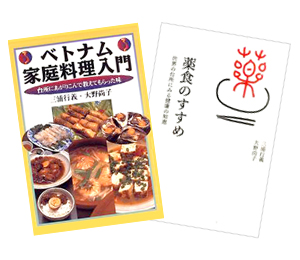

| 大野 尚子さん:旅行ジャーナリスト/コーディネーター 日本旅のペンクラブ理事。「大阪日日新聞」「月刊オール関西」記者・編集者を経て、2002年まで「月刊アジア倶楽部」編集長。30年以上、ベトナム、韓国をはじめとするアジアの旅と食事情に関する取材、執筆を続け、ラジオ、テレビでも旅を語る。NHK「関西ラジオワイド」レギュラー出演。日本ベトナム経済交流センター顧問。台湾埔里親善大使。朝日カルチャーセンター講師。月刊誌「日越経済交流ニュース」長期連載中。 共著書:「うまいぞ!ベトナム」(たる出版)、「ベトナム家庭料理入門」(農文協)、「薬食のすすめ」(PHP研究所)、「女からみた「イケてる男」の話し方 男からみた「できる女」の話し方」(PHP研究所)ほか多数。 |

| 旅行ジャーナリストとしてアジア情報などを発信して来られていますが、このお仕事に就かれたきっかけをおしえてください。 |

もともと大阪日日新聞社の記者で、その頃から旅の記事を担当していたんです。1ヶ月のうち1週間は旅に出て、帰ってから1週間くらいかかって取材の原稿書き、また次の1週間で次の準備をしてという感じでした。入社した当初は時刻表も読めなかったのに、気がついたら旅の専門家になっていました(笑)。 もともと大阪日日新聞社の記者で、その頃から旅の記事を担当していたんです。1ヶ月のうち1週間は旅に出て、帰ってから1週間くらいかかって取材の原稿書き、また次の1週間で次の準備をしてという感じでした。入社した当初は時刻表も読めなかったのに、気がついたら旅の専門家になっていました(笑)。その後、「月刊アジア倶楽部」というアジアを発信する雑誌の編集長を長くしました。関空開港時には、新聞の見開き記事を書いたり、各国総領事と一緒に船に乗って、埋立地を視察して廻ることもしました。関空が開港してからは、近くなったアジアを紹介するために、毎月のように取材に行っていましたね。 |

| アジアの取材を多くされていくうちに得意分野になっていったということでしょうか |

| 20年以上前ですが、ベトナムでの音楽祭の取材が入り、初めてベトナムへ。当時のベトナムでは「おしん」がすごいブームで、市場で出会う人みんなが親日的でした。せっかく行ったベトナムなので単発で新聞に書くだけじゃなく、まとまった情報にしたいと思い、半年に1度は必ず訪れるようになったんです。 当時NHKアナウンサーで食通だった夫と時間のあるときにベトナムに通い、二人で取材するという形を取りました。50人くらいの方々にお会いして、一番好きな食べ物のお店はどこか、家族で行くならどこか、友達と行くならどこか、接待するのはどこか、などのアンケートをとって、現地の声をまとめる取材を続け、ガイドブックを兼ねた「うまいぞ!ベトナム」という本を出版したのがアジアに関わる発端です。  それがきっかけで、ベトナムと日本を行ったり来たりしながら、「ベトナム家庭料理入門」を出版することになりました。数珠つなぎで50軒以上のお宅にお邪魔し、100品くらいの家庭料理を教えてもらったんです。100くらいの中から、日本のスーパーで買える食材で簡単に作れるベトナム料理ということで50品くらい選んで、本にしたのが「ベトナム家庭料理入門」です。 それがきっかけで、ベトナムと日本を行ったり来たりしながら、「ベトナム家庭料理入門」を出版することになりました。数珠つなぎで50軒以上のお宅にお邪魔し、100品くらいの家庭料理を教えてもらったんです。100くらいの中から、日本のスーパーで買える食材で簡単に作れるベトナム料理ということで50品くらい選んで、本にしたのが「ベトナム家庭料理入門」です。初版から20年も経つのですが、いまだに買っていただき、ベトナムに赴任される方のバイブルのようになっています。ベトナムブームが来る前でしたので、現地に関する情報本も少なく、ベトナムに関するテレビ番組もいくつ作ったかわかりません。今のベトナムブームを一緒に作ってきたので、本当に感慨深いですね。 |

| 韓国観光広報名誉記者でもあるんですね |

| 韓国も取材でずっと通っているうちに、ソウル観光公社から何度も呼ばれるようになり、韓流スターの取材なども行ったりしているうちに、韓国観光広報名誉記者の名刺を持たされるようになりました。そして現在は、韓国のボーイズグループ「7942」というミュージシャンのコーディネートなどもしています。 2014年春の新石垣空港開港イベントでは、彼らの出演を決め、ディナーショーの司会から、同行するファンの人たちのお食事や観光の手配なども全てやったんですよ。到着したときには誰も知らなかった「7942」が、帰るときは空港で握手や写真攻めになるくらいスターになっている姿に、コーディネータとして感無量でした。 |

| 旅行ジャーナリストという肩書きだけではないご活躍ですね |

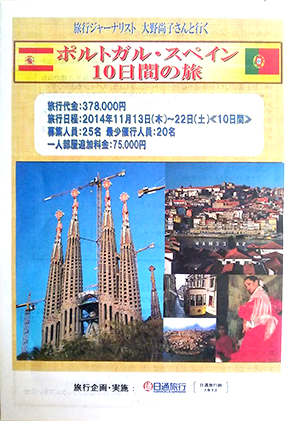

そうですね。でもメインはやはり旅行の魅力を放送でお伝えして、新聞や雑誌で書いてというのが本業です。旅行ジャーナリストということに誇りを持っています。名所旧跡も人も食も温泉も、すべて含めて旅行だと思うんです。そのどれが欠けても旅行の魅力がなくなっちゃいますでしょ。だから旅行の全てを含めた情報を伝えるのが旅行ジャーナリストだと思っています。 そうですね。でもメインはやはり旅行の魅力を放送でお伝えして、新聞や雑誌で書いてというのが本業です。旅行ジャーナリストということに誇りを持っています。名所旧跡も人も食も温泉も、すべて含めて旅行だと思うんです。そのどれが欠けても旅行の魅力がなくなっちゃいますでしょ。だから旅行の全てを含めた情報を伝えるのが旅行ジャーナリストだと思っています。食の本を出しているので、フードコーディネーター辞典にも名前が載っているんですが(笑)。 現在の朝日カルチャーセンター講師も15年ほどになりますが、「食探訪の会」という食べ歩きのクラスを3つ担当し、毎月3回、こだわりのあるお店に案内しています。 味わうだけでなく,歴史や器なども含めて、食の背景にあるもののお話を交えて食を楽しむ講座にしています。 毎年、「旅行ジャーナリスト大野尚子と行く海外ツアー」も企画しています。基本は自分がワクワクするところにお連れする。もちろんこだわりの食がメインです(笑) |

| 大野さんご自身はどういうふうに食の勉強をされるんですか |

| 実は「オール関西」の編集者をしていたときに、楠本憲吉先生(食の評論家)と10年間一緒に取材同行させていただいていました。毎月、先生と二人で上方味覚紀行というのを担当していたんです。そこが私の原点になっていると思います。 楠本先生は「なだ万」のご長男で、すごく食べ方が綺麗なんです。こんなふうにいただくと綺麗に見えるなとか、質問のしかたとか、同じことを伺って、私だったらこう書くんだけど、先生はこう書かれたとか。すごく勉強させていただいて、本当に実りの多い10年間でした。 楠本先生が亡くなられるまでご一緒した最後の編集者だったんです。その時の蓄えというのは今でも私の財産です。 そのほか、中国料理の程一彦さん、料理研究家の奥村彪生さん、国立民族学博物館名誉教授・元館長の石毛直道先生など、食に関わる関西のトップクラスの先生がたと、編集者として出会うことができたのことは、ものすごい財産で、それが今の仕事に結びついていると思っています。 |

| 今のお仕事の一番楽しい部分、醍醐味を教えてください |

| 私の仕事は、自分が本当に興奮するくらい楽しまないと伝わらないと思うので、どこに行っても自分が楽しむことが醍醐味でもあります。 興味のあることをまず自分が体験して、それをお伝えするということが一番かなと思いますね。だから元気で足腰が丈夫で、美味しいものを食べられるうちは、人に伝える仕事を続けたいですね。 |

| ご自身の健康管理はやはり「食」からですか |

| そうですね。家にいるときは朝からきちんと料理を作ります。お野菜やお魚は必ず朝の食卓に並びますよ。健康管理の一番はやはり食べ物ですよね。それからあまりストレスをためないこと。寝る前には必ず録画しているビデオの韓国ドラマを1〜2本観てから寝るんです。音楽もリフレッシュの1つですね。必ず気分転換してから寝るようにしています。 |

| 編集とか記者としてのポリシーとか、気をつけてらっしゃる点とかありますか |

| 記者というのは評論家ではないので、自分が見て聞いたことをそのままお伝えするということを心がけたいなと思っています。人に伝えるというのは、アンテナを常に立てていることでもあります。お友達と話しているときにも、「それなに?」とか、ちょっとしたところにひっかかるんですよね。 自分がどういう仕事をしていて、どういうことを伝えたいのか常に思っていると、チャンスはいっぱい転がっていると思うんですよ。そしてピント来たらすぐ行動しないとだめですよね。そういう瞬発力がないと、こういう仕事は勤まらないですね。 |

| この業界を目指す人へのメッセージをお願いします |

| 旅行ジャーナリストに憧れていらっしゃるかたは、まずメディアに入ってそこでの実績を作ることをおすすめします。新聞とか雑誌とかミニコミ誌とか、とにかくメディアに飛び込んで、真面目に自分の仕事をしていれば、絶対に誰かが見てくださっているし、人脈も広がります。 その次に、ああ自分はこれが向いているんだなとか、これが得意な分野だったんだと気づいたものに特化していけばいいと思います。 私の場合は食やアジアを中心にやってきて、アジアの専門家ということで認めていただけました。ぜひ、やりたいことにチャレンジしてみて下さいね。 |

| 大野尚子さん、ありがとうございました。 |

取材場所に現れた大野さんは、上品な雰囲気の中にも、記者・編集者としてキャリアを積んで来られた強さのある女性でした。 取材場所に現れた大野さんは、上品な雰囲気の中にも、記者・編集者としてキャリアを積んで来られた強さのある女性でした。旅行ジャーナリストとして世界中を飛び回るにふさわしいパワーと人柄に、歩んでこられた人生の豊かさが感じられます。日韓プロジェクトのコーディネーターとして、さらなる飛躍に期待しています。 |

取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子S plus+h(スプラッシュ) 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー マスコミ・出版メディアへの取材も多く、インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけている。舞台芸術、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |

■関西マスコミ・広報女史インタビュー 記事一覧

-

「記者として一番大事なのは、他人の痛みへの想像力」さまざまな事件やニュースを追い、世の中に伝える木原さん

-

「記者は自分自身が丸ごと問われる仕事」どんな経験も仕事につながると言う新聞記者の寺尾さん

-

「新しい出会いを創造できるのも、この仕事のまさに醍醐味」同社初の女性管理職として働く田中さん。

-

「『聖域』を尊重しつつ女性目線を活かしていきたい」男性中心のプロ野球界で広報として働く香川さん。

-

「アナウンサーは良くも悪くも「人間性」が出る仕事」野球好きが高じてアナウンサーになられた市川さん

-

「どでかい好奇心と辞めない決意」フリーエディターから著名雑誌の編集長に。誰にも作れない記事を目指す中本さん

-

関西の番組らしい「おもしろい」を作りたいテレビ番組制作会社のディレクターとして働く日高さん

-

「職業人、家庭人、地域人三面性をあわせもつ女性が増えて欲しい」育休復帰後に希望の広報で活躍する渡辺さん

-

「必要なのは「達成意欲」の高さ」オフィスで働く女性のための情報誌「シティリビング」の編集デスク、村上敬子さん

-

「PRは情報を提供する企業の顔」人気チョコレート「カファレル」を扱う老舗輸入会社で広報PRとして働く山田さん

-

「目の前の仕事を全うすれば、いずれ自分のフィールドになる」神戸新聞社の記者として活躍する片岡さん

-

「裏方で働く人たちがメインに見えた」からテレビ業界に。打てば響く仕事環境が楽しいと話す弓奈さん

-

「人に伝えるというのは常にアンテナを立てていること」新聞記者から独立され、多くのファンを持つ旅行ジャーナリストの大野さん

-

「24時間夢の中でも仕事のことを考えていた」たくさん怒られたことが今でも仕事のベースになっていているという麻未さん

-

「70歳になっても続けたい」テレビ局のADからディレクターを支えるリサーチャーに転身、関西のテレビ番組の多くに携わる赤松さん。