HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)

■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)

![]() 長瀬 正子さん(佛教大学 社会福祉学部講師)

長瀬 正子さん(佛教大学 社会福祉学部講師) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)

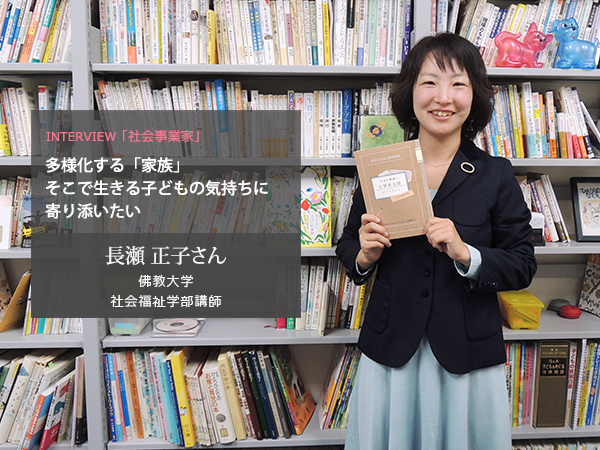

長瀬 正子さん(佛教大学 社会福祉学部講師)

| 長瀬 正子さん (佛教大学 社会福祉学部 講師) 奈良教育大学教育学部卒、大阪教育大学教育学研究科(教育学修士)、大阪府立大学社会福祉学研究科満期取得退学、常磐会短期大学専任講師を経て現職。社会福祉学博士。社会的養護で育つ子どもや若者の権利を保障するための理念や方法について研究。2003年から児童養護施設で育った若者が立ち上げた当事者グループ、社会的養護の当事者エンパワメントチームCVV(Children’s Views and Voices)のスタッフとして運営を担い当事者の声に多くを学ぶ。主な著書に『社会的養護の当事者支援ガイドブック』(共著)(Children’s Views and Voices、2015年3月)、『児童養護施設と社会的排除-家族依存社会の臨界』(共著)(解放出版社/2011年3月)など。 佛教大学:http://www.bukkyo-u.ac.jp/ 社会的養護の当事者エンパワメントチームCVV:http://ameblo.jp/cvv/ |

| 長瀬さんの研究内容を教えてください。 |

| 社会的養護で育つ子どもたちを支えるための理念や、権利を保障するための方法について研究しています。社会的養護とは、さまざまな事情で保護者と生活できない子どもを社会の公的責任で育てる営みとして、乳児院・児童養護施設などの施設養護と、グループホームや小規模の形態の家庭的養護、里親制度などの家庭養護があります。 |

| もともと教師を目指しておられたのですか? |

| もともと教師になるつもりは全然ありませんでした。出身は愛知県ですが、中学時代、毎日宿題が山のように出され、生徒を校則で縛るような学校だったんです。小学校まで自分が感じたことを肯定される環境で育ってきたので、自分を全部否定されているような気持ちでした。高校はとにかくその街を出たくて、名古屋の学校に進学したのですが、もう自分のことがすごく嫌になってしまっていたので、あまり友達とも繋がらず、こもってばかりいました。 大学進学の時は、まず、母が働いている姿を見てきて、一生働き続けるためには資格が必要だと考えました。本当は理系に行こうと考えていたのですが、入試がうまくいかず、資格が得られて、その時受けられる選択肢のなかで教育学部を受けることにしました。 無事合格して教職課程に在籍するのですが、当時の友達と自分との違いを強く感じてしまう。今思えば、中学時代に教師の抑圧を感じて自己否定に陥っていた自分と「学校の先生になりたい」と夢を持っている皆とは違って当然なんですよね。でも、自覚がなかった。すごくとげとげしてたので、当時の友達には申し訳ない気持ちを持っています。 |

| 「自己否定」はどのように克服されたのですか? |

自分がなぜそんなに怒っているのか、なぜイライラするのか分からないんです。自分をコントロールできないから、すごく辛い。「なぜ引きこもっちゃいけないんだろう」という思いがずっと自分の中にあったので、それを卒論のテーマに取組んだんです。 自分がなぜそんなに怒っているのか、なぜイライラするのか分からないんです。自分をコントロールできないから、すごく辛い。「なぜ引きこもっちゃいけないんだろう」という思いがずっと自分の中にあったので、それを卒論のテーマに取組んだんです。当時、「引きこもり」が社会問題として取り上げられてきた頃だったので、当事者グループの人たちや、いろんな社会運動をしている人たちに会いに行き、そこで、「社会は適応するのではなく変えても良い」という考え方に出会いました。 その時の私は、40~50代の男性がすごく苦手で、その人たちの前に出ると、自分が何も言えなくなってしまう。それは自分を否定した中学の教員たちがその年代だったからなんですが、それが自分のイライラの原因だということが初めて分かりました。 それまで、悪いのは自分だと思い込んでいたんですね。でももしかしたら、自分だけのせいじゃないんだと、初めて思えるようになったんです。「学校でちゃんとできない人は、社会に出てもちゃんできない」というのは通説ですから、自分が社会に出ることは怖かった。でも、そんな自分でも、どうにかやっていける方法を見つければいいんだと。まるで世界の見え方が再編されたかのように、すごくすっきりしたんです。初めて卒論を書いて、すごく面白かったので、もうちょっと勉強したいなと思って大学院に行きました。 |

| 『子どもの権利ノート』との出会いは? |

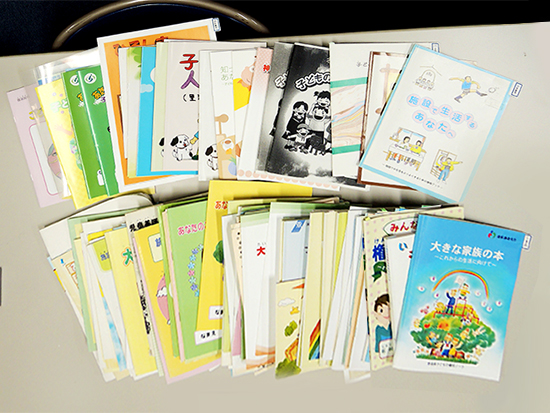

| 私が考えたかったのは、「子どもの主体性」というのは、どこまで子どもの気持ちを優先させて、どこから大人が指導するのかという、その境目とは何なのか、ということだったんです。子どもの権利条約の第12条に意見表明権というのがありますが、日本ではその権利が奪われているんじゃないか。これは自分自身の経験に基づくものでした。ならば具体的にどうやっていくのが良いのか。それを考えるためのフィールドを探していたところ、大阪教育大大学院時代の恩師で、児童自立支援施設の歴史を研究されている先生から、この「子どもの権利ノート」の存在を教えていただいたんです。 「子どもの権利ノート」とは、施設に入所している子どもたちに配られる小冊子で、施設生活で保障される子どもたちの権利を伝えることと、もし権利侵害されたときの救済方法を伝えるものとして存在しています。これは1995年に大阪府が自治体として初めて制作したことを機に、全国の自治体に広がったのですが、当時、自治体ごとにいろんな作られ方をしていて、どこの自治体が作っていて、どこが作っていないのか、またどういう内容なのかということが全く研究されていなかった。「これだ!」と、自分にとって大切なテーマとの出会いがありました。 |

全国から取り寄せられた「子どもの権利ノート」自治体によってさまざまに作られている。 |

| 『子どもの権利ノート』から見えてきたものとは? |

| 今でこそ児童福祉法が改正されて、施設内の虐待などの問題が表に出てきていますが、長い間、施設内の暴力はタブーだったんです。子どもたちは虐待されて保護されて来ているのに、その施設の中で暴力が存在するんですね。それが事件として上がってきたのは2000年以降。その後、法律が改正されて、2009年には被措置児童等虐待対応ガイドラインができました。 でも、暴力にあった子どもたちが、助けを求めるためにこの冊子を使うといっても、実際にその役割を分析してみると、使いやすいものじゃ無かったんです。電話をかけるにもお金がかかるし24時間対応じゃない。子どもたちは施設から簡単に電話をかけられる状況で生活していないのですから、結局使えない。困ったときは「職員があなたを守るよ」と書かれていても、職員から体罰を受けていれば、それはすごく矛盾していることになります。また、書かれている「子どもの権利」も、「こういう権利がありますよ。だから、あなたもこういう義務を守ろうね」と、必ず「義務」とセットで伝えられていました。 |

|

| それを見ていると、大人が「子どもの権利」を伝えるにも、渡したい領域と渡したくない領域というのが、文面から見えてくるんですね。どこまで子どもの声を聞こうとしているのか、自治体の姿勢も見えてくる。やっぱり「美しいこと」を掲げていても、実際にそこを支える基盤が無ければ、ただの声かけになってしまうんだなという思いはありますね。 調査して10年経って思うのは、日本における社会の子どもに対する見方の変化を反映するように、この「子どもの権利ノート」も少しずつ変わってきていて、子どもが主体的に動けるようなしくみができてきたり、それに応じて文面も変わってきています。以前は詳細に書かれていなかった性的虐待などの暴力の伝え方も変わってきていますし、無料のはがきがついている自治体も増え、いつでも書いて出せるようにもなりました。でもまだまだ問題はありますし、そんなに劇的には変わらないので、地道に少しずつやっていくしかないのかなと思います。 |

| 子どもを取り巻く環境も、時代と共に多様化していますね。 |

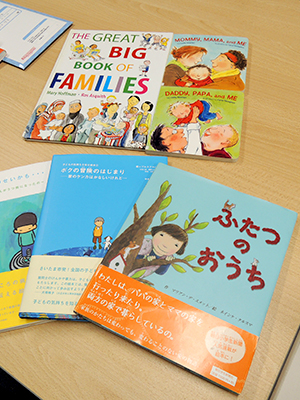

社会的養護施設で育つ子どもたちは、やっぱり普段の生活の中で、「居心地の悪さ」を感じていると思うんですね。施設の中で感じなくても、学校の中で、親に関する話題が出てた場合に、「家族」というイメージの中には、施設で育つ子どもたちや、里親の元で暮らす子どもたちをイメージしていませんから。 社会的養護施設で育つ子どもたちは、やっぱり普段の生活の中で、「居心地の悪さ」を感じていると思うんですね。施設の中で感じなくても、学校の中で、親に関する話題が出てた場合に、「家族」というイメージの中には、施設で育つ子どもたちや、里親の元で暮らす子どもたちをイメージしていませんから。そういう話題をしてはいけない、ということでは無く、施設で暮らしていなくても、さまざまな家族状況で生きる子どもたちもいますから、少しでも周りの人たちが「いろんなカタチの家族もある」ということを、イメージできるようになればいいなと思います。 それには絵本がすごく有効だと考えていて、絵本は子どもに分かる言葉で伝えられますし、子どもの気持ちを支えてくれます。日本の「子どもの権利ノート」のルーツになったカナダのトロントに行く機会があったのですが、そこでは、家族や子どもをテーマにした絵本がたくさんありました。 ひとり親や養子縁組、同性愛のカップルなど、日本ではまだ存在していないような絵本がいろいろあって、家族をめぐる状況の違いを感じました。「子どもの権利ノート」は、その存在自体が大きな意味を持ちますが、それを補強する取り組みとして、子どもたちの気持ちに寄り添えるような、そんな存在になるんじゃないかと考えています。 |

| 近い未来、実現したいことは何ですか? |

施設で生活する子どもや、退所した人たちの居場所づくりを支援する「CVV(Children's Views & Voice)」のスタッフとして活動してきましたので、当事者の声もたくさん聞いてきました。 施設で生活する子どもや、退所した人たちの居場所づくりを支援する「CVV(Children's Views & Voice)」のスタッフとして活動してきましたので、当事者の声もたくさん聞いてきました。また、施設の職員さんたちにインタビューさせていただいてきて、暴力のあった生活から、一生懸命に変えていこうとする先生たちの想いもたくさん聞いてきました。それらを集めて論文を書いていますが、博士論文はあまりたくさんの人の目につきません。自分の立場上、たくさんの情報が入ってきますし、この問題を解決するために、情報を広く出していくことが私の使命だと思うので、早く自分の単著として出したいですね。 あとは近い将来、社会的養護の支援機関が掲載されていたり、様々な情報が網羅されて当事者が活用できるようなウェブサイトも運営したいなと考えています。社会的養護が、ブラックホールのような分断された状態から、社会的な営みへと紡いでいきたい。その橋渡しになって繋いでいく存在になりたいと思っています。 |

| ありがとうございました。 |

|

(取材:2015年11月 関西ウーマン編集部) |

■関西ウーマンインタビュー(アカデミック) 記事一覧

-

「愛し愛される活動があるから先生は癒される」伝統ある男子校の興國学園。その3代目校長を務める草島葉子さん

-

「教育は人づくり町づくり。そして私は若作り」41歳で教頭先生になり、現在は大学で教師を育てる善野先生

-

「教師は子どもたちの伴走者」私学カトリックの小学校で長年教師をされ、今年校長に就任された北村さん

-

「心を強くするためには自分自身を大切に思うこと」日本の看護教育に貢献されている江川さん

-

「生活空間を創る側も多様な視点が必要です」生活の中にある課題を研究する「生活科学」の研究者、小伊藤さん

-

「多様化する「家族」に生きる子どもの気持ちに寄り添いたい」子どもの権利を研究する長瀬さん

-

「国産のものを食べたい。私の夢はそこだけ」女性農業者の起業や六次産業を啓蒙する中村さん

-

「有機野菜を買うことで社会が変わる」大学講師をしながらNPOを設立。有機農業の啓蒙活動を続ける中塚さん

-

「研究者で職を得ることは頑張れば報われるとは限らない」流通科学大学で初年次教育を担当される橋本信子先生

-

雇用や労働に関する研究に取組まれている浦坂先生。「計画された偶発性」によってアカデミックの道を歩まれた経緯をお話いただきました。