HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)

■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)

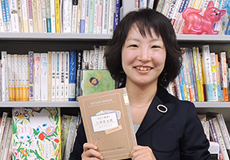

![]() 中村 貴子さん(京都府立大学 生命環境科学研究科 農業経営学講師)

中村 貴子さん(京都府立大学 生命環境科学研究科 農業経営学講師) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)

中村 貴子さん(京都府立大学 生命環境科学研究科 農業経営学講師)

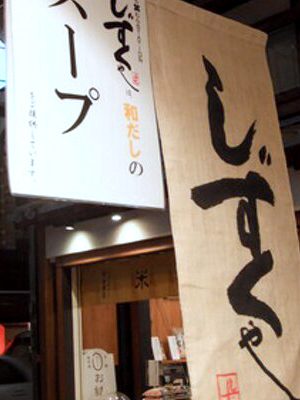

| 中村 貴子さん (京都府立大学 生命環境科学研究科 農業経営学講師) 1998年神戸大学大学院博士後期課程から京都府立大学農学部助手として着任。2011年4月より現職。また、社会活動として、京都府庁でのマルシェの企画運営、錦市場での女性起業の加工品などを販売するミニアンテナショップ「しずくや」の運営、各地の地域づくりのアドバイザーなどを行っている。著書に「地域を元気にする女性起業の六次産業化」(高橋信正編『農の付加価値を高める六次産業化の実践』)などがある。特定非営利活動法人 食と農の研究所理事、NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会理事を兼任。農村地域の社会調査や女性農業者の起業支援に注力する。 京都府立大学 http://www.kpu.ac.jp/ NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会 https://www.facebook.com/npo.gtnet 京都こだわりマルシェ http://kodawarimarche.jimdo.com/ 「しずくや」 京都市中京区十文字町456番地 楽水舎1F OPEN:金・土・日・月 11:00~19:00 |

| お仕事の内容を教えてください。 |

| 京都府立大学で農業経営学という学問の専任講師です。大学学内での農場実習や環境にやさしい農業、先進的な農業関連産業について教えながら、地産地消の実現に向けたあらゆる取組の成立条件、とりわけ経営リーダー層に関する研究をしています。 |

| ずっと農業に興味をお持ちだったのですか? |

| 「農業」というより「食べること」ですね。まず母が、あまり冷凍食品を使わないですし、「緑黄色野菜は毎日摂らなくちゃ」と常に聞かされていましたので、自然と食べることに興味を持つようになりました。大学進学の際、調理系か農学系に行きたいと思い、農学ゼミのある和歌山大学の教育学部に入りました。研究室では、キャベツを育てたり、いろんな実験をしたり。やってみたいと思うものを栽培して育てることがすごく楽しかったです。 有機農業に興味を持つようになったのは、3回生の時、有機栽培の農家さんの講演を聞いたことがきっかけでした。その時、自分たちの畑で作るものは、農薬を使わなくても食べられるのに、なぜ市場にはそういう野菜が少ないんだろう、と疑問に思ったんです。 市場が変われば、美味しい野菜が普通に食べられる。社会が変わっていけば、私たちの食生活も良くなるんじゃないか。そう考えると、農業そのものより、「農村」に興味を持つようになったんです。環境にやさしい農業を拡大し、安心して住める環境の提供、人が安心して口にできる食べ物の生産を普遍化することを目的として、大学院の博士課程で学ぶことを決意しました。 |

|

| 大学の講師になられたきっかけは? |

| 研究者になりたいというより、独立した仕事をしたいと考えていました。もし会社を立ち上げるなら、グリーンツーリズムといって、街に暮らす人たちが農村で農業体験してもらう事業とか、個人だったら農業関連のジャーナリストとか。手段はどのようなことでも良いと思っていましたから、大学教員はその一つの選択肢です。 大学院生の頃から、社会活動を数多くする研究室に所属していましたし、自主的にも農村の地域活性化活動に参加していました。棚田オーナー制といって、年会費を払って一区間の水田で作業して、収穫したお米を貰うという制度があるのですが、ある有機栽培の棚田で募集しているのを新聞で見て、「これ、行きたい!」と思って行きました。 年間3万円くらいだったと思いますが、お金より、「おもしろい」というのが先でしたね。そのうち、棚田をどのように保存するかというパネルディスカッションがあり、消費者代表としてパネラーに呼んでいただいたんです。その時ご一緒した教授からのつながりが、現職場へ就職希望を出すきっかけとなりました。 |

| 講師をされている中で「壁」はありましたか? |

| 研究は社会に役立てるために行うものだと考えていますが、情報化が進むにつれ、社会科学分野の研究者である私たちの役割は変わってきていると感じています。今よく「地域貢献」や「農村の活性化」と言われていますが、研究者が現場で一緒に考えたり、指導したり、それも地域貢献ではあるけれど、それが仕事上の業績評価に繋がりにくいのが現状です。 仕事の評価は旧来のまま。新しい評価基準が必要になってきているのに、論文しか評価されない。そこが壁になると考えています。 それでも社会を変えたいと思っている先生たちはたくさんいて、論文書きながら現場に行ったり、いろんなところで記事を書いたりテレビに出たり、寝る時間も無いんじゃないかと思うほど。 乗り越えなければならない壁は、「体力」に頼って、「他人」に頼って、自分自身が最大限努力をすること。やっぱり研究したいという熱意ですね。自分がやりたいことをとことんやる。それがあれば次に繋がる。学生にもいつもそう言っています。 |

| 先生は女性農業者の起業支援にも力を入れておられます。 女性の力はこれからの農業にキーになりますか? |

なると思いますね。女性の評価の一つであるコミュニケーション能力の高さはキーになってくると思います。どうしても「体力」が要るので男性が主の業界ですが、今は多様な時代、発想の転換が必要ですから、いろんな分野や要素を結びつけることができるのは女性だと思っています。 なると思いますね。女性の評価の一つであるコミュニケーション能力の高さはキーになってくると思います。どうしても「体力」が要るので男性が主の業界ですが、今は多様な時代、発想の転換が必要ですから、いろんな分野や要素を結びつけることができるのは女性だと思っています。家族で農業をしているけれど、農産物をそのまま売ってるだけでは経営が成り立たない。そこで、農産物を加工できる技術があって、家の経営を支えるというような起業。加工できるのは農家の女性たちなので、「女性起業」と呼びますが、家族経営による六次産業ですね。 (六次産業:農産物の生産(第一次産業)だけでなく、食品加工(第二次産業)、流通、販売(第三次産業)にも農業者が業務展開する経営形態) せっかく育てた農産物も、作り過ぎたら捨てなくちゃいけない。農家の女性たちは「嫁」の立場の方が多いので、第三者の目で見てもったいないと考える。それがきっかけで始める人も多いです。 農業をされている方たちは年に1回の収穫なので、どうしてもドンと作ってドンと売る。それ以外の時期も年間を通して収入が入るよう、原価計算をして、適正価格で販売するような指導も行っています。 六次産業の商品を販売する「場」の一つとして、京都府と一緒に府庁の中でマルシェを定期的に開催したり、常設のお店があるといいなと思い、錦市場の中に「しずくや」という自分のお店を開きました。平日は大学の仕事があるので金・土・日・月の四日間だけですが、農家の女性たちが作った加工品や、有機栽培の野菜で作ったスープを作って販売しています。 |

| 有機やエコファームの農産物を買う人が増えるには何が必要だと思われますか? |

良いものを売ることと、儲かるというのはまた別の話なので、そこが難しいところ。でもそれは、売る側がこだわりすぎている、ということが分かってきました。お客さんは、いろんな商品の選択肢が増えるほうが良いんです。有機野菜だから、環境や健康に良いからと、そこにこだわりすぎてしまうと、来るお客さんも決まってしまって、他のお客さんが寄ってこないんですね。 良いものを売ることと、儲かるというのはまた別の話なので、そこが難しいところ。でもそれは、売る側がこだわりすぎている、ということが分かってきました。お客さんは、いろんな商品の選択肢が増えるほうが良いんです。有機野菜だから、環境や健康に良いからと、そこにこだわりすぎてしまうと、来るお客さんも決まってしまって、他のお客さんが寄ってこないんですね。有機野菜に関心がありますか?とアンケートを取れば、皆さん「○」をつけられますが、買いますか?となると買わない。それが実態じゃないでしょうか。東日本大震災の原発事故で、食べ物ってやっぱり安全が必要だと再認識され、意識もガラっと変わりました。でもそういう偶然の出来事がなければ変わらないというのも、なんかちょっと悲しい。 「身体に悪いものを食べちゃいけない」とか「環境に悪いものはダメだ」とか言っても、それだけでは変わらないんです。「違い」がすぐに現れれば、誰でもそういうものを食べることを止めようと思いますが、すぐにどうこうなるわけじゃないですし、もちろん国として身体に安全な基準を作っているわけですから、一般の人には分からないんです。  例えば、今「しずくや」の店先で焼き芋を焼いている人がいるんですが、その芋は蜜がすごくたっぷり出る芋なんです。その「蜜がたっぷり出る」というところにお客さんは引き寄せられるので、有機野菜だと書いていても、皆さんにとっては、その次なんですね。元を辿れば、やっぱり有機だから、土がしっかり作っているからこの美味しさなんだと、そういうことを体験していただけるような「場」を増やしていきたいですね。お客様がそこで体験できるのは食べることだけ。「良いもの」というより、「楽しいもの」としての売り方が必要だと考えています。 例えば、今「しずくや」の店先で焼き芋を焼いている人がいるんですが、その芋は蜜がすごくたっぷり出る芋なんです。その「蜜がたっぷり出る」というところにお客さんは引き寄せられるので、有機野菜だと書いていても、皆さんにとっては、その次なんですね。元を辿れば、やっぱり有機だから、土がしっかり作っているからこの美味しさなんだと、そういうことを体験していただけるような「場」を増やしていきたいですね。お客様がそこで体験できるのは食べることだけ。「良いもの」というより、「楽しいもの」としての売り方が必要だと考えています。マルシェは、オープニングに大道芸や音楽の方を読んだり、手作り雑貨のお店を出したり、楽しいイベントを企画しているので、最近は、小さいお子さん連れの親子がたくさん来てくださるのがすごく嬉しいですね。値段は少し高いけど、美味しいからリピーターになってくれますし、そこに数珠繋ぎで友達も連れてきてくれます。最初は楽しいからイベントに来たけれど、次は野菜を買うことを目的に来てくれる。草の根運動ですが、そんな流れが続いていけたらいいなと思っています。 |

| 農業に携わりたいという女性も増えているそうですね。 |

| 増えてきています。京都府からの委託事業で、「援農マッチング」といって、農作業をお手伝いしてくれる人を集めているのですが、申し込んでこられる方のほとんどが女性です。一般的なボランティアは無償が多いですが、ここから広がって欲しいなと思い、農家さんには、収穫したものか、自家用に作ったものでもいいので、少しだけボランティアさんにおすそ分けしてくださいとお願いしているんです。 といっても、経済的には普通にパートにいったほうが良いかもしれませんが、「地産地消が大事だから」、「日本の農業がこれからも続いて欲しいから」とか、社会的なことを考えて参加してくださる人が多いですね。やっぱり食べ物は人を繋ぐ。その広がりを持たせるのは、女性の力なのかなと改めて発見しましたね。 |

| 後継者不足に過疎問題、これからの日本の農業について、どのように考えておられますか? |

| 難しい問題ですが、食べることと同じで、「楽しい」というのが前面に出ないといけないのかなと思います。これまで農水省は、「儲かる農業をすれば後継者が育つ」と言ってきましたが、農業は機械を買ったり結構お金がかかって儲からないし、後継者も育たない。結局全然ダメになってきているのが現状です。 その中で、六次産業をしている農家の後継者たちに聞き取りをすると、「農業だけだったら継がなかった。六次産業があったから、それなら継ぎたいと思った」と言う方が多いんです。 六次産業をしていると、お客さんとの対話があったり、いろんな繋がりができてくる。儲かる儲からないだけじゃなくて、そういうところに関わりたいと考えている方が多いということなんですね。やっぱり思っていた通り、農業にも「楽しい」という部分が必要なんだなと改めて思います。 農業だけで儲からなければ、足りない部分を六次産業で補充する。それは都会に住んでるサラリーマンの家庭でも、旦那さんのお給料でお金が回らないなら、奥さんがパートに出ることと同じじゃないでしょうか。 また、新規就農(農業をしたことが無い人が農業に就くこと)される方も、多くは有機農業をやりたいと仰います。なぜ有機農業をやりたいかというと、楽しいから。なぜ楽しいかというと、有機農業もまた、単に農業をするだけじゃなく、消費者と直接話せたり、農業以外のいろんな人との繋がりがあるので、ある意味、「価値感のコミュニティ」ができるんです。農業は楽しいんです。そのプラスアルファの楽しさを、もっと声に出していかないと伝わらない。その間に立つのが私の立場だと考えています。 |

| 中村先生の夢は何ですか? |

これから農業をとりまく社会は大きく変動していきますから、海外との接点はどんどん増えてくると思います。日本の農業が生き残るためには、国産の農産物が海外で売れるとか、或いは外国の方が来てくれて食べるとか、とにかく国産に需要があることが重要です。 これから農業をとりまく社会は大きく変動していきますから、海外との接点はどんどん増えてくると思います。日本の農業が生き残るためには、国産の農産物が海外で売れるとか、或いは外国の方が来てくれて食べるとか、とにかく国産に需要があることが重要です。これまで、日本は島国だから国内消費だけでも良い、という考えだったけれど、今後、その障壁が無くなってくるとなると、海外に人にも評価してもらえるような農産物を作らなければいけない。攻めるためには動かざるを得なくなります。 それに農村の過疎問題。いくら良い農産物を作っても、跡継ぎが育っていても、農村自体が無くなってしまったら、農家は生活できなくなります。農村が維持されるためには、農村にお金が落ちないといけない。それには農産物を売ってお金が落ちるだけでなく、もっと人が往来するようなしくみが必要になる。そのためにも、農村の価値をもっと社会に伝えていきたいという想いはあります。やっぱり日本に生まれたからには、日本の土と水で育った野菜やお米を食べたい。私の夢はそこだけです。 |

| ありがとうございました。 |

|

(取材:2015年10月 関西ウーマン編集部) |

■関西ウーマンインタビュー(アカデミック) 記事一覧

-

「愛し愛される活動があるから先生は癒される」伝統ある男子校の興國学園。その3代目校長を務める草島葉子さん

-

「教育は人づくり町づくり。そして私は若作り」41歳で教頭先生になり、現在は大学で教師を育てる善野先生

-

「教師は子どもたちの伴走者」私学カトリックの小学校で長年教師をされ、今年校長に就任された北村さん

-

「心を強くするためには自分自身を大切に思うこと」日本の看護教育に貢献されている江川さん

-

「生活空間を創る側も多様な視点が必要です」生活の中にある課題を研究する「生活科学」の研究者、小伊藤さん

-

「多様化する「家族」に生きる子どもの気持ちに寄り添いたい」子どもの権利を研究する長瀬さん

-

「国産のものを食べたい。私の夢はそこだけ」女性農業者の起業や六次産業を啓蒙する中村さん

-

「有機野菜を買うことで社会が変わる」大学講師をしながらNPOを設立。有機農業の啓蒙活動を続ける中塚さん

-

「研究者で職を得ることは頑張れば報われるとは限らない」流通科学大学で初年次教育を担当される橋本信子先生

-

雇用や労働に関する研究に取組まれている浦坂先生。「計画された偶発性」によってアカデミックの道を歩まれた経緯をお話いただきました。