HOME![]() ■関西・祈りをめぐる物語

■関西・祈りをめぐる物語

![]() [第八回]奈良県桜井市 纒向遺跡 纒向学研究センター所長 寺澤 薫さん

[第八回]奈良県桜井市 纒向遺跡 纒向学研究センター所長 寺澤 薫さん ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西・祈りをめぐる物語

[第八回]奈良県桜井市 纒向遺跡 纒向学研究センター所長 寺澤 薫さん

現代の祈りから、古代の祈りへ──。

3回にわたる“卑弥呼を探す旅”の最後は、奈良県桜井市、三輪山の麓に広がる纒向(まきむく)遺跡を訪れました。

2009年の発掘調査で見つかった大型建物群の年代が卑弥呼の生きていた時代と重なることから、邪馬台国・卑弥呼の所在地として今、最も注目されている遺跡です。

纒向遺跡を『纒向学』として調査研究しているのが桜井市纒向学研究センター。

所長の寺澤さんは、「纒向遺跡の中に日本の古代国家、日本の古い文化がきわめてコンパクトに象徴されています。纒向遺跡は3世紀の倭国でいわゆる国家、王権が誕生した、飛鳥に繋がる日本国家誕生の舞台。この遺跡を解明することによって、日本の国づくりが見えてきます」とおっしゃいます。

弥生時代の他の遺跡とは、あきらかに一線を画する纒向遺跡。

邪馬台国・畿内説をとれば、この国家誕生の地に卑弥呼の王宮があったと考えられます。

纒向遺跡、国家と王権形成の研究では第一人者である寺澤さんに、纒向遺跡について、また女王・卑弥呼の政治や祈りのかたちについてお話を伺いました。

3回にわたる“卑弥呼を探す旅”の最後は、奈良県桜井市、三輪山の麓に広がる纒向(まきむく)遺跡を訪れました。

2009年の発掘調査で見つかった大型建物群の年代が卑弥呼の生きていた時代と重なることから、邪馬台国・卑弥呼の所在地として今、最も注目されている遺跡です。

纒向遺跡を『纒向学』として調査研究しているのが桜井市纒向学研究センター。

所長の寺澤さんは、「纒向遺跡の中に日本の古代国家、日本の古い文化がきわめてコンパクトに象徴されています。纒向遺跡は3世紀の倭国でいわゆる国家、王権が誕生した、飛鳥に繋がる日本国家誕生の舞台。この遺跡を解明することによって、日本の国づくりが見えてきます」とおっしゃいます。

弥生時代の他の遺跡とは、あきらかに一線を画する纒向遺跡。

邪馬台国・畿内説をとれば、この国家誕生の地に卑弥呼の王宮があったと考えられます。

纒向遺跡、国家と王権形成の研究では第一人者である寺澤さんに、纒向遺跡について、また女王・卑弥呼の政治や祈りのかたちについてお話を伺いました。

まずは、纒向遺跡についてご紹介ください。

纒向遺跡は、3世紀の初めに突然建設された政治的な計画都市です。一般的に普通の集落は生活のために人が住み、暮らしが豊かになるにつれ、そこにいろんな物資が集まり、社会・経済的に発展して大規模化していきます。ところが、ここは全然違います。それまでこれといった集落のないところに、突然運河がつくられ始めました。都市を建設するための物資の搬入、人を集めるために最初に交通を整えています。きわめて計画的、人工的につくられた都市なのです。

纒向遺跡のもっとも重要な機能は、やはり王宮でしょう。2009年、3世紀前半としては日本最大級の大型建物群が発見されました。規模はもちろんですが、注目すべきは4棟の建物が中心軸をそろえて並んでいるという点です。一つの軸線上にきれいに建物が乗っている、こうした計画的な建物の配置は弥生時代や古墳時代では見当たりません。

同様の配置をもつ建物を日本の古代で探していくと、現在わかっている限りでは飛鳥浄御原宮*(あすかきよみがはらのみや)です。つまり、飛鳥時代の宮殿に匹敵するほどの建物といえます。飛鳥時代は天皇の宮になりますが、纒向の段階では「天皇」号はまだ成立していませんから、「大王」の宮殿という言いかたをしています。

纒向遺跡の歴史的評価は、研究者によって多少意見が異なります。3世紀前半は卑弥呼の邪馬台国の段階、箸墓古墳*(はしはか)古墳がつくられた3世紀後半がヤマト王権という考えが主流でしょうか。しかし、私はこの考えはとりません。3世紀全般を通して纒向遺跡が政治の中心で、卑弥呼の王権=初期ヤマト王権と考えています。

3世紀の日本で、政治の中心としてこれほど巨大で実態を伴う遺跡はここだけです。卑弥呼は間違いなく3世紀前半を生きた女王ですから、年代的に矛盾はありません。まさに卑弥呼の王宮は纒向遺跡にあったと考えています。その上で、私たちはヤマトに政治の中枢をおいた中央と地方の汎日本的な政治体制をヤマト王権と呼んできたわけですから、これは同じものということになります。

*7世紀後半の天皇である天武天皇と持統天皇の2代が営んだ宮

*纒向遺跡の南端に位置する最古の巨大前方後円墳で、卑弥呼の墓という説がある

纒向遺跡のもっとも重要な機能は、やはり王宮でしょう。2009年、3世紀前半としては日本最大級の大型建物群が発見されました。規模はもちろんですが、注目すべきは4棟の建物が中心軸をそろえて並んでいるという点です。一つの軸線上にきれいに建物が乗っている、こうした計画的な建物の配置は弥生時代や古墳時代では見当たりません。

同様の配置をもつ建物を日本の古代で探していくと、現在わかっている限りでは飛鳥浄御原宮*(あすかきよみがはらのみや)です。つまり、飛鳥時代の宮殿に匹敵するほどの建物といえます。飛鳥時代は天皇の宮になりますが、纒向の段階では「天皇」号はまだ成立していませんから、「大王」の宮殿という言いかたをしています。

纒向遺跡の歴史的評価は、研究者によって多少意見が異なります。3世紀前半は卑弥呼の邪馬台国の段階、箸墓古墳*(はしはか)古墳がつくられた3世紀後半がヤマト王権という考えが主流でしょうか。しかし、私はこの考えはとりません。3世紀全般を通して纒向遺跡が政治の中心で、卑弥呼の王権=初期ヤマト王権と考えています。

3世紀の日本で、政治の中心としてこれほど巨大で実態を伴う遺跡はここだけです。卑弥呼は間違いなく3世紀前半を生きた女王ですから、年代的に矛盾はありません。まさに卑弥呼の王宮は纒向遺跡にあったと考えています。その上で、私たちはヤマトに政治の中枢をおいた中央と地方の汎日本的な政治体制をヤマト王権と呼んできたわけですから、これは同じものということになります。

*7世紀後半の天皇である天武天皇と持統天皇の2代が営んだ宮

*纒向遺跡の南端に位置する最古の巨大前方後円墳で、卑弥呼の墓という説がある

卑弥呼は共立された女王ですが、纒向遺跡は誰がつくったのか、

なぜ奈良盆地という場所が選ばれたのか、成立過程が気になります。

なぜ奈良盆地という場所が選ばれたのか、成立過程が気になります。

これも研究者によって意見が分かれるところです。ヤマト内部で唐古・鍵遺跡の人たちが移ってきたという考え、もっと広い範囲の人たちが集まってきたという考えがあります。少数意見かもしれませんが、私は卑弥呼の政権は近畿がイニシアティブをとったのではなく、北部九州や吉備を中心とする瀬戸内海沿岸、出雲(山陰地方)の勢力が中心になって、ここに政治的拠点をつくったと考えています。

纒向遺跡の一番の特徴は、前方後円墳がここで誕生したことです。卑弥呼の政権は、政治と宗教が一体になって広がっていきます。政治的にも祭祀(さいし)の上でもシンボルになったのが前方後円墳です。前方後円墳を広めることによって、地方がその祭祀を受け入れ、中央と地方の政治的関係が結ばれていきます。ですから、前方後円墳の要素を分解してその一つひとつの前段階がどの地域にあったのか、そのルーツを探していくと纒向遺跡をつくって王権を支えていた勢力がわかります。

まず、前方後円墳の副葬品をみると、北部九州の要素がみられます。また、吉備の王墓に立てられた特殊器台などから、古墳で行われた儀式に吉備の要素が大きく取り入れられていることがわかります。前方後円墳という形自体、吉備の楯築(たてつき)墳丘墓がルーツだと思っています。もちろん近畿の要素も入っていますが、前方後円墳のルーツは北部九州と吉備周辺、少し遅れて出雲の要素が強くみられるのです。つまり、その地域の勢力が王権の中心にいたと考えることができます。

では、なぜこの場所が卑弥呼の政権、倭国の新王都として選ばれたのか。これは地理的な要素が大きく関係しています。2世紀の段階では倭国は北部九州(伊都国:いとこく)が中心になっていましたが、2世紀の終わりに倭国が乱れて卑弥呼が共立され、新しい倭国に生まれ変わります。新しい倭国の体制を広げるには、東日本への勢力拡大が非常に重要な課題でした。

奈良盆地の東南部というのは、交通の要になる場所です。西へは大和川から難波津、瀬戸内海につながりますし、東は伊勢から海路で東海、関東へ入れます。今の京都に向かえば、山陰や北陸へ抜けることもできます。いわゆる西と東の結節点になるのが、この場所なのです。

纒向遺跡の一番の特徴は、前方後円墳がここで誕生したことです。卑弥呼の政権は、政治と宗教が一体になって広がっていきます。政治的にも祭祀(さいし)の上でもシンボルになったのが前方後円墳です。前方後円墳を広めることによって、地方がその祭祀を受け入れ、中央と地方の政治的関係が結ばれていきます。ですから、前方後円墳の要素を分解してその一つひとつの前段階がどの地域にあったのか、そのルーツを探していくと纒向遺跡をつくって王権を支えていた勢力がわかります。

まず、前方後円墳の副葬品をみると、北部九州の要素がみられます。また、吉備の王墓に立てられた特殊器台などから、古墳で行われた儀式に吉備の要素が大きく取り入れられていることがわかります。前方後円墳という形自体、吉備の楯築(たてつき)墳丘墓がルーツだと思っています。もちろん近畿の要素も入っていますが、前方後円墳のルーツは北部九州と吉備周辺、少し遅れて出雲の要素が強くみられるのです。つまり、その地域の勢力が王権の中心にいたと考えることができます。

では、なぜこの場所が卑弥呼の政権、倭国の新王都として選ばれたのか。これは地理的な要素が大きく関係しています。2世紀の段階では倭国は北部九州(伊都国:いとこく)が中心になっていましたが、2世紀の終わりに倭国が乱れて卑弥呼が共立され、新しい倭国に生まれ変わります。新しい倭国の体制を広げるには、東日本への勢力拡大が非常に重要な課題でした。

奈良盆地の東南部というのは、交通の要になる場所です。西へは大和川から難波津、瀬戸内海につながりますし、東は伊勢から海路で東海、関東へ入れます。今の京都に向かえば、山陰や北陸へ抜けることもできます。いわゆる西と東の結節点になるのが、この場所なのです。

(写真提供:桜井市教育委員会 箸墓古墳)

西と東、ネットワークの中心ということですね。

纒向遺跡では、他の地域から運ばれた土器(搬入土器)も多いそうですが。

纒向遺跡では、他の地域から運ばれた土器(搬入土器)も多いそうですが。

纒向遺跡は倭国の政治の中心ですから当然、物流センター(市場)としても機能していました。搬入土器は全体の15%前後を占め、九州から関東に至るまで広範囲な地域の土器が出土しています。量的には吉備、讃岐、播磨などの瀬戸内海沿岸、山陰、越(北陸)、伊勢湾沿岸、畿内の他地域の土器が多くみられます。

ただ、運んできた土器だけでなく、ある段階から纒向周辺の土を使って各地域の土器が作られているのです。つまり、各地からやって来た人たちが、何世代にもわたって纒向遺跡に住んでいたことがわかります。しかも各地の支配者層が行う祭祀の土器なども作られていますから、かなり上層部の人たちが集まっているということでしょう。

これは推測ですが、王宮を中心にここは吉備エリア、ここは出雲エリアと、居住区が分かれていたのではないかと思っています。たとえば江戸時代なら、江戸城の周りにたくさんの大名屋敷がありましたよね。現代であれば、霞ヶ関官庁街の各都道府県事務所といったところでしょうか。

ここに住んでいた人たちは政治を担う人間です。遺跡の調査はまだ全体の3%弱ですから、どの地域のどういった層の人が住んでいたのか、これは今後のテーマの一つです。王が来ていたのか、王族が来ていたのか、それとも参勤交代のように行き来していたのかはわかりませんが、かなり高い階層の人たちがここで王権を支えていたと考えています。

ただ、運んできた土器だけでなく、ある段階から纒向周辺の土を使って各地域の土器が作られているのです。つまり、各地からやって来た人たちが、何世代にもわたって纒向遺跡に住んでいたことがわかります。しかも各地の支配者層が行う祭祀の土器なども作られていますから、かなり上層部の人たちが集まっているということでしょう。

これは推測ですが、王宮を中心にここは吉備エリア、ここは出雲エリアと、居住区が分かれていたのではないかと思っています。たとえば江戸時代なら、江戸城の周りにたくさんの大名屋敷がありましたよね。現代であれば、霞ヶ関官庁街の各都道府県事務所といったところでしょうか。

ここに住んでいた人たちは政治を担う人間です。遺跡の調査はまだ全体の3%弱ですから、どの地域のどういった層の人が住んでいたのか、これは今後のテーマの一つです。王が来ていたのか、王族が来ていたのか、それとも参勤交代のように行き来していたのかはわかりませんが、かなり高い階層の人たちがここで王権を支えていたと考えています。

(写真提供:桜井市教育委員会 纒向遺跡から出土した搬入土器)

政治とは別に、纒向遺跡ではどのような祭祀が行われていたのでしょうか。

一般に王の祭祀は井戸から汲み上げた聖水を用いた儀式、いわゆる水の祭りによって水と農業を支配する儀式が重要だといわれてきました。纒向遺跡では確かに大きな井戸から祭祀に使われた焼けた木や農具などがたくさん出土しています。しかし、私は水だけでなく火も使っていることが重要だと考えています。“火と水の祭り”なのです。王が水や農業を支配するというだけではなく“火と水”、つまり“陰と陽”を合体させる儀式が重要だったのではないでしょうか。

根源にあるのは縄文以来、人間が持っている陰と陽の概念です。昼と夜、天と地、男と女、まるとしかく。まさに、前方後円墳の形は円形と矩形(くけい:長方形)の組み合わせです。「陰陽合して、万物これに生ず」という陰陽思想です。

農耕にしても共同体や国家の維持にしても、陰と陽がうまく合わなければ、世の中はたちゆきません。縄文~弥生と日本人が伝統的に受け継いできた祈りのかたちが、“火と水の祭り”として一本化し整備されて、王権儀式になったのではないかと考えています。

また、カタカナの「カミ」が漢字の「神」に変わるのが纒向の時期からです。カタカナの「カミ」は、すべてのものに「カミ」が宿るという考えで、弥生人にとっては穀霊と祖霊という二つのカミ概念が極めて重要でした。この纒向遺跡の段階で、穀霊と祖霊が一体化して首長霊が生まれます。前方後円墳もこの遺跡で誕生しますが、前方後円墳はもともと首長霊を受け継ぐ重要な儀式をする場所なのです。

首長霊というのは人間の姿をしていますから、ここでカミが人格化するのですね。ある特定の人物が神になる、具体的に言うと大王です。纒向遺跡では、日本最古といわれる木製の人の仮面が出土しています。弥生時代の祭祀ではシャーマンは鳥の姿をしていましたが、鳥の仮面が人の仮面に変わるのがこの遺跡からです。

根源にあるのは縄文以来、人間が持っている陰と陽の概念です。昼と夜、天と地、男と女、まるとしかく。まさに、前方後円墳の形は円形と矩形(くけい:長方形)の組み合わせです。「陰陽合して、万物これに生ず」という陰陽思想です。

農耕にしても共同体や国家の維持にしても、陰と陽がうまく合わなければ、世の中はたちゆきません。縄文~弥生と日本人が伝統的に受け継いできた祈りのかたちが、“火と水の祭り”として一本化し整備されて、王権儀式になったのではないかと考えています。

また、カタカナの「カミ」が漢字の「神」に変わるのが纒向の時期からです。カタカナの「カミ」は、すべてのものに「カミ」が宿るという考えで、弥生人にとっては穀霊と祖霊という二つのカミ概念が極めて重要でした。この纒向遺跡の段階で、穀霊と祖霊が一体化して首長霊が生まれます。前方後円墳もこの遺跡で誕生しますが、前方後円墳はもともと首長霊を受け継ぐ重要な儀式をする場所なのです。

首長霊というのは人間の姿をしていますから、ここでカミが人格化するのですね。ある特定の人物が神になる、具体的に言うと大王です。纒向遺跡では、日本最古といわれる木製の人の仮面が出土しています。弥生時代の祭祀ではシャーマンは鳥の姿をしていましたが、鳥の仮面が人の仮面に変わるのがこの遺跡からです。

(桜井市立埋蔵文化財センター展示 木製仮面)

弥生時代の祭祀が進化して、纒向遺跡で王権儀式へと変化したということですね。

最後に、寺澤所長の考える女王としての卑弥呼像についてお聞かせください。

最後に、寺澤所長の考える女王としての卑弥呼像についてお聞かせください。

卑弥呼は外交能力にすぐれ、かなりの判断能力をもった女性だったと考えています。一般に卑弥呼は祭祀だけに専念して、男弟(だんてい)が政治を担っていたというイメージがありますが、私は決してそうではないと思っています。王権を支えていた首長層や側近の意見はあったとしても、倭国の女王ですから最終的には卑弥呼の言葉がすべてです。卑弥呼の権力がどの程度のものかわかりませんが、男弟がそれを無視して何かをできるとは思いません。

ですから、決して神に祈るだけの女性ではなかったはずです。

神がかり、霊能力といった宗教能力はプラスアルファのもので、非常に政治的判断力にたけた女性だったのではないでしょうか。また、卑弥呼の鬼道も、いわゆる道教ではないと思っています。中国の神仙思想を取り入れながらも、弥生時代のさまざまな祈りの要素をすくいあげた、きわめて日本的な独自性の強い祭祀だったと考えています。ですから、中国大陸の人の目からは「鬼道」と映ったのでしょう。

卑弥呼はどこからやって来たのか?

もともとヤマトにいた、吉備から来た、伊都国から来たなど、いろいろな説がありますが、これはまったくわかりません。あくまで私の想像ですが、可能性として大陸から来た、あるいは大陸と深い関係のあった女性という選択肢があってもいいと思っています。

3世紀の中国は、三国が対立している困難な時期です。卑弥呼は情況をみてまずは公孫氏勢力と、その滅亡後は魏、というように外交をうまく進めています。もちろん側近がしっかりしていたというのはあると思いますが、それを指示し的確に判断しているのは卑弥呼だったと思います。卑弥呼がもともと大陸とのつながりがあった人物と考えれば、外交がスムーズに運んでいたことも納得がいきます。

ですから、決して神に祈るだけの女性ではなかったはずです。

神がかり、霊能力といった宗教能力はプラスアルファのもので、非常に政治的判断力にたけた女性だったのではないでしょうか。また、卑弥呼の鬼道も、いわゆる道教ではないと思っています。中国の神仙思想を取り入れながらも、弥生時代のさまざまな祈りの要素をすくいあげた、きわめて日本的な独自性の強い祭祀だったと考えています。ですから、中国大陸の人の目からは「鬼道」と映ったのでしょう。

卑弥呼はどこからやって来たのか?

もともとヤマトにいた、吉備から来た、伊都国から来たなど、いろいろな説がありますが、これはまったくわかりません。あくまで私の想像ですが、可能性として大陸から来た、あるいは大陸と深い関係のあった女性という選択肢があってもいいと思っています。

3世紀の中国は、三国が対立している困難な時期です。卑弥呼は情況をみてまずは公孫氏勢力と、その滅亡後は魏、というように外交をうまく進めています。もちろん側近がしっかりしていたというのはあると思いますが、それを指示し的確に判断しているのは卑弥呼だったと思います。卑弥呼がもともと大陸とのつながりがあった人物と考えれば、外交がスムーズに運んでいたことも納得がいきます。

学術的な深い考察と大胆な推論で展開された卑弥呼の王権論。

卑弥呼の政治、祭祀のかたち、出自まで、倭国女王としての卑弥呼を壮大なスケールで語っていただきました。

一般に、“邪馬台国の女王・卑弥呼”と言われていますが、寺澤さんはここに大きな誤解があると言います。

「『魏志倭人伝』の中でも、卑弥呼が邪馬台国の女王とはどこにも書かれていません。あくまでも倭国の女王と書かれています。纒向遺跡は倭国の大王都ですから、邪馬台国(ヤマト国)という国の中に置かれたと考えるのが筋の通った考えかたです。私は、邪馬台国の都は纒向遺跡が出現する前にヤマト地域の中心として栄えていた唐古・鍵遺跡がふさわしいと思っています。邪馬台国のエリアに倭国の王都がつくられ、そこに卑弥呼がいたということです」

「講演会などで説明しても、皆さんなかなか理解しにくいようですが・・・・・・」と言いながら、東京にたとえて説明していただきました。「東京は日本の政治の中心ですが、東京都という一つの行政区画の中に東京都知事と日本国首相がいるでしょう。それと同じです。国会議事堂や首相官邸のある霞ヶ関が纒向遺跡だとすれば、新宿にある東京都庁が唐古・鍵遺跡という関係です」

この言葉をお聞きして「弥生時代の首都は唐古・鍵遺跡だったんです」という、前回の唐古・鍵遺跡の取材を思い出しました。パズルのピースが一つひとつはまっていくように、唐古・鍵遺跡と纒向遺跡、邪馬台国の関係がきれいに整理され、あらためて考古学の奥深さとロマンを感じた今回の取材でした。日々、発掘調査が続いている纒向遺跡、今後の動向も目が離せません。

(取材:2017年2月)

卑弥呼の政治、祭祀のかたち、出自まで、倭国女王としての卑弥呼を壮大なスケールで語っていただきました。

一般に、“邪馬台国の女王・卑弥呼”と言われていますが、寺澤さんはここに大きな誤解があると言います。

「『魏志倭人伝』の中でも、卑弥呼が邪馬台国の女王とはどこにも書かれていません。あくまでも倭国の女王と書かれています。纒向遺跡は倭国の大王都ですから、邪馬台国(ヤマト国)という国の中に置かれたと考えるのが筋の通った考えかたです。私は、邪馬台国の都は纒向遺跡が出現する前にヤマト地域の中心として栄えていた唐古・鍵遺跡がふさわしいと思っています。邪馬台国のエリアに倭国の王都がつくられ、そこに卑弥呼がいたということです」

「講演会などで説明しても、皆さんなかなか理解しにくいようですが・・・・・・」と言いながら、東京にたとえて説明していただきました。「東京は日本の政治の中心ですが、東京都という一つの行政区画の中に東京都知事と日本国首相がいるでしょう。それと同じです。国会議事堂や首相官邸のある霞ヶ関が纒向遺跡だとすれば、新宿にある東京都庁が唐古・鍵遺跡という関係です」

この言葉をお聞きして「弥生時代の首都は唐古・鍵遺跡だったんです」という、前回の唐古・鍵遺跡の取材を思い出しました。パズルのピースが一つひとつはまっていくように、唐古・鍵遺跡と纒向遺跡、邪馬台国の関係がきれいに整理され、あらためて考古学の奥深さとロマンを感じた今回の取材でした。日々、発掘調査が続いている纒向遺跡、今後の動向も目が離せません。

(取材:2017年2月)

寺澤 薫さん

桜井市纒向学研究センター所長

1950年東京都生まれ。同志社大学文学部文化学科卒業。奈良県教育委員会文化財保存課、奈良県立橿原考古学研究所調査研究部長などを経て現職。同志社大学大学院文学研究科、奈良大学文学部文化財学科非常勤講師。主な研究テーマは弥生時代史、国家と王権形成史、都市形成史、東アジア比較農業文化史など。主な著書に『王権誕生』(講談社)、『青銅器のマツリと政治社会』『王権と都市の形成史論』『弥生時代の年代と交流』(吉川弘文館)などがある。

桜井市纒向学研究センター

纒向遺跡の調査研究および保存活用に向けた取り組みを総合的に行うとともに、この国の成り立ちや文化の原像を解明するための学問である『纒向学』の研究発信拠点として、2012年4月に設立された。公式サイトでは纒向遺跡に関する詳細、最新の発掘調査情報などが紹介されている。

HP:http://www.makimukugaku.jp

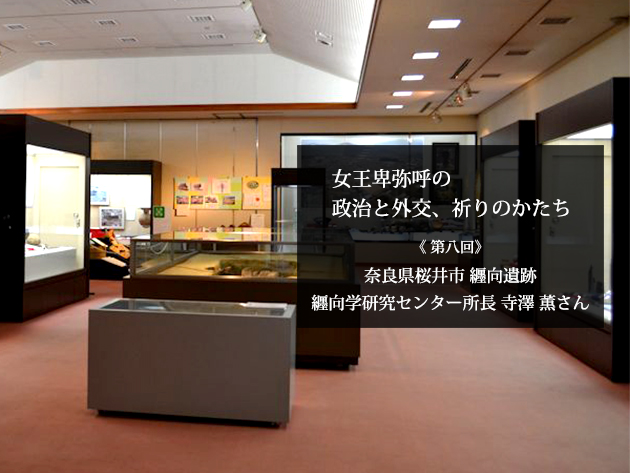

桜井市立埋蔵文化財センター

桜井市内から出土した土器や石器をはじめ、遺跡の出土品全般が旧石器時代から飛鳥・奈良時代まで時代ごとに見学できる。その他、常設展のエリアでは纒向遺跡コーナーや三輪山祭祀コーナー、埴輪コーナーもあり、特に纒向遺跡コーナーでは、各地域から纒向に運ばれてきた土器や大型建物群の復元模型などが展示されている。

〒633-0074 奈良県桜井市芝58番地の2

HP:http://www.sakurai-maibun.nara.jp

JR桜井線・三輪駅より徒歩10分

西名阪自動車道「天理インター」から約25分、駐車場(無料)あり

【開館時間】午前9時~午後4時30分(入館は午後4時まで)

【入館料】大人200円、小人100円

【休館日】毎週月・火曜日(祝日の場合開館)

祝日の翌日(祝日の翌日が火曜日の場合は水曜日) 年末年始

※写真および画は桜井市教育委員会のご協力により掲載させていただいています。

無断転用を禁じます

桜井市纒向学研究センター所長

1950年東京都生まれ。同志社大学文学部文化学科卒業。奈良県教育委員会文化財保存課、奈良県立橿原考古学研究所調査研究部長などを経て現職。同志社大学大学院文学研究科、奈良大学文学部文化財学科非常勤講師。主な研究テーマは弥生時代史、国家と王権形成史、都市形成史、東アジア比較農業文化史など。主な著書に『王権誕生』(講談社)、『青銅器のマツリと政治社会』『王権と都市の形成史論』『弥生時代の年代と交流』(吉川弘文館)などがある。

桜井市纒向学研究センター

纒向遺跡の調査研究および保存活用に向けた取り組みを総合的に行うとともに、この国の成り立ちや文化の原像を解明するための学問である『纒向学』の研究発信拠点として、2012年4月に設立された。公式サイトでは纒向遺跡に関する詳細、最新の発掘調査情報などが紹介されている。

HP:http://www.makimukugaku.jp

桜井市立埋蔵文化財センター

桜井市内から出土した土器や石器をはじめ、遺跡の出土品全般が旧石器時代から飛鳥・奈良時代まで時代ごとに見学できる。その他、常設展のエリアでは纒向遺跡コーナーや三輪山祭祀コーナー、埴輪コーナーもあり、特に纒向遺跡コーナーでは、各地域から纒向に運ばれてきた土器や大型建物群の復元模型などが展示されている。

〒633-0074 奈良県桜井市芝58番地の2

HP:http://www.sakurai-maibun.nara.jp

JR桜井線・三輪駅より徒歩10分

西名阪自動車道「天理インター」から約25分、駐車場(無料)あり

【開館時間】午前9時~午後4時30分(入館は午後4時まで)

【入館料】大人200円、小人100円

【休館日】毎週月・火曜日(祝日の場合開館)

祝日の翌日(祝日の翌日が火曜日の場合は水曜日) 年末年始

※写真および画は桜井市教育委員会のご協力により掲載させていただいています。

無断転用を禁じます

中島 未月

五行歌人/詩人

五行歌人/詩人

心をテーマにした詩やエッセイ、メッセージブックなどを執筆。 著書は『心が晴れる はれ、ことば』(ゴマブックス)、『だいじょうぶ。の本』『だから優しく、と空が言う』『笑顔のおくりもの』(以上、PHP研究所)など多数。現在、「古代」「祈り」をテーマに、新たなフィールドの物語執筆に向けて準備中。

公式HP:http://nakajimamizuki.com/

『あなたに、会えてよかった』

文・中島未月/写真・HABU/PHPエディターズ・グループ

美しく生きよう。 優しい時間を生きよう。 つながっている、この空の下で。 人生の中で出会った、大切な人に贈りたい写真詩集。 Amazonでのご購入はこちらから

■関西・祈りをめぐる物語 記事一覧

-

「人の思いが遺伝子の働きを変える」遺伝子工学の世界的権威、筑波大学名誉教授の村上和雄先生に、「祈り」についてお話を伺いました。

-

「生きることは舞うこと。舞うことは祈ること」というハワイ在住の舞踊家、那須シズノさん。独自メソッド「祈りの舞」に込めた人生の物語

-

3回にわたる“卑弥呼を探す旅”の最後は、奈良県桜井市、三輪山の麓に広がる纒向遺跡を訪れました。

-

女王になる前の卑弥呼はどこにいたか。若き日の卑弥呼の居場所を探して「唐古・鍵考古学ミュージアム」を訪ねました。

-

今回から始まる、邪馬台国・卑弥呼を探す旅。スタートは「卑弥呼に会える博物館」として古代史ファンに人気の大阪府立弥生文化博物館。

-

『アマテラス』や『ガラスの仮面』で著名な漫画家の美内すずえさんに、壮大な「祈りの物語」をお聞かせいただきました。

-

枚岡神社で行われている「巫女体験研修」。日本人の美しい所作、凛とした姿勢に、心はどうあるべきか。宮司の中東さんに伺いました。

-

40歳を過ぎてから神職の資格を取られた東川優子さん。神社の修復・再生からカフェをオープンするまでの道のりをお伺いしました。

-

朝拝の魅力について、また古代から伝承されてきた「祈り」について、石上神宮・禰宜の森好央さんにお話を伺いました。

-

神話には、古代の人々が大切にしてきた、民族の素朴な心や知恵が込められています