HOME![]() ■関西・祈りをめぐる物語

■関西・祈りをめぐる物語

![]() [第二回]奈良県天理市・石上神宮 禰宜 森 好央さん

[第二回]奈良県天理市・石上神宮 禰宜 森 好央さん ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西・祈りをめぐる物語

[第二回]奈良県天理市・石上神宮 禰宜 森 好央さん

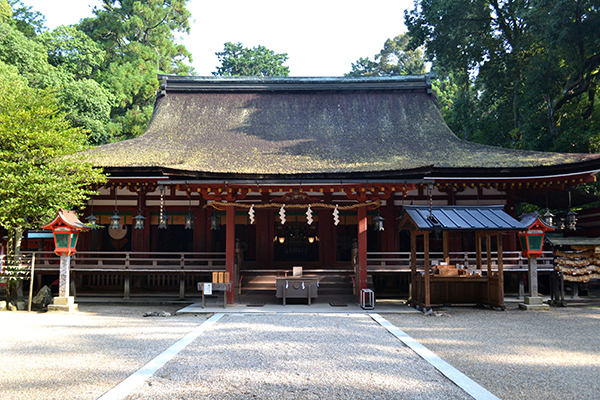

奈良県天理市、布留(ふる)山の麓に位置する石上神宮(いそのかみじんぐう)。

『日本書紀』に記されている「神宮」は伊勢神宮と石上神宮だけという、日本最古の神社のひとつです。

軍事豪族・物部氏の氏神が祀られ、かつては大和朝廷の武器庫も兼ねていたことから、強い御神気のみなぎる厳粛な神社という印象がありますが、私にとっての石上神宮はすこし違います。朝拝(ちょうはい)に何度か足を運んでいるからでしょうか。「どうぞ」と静謐な空間に招き入れていただくような、粛々とした中にも、おおらかな親しみやすさを感じる、心落ち着く場所です。

ひんやりとした朝の空気。透明感に満ちた光と風。境内を自由に歩き回る鶏たちの、朝を告げる鳴き声・・・・・・。深い森に抱かれた神宮の朝は、神々しくも心洗われる、静かな時間が流れています。

季節によって、また自分自身の心の状態によって、感じるもの、受け取るものはさまざまですが、訪れるたび、違った朝に出会えるのも魅力のひとつです。

凛として心が整う、あの心地よさはいったいどこからくるのでしょうか。

朝拝の魅力について、また古代から伝承されてきた「祈り」について、石上神宮・禰宜の森 好央さんにお話を伺いました。

『日本書紀』に記されている「神宮」は伊勢神宮と石上神宮だけという、日本最古の神社のひとつです。

軍事豪族・物部氏の氏神が祀られ、かつては大和朝廷の武器庫も兼ねていたことから、強い御神気のみなぎる厳粛な神社という印象がありますが、私にとっての石上神宮はすこし違います。朝拝(ちょうはい)に何度か足を運んでいるからでしょうか。「どうぞ」と静謐な空間に招き入れていただくような、粛々とした中にも、おおらかな親しみやすさを感じる、心落ち着く場所です。

ひんやりとした朝の空気。透明感に満ちた光と風。境内を自由に歩き回る鶏たちの、朝を告げる鳴き声・・・・・・。深い森に抱かれた神宮の朝は、神々しくも心洗われる、静かな時間が流れています。

季節によって、また自分自身の心の状態によって、感じるもの、受け取るものはさまざまですが、訪れるたび、違った朝に出会えるのも魅力のひとつです。

凛として心が整う、あの心地よさはいったいどこからくるのでしょうか。

朝拝の魅力について、また古代から伝承されてきた「祈り」について、石上神宮・禰宜の森 好央さんにお話を伺いました。

朝の境内は、清々しい空気に満ちています。

一般参加できる朝拝(ちょうはい)について、お聞かせください。

一般参加できる朝拝(ちょうはい)について、お聞かせください。

朝拝は、毎朝行われる朝のお参りです。

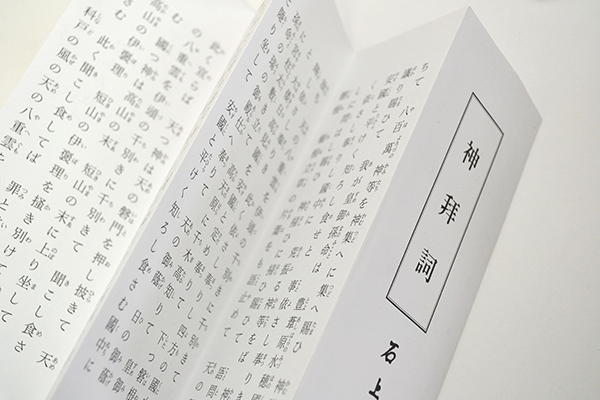

午前8時半、朝拝の開始を知らせる太鼓を合図に、拝殿に上がっていただきます。まずお祓を受けていただき、その後、神拝詞(しんぱいし*)に従って、大祓詞(おおはらえのことば)、十種祓詞(とくさのはらえのことば)、ひふみ祓詞(ひふみのはらえことば)、神拝詞(しんぱいのことば)、たたえごとを全員で奏上します。その後、1日2首ずつ、明治天皇御製(明治天皇が作られた和歌)を奏唱し、最後は心静かに二拝二拍手一拝の作法にて拝礼します。この間、約20分程度です。

神拝詞を見ながら、神職に合わせて奏上していただきますので、初めての方でも難しくないと思います。特に予約もいりませんし、時間に来ていただければどなたでも参加できます。ほぼ毎日来られる地元の方、朝拝を目指して遠方から来られる方も大勢いらっしゃいます。

*神拝詞(初穂料300円)は、拝殿前の授与所にてお受けいただけます。

午前8時半、朝拝の開始を知らせる太鼓を合図に、拝殿に上がっていただきます。まずお祓を受けていただき、その後、神拝詞(しんぱいし*)に従って、大祓詞(おおはらえのことば)、十種祓詞(とくさのはらえのことば)、ひふみ祓詞(ひふみのはらえことば)、神拝詞(しんぱいのことば)、たたえごとを全員で奏上します。その後、1日2首ずつ、明治天皇御製(明治天皇が作られた和歌)を奏唱し、最後は心静かに二拝二拍手一拝の作法にて拝礼します。この間、約20分程度です。

神拝詞を見ながら、神職に合わせて奏上していただきますので、初めての方でも難しくないと思います。特に予約もいりませんし、時間に来ていただければどなたでも参加できます。ほぼ毎日来られる地元の方、朝拝を目指して遠方から来られる方も大勢いらっしゃいます。

*神拝詞(初穂料300円)は、拝殿前の授与所にてお受けいただけます。

多くの方が何度も足を運ばれる朝拝、ひとことでは表現できない魅力がありますが。

石上神宮の拝殿は、鳥居から見て東の方向にあります。ですから、拝殿に向かって参道を歩くと、ちょうど朝日を浴びながら進むようになります。今朝のように昨日の雨が残っていると、光の筋が見えてなんとも厳かな感じがします。境内は森厳な中に樹木が生い茂っていて、朝の空気は澄んでいます。この雰囲気は独特のものがあります。

また、国宝の拝殿に上がって朝拝ができることはめったにありません。日常とは違う非日常に身を置くことで皆さん、厳粛さ、清々しさを感じられるのではないでしょうか。

朝拝を終えて帰られるとき、「清々しく、気持ちがよかった」「感動しました」「また、来たいです」などとお声をいただきます。この清々しいという感動は大事で、元気になる感動と同じなのですね。心を清めるだけでなく、元気をいただいてリフレッシュできる。朝拝には、そういった魅力もあるかと思います。

また、国宝の拝殿に上がって朝拝ができることはめったにありません。日常とは違う非日常に身を置くことで皆さん、厳粛さ、清々しさを感じられるのではないでしょうか。

朝拝を終えて帰られるとき、「清々しく、気持ちがよかった」「感動しました」「また、来たいです」などとお声をいただきます。この清々しいという感動は大事で、元気になる感動と同じなのですね。心を清めるだけでなく、元気をいただいてリフレッシュできる。朝拝には、そういった魅力もあるかと思います。

朝拝で奏上する祝詞(のりと)とは、どのようなものでしょうか。

また、唱えるときの心構えをお教えください。

また、唱えるときの心構えをお教えください。

祝詞にはさまざまな種類がありますが、朝拝で奏上するのはすべて祓詞(はらえことば)です。 これは、自分の罪穢れ(つみけがれ)を祓い清めて、無の状態に戻すお祓いの言葉です。

古代の日本人は、罪穢れが溜まると、命を宿す心身が消耗して死んでしまうと考えていました。 穢れとは、他人から受けた嫌なこと、自分のついた嘘や後悔の残る行いなど、人からもらうもの、自分の中で起きるもの、両方を含みます。現代の言葉でいえばストレスみたいなものですね。これは生きる力を弱めてしまいますから、穢れを流してゼロにする、もとの活力ある姿に戻るために、お祓いを大事にしてきました。

たとえば大祓詞は奈良時代以前から唱えられ、現代まで続いています。

言葉の中に神秘の力が宿っている、まさに祝詞そのものが言霊といえます。心を無にする、心を清めるための祝詞です。唱えるときは、特に言葉の意味など考えず、ただ専念して無我の境地になることが大切です。

古代の日本人は、罪穢れが溜まると、命を宿す心身が消耗して死んでしまうと考えていました。 穢れとは、他人から受けた嫌なこと、自分のついた嘘や後悔の残る行いなど、人からもらうもの、自分の中で起きるもの、両方を含みます。現代の言葉でいえばストレスみたいなものですね。これは生きる力を弱めてしまいますから、穢れを流してゼロにする、もとの活力ある姿に戻るために、お祓いを大事にしてきました。

たとえば大祓詞は奈良時代以前から唱えられ、現代まで続いています。

言葉の中に神秘の力が宿っている、まさに祝詞そのものが言霊といえます。心を無にする、心を清めるための祝詞です。唱えるときは、特に言葉の意味など考えず、ただ専念して無我の境地になることが大切です。

私たちが日常で唱えやすい、おすすめの祝詞などはありますか。

神拝詞の中でいえば、祓詞やひふみ祓詞でしょうか。ひふみ祓詞は、いろは47文字、ひとつの重ねもなく構成されたお祓いの言霊です。非常に短いので、すぐに覚えられます。

この布留の言と十種神宝を用いて、神武天皇と皇后の長寿を祈ったことが、物部氏由来の石上の鎮魂法(たまふり)、宮中における鎮魂祭の起源と伝えられています。

*十種神宝(とくさのかんだから):物部氏の祖神・饒速日命(にぎはやひのみこと)が地上に降りられるとき、天上の神さまから授けられた十種類の神宝。亡くなられた人をも甦らす霊力を秘めている。

ひふみよいむなや こともちろらね しきるゆゐつわぬ そをたはくめか うおゑにさりへて のますあせえほれけ

また、石上神宮に伝承されてきた十種祓詞の一節、布留の言(ふるのこと)も、十種神宝(とくさのかんだから*)の力で元気がいただける、霊力の強い言葉です。

ひと ふた み よ いつ む なな や ここの たり、ふるべ ゆらゆらと ふるべ

『先代旧事本紀』(せんだいくじほんぎ)によると、こう唱えながら十種の神宝をゆっくりと振り動かしなさい、そうすれば死んだ人さえ生き返ると書かれています。普通、死んだ人が生き返るなんて言いません。しかし、そう書かれていて、現代まで伝承されてきた。亡くなられた人をも甦らすほどの霊力を発揮する言霊といえます。この布留の言と十種神宝を用いて、神武天皇と皇后の長寿を祈ったことが、物部氏由来の石上の鎮魂法(たまふり)、宮中における鎮魂祭の起源と伝えられています。

*十種神宝(とくさのかんだから):物部氏の祖神・饒速日命(にぎはやひのみこと)が地上に降りられるとき、天上の神さまから授けられた十種類の神宝。亡くなられた人をも甦らす霊力を秘めている。

布留の言は短いフレーズですが、どこか特別な響きがありますね。

「ふるべ ゆらゆらと ふるべ」音のゆらぎというか、波動のようなものを感じます。

「ふるべ ゆらゆらと ふるべ」音のゆらぎというか、波動のようなものを感じます。

この「ふる」は、「振る」なのです。

石上神宮の鎮魂は、魂をしずめるのではなく、魂を揺り動かし十種神宝の力をいただいて、より元気な活力ある心身になっていただく、というものです。

「振る」を広辞苑で調べると、最初の項に「物をゆり動かして活力を呼び起こす呪術的行為」と書かれています。日本語の「振る」という言葉には、本来そういう意味があるのです。

これは今も、皆さん普通にされていますよ。テレビのリモコンや腕時計が動かなくなったら、「あれ、おかしいな」と振りませんか? 気を失いかけている人がいれば、「しっかりしろ」と肩を揺すりますね。振ることで活力を与えるという古代からの呪術的な行為は、誰に教わったわけでもなく、私たち日本人のDNAに組み込まれています。

古代の人々は言葉には魂、霊力が宿ると考え、言葉をとても大事にしていました。現代の私たちも、言葉の力をもっと認識すべきだと思います。「強く願えば実現する」と同じように、言葉にしたことは現実になります。人の悪口を言えば、自分もどこかで悪口を言われている。よい言葉を使えば、相手も自分もよい気持ちになる。自分の発した言葉は、最後、自分のところに戻ってきます。

石上神宮の鎮魂は、魂をしずめるのではなく、魂を揺り動かし十種神宝の力をいただいて、より元気な活力ある心身になっていただく、というものです。

「振る」を広辞苑で調べると、最初の項に「物をゆり動かして活力を呼び起こす呪術的行為」と書かれています。日本語の「振る」という言葉には、本来そういう意味があるのです。

これは今も、皆さん普通にされていますよ。テレビのリモコンや腕時計が動かなくなったら、「あれ、おかしいな」と振りませんか? 気を失いかけている人がいれば、「しっかりしろ」と肩を揺すりますね。振ることで活力を与えるという古代からの呪術的な行為は、誰に教わったわけでもなく、私たち日本人のDNAに組み込まれています。

古代の人々は言葉には魂、霊力が宿ると考え、言葉をとても大事にしていました。現代の私たちも、言葉の力をもっと認識すべきだと思います。「強く願えば実現する」と同じように、言葉にしたことは現実になります。人の悪口を言えば、自分もどこかで悪口を言われている。よい言葉を使えば、相手も自分もよい気持ちになる。自分の発した言葉は、最後、自分のところに戻ってきます。

神道には、現代に通じる心の在りかたや生活の知恵があると思いますが、

現代を生きる女性に、メッセージをお願いします。

現代を生きる女性に、メッセージをお願いします。

神さまに喜ばれる生きかたとして、「正直」であること、「清浄」であること、この二つが大事にされています。「正直の頭(こうべ)に神宿る」という言葉がありますが、正しくとは一途に生きること、直(なお)くするとは、悪を反省し、少しでも善い方向に向かうこと。神さまはそうした人々の心を喜び、見守ってくださるというのが神道の信仰です。

また、「清浄」というのは、心も身体も環境もすべて含めてという意味です。たとえば、汚れのついた服を着てそのままにしていると、いつの間にかその汚れに慣れてしまいます。部屋も同じで、汚れたままにしていると、どんどん汚れてその汚れがわからなくなる。そうすると、心も汚れてきます。衣服を清める、空間を清める、すべて心につながっているのですね。

神職が白い服を着ているのは、汚れがわかるように、という意味もあります。参拝に来られた皆さんが参道に入って清々しい気を感じるのは、毎朝、参道を掃き清めているからです。

また、「清浄」というのは、心も身体も環境もすべて含めてという意味です。たとえば、汚れのついた服を着てそのままにしていると、いつの間にかその汚れに慣れてしまいます。部屋も同じで、汚れたままにしていると、どんどん汚れてその汚れがわからなくなる。そうすると、心も汚れてきます。衣服を清める、空間を清める、すべて心につながっているのですね。

神職が白い服を着ているのは、汚れがわかるように、という意味もあります。参拝に来られた皆さんが参道に入って清々しい気を感じるのは、毎朝、参道を掃き清めているからです。

最後に「祈り」について、また祈りを習慣にする方法をお教えください。

「祈り」というのは、基本は自分のためではなく人のために祈るものだと思います。なんの見返りも求めずに、ひたすら祈る。目には見えませんが、そういう力は相手に伝わります。

奈良県天理市出身の科学者で「祈り」と遺伝子について研究されている、筑波大学名誉教授の村上和雄さんという方がおられます。この方が著書の中で、他人に祈られた患者さんはそうでない患者さんに比べて病気の回復が早いという、アメリカの病院で行われた実験結果を紹介されています。近年、医療の分野でも「祈り」が科学的に研究され、実証されているのですね。

そもそも、古代からあった「祈り」が、現代まで続いている。これは、すごいことだと思いませんか。これだけ発展し続ける世の中で、役に立たないものは次々と消えていきます。「祈り」が人類にとって必要のないものなら、数千年以上も残っているはずはありません。

日々の身近な「祈り」の習慣として一番のおすすめは、自分の信仰している神社の御札でしょうか。 神棚、なければ机や箪笥の上でも構いません。朝は「今日一日、無事に過ごせますように」、夜は「ありがとうございました」と、心静かに御札に手を合わせてみて下さい。

毎日手を合わせ、心の中で神さまと会話することで、お力をいただいている、守っていただいているという気持ちで一日を過ごすことができます。また、そうした習慣によって、日々、自分をリセットすることもできます。神さまを身近に感じる方法として、ぜひ御札をおまつりしていただきたいと思います。

奈良県天理市出身の科学者で「祈り」と遺伝子について研究されている、筑波大学名誉教授の村上和雄さんという方がおられます。この方が著書の中で、他人に祈られた患者さんはそうでない患者さんに比べて病気の回復が早いという、アメリカの病院で行われた実験結果を紹介されています。近年、医療の分野でも「祈り」が科学的に研究され、実証されているのですね。

そもそも、古代からあった「祈り」が、現代まで続いている。これは、すごいことだと思いませんか。これだけ発展し続ける世の中で、役に立たないものは次々と消えていきます。「祈り」が人類にとって必要のないものなら、数千年以上も残っているはずはありません。

日々の身近な「祈り」の習慣として一番のおすすめは、自分の信仰している神社の御札でしょうか。 神棚、なければ机や箪笥の上でも構いません。朝は「今日一日、無事に過ごせますように」、夜は「ありがとうございました」と、心静かに御札に手を合わせてみて下さい。

毎日手を合わせ、心の中で神さまと会話することで、お力をいただいている、守っていただいているという気持ちで一日を過ごすことができます。また、そうした習慣によって、日々、自分をリセットすることもできます。神さまを身近に感じる方法として、ぜひ御札をおまつりしていただきたいと思います。

朝拝後、いつも感じていた「清々しい」だけでは表現できない何か。

自分の中にまっさらなエネルギーが満ちるような感覚、心地よく心が前を向く理由が、お話を伺いながら、私の中でするすると謎が解けたような気がしました。

祝詞に込められている言霊。石上神宮由来の「魂を揺り動かし、活力のある心身になる」鎮魂(たまふり)。それは、現代を生きる私たちにも、きっと必要なことなのでしょう。なぜなら、時代や環境、生活様式が変わっても、“人の心の在りかた”になんら変わりはないからです。

私たちは、日常の暮らしの中で「魂」という言葉を使うことは、そうありません。ですが、魂がまさに自分の中心にあるエネルギーのようなものだとすれば、自分の魂、心の状態に目を向けるのは大切なことです。気がつかないうちに心がよどんでいないか、気力が落ちていないか。日々、ていねいに自分に向き合い、心に意識を向けることで、生きかたの質はずいぶん変わるように思います。

後日、教えていただいた科学者・村上和雄さんの著書を何冊か手にしました。古代から人々が大切にしてきた「祈り」が、今まさに最先端の科学で研究されていることに、未来への確かな希望を感じました。心惹かれる言葉がたくさんありましたが、なかでも、深い気づきを得た一節があります。

より大きい祈り、より深い祈りとは「世界が平和で豊かになりますように」と、私たちが生かされている地球のために祈ることなのかもしれません。「祈り」の習慣を世代から世代へ、さらにその先の未来へ──祈り繋げてゆくことの大切さを思います。

(取材:2016年8月)

自分の中にまっさらなエネルギーが満ちるような感覚、心地よく心が前を向く理由が、お話を伺いながら、私の中でするすると謎が解けたような気がしました。

祝詞に込められている言霊。石上神宮由来の「魂を揺り動かし、活力のある心身になる」鎮魂(たまふり)。それは、現代を生きる私たちにも、きっと必要なことなのでしょう。なぜなら、時代や環境、生活様式が変わっても、“人の心の在りかた”になんら変わりはないからです。

私たちは、日常の暮らしの中で「魂」という言葉を使うことは、そうありません。ですが、魂がまさに自分の中心にあるエネルギーのようなものだとすれば、自分の魂、心の状態に目を向けるのは大切なことです。気がつかないうちに心がよどんでいないか、気力が落ちていないか。日々、ていねいに自分に向き合い、心に意識を向けることで、生きかたの質はずいぶん変わるように思います。

後日、教えていただいた科学者・村上和雄さんの著書を何冊か手にしました。古代から人々が大切にしてきた「祈り」が、今まさに最先端の科学で研究されていることに、未来への確かな希望を感じました。心惹かれる言葉がたくさんありましたが、なかでも、深い気づきを得た一節があります。

”どんなにがんばっても、人間は自分のレベルでしか祈れません。祈る内容は、おのずとその人のレベルが現われてきます。でも、祈り続けていると、レベルがだんだん上がっていきます。自分だけではなくて他人をも包み込むより大きい祈り、物質的な欲望だけではなく精神的な健全さを求める、より深い祈りへと変わっていきます。だから祈らないよりは、祈りの習慣をつけて祈ったほうがいいのです。”

『人は何のために「祈る」のか』(村上和雄/棚次正和 祥伝社黄金文庫)

『人は何のために「祈る」のか』(村上和雄/棚次正和 祥伝社黄金文庫)

より大きい祈り、より深い祈りとは「世界が平和で豊かになりますように」と、私たちが生かされている地球のために祈ることなのかもしれません。「祈り」の習慣を世代から世代へ、さらにその先の未来へ──祈り繋げてゆくことの大切さを思います。

(取材:2016年8月)

森 好央(もり よしひさ)さん

石上神宮 禰宜

1951年、奈良県生まれ。1973年、國學院大學文学部神道学科卒業。白山比咩神社、大神神社を経て2009年、石上神宮へ転任。現在、同神宮禰宜。写真歴は30年。3日に1回は更新するという、石上神宮のフォトログ「山の辺の杜から」にて、石上の魅力を広く発信している。フォトログ「山の辺の杜から」http://www.isonokami.jp/blog

石上神宮

古代豪族・物部氏ゆかりの日本最古の神社のひとつ。三輪山の麓から奈良・春日山まで続く、「山の辺の道」の中間地点に位置する。深い森に囲まれた境内には、神の使いとして20羽前後の鶏が放し飼いにされている。国宝に指定されている拝殿は、現存する神社の拝殿としては最古のもの。

古代豪族・物部氏ゆかりの日本最古の神社のひとつ。三輪山の麓から奈良・春日山まで続く、「山の辺の道」の中間地点に位置する。深い森に囲まれた境内には、神の使いとして20羽前後の鶏が放し飼いにされている。国宝に指定されている拝殿は、現存する神社の拝殿としては最古のもの。

〒632-0014 奈良県天理市布留町384

HP:http://www.isonokami.jp/

近鉄天理駅から徒歩約30分、タクシー約10分。

名阪国道「天理東インター」から約5分。駐車場(100台)あり。

石上神宮 禰宜

1951年、奈良県生まれ。1973年、國學院大學文学部神道学科卒業。白山比咩神社、大神神社を経て2009年、石上神宮へ転任。現在、同神宮禰宜。写真歴は30年。3日に1回は更新するという、石上神宮のフォトログ「山の辺の杜から」にて、石上の魅力を広く発信している。フォトログ「山の辺の杜から」http://www.isonokami.jp/blog

石上神宮

古代豪族・物部氏ゆかりの日本最古の神社のひとつ。三輪山の麓から奈良・春日山まで続く、「山の辺の道」の中間地点に位置する。深い森に囲まれた境内には、神の使いとして20羽前後の鶏が放し飼いにされている。国宝に指定されている拝殿は、現存する神社の拝殿としては最古のもの。

古代豪族・物部氏ゆかりの日本最古の神社のひとつ。三輪山の麓から奈良・春日山まで続く、「山の辺の道」の中間地点に位置する。深い森に囲まれた境内には、神の使いとして20羽前後の鶏が放し飼いにされている。国宝に指定されている拝殿は、現存する神社の拝殿としては最古のもの。〒632-0014 奈良県天理市布留町384

HP:http://www.isonokami.jp/

近鉄天理駅から徒歩約30分、タクシー約10分。

名阪国道「天理東インター」から約5分。駐車場(100台)あり。

中島 未月

五行歌人/詩人

五行歌人/詩人

心をテーマにした詩やエッセイ、メッセージブックなどを執筆。 著書は『心が晴れる はれ、ことば』(ゴマブックス)、『だいじょうぶ。の本』『だから優しく、と空が言う』『笑顔のおくりもの』(以上、PHP研究所)など多数。現在、「古代」「祈り」をテーマに、新たなフィールドの物語執筆に向けて準備中。

公式HP:http://nakajimamizuki.com/

『あなたに、会えてよかった』

文・中島未月/写真・HABU/PHPエディターズ・グループ

美しく生きよう。 優しい時間を生きよう。 つながっている、この空の下で。 人生の中で出会った、大切な人に贈りたい写真詩集。 Amazonでのご購入はこちらから

■関西・祈りをめぐる物語 記事一覧

-

「人の思いが遺伝子の働きを変える」遺伝子工学の世界的権威、筑波大学名誉教授の村上和雄先生に、「祈り」についてお話を伺いました。

-

「生きることは舞うこと。舞うことは祈ること」というハワイ在住の舞踊家、那須シズノさん。独自メソッド「祈りの舞」に込めた人生の物語

-

3回にわたる“卑弥呼を探す旅”の最後は、奈良県桜井市、三輪山の麓に広がる纒向遺跡を訪れました。

-

女王になる前の卑弥呼はどこにいたか。若き日の卑弥呼の居場所を探して「唐古・鍵考古学ミュージアム」を訪ねました。

-

今回から始まる、邪馬台国・卑弥呼を探す旅。スタートは「卑弥呼に会える博物館」として古代史ファンに人気の大阪府立弥生文化博物館。

-

『アマテラス』や『ガラスの仮面』で著名な漫画家の美内すずえさんに、壮大な「祈りの物語」をお聞かせいただきました。

-

枚岡神社で行われている「巫女体験研修」。日本人の美しい所作、凛とした姿勢に、心はどうあるべきか。宮司の中東さんに伺いました。

-

40歳を過ぎてから神職の資格を取られた東川優子さん。神社の修復・再生からカフェをオープンするまでの道のりをお伺いしました。

-

朝拝の魅力について、また古代から伝承されてきた「祈り」について、石上神宮・禰宜の森好央さんにお話を伺いました。

-

神話には、古代の人々が大切にしてきた、民族の素朴な心や知恵が込められています