HOME![]() ■関西・祈りをめぐる物語

■関西・祈りをめぐる物語

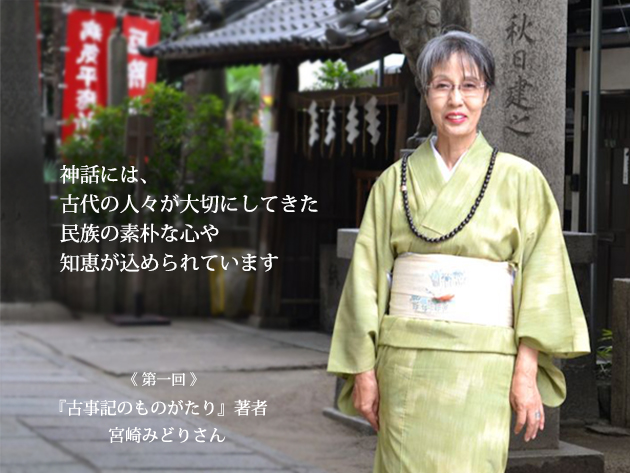

![]() [第一回]『古事記のものがたり』著者 宮崎みどりさん

[第一回]『古事記のものがたり』著者 宮崎みどりさん ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西・祈りをめぐる物語

[第一回]『古事記のものがたり』著者 宮崎みどりさん

たとえば五行歌を作るとき、エッセイなどの文章を書くとき、「祈り」という言葉を使うことがあります。私自身、特定の宗教を持っているわけではありませんが、目に見えないものを信じること、誰かのために心をこめて祈ること、それは日々を生きていくうえで、大切にしたいことの一つです。

2011年の東日本大震災以降、メディアでも「祈り」という言葉を頻繁に目にするようになりました。ですが、私たちは本当の意味で「祈り」について正しく理解しているでしょうか? この連載では、さまざまな分野の方へのインタビューを通して、現代と古代を織り交ぜながら、日本人の心の原点である「祈り」をひも解いていきたいと思います。

第一回は『古事記のものがたり』の著者、宮崎みどりさん。

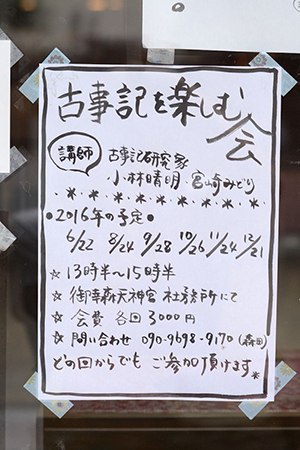

毎月、御幸森天神宮で開催されている「古事記を楽しむ会」に参加していますが、講師を務める宮崎さんご夫婦に出会って、私自身の『古事記』への認識が大きく変わりました。お二人の話は夫婦漫才のように楽しく、『古事記』から脱線することもしばしば。古代にまつわる不思議な話、季節ごとの神社の行事や神道の話など、ときに広く、ときに深く、日本人として知っておきたいさまざまな学びに満ちています。

「神話はとてもゆかいな物語。大人はもちろん、子どもたちにも自分の生まれた国を大好きになってほしい、そんな思いで古事記を語り継いでいます」という宮崎さんに、日本神話と「祈り」についてお伺いしました。

2011年の東日本大震災以降、メディアでも「祈り」という言葉を頻繁に目にするようになりました。ですが、私たちは本当の意味で「祈り」について正しく理解しているでしょうか? この連載では、さまざまな分野の方へのインタビューを通して、現代と古代を織り交ぜながら、日本人の心の原点である「祈り」をひも解いていきたいと思います。

第一回は『古事記のものがたり』の著者、宮崎みどりさん。

毎月、御幸森天神宮で開催されている「古事記を楽しむ会」に参加していますが、講師を務める宮崎さんご夫婦に出会って、私自身の『古事記』への認識が大きく変わりました。お二人の話は夫婦漫才のように楽しく、『古事記』から脱線することもしばしば。古代にまつわる不思議な話、季節ごとの神社の行事や神道の話など、ときに広く、ときに深く、日本人として知っておきたいさまざまな学びに満ちています。

「神話はとてもゆかいな物語。大人はもちろん、子どもたちにも自分の生まれた国を大好きになってほしい、そんな思いで古事記を語り継いでいます」という宮崎さんに、日本神話と「祈り」についてお伺いしました。

もとはご夫婦ともにライターだったそうですが、共著で『古事記のものがたり』を出版され、『古事記』を広める活動をされるようになったいきさつをお聞かせください。

1998年に、ゲーム世代・インターネット世代の若い人に向けて、Web上で『古事記』を連載する仕事が入りました。紙芝居をするように、一話ずつイラストを添えて連載を始めたのですが、書き進むにつれ、若い世代だけでなく団塊の世代も含めて、日本人の多くが日本神話を知らないことに気づきました。

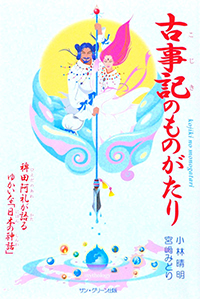

『古事記』は上中下の3巻からなる物語ですが、上巻「神代(かみよ)の巻」をわかりやすく、おもしろい読みものにしたのが『古事記のものがたり』です。小学生から読めるよう、文字を大きくし、すべての漢字にルビをふっています。

どこの国でもそうですが、神話には古代の人々が大切にしていた民族の素朴な心や知恵、生命(いのち)の歴史が込められているのですね。それら先人の言い伝えや心であるはずの大切な神話を忘れた民族は滅ぶとも言われています。

私たちは今、地元関西で「古事記を楽しむ会」を主催したり、日本の各地で古事記を伝える講演活動をしています。『古事記』や神道を通じて、古代の人々の意識の奥底にある心の広さや豊かさ、知恵などをお伝えしたいと考えています。

『古事記』は上中下の3巻からなる物語ですが、上巻「神代(かみよ)の巻」をわかりやすく、おもしろい読みものにしたのが『古事記のものがたり』です。小学生から読めるよう、文字を大きくし、すべての漢字にルビをふっています。

どこの国でもそうですが、神話には古代の人々が大切にしていた民族の素朴な心や知恵、生命(いのち)の歴史が込められているのですね。それら先人の言い伝えや心であるはずの大切な神話を忘れた民族は滅ぶとも言われています。

私たちは今、地元関西で「古事記を楽しむ会」を主催したり、日本の各地で古事記を伝える講演活動をしています。『古事記』や神道を通じて、古代の人々の意識の奥底にある心の広さや豊かさ、知恵などをお伝えしたいと考えています。

『古事記』といえば、少々難解なイメージがあります。日本神話から現在の天皇のご時勢へと続く物語、日本最古の歴史書という認識ですが。

『古事記』は神々の神話ですが、神さまは私たちのご先祖さまとも言えます。あまり難しく考えずに、“昔の日本人の暮らしぶりがわかる物語”と考えてもらえればいいと思います。

特に、上巻「神代の巻」は先人たちが自然と共存し、人間らしく、いきいきと生活していた頃の知恵や暮らしぶりがたくさん描かれています。そして、その知恵はさまざまに形を変えながら、現代の日本人の生活習慣や文化として受け継がれています。

特に、上巻「神代の巻」は先人たちが自然と共存し、人間らしく、いきいきと生活していた頃の知恵や暮らしぶりがたくさん描かれています。そして、その知恵はさまざまに形を変えながら、現代の日本人の生活習慣や文化として受け継がれています。

神話に中にある、暮らしの知恵ですか。

たとえば、昔話でおなじみの「いなばの白うさぎ」は『古事記』の中の物語ですが、これはワニザメに毛をむしり取られたうさぎが兄神にいじめられ、心優しい弟神の大国主(おおくにぬし)に助けられたという単純なお話ではありません。

たとえば、昔話でおなじみの「いなばの白うさぎ」は『古事記』の中の物語ですが、これはワニザメに毛をむしり取られたうさぎが兄神にいじめられ、心優しい弟神の大国主(おおくにぬし)に助けられたという単純なお話ではありません。大国主は、うさぎに「河口に行ってその水で体を洗い、ガマの穂黄をつけなさい」と教えます。この河口付近というのは、海水と淡水の混じり合った汽水域と言われる水域で、浄化作用があります。

さらに、ガマの穂は、日本古来の薬草療法です。1300年前、中国漢方が伝わる以前に、私たちの先祖、古代の人々は命を救うための日本独自の「和法」という知恵を持っていたことがわかります。

また、有名な「天の岩戸(あまのいわと)開き」は、太陽神である天照大御神(あまてらすのおおみかみ)が岩戸に隠れて世界が真っ暗になったとき、神々が相談して知恵を出し合い、お祭りをしたお話です。

神さまたちがにぎやかに踊り、大笑いをして岩戸を開き、暗い世の中を明るくした。つまり、困ったときは、皆で相談して知恵を出し合いましょう。嘆くのではなく、プラス思考で楽しいことをしていれば道は開けますよ、という心の在りかたが込められているのです。この知恵はとても深く、素晴らしいものです。ですから、笑いも「祈り」に繋がるのですね。

「祈り」といえば、古代、いにしえの人々の祈りはどのようなものだったのでしょう。

古代は神社という形はなく、人々は身の回りにある自然そのものを神として厚く敬ってきました。山や海、土、岩、木、花・・・・・・、命あるものすべてを敬い、慈しむのが日本古来の神道、祈りの心です。日本には八百万(やおよろず)の神さまがいらっしゃるというのは、水の神さま、木の神さまなど、すべてに神さまのお名前があるからです。

山に登るときは、「登らせていただきます」と神さまにお供えをして、手を合わせる。漁に出るときも、海の神さまにお供えをして、手を合わせる。いにしえの日本人は自然を神として敬い、四季のめぐりに順応し、常に自然と対話しながら暮らしていました。ですから、自然を破壊したり汚染することはありませんでしたし、西洋の人々のように海や山を征服するという考えも持っていませんでした。

宇宙の流れや四季の流れに逆らわず、自然を慈しみ、自然と一体になって暮らす。日本人の生活そのものが、「祈り」だったのですね。古代の人々にとって、「祈り」は決して特別なものではなく、日常的なものでした。

山に登るときは、「登らせていただきます」と神さまにお供えをして、手を合わせる。漁に出るときも、海の神さまにお供えをして、手を合わせる。いにしえの日本人は自然を神として敬い、四季のめぐりに順応し、常に自然と対話しながら暮らしていました。ですから、自然を破壊したり汚染することはありませんでしたし、西洋の人々のように海や山を征服するという考えも持っていませんでした。

宇宙の流れや四季の流れに逆らわず、自然を慈しみ、自然と一体になって暮らす。日本人の生活そのものが、「祈り」だったのですね。古代の人々にとって、「祈り」は決して特別なものではなく、日常的なものでした。

自然を慈しみ、自然と共生する心。今を生きる私たちは、その心を忘れてはいけませんね。

日本人は、四季のめぐりの中で細やかな感情を磨き育んできた民族です。 芽吹きの季節、雨の季節、紅葉の季節・・・・・・。春夏秋冬、豊かな自然に恵まれ命を繋いできた私たちの祖先は、風の音、虫の声、木の葉のそよぎにさえ命(もののあわれ)を感じていました。花を慈しむ、月の満ち欠けをめでる、それがお花見やお月見といった現代の行事に繋がっています。四季がある日本に住む私たちは、自然を慈しむ感性がとても豊かなのです。

私自身も、『古事記』を伝える活動を始めてから、それまで以上に季節を感じながら、ていねいに暮らすようになりました。庭のドクダミをお茶にしたり、ビワの葉エキスを作ったり。自然の恵みに感謝しながら、身近にあるものを大切に有難くいただくようにしています。

最近、周りをみると、若い世代のお母さんに賢い方が増えているように思います。自分がアトピーだったり、お子さんがアトピーになって、添加物だらけの食事がおかしいと気づき始めたのでしょう。お出汁をきちんととったり、お味噌を手作りしたり、なるべく自然な食事に戻ろうと、意識が変化しているのを感じます。現代の日本で、こうした“氣づき”が起きていることは、とても素晴らしいことです。

人間は、自然とあまりにもかけ離れた生活をしていると、いつの間にか心も身体も荒んでしまうと言われています。自然を大切にして、自然と仲良く暮らしてゆく。現代を生きる私たちは、もう一度、魂の原点に立ち返り、先人の知恵が凝縮されている『古事記』に学ばなくてはいけないと思います。

私自身も、『古事記』を伝える活動を始めてから、それまで以上に季節を感じながら、ていねいに暮らすようになりました。庭のドクダミをお茶にしたり、ビワの葉エキスを作ったり。自然の恵みに感謝しながら、身近にあるものを大切に有難くいただくようにしています。

最近、周りをみると、若い世代のお母さんに賢い方が増えているように思います。自分がアトピーだったり、お子さんがアトピーになって、添加物だらけの食事がおかしいと気づき始めたのでしょう。お出汁をきちんととったり、お味噌を手作りしたり、なるべく自然な食事に戻ろうと、意識が変化しているのを感じます。現代の日本で、こうした“氣づき”が起きていることは、とても素晴らしいことです。

人間は、自然とあまりにもかけ離れた生活をしていると、いつの間にか心も身体も荒んでしまうと言われています。自然を大切にして、自然と仲良く暮らしてゆく。現代を生きる私たちは、もう一度、魂の原点に立ち返り、先人の知恵が凝縮されている『古事記』に学ばなくてはいけないと思います。

お話を伺いながら、「祈り」が「感謝」という言葉に繋がりました。

自然を慈しみ、すべてに感謝しながらていねいに暮らす。いにしえの人々の暮らしはシンプルですが、そこには人としての謙虚さ、さらに心の豊かさを感じます。

また、“流れに逆らわない生きかた”とは、自分に起こることすべてを「よきもの」として、あるいは「よきものになるよう」祈りながら、受け入れることなのかもしれません。

古事記に出てくる神さまは、全国各地、地域の身近な神社に祀られています。私たちは、神社で手を合わせるとき、たいてい何かしらお願いごとをしますが・・・・・・。個人の幸せや成功を願う前に、まずは「生かされている」ことに感謝して手を合わせる。そうした心がけの大切さを、あらためて思いました。

日々、身近なものを慈しみ感謝する心のゆとり、いにしえから受け継がれてきた日本人の「愛でる(めでる)」という心の在りかたを、今を生きる私たちも大切にしていきたいものです。

(取材:2016年7月)

自然を慈しみ、すべてに感謝しながらていねいに暮らす。いにしえの人々の暮らしはシンプルですが、そこには人としての謙虚さ、さらに心の豊かさを感じます。

また、“流れに逆らわない生きかた”とは、自分に起こることすべてを「よきもの」として、あるいは「よきものになるよう」祈りながら、受け入れることなのかもしれません。

古事記に出てくる神さまは、全国各地、地域の身近な神社に祀られています。私たちは、神社で手を合わせるとき、たいてい何かしらお願いごとをしますが・・・・・・。個人の幸せや成功を願う前に、まずは「生かされている」ことに感謝して手を合わせる。そうした心がけの大切さを、あらためて思いました。

日々、身近なものを慈しみ感謝する心のゆとり、いにしえから受け継がれてきた日本人の「愛でる(めでる)」という心の在りかたを、今を生きる私たちも大切にしていきたいものです。

(取材:2016年7月)

宮崎みどりさん 古事記研究家

阿倍王子神社、枚岡神社、御幸森天神宮など府内5カ所で「古事記を楽しむ会」を主催。その他、日本各地で講演活動をするかたわら、豪華客船・日本一周クルーズにて寄港地にちなんだ日本の神話『古事記』の語り部・講師として活躍中。夫である小林晴明さんとの共著『古事記のものがたり』は一般書店には置かず、全国数十ヶ所の神社で販売されている。

阿倍王子神社、枚岡神社、御幸森天神宮など府内5カ所で「古事記を楽しむ会」を主催。その他、日本各地で講演活動をするかたわら、豪華客船・日本一周クルーズにて寄港地にちなんだ日本の神話『古事記』の語り部・講師として活躍中。夫である小林晴明さんとの共著『古事記のものがたり』は一般書店には置かず、全国数十ヶ所の神社で販売されている。

(現在は第18刷り・5万4千部発売中)

『古事記のものがたり』

HP:http://www5c.biglobe.ne.jp/~izanami/

書籍のご注文は上記HPのメールまたは下記へ

サン・グリーン出版

〒585-0005 大阪府南河内郡河南町大宝1-22-3 TEL: 0721-90-3669

取材協力:御幸森天神宮(みゆきもりてんじんぐう)

〒544-0034 大阪府大阪市生野区桃谷3-10-5(JR桃谷駅より徒歩10分)

HP:http://www.oct.zaq.ne.jp/miyukimori/

阿倍王子神社、枚岡神社、御幸森天神宮など府内5カ所で「古事記を楽しむ会」を主催。その他、日本各地で講演活動をするかたわら、豪華客船・日本一周クルーズにて寄港地にちなんだ日本の神話『古事記』の語り部・講師として活躍中。夫である小林晴明さんとの共著『古事記のものがたり』は一般書店には置かず、全国数十ヶ所の神社で販売されている。

阿倍王子神社、枚岡神社、御幸森天神宮など府内5カ所で「古事記を楽しむ会」を主催。その他、日本各地で講演活動をするかたわら、豪華客船・日本一周クルーズにて寄港地にちなんだ日本の神話『古事記』の語り部・講師として活躍中。夫である小林晴明さんとの共著『古事記のものがたり』は一般書店には置かず、全国数十ヶ所の神社で販売されている。(現在は第18刷り・5万4千部発売中)

『古事記のものがたり』

HP:http://www5c.biglobe.ne.jp/~izanami/

書籍のご注文は上記HPのメールまたは下記へ

サン・グリーン出版

〒585-0005 大阪府南河内郡河南町大宝1-22-3 TEL: 0721-90-3669

取材協力:御幸森天神宮(みゆきもりてんじんぐう)

〒544-0034 大阪府大阪市生野区桃谷3-10-5(JR桃谷駅より徒歩10分)

HP:http://www.oct.zaq.ne.jp/miyukimori/

中島 未月

五行歌人/詩人

五行歌人/詩人

心をテーマにした詩やエッセイ、メッセージブックなどを執筆。 著書は『心が晴れる はれ、ことば』(ゴマブックス)、『だいじょうぶ。の本』『だから優しく、と空が言う』『笑顔のおくりもの』(以上、PHP研究所)など多数。現在、「古代」「祈り」をテーマに、新たなフィールドの物語執筆に向けて準備中。

公式HP:http://nakajimamizuki.com/

『あなたに、会えてよかった』

文・中島未月/写真・HABU/PHPエディターズ・グループ

美しく生きよう。 優しい時間を生きよう。 つながっている、この空の下で。 人生の中で出会った、大切な人に贈りたい写真詩集。 Amazonでのご購入はこちらから

■関西・祈りをめぐる物語 記事一覧

-

「人の思いが遺伝子の働きを変える」遺伝子工学の世界的権威、筑波大学名誉教授の村上和雄先生に、「祈り」についてお話を伺いました。

-

「生きることは舞うこと。舞うことは祈ること」というハワイ在住の舞踊家、那須シズノさん。独自メソッド「祈りの舞」に込めた人生の物語

-

3回にわたる“卑弥呼を探す旅”の最後は、奈良県桜井市、三輪山の麓に広がる纒向遺跡を訪れました。

-

女王になる前の卑弥呼はどこにいたか。若き日の卑弥呼の居場所を探して「唐古・鍵考古学ミュージアム」を訪ねました。

-

今回から始まる、邪馬台国・卑弥呼を探す旅。スタートは「卑弥呼に会える博物館」として古代史ファンに人気の大阪府立弥生文化博物館。

-

『アマテラス』や『ガラスの仮面』で著名な漫画家の美内すずえさんに、壮大な「祈りの物語」をお聞かせいただきました。

-

枚岡神社で行われている「巫女体験研修」。日本人の美しい所作、凛とした姿勢に、心はどうあるべきか。宮司の中東さんに伺いました。

-

40歳を過ぎてから神職の資格を取られた東川優子さん。神社の修復・再生からカフェをオープンするまでの道のりをお伺いしました。

-

朝拝の魅力について、また古代から伝承されてきた「祈り」について、石上神宮・禰宜の森好央さんにお話を伺いました。

-

神話には、古代の人々が大切にしてきた、民族の素朴な心や知恵が込められています