HOME![]() ■海外暮らしの関西ウーマン(台湾)

■海外暮らしの関西ウーマン(台湾)

![]() 湾生の「記憶」を辿る ― アーティスト 橋本仁さん

湾生の「記憶」を辿る ― アーティスト 橋本仁さん ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■海外暮らしの関西ウーマン(台湾)

湾生の「記憶」を辿る ― アーティスト 橋本仁さん

湾生の「記憶」を辿る ― アーティスト 橋本仁さん

你好(にーはお)!台湾在住の京都人、竹内裕美子です。前回に引き続き台北・公館の寶藏巖藝術村からお届けします。

インタビューVol6は、台湾でもご活躍中の日本人アーティスト、橋本仁さんへのインタビューです。台湾と彼の関係とは…?本編で詳しくお伺いしていきます。

インタビューVol6は、台湾でもご活躍中の日本人アーティスト、橋本仁さんへのインタビューです。台湾と彼の関係とは…?本編で詳しくお伺いしていきます。

橋本仁

日本・埼玉出身のアーティスト、鉄や木材等の素材で平面・立体作品を制作。作品に一貫する哲学は「時間の蓄積と記憶、存在と記憶」。

均等な大きさに裁断した角木材を透かし彫ったり、鉄パイプを潰す。無数の素材を相手にこれらの動作をひたすら続けることで、その創作という過程の蓄積や、素材を生み出した自然と地球が積み重ねてきた時間の蓄積の結果を表します。

それらのフィルター素材に加えて写真や図、絵なども使用。それらを背景として橋本さん自身や作品に関する人々、或いは土地が持つ記憶を表現しています。

それらの組み合わせが、彼の哲学である「時間と蓄積」、「存在と記憶」の共存を感じさせる作品を形成します。

また橋本さんご自身も素材が持つ生命力や呼吸、そして地球の記憶を感じながら制作に臨み続けていらっしゃいます。

東京藝術大学在学当時からアーティストとしての頭角を現し始めた橋本さん。2016年開催の第11回タグボートアワードにて、300人を超える応募者の中から見事グランプリ獲得。

その後活躍の場は日本国内に留まらず、2017年・台湾で開催の「Independent台北」で大賞受賞、NYでの展示にも繋がりました。

以降も台北でのグループ展示や高雄・台北でのアーティストインレジデンスプログラムへの参加など、主に台湾での活躍には目を見張るものがあります。

それらのフィルター素材に加えて写真や図、絵なども使用。それらを背景として橋本さん自身や作品に関する人々、或いは土地が持つ記憶を表現しています。

それらの組み合わせが、彼の哲学である「時間と蓄積」、「存在と記憶」の共存を感じさせる作品を形成します。

また橋本さんご自身も素材が持つ生命力や呼吸、そして地球の記憶を感じながら制作に臨み続けていらっしゃいます。

東京藝術大学在学当時からアーティストとしての頭角を現し始めた橋本さん。2016年開催の第11回タグボートアワードにて、300人を超える応募者の中から見事グランプリ獲得。

その後活躍の場は日本国内に留まらず、2017年・台湾で開催の「Independent台北」で大賞受賞、NYでの展示にも繋がりました。

以降も台北でのグループ展示や高雄・台北でのアーティストインレジデンスプログラムへの参加など、主に台湾での活躍には目を見張るものがあります。

展示会

2019第四季駐村藝術家聯合發表/2019 Season 4 Residency Artists Exhibition

今回の展示「Memory Code - 1895-1946 Jin HASHIMOTO」のテーマに記される数字は、台湾が日本に統治されていた時代を意味します。

実は橋本さんのお祖母様は湾生と呼ばれる、日本統治時代の台湾で生まれ育ち、終戦を機に日本本土へ引き上げた日本人。

お祖母様が17歳までを台湾で過ごした縁、そしてご自身のアーティスト活動を通して湾生の歴史に強い興味を抱いたことから「自身のルーツ探し」を開始。

終戦から70年以上が経過し、湾生の方が徐々に亡くなりつつある昨今、橋本さんは台日交流協会の協力を得て、日本在住の湾生の方々への取材を行いました。

彼らは、口をそろえて「台湾こそ故郷」と言ったそう。そのような気持ちは総じて「郷愁」とされてしまいますが、橋本さん自身は、彼らの言葉に複雑な気持ちも含まれていると感じています。

実は橋本さんのお祖母様は湾生と呼ばれる、日本統治時代の台湾で生まれ育ち、終戦を機に日本本土へ引き上げた日本人。

お祖母様が17歳までを台湾で過ごした縁、そしてご自身のアーティスト活動を通して湾生の歴史に強い興味を抱いたことから「自身のルーツ探し」を開始。

終戦から70年以上が経過し、湾生の方が徐々に亡くなりつつある昨今、橋本さんは台日交流協会の協力を得て、日本在住の湾生の方々への取材を行いました。

彼らは、口をそろえて「台湾こそ故郷」と言ったそう。そのような気持ちは総じて「郷愁」とされてしまいますが、橋本さん自身は、彼らの言葉に複雑な気持ちも含まれていると感じています。

INTERVIEW

Q:まずは今回の展示についてお伺いいたします。鑑賞の際、どうしてドアを閉め切ったのでしょうか。

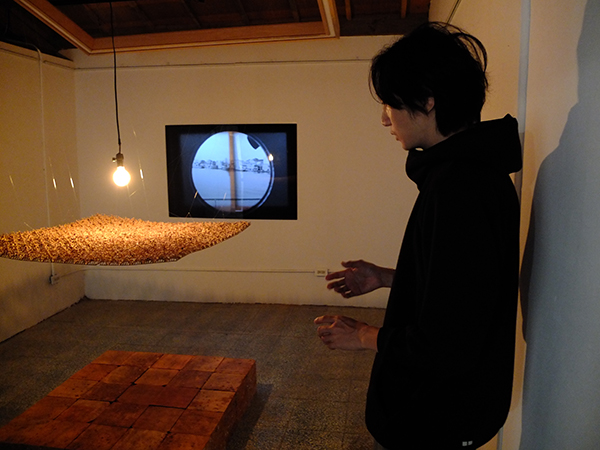

橋本さん(以下橋本): 今回の展示では特にこの「空間」そのものを感じてほしいのでドアを閉め切りました。

特に密室内は静かに歩くだけでも、もしくは小さな音を発するだけでも「振動」が生まれます。

その振動を幾重にも重ねた層を、人間の脳は三次元を跨いで感知できるようになっています。

空間は目に見えないものですが、人間はそこから三次元以上のものを感じられると信じています。

僕自身、展示をするときは他の次元を意識した空間づくりを心掛けています。

特に密室内は静かに歩くだけでも、もしくは小さな音を発するだけでも「振動」が生まれます。

その振動を幾重にも重ねた層を、人間の脳は三次元を跨いで感知できるようになっています。

空間は目に見えないものですが、人間はそこから三次元以上のものを感じられると信じています。

僕自身、展示をするときは他の次元を意識した空間づくりを心掛けています。

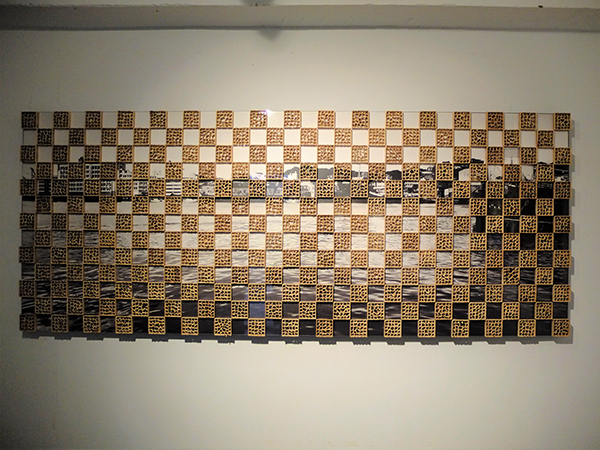

Q:作品「記憶的暗號 / Memory Code」についてお聞かせください。

作品:記憶的暗號 / Memory Code

橋本:この裏にあるのは古い地図。

これは犬吉工作室(インタビューVol5で取材した製本スタジオ)のシュウくんが昔の地図を貼り合わせて作ってくれたもの。

これは犬吉工作室(インタビューVol5で取材した製本スタジオ)のシュウくんが昔の地図を貼り合わせて作ってくれたもの。

こういうのが欲しいなと相談したら、手に持っていたものを譲ってくれて「僕が作ったんだよ!」だって、すごいですよね。そういうマニアックな人が好きです(笑)。

今回このような形で作品制作に協力してもらえて、とても満足のいく仕上がりになりました。

今回このような形で作品制作に協力してもらえて、とても満足のいく仕上がりになりました。

Q:犬吉工作室とのつながりについてお伺いします。

橋本: 仲良くなったきっかけは、芸術村が開催した滞在アーティストのトークイベント。

犬吉工作室がシェアしたのは電話ボックスを用いて白色テロ(1947年から1978年、戒厳令下の台湾で国民党政府が反体制派に対して行った政治的弾圧)を表した台北市内の地図作品。

電話は白色テロの通報を表す一つのモニュメント。地図上だけでなく、実際に現地にモニュメントを設置したそうです。

地図上には電話ボックスの名前のところにカラオケボックスがあるのは、そこが歌で白色テロに抵抗した人たちの場所という意味。土地の記憶をモニュメントとして可視化したのだそうです。

彼らのシェアの途中、驚きのあまり思わず叫びたくなる場面が(笑)。「あれ!?これ、お祖母ちゃんの家じゃない!?」と。

その時の通報センターになっていたのが祖母の家だったんです!

「実はこの場所は通報された人が連行される留置所で、白色テロの際の司令部が置かれていたんだよ」と教えてくれました。現在はすでに取り壊されホテルになっています。

実はそこは、建築学会の書籍にも掲載されるほど、日本統治時代の建築としても珍しかったそう。

建築が専門のシュウくんだからこそ、このような縁が生まれたのだと思います。

犬吉工作室がシェアしたのは電話ボックスを用いて白色テロ(1947年から1978年、戒厳令下の台湾で国民党政府が反体制派に対して行った政治的弾圧)を表した台北市内の地図作品。

電話は白色テロの通報を表す一つのモニュメント。地図上だけでなく、実際に現地にモニュメントを設置したそうです。

地図上には電話ボックスの名前のところにカラオケボックスがあるのは、そこが歌で白色テロに抵抗した人たちの場所という意味。土地の記憶をモニュメントとして可視化したのだそうです。

彼らのシェアの途中、驚きのあまり思わず叫びたくなる場面が(笑)。「あれ!?これ、お祖母ちゃんの家じゃない!?」と。

その時の通報センターになっていたのが祖母の家だったんです!

「実はこの場所は通報された人が連行される留置所で、白色テロの際の司令部が置かれていたんだよ」と教えてくれました。現在はすでに取り壊されホテルになっています。

実はそこは、建築学会の書籍にも掲載されるほど、日本統治時代の建築としても珍しかったそう。

建築が専門のシュウくんだからこそ、このような縁が生まれたのだと思います。

Q:今後、犬吉工作室と合同制作を考えているとお伺いしました。

橋本:彼らの作品や、自身の作品制作のための調査や取材の中で、日本統治時代後の白色テロという40年についても深く考える部分がありました。

日本は高度経済成長期の一方、台湾は白色テロ。

一時期は一つになっていた日本と台湾が、その後それぞれ全然違う経験を歩み、一方は明るい希望に向かって進む傍ら、もう一方は大変な時代を経験して…。

だからこそ、ようやく向き合える状態になってきた現在の良好な関係を大切にしたいです。

それは私たちの世代の役割だと思いますし、彼らと一緒にアートで表現していきたいです。

日本は高度経済成長期の一方、台湾は白色テロ。

一時期は一つになっていた日本と台湾が、その後それぞれ全然違う経験を歩み、一方は明るい希望に向かって進む傍ら、もう一方は大変な時代を経験して…。

だからこそ、ようやく向き合える状態になってきた現在の良好な関係を大切にしたいです。

それは私たちの世代の役割だと思いますし、彼らと一緒にアートで表現していきたいです。

Q:「木を彫り透かす」行為で伝えたいことは何ですか?

橋本: 木だけでなく、僕の作品は素材の加工を続けるという行為と時間の蓄積で、自分自身の現実性や、「現在」を表しています。

僕は作品制作の際、基本的に「蓄積」という手法を取ります。

何を蓄積してフィルターとするか、そして背景に何を持ってくるかは表現したいテーマ次第で変わります。

例えば今回のように地図を使うこともあれば、写真を使うこともあります。

2017年に高雄のアーティストインレジデンス参加時、近くに祖母が幼少時代の一時期を過ごした官舎があったのをきっかけに、自分自身と台湾の繋がりを意識し始めました。

自分のルーツと関係のある高雄に偶然来られたことで歴史と現在が重なり、「これはやるしかないぞ!」とインスピレーションが湧きました。

当時は人をテーマとし、祖母の写真をバックに作品を制作。滞在中は毎日木を削りました。

木は「現在」を表す一つのフィルター、その下に昔の写真を入れることで現在と過去の時間の蓄積を表現しました。

僕は作品制作の際、基本的に「蓄積」という手法を取ります。

何を蓄積してフィルターとするか、そして背景に何を持ってくるかは表現したいテーマ次第で変わります。

例えば今回のように地図を使うこともあれば、写真を使うこともあります。

2017年に高雄のアーティストインレジデンス参加時、近くに祖母が幼少時代の一時期を過ごした官舎があったのをきっかけに、自分自身と台湾の繋がりを意識し始めました。

自分のルーツと関係のある高雄に偶然来られたことで歴史と現在が重なり、「これはやるしかないぞ!」とインスピレーションが湧きました。

当時は人をテーマとし、祖母の写真をバックに作品を制作。滞在中は毎日木を削りました。

木は「現在」を表す一つのフィルター、その下に昔の写真を入れることで現在と過去の時間の蓄積を表現しました。

Q:作品制作で使用する木の形状にこだわりはありますか?

橋本: 作品「記憶的暗號 / Memory Code」は一見大きな木板のように見えて、実際は5cm角の木を繋ぎ合わせて作っています。このサイズは、自分の手に良く馴染む大きさを追求した結果です。

鉄を素材として扱っていた際も、やはり5㎝の鉄パイプでした。潰したり彫ったりする作業を続ける中で、自身の身体性にしっくりくる大きさがあります。

そういう感覚を一つひとつ大事にして制作活動を続けています。

鉄を素材として扱っていた際も、やはり5㎝の鉄パイプでした。潰したり彫ったりする作業を続ける中で、自身の身体性にしっくりくる大きさがあります。

そういう感覚を一つひとつ大事にして制作活動を続けています。

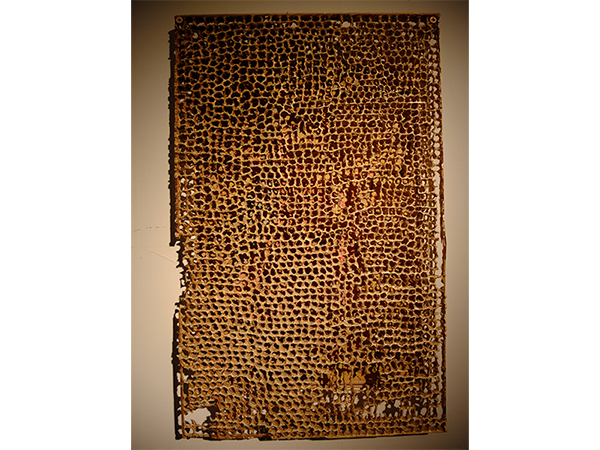

Q:作品「記憶的暗號 ‒ 基隆 Mar-Apr, 1946 / Memory Code ‒ Keelung Mar-Apr, 1946」、そして「記憶的暗號 ‒ ⾼雄 Mar-Apr, 1946 / Memory Code ‒ Kaoshung Mar-Apr, 1946」についてお聞かせください。

作品:記憶的暗號 ‒ 基隆 Mar-Apr, 1946 / Memory Code ‒ Keelung Mar-Apr, 1946

作品: 記憶的暗號 ‒ ⾼雄 Mar-Apr, 1946 / Memory Code ‒ Kaoshung Mar-Apr, 1946

橋本: どちらも1946年4月、日本への引き上げをイメージして制作した作品です。

青は基隆、黄色は高雄を表現。引き上げの主要港は基隆、花蓮、高雄の三港でしたが、自身の滞在経験のある高雄、そして台北に近い基隆に絞りました。

花蓮にはまだ足を踏み入れた経験がないので今回は除外。この作品には自身がリアルに感じられることだけを抽出して表したかったんです。

山の形に見えるのは折れ線グラフ。

1946年から1949年にかけて6次に渡り行われた日本人の帰還人数、その中でも1946年3月頭(左端)から4月末(右端)に渡る約1ヶ月間の、ちょうど祖母たちが帰還した第一次帰還の出港人数推移をグラフで表し、作品上に色を塗り分け彫りました。

この作品でも、「彫る」という行為を通して、自分自身が台湾に関わった現在性を表しています。

祖母たちは台北で生活していたため、基隆港から出航。1946年の4月の中頃、ちょうど基隆の作品のグラフ頂点あたりで出航したそうですが、確かな日にちは記憶がないようでした。

詳しく調査しても、当時の出航者記録が一人ひとり残っているのかどうか。当時はアメリカの乗客船や貨物船を利用してまで早急に大量の日本人を帰還させたそうですから。

引き上げの際は手荷物の制限もあったそう。一人に付き何をいくつまで、というように。

写真などは基本的に全て没収でしたが、人によっては秘密裡に所持して帰還したそう。祖母の家庭内では妹が少量の写真を所持して帰還し、今も残っています。

青は基隆、黄色は高雄を表現。引き上げの主要港は基隆、花蓮、高雄の三港でしたが、自身の滞在経験のある高雄、そして台北に近い基隆に絞りました。

花蓮にはまだ足を踏み入れた経験がないので今回は除外。この作品には自身がリアルに感じられることだけを抽出して表したかったんです。

山の形に見えるのは折れ線グラフ。

1946年から1949年にかけて6次に渡り行われた日本人の帰還人数、その中でも1946年3月頭(左端)から4月末(右端)に渡る約1ヶ月間の、ちょうど祖母たちが帰還した第一次帰還の出港人数推移をグラフで表し、作品上に色を塗り分け彫りました。

この作品でも、「彫る」という行為を通して、自分自身が台湾に関わった現在性を表しています。

祖母たちは台北で生活していたため、基隆港から出航。1946年の4月の中頃、ちょうど基隆の作品のグラフ頂点あたりで出航したそうですが、確かな日にちは記憶がないようでした。

詳しく調査しても、当時の出航者記録が一人ひとり残っているのかどうか。当時はアメリカの乗客船や貨物船を利用してまで早急に大量の日本人を帰還させたそうですから。

引き上げの際は手荷物の制限もあったそう。一人に付き何をいくつまで、というように。

写真などは基本的に全て没収でしたが、人によっては秘密裡に所持して帰還したそう。祖母の家庭内では妹が少量の写真を所持して帰還し、今も残っています。

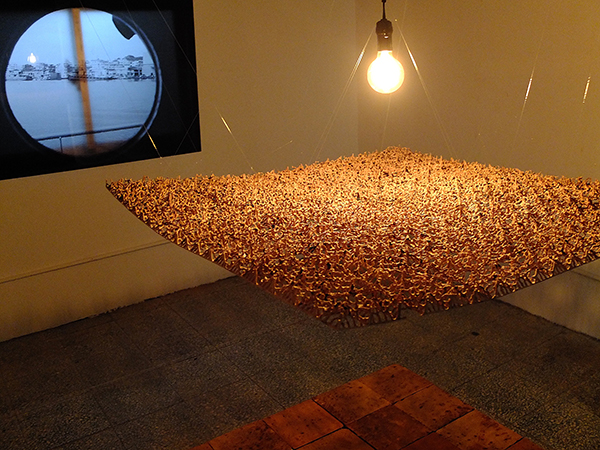

Q:作品「記憶的暗號 ‒ 基隆港 / Memory Code ‒ Keelung port」についてお聞かせください。

作品:記憶的暗號 ‒ 基隆港 / Memory Code ‒ Keelung port

橋本: 実はこの背景の基隆港は現在の写真。モノクロの比率で見え方が変わるんです。

写真は現在を撮りつつ過去を映すようなものだからこそ、そのイメージのまま背景として使用しました。そしてフィルターの役割として木の透かし彫りを使用。

写真は現在を撮りつつ過去を映すようなものだからこそ、そのイメージのまま背景として使用しました。そしてフィルターの役割として木の透かし彫りを使用。

Q:作品配置にどのようなこだわりをお持ちですか?

橋本: 最初に人間は三次元以上の環境の中にいると言いましたね。僕は物を空間の中に置くことによって、その三次元以上の時空を作っているという考えがあります。

僕の作品はそれぞれ「時間」という概念があり、中には過去と現在で大きな時間の隔たりを持つ作品もあれば、これからお見せする二室目への橋渡しとして左右に配置した作品(記憶的暗號 ‒ 基隆 / Memory Code ‒ Keelung、記憶的暗號 ‒ ⾼雄 / Memory Code ‒ Kaoshung)のように、今回の滞在期間と制作期間だけの短い時間の幅を示す自分自身の現在性を表現した作品もあります。

僕の作品はそれぞれ「時間」という概念があり、中には過去と現在で大きな時間の隔たりを持つ作品もあれば、これからお見せする二室目への橋渡しとして左右に配置した作品(記憶的暗號 ‒ 基隆 / Memory Code ‒ Keelung、記憶的暗號 ‒ ⾼雄 / Memory Code ‒ Kaoshung)のように、今回の滞在期間と制作期間だけの短い時間の幅を示す自分自身の現在性を表現した作品もあります。

作品:記憶的暗號 ‒ 基隆 / Memory Code ‒ Keelung

作品:記憶的暗號 ‒ ⾼雄 / Memory Code ‒ Kaoshung

それら作品毎に独立した存在の必要性を持たせていますが、作品はあくまでも空間の時空を感じ取るための「要素」。

その要素を通して、僕は見てくれる方々に「目に見えないモノを受け渡している」と考えています。

目には見えませんが、それは確かに体感を通して感じられるモノだと思います。

その要素を通して、僕は見てくれる方々に「目に見えないモノを受け渡している」と考えています。

目には見えませんが、それは確かに体感を通して感じられるモノだと思います。

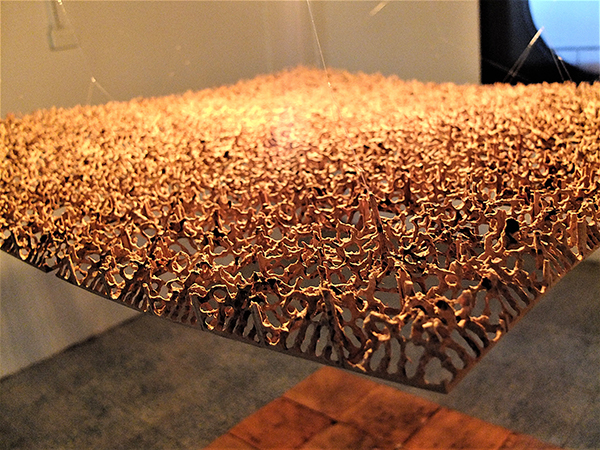

Q:写真手前の作品「記憶的暗號 / Memory Code」、写真後方の作品記憶的暗號 ‒ 那裡/ Memory Code ‒ there」についてお聞かせください。

作品(写真手前):記憶的暗號 / Memory Code| 作品(写真後方)記憶的暗號 ‒ 那裡 / Memory Code ‒ there

橋本: 作品中の写真も、今回作品のために基隆で撮影しました。

船中から離れてゆく港を眺める、祖母の引き上げ時をイメージしました。照明が古めかしいでしょう。

わざわざ古いものを使用したのは、戦争にまつわるエピソードと関係しています。

祖母以外の戦争経験者にも「一番終戦を実感したことは何ですか」と問うと、「灯りを付けてよくなったこと」だと返ってきました。

昔は灯りを目印に爆弾を落とされる危険があったので、部屋が全体的に暗かったそう。それをぱっと付けたとき「ああ、戦争が終わったんだ」と実感したそうです。

作品下の土の塊、材料は台北・陽明山の土。

日本統治時代、親族が遠足で行った思い出があるというエピソードから、その地の土を素材として取り入れることに。

僕はよく現在と過去など時間に関する話をしますが、土はそんな概念関係なしに地球の創生からその場にずっとあるもので、自分たちを包括するような存在です。

土と木で、過去と現在性の対比を表しました。

船中から離れてゆく港を眺める、祖母の引き上げ時をイメージしました。照明が古めかしいでしょう。

わざわざ古いものを使用したのは、戦争にまつわるエピソードと関係しています。

祖母以外の戦争経験者にも「一番終戦を実感したことは何ですか」と問うと、「灯りを付けてよくなったこと」だと返ってきました。

昔は灯りを目印に爆弾を落とされる危険があったので、部屋が全体的に暗かったそう。それをぱっと付けたとき「ああ、戦争が終わったんだ」と実感したそうです。

作品下の土の塊、材料は台北・陽明山の土。

日本統治時代、親族が遠足で行った思い出があるというエピソードから、その地の土を素材として取り入れることに。

僕はよく現在と過去など時間に関する話をしますが、土はそんな概念関係なしに地球の創生からその場にずっとあるもので、自分たちを包括するような存在です。

土と木で、過去と現在性の対比を表しました。

Q:作品「Memory Code」についてお聞かせください。

作品:Memoly Code

橋本: 最後の作品は、今回の展覧会自体のマテリアルです。

今回の作品を削ってできた木屑とペイントのくずと土です。木屑は削るという行為の現在性を示しています。

この作品で始まりと終わりを表しています。展示空間に入ってきたとき、そして最後にも目に触れるから。

今回は作品2・3・5・6のように、全体として「円環」をモチーフとして彫っています。

それは時間の循環等を表しています。僕たち人間はその繰り返しの中に甘んじてしまいがち。

作品制作にあたり日本統治時代の経験者や研究者などとお話し、嬉しいこともある反面、複雑。

その時代を綺麗に言うこともできるけど、結局統治であり戦争。一つの時代を言葉として抜き取ると、必ず正負の面が共存します。

そこをアートの強みで抽象化して表したかったんです。

僕はその時代に対して良いとも悪いとも思いません。僕としてはそれもアートとして重要だと思います。

例えば社会問題に対して反対を掲げたければ、行動や言葉だけではなく、僕にはアーティストとしての表現があり、作品への共感で人の心を動かすことができるはず。

そこにかけなければ、ビジュアルアーティストとしての存在意義がないと思います。僕はそうあり続けたい。

今回の作品では、円環のモチーフで循環をイメージしつつ、また戦争に戻らないように、意識にくさびを刺さなければいけない、それを伝えたいです。

今回の作品を削ってできた木屑とペイントのくずと土です。木屑は削るという行為の現在性を示しています。

この作品で始まりと終わりを表しています。展示空間に入ってきたとき、そして最後にも目に触れるから。

今回は作品2・3・5・6のように、全体として「円環」をモチーフとして彫っています。

それは時間の循環等を表しています。僕たち人間はその繰り返しの中に甘んじてしまいがち。

作品制作にあたり日本統治時代の経験者や研究者などとお話し、嬉しいこともある反面、複雑。

その時代を綺麗に言うこともできるけど、結局統治であり戦争。一つの時代を言葉として抜き取ると、必ず正負の面が共存します。

そこをアートの強みで抽象化して表したかったんです。

僕はその時代に対して良いとも悪いとも思いません。僕としてはそれもアートとして重要だと思います。

例えば社会問題に対して反対を掲げたければ、行動や言葉だけではなく、僕にはアーティストとしての表現があり、作品への共感で人の心を動かすことができるはず。

そこにかけなければ、ビジュアルアーティストとしての存在意義がないと思います。僕はそうあり続けたい。

今回の作品では、円環のモチーフで循環をイメージしつつ、また戦争に戻らないように、意識にくさびを刺さなければいけない、それを伝えたいです。

Q:今回の展示会では、ほとんどが現地で制作をされた作品ですね。

橋本: 手前の作品、「記憶的暗號 / Memory Code」以外は今回のレジデンスで制作しました。

これは2017年の作品で、台北での展示の際、他の作品をお買い上げいただいた文化財団に長期でお預かりいただいていました。

この財団は古亭に展示スペースを持っており、芸術村のある公館から近いこともあり、連絡を取って今回展示のために持ってきました。

今回は台湾での2度目の滞在制作ということもあり、前回の高雄でのレジデンス参加で要領を学びました。

3か月の滞在で制作期間はわずか1か月なので、ある程度事前に準備をしてきました。

普通だったら、なにも準備をせずに現地で作ることに意味があると思いますが、なにせ今回はスケジュールがタイトなんです。

これは2017年の作品で、台北での展示の際、他の作品をお買い上げいただいた文化財団に長期でお預かりいただいていました。

この財団は古亭に展示スペースを持っており、芸術村のある公館から近いこともあり、連絡を取って今回展示のために持ってきました。

今回は台湾での2度目の滞在制作ということもあり、前回の高雄でのレジデンス参加で要領を学びました。

3か月の滞在で制作期間はわずか1か月なので、ある程度事前に準備をしてきました。

普通だったら、なにも準備をせずに現地で作ることに意味があると思いますが、なにせ今回はスケジュールがタイトなんです。

Q:前回、高雄のレジデンスでは何が起こったのでしょう?

橋本: 前回の失敗はまず、工具を持っていかなくて大変でした。当時は結局、そのタームで終わらなくて延長。

機材は壊れるし、工具や材料もオーダーから届くまでに時間がかかるし、結局3か月のうち1か月は何も出来ず。

同じ時期にレジデンスに参加していたスペイン人が、「いやぁ、レジデンスはだいたいこんなもんさ。最初の2~3週間はね、何もできないよ、ハハッ」って。僕みたいなタイプには無理です(笑)。

僕は作品作りでも「蓄積」を意識していて、自分に課した作業はやった分だけ作品になる、逆にサボるだけできなくなる、という意識があります。

最初に自分自身で逃げられないようにそのコンセプトを設定しちゃったんです。

だから、そのできないというもどかしい状況には頭を抱えました。「俺、やってなんぼなんだけど!」って(笑)。

まぁ、そんな失敗経験があったからこそ、今回は万全の準備の元で制作に挑めました。

機材は壊れるし、工具や材料もオーダーから届くまでに時間がかかるし、結局3か月のうち1か月は何も出来ず。

同じ時期にレジデンスに参加していたスペイン人が、「いやぁ、レジデンスはだいたいこんなもんさ。最初の2~3週間はね、何もできないよ、ハハッ」って。僕みたいなタイプには無理です(笑)。

僕は作品作りでも「蓄積」を意識していて、自分に課した作業はやった分だけ作品になる、逆にサボるだけできなくなる、という意識があります。

最初に自分自身で逃げられないようにそのコンセプトを設定しちゃったんです。

だから、そのできないというもどかしい状況には頭を抱えました。「俺、やってなんぼなんだけど!」って(笑)。

まぁ、そんな失敗経験があったからこそ、今回は万全の準備の元で制作に挑めました。

Q:では、作業できない期間はどのように過ごされましたか?

橋本: 初の台湾長期滞在だったので、歩いたり電車に乗ったり。

移動して「見る」ということをして、それはそれで有意義な時間でした。歩くことで場所の雰囲気や人間性など、吸収できるものがあると思います。

あとは自分自身がどこにいるのかを把握すること。それを把握することで、僕が作品に込める「土地の記憶」にもつながると思います。

実はその当時は知らなかったのですが、祖母が幼少時代の一時期を過ごした高雄の官舎の場所が最近分かってきました。

官吏だった曽祖父は、主に台北の西側を転々としていたのですが、祖母たちにとっては高雄のゆったりとした環境が良い思い出として記憶に残っているようでした。

これまで祖母は僕に、当時の思い出を話すことはありませんでした。祖母たちは当時の思い出を忘れる努力をしてきたからです。

実は祖母の実家は大きな会社を経営していて、家にメイドさんがいるような生活をしていたようです。

ただ、引き上げ時は財産を没収されたため、日本では0からのスタート。祖母を含めみんなが「台湾での生活は忘れよう、あの生活は夢だったんだ」と。

祖母は「悪夢だった」と思うようにしたそうです。実際はむしろいい思い出の方が多かったそうですが、「悪夢」だと思い込みでもしないと忘れられなかったそう。

移動して「見る」ということをして、それはそれで有意義な時間でした。歩くことで場所の雰囲気や人間性など、吸収できるものがあると思います。

あとは自分自身がどこにいるのかを把握すること。それを把握することで、僕が作品に込める「土地の記憶」にもつながると思います。

実はその当時は知らなかったのですが、祖母が幼少時代の一時期を過ごした高雄の官舎の場所が最近分かってきました。

官吏だった曽祖父は、主に台北の西側を転々としていたのですが、祖母たちにとっては高雄のゆったりとした環境が良い思い出として記憶に残っているようでした。

これまで祖母は僕に、当時の思い出を話すことはありませんでした。祖母たちは当時の思い出を忘れる努力をしてきたからです。

実は祖母の実家は大きな会社を経営していて、家にメイドさんがいるような生活をしていたようです。

ただ、引き上げ時は財産を没収されたため、日本では0からのスタート。祖母を含めみんなが「台湾での生活は忘れよう、あの生活は夢だったんだ」と。

祖母は「悪夢だった」と思うようにしたそうです。実際はむしろいい思い出の方が多かったそうですが、「悪夢」だと思い込みでもしないと忘れられなかったそう。

Q:では、お祖母様からのお話を聞く機会は全くなかったのでしょうか。

橋本: 近年は、台湾で展示の機会を得ていく中で「当時の話を少し聞かせて」とお願いし、祖母の記憶に触れる機会が増えていきました。どれも17歳までの少女時代の可愛らしい思い出。

例えば、「朝になるとマンゴーが落ちててね、皆が寝ている間に取りに行って引き出しに隠しておいたの」とか、「鬼ごっこをしてガジュマルの木に登ってね、私落ちて骨折しちゃったの」とか、そんな話を聞いていました。

例えば、「朝になるとマンゴーが落ちててね、皆が寝ている間に取りに行って引き出しに隠しておいたの」とか、「鬼ごっこをしてガジュマルの木に登ってね、私落ちて骨折しちゃったの」とか、そんな話を聞いていました。

Q:他にも作品制作のために、ご自身で台湾について調べたそうですね。

橋本: はい、過去の会社の話や一族の詳細な内容などを調べたりしました。新聞社の記者さんや研究者、長期滞在者の協力の元、当時の新聞や口述歴史についても情報をいただきました。

そう言った方々とは、この展示を通して知り合うことができました。それらのつながりのおかげで、信ぴょう性の高い情報を作品に反映できましたし、自身のルーツを深く追えました。

祖母にも報告したいことが判明して、実は今まで詳細不詳だった祖母の父が亡くなった場所を特定することができそうなんです。

台湾・苗栗ということまでは分かっていますが、あと少し。そういう具体性があり、いい収穫になりました。

ルーツを辿ることで分かってきたことがたくさんあるので、次回は祖母たちを案内したいです。その場に来れば、きっと何か思い出して話してくれると思うんです。

そう言った方々とは、この展示を通して知り合うことができました。それらのつながりのおかげで、信ぴょう性の高い情報を作品に反映できましたし、自身のルーツを深く追えました。

祖母にも報告したいことが判明して、実は今まで詳細不詳だった祖母の父が亡くなった場所を特定することができそうなんです。

台湾・苗栗ということまでは分かっていますが、あと少し。そういう具体性があり、いい収穫になりました。

ルーツを辿ることで分かってきたことがたくさんあるので、次回は祖母たちを案内したいです。その場に来れば、きっと何か思い出して話してくれると思うんです。

Q:ここからは、展示物以外のこともお伺いしていきます。橋本さんは台湾で作品を発表することをどうお考えですか。

橋本: 自分のルーツが台湾にあるということもあり、ここ数年台湾で制作及び発表をしたいという思いがありました。

そして今回、トーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)のエクスチェンジプログラムに応募し訪台しました。

NYでの展示経験と比較し、台湾の良さは海外アーティストに対する寛容さ。反応が優しいです。確かにアートは元々お金持ちと格差が育ててきた文化という歴史的側面があります。

しかしアーティスト自身が欧米や中国など大型アートマーケットばかりに意識を向け制作・発表をするようでは本末転倒。

そこに甘んじるのはアーティストとして違います。アーティストとしては常に両睨みでないといけません。

そして今回、トーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)のエクスチェンジプログラムに応募し訪台しました。

NYでの展示経験と比較し、台湾の良さは海外アーティストに対する寛容さ。反応が優しいです。確かにアートは元々お金持ちと格差が育ててきた文化という歴史的側面があります。

しかしアーティスト自身が欧米や中国など大型アートマーケットばかりに意識を向け制作・発表をするようでは本末転倒。

そこに甘んじるのはアーティストとして違います。アーティストとしては常に両睨みでないといけません。

Q:では、橋本さん自身はそれらの大きなマーケットに参入することを考えていらっしゃらないのでしょうか。

橋本: ちょっと前まで、僕自身も中国やアメリカのNYで作品を発表したいと思っていました。

NYでの経験はすごくためになりましたが、そこで自分の作品を認知してもらうためには居座り続けて、段階的に自分の作品を人目に触れるようにしなければ意味がないと分かりました。

例えば自分の作品を映像化し、10分に一度のペースで人目に触れるようにできれば「あ、これ見たことがあるな」と認知されるように。それでやっとスタートラインに立った状態。

そんなことをし続けられるのは、お金持ちかお金を稼げている人に限定されるのではないかと思います。

アートがそんな状態でいいのかと疑問に思います。そう考えると、自分にとってはそのような場所よりも、繋がりのある台湾がいいですし、もちろん台湾が好きです。

NYでの経験はすごくためになりましたが、そこで自分の作品を認知してもらうためには居座り続けて、段階的に自分の作品を人目に触れるようにしなければ意味がないと分かりました。

例えば自分の作品を映像化し、10分に一度のペースで人目に触れるようにできれば「あ、これ見たことがあるな」と認知されるように。それでやっとスタートラインに立った状態。

そんなことをし続けられるのは、お金持ちかお金を稼げている人に限定されるのではないかと思います。

アートがそんな状態でいいのかと疑問に思います。そう考えると、自分にとってはそのような場所よりも、繋がりのある台湾がいいですし、もちろん台湾が好きです。

Q:今後、制作の拠点を台湾に移すことはお考えですか?

橋本: 気持ちの面よりも実質的な問題を含めて迷っています。

台湾は自身の創作に深く関わっていて、創作活動と発表がしやすい場所。芸術が盛んな場所も台湾各地にあります。

台北には今回駐村した寶藏巖の他に北投久號という芸術施設もあり、生活費も日本より安く感じるので、心が動いています。

でも今回のように期限付きの滞在と移住は話が別。

居住環境で比較すると、日本には慣れ親しんだ便利さがあり、家族には日本での仕事があります。全てを考慮しつつ活動拠点は本気で悩み中です。

台湾は自身の創作に深く関わっていて、創作活動と発表がしやすい場所。芸術が盛んな場所も台湾各地にあります。

台北には今回駐村した寶藏巖の他に北投久號という芸術施設もあり、生活費も日本より安く感じるので、心が動いています。

でも今回のように期限付きの滞在と移住は話が別。

居住環境で比較すると、日本には慣れ親しんだ便利さがあり、家族には日本での仕事があります。全てを考慮しつつ活動拠点は本気で悩み中です。

Q:制作拠点の移動が、ご自身の創作にも深く影響するかもしれませんね。

橋本: 場所を変えれば、使用する素材が変わり、作品も変わります。むしろそれは恐れていないし、変わるべき。自身の作風が変わることに恐れはありません。

例えば土は今回初めて使用した素材で、今後の作品で主な素材になる可能性を十分に秘めています。

土を表現の媒材として使用する意図は、他の素材と異なります。また、国や地域が変われば、土の断層は全く異なり、全く違う面を見せてくれます。

新しい素材に触れて新しい経験の中で感じた影響は、自分の中にどんどん蓄積しますし、僕自身もそれを楽しんでいます。

拠点を移動しても、普段から意識している「蓄積」という概念は一貫して揺らぎません。

例えば土は今回初めて使用した素材で、今後の作品で主な素材になる可能性を十分に秘めています。

土を表現の媒材として使用する意図は、他の素材と異なります。また、国や地域が変われば、土の断層は全く異なり、全く違う面を見せてくれます。

新しい素材に触れて新しい経験の中で感じた影響は、自分の中にどんどん蓄積しますし、僕自身もそれを楽しんでいます。

拠点を移動しても、普段から意識している「蓄積」という概念は一貫して揺らぎません。

Q:台湾と日本の繋がりが、橋本さんご自身にどのような影響を与えていると感じていますか?

橋本: 僕がアートの道に進んだのは、もともと現在に生きていることが掴みづらくて、何か確かなものを求めたいという目的から。その過程で日本と台湾の繋がりに出会いました。

誰にでも過去があり、そして親族がいます。僕の場合、そこに日本統治時代という明確な歴史的な特異点がありました。

台湾は複雑で、興味深いです。過ごしてきた時代や受けてきた教育の違いから、世代によって話せる言語も思想も違う。

時にはそれが原因となり家族内で衝突が起きたり、それを避けようと気を使ったり。

世代に目に見えそうなくらい明確な「断層」があるのが部外者の僕からみた台湾の興味深い部分。それに日本が一つの時代として明らかに関わっています。

その時代が自分自身のルーツの中に入っていること、アーティストとしてこれ以上の意義はないです。橋本仁一個人として生きる上でも、この物語は自身の存在の明確化の鍵だと思います。

アートを通してできた台湾との繋がりは、何かの導きのような気さえします。

台北での初展示会は2016年に参加したコンペのグランプリ副賞。応募する時から「あ、このコンペは俺のコンペだ!」とピンとくるものがありました。

今回のエクスチェンジプログラムも、ある展示会会場でふと手にしたリーフレットから繋がったんです。「これ、台湾だな。行くしかない!」と。

潜在意識から自分の運命に関係があるものを察知し、視界に入れたんでしょうね。

これら台湾が与えてくれる一つひとつの経験の積み重ねで、現在に生きていることをアートとして表現していける気がします。

誰にでも過去があり、そして親族がいます。僕の場合、そこに日本統治時代という明確な歴史的な特異点がありました。

台湾は複雑で、興味深いです。過ごしてきた時代や受けてきた教育の違いから、世代によって話せる言語も思想も違う。

時にはそれが原因となり家族内で衝突が起きたり、それを避けようと気を使ったり。

世代に目に見えそうなくらい明確な「断層」があるのが部外者の僕からみた台湾の興味深い部分。それに日本が一つの時代として明らかに関わっています。

その時代が自分自身のルーツの中に入っていること、アーティストとしてこれ以上の意義はないです。橋本仁一個人として生きる上でも、この物語は自身の存在の明確化の鍵だと思います。

アートを通してできた台湾との繋がりは、何かの導きのような気さえします。

台北での初展示会は2016年に参加したコンペのグランプリ副賞。応募する時から「あ、このコンペは俺のコンペだ!」とピンとくるものがありました。

今回のエクスチェンジプログラムも、ある展示会会場でふと手にしたリーフレットから繋がったんです。「これ、台湾だな。行くしかない!」と。

潜在意識から自分の運命に関係があるものを察知し、視界に入れたんでしょうね。

これら台湾が与えてくれる一つひとつの経験の積み重ねで、現在に生きていることをアートとして表現していける気がします。

Q:今回台北でのアーティストインレジデンスはいかがでしたか?

橋本: 自分のルーツにまつわるものが具体的に集まってきたように感じます。犬吉工作室や展示のオープニングでの在台日本人との出会いなど。

レジデンス終了後も、引き続き台北で今回の作品を展示します(本店時は2020年1月末で終了)。

そこは以前に僕の作品を購入してくださったところです。そことのつながりも濃くなり、1月に開催されるアートフェアONE ART Taipeiに若者枠として参加出来る運びとなりました。

具体性のある一歩が踏み出せたのが大きな収穫です。

レジデンス終了後も、引き続き台北で今回の作品を展示します(本店時は2020年1月末で終了)。

そこは以前に僕の作品を購入してくださったところです。そことのつながりも濃くなり、1月に開催されるアートフェアONE ART Taipeiに若者枠として参加出来る運びとなりました。

具体性のある一歩が踏み出せたのが大きな収穫です。

Q:今後の目標と展望をお伺いします。

橋本: 僕の持論ですが、アートは「目に見えないものの受け渡し」。その目に見えないものの精度を上げていくのが今後の目標と展望です。

僕は自身のアート表現を通し、触れられないものに触れている感覚を増やしていきたいです。

今回の展示では、空間に対する作用を表現できた手ごたえが非常に大きかったです。

そして今後空間とモノの関係性を深く掘り下げていけば、より豊かな表現ができる可能性も感じました。

目の前に広がる日常風景も一つの空間の在り方、表現のヒントが溢れています。

例えば展示室の前の庭に転がっているレンガ一つでさえ、それが持つ時間の長さや速さ、リズムは他とは全部違います。

それら一つひとつをある空間に配置することで、モノ同士の相互関係の中で四次元が掴めるようになる感覚があります。

四次元は物理的にあると確約されていますが人間はそれを感知し触れることはできません。

また、「日本人アーティストとして」という部分も、今後より意識していき、自身をもって発信していかないと、と思います。

自分が日本に生まれたことの意義であり、特質でもあると思います。

「東洋人・日本人としての自分」の感覚で表現していくのは、私のアーティストとしての戦いの一つです。

台湾でいうと、基隆は僕にアーティストとしての大きな刺激と影響を与えた場所です。そこにはまさに、僕の表現したいものが残っています。

例えば古い物の上に新しい建築を重ねたような場所。

アパートや団地みたいな風貌の建物から廊下や土管がせり出していて、なんだかちょっと怪しい雰囲気。それぞれのモノが持つ時間の断層が違う、異世界にはいったような感覚でした。

今回台湾で表現したかったことはまさにそれで、それが自然に出来ている場所に行ったのが初めてでした。

モノと空間が生み出す、目には見えない感覚を結び付けられるのも大切です。これからも「目に見えないモノの受け渡し」ができる作品と空間づくりを目指していきます。

僕は自身のアート表現を通し、触れられないものに触れている感覚を増やしていきたいです。

今回の展示では、空間に対する作用を表現できた手ごたえが非常に大きかったです。

そして今後空間とモノの関係性を深く掘り下げていけば、より豊かな表現ができる可能性も感じました。

目の前に広がる日常風景も一つの空間の在り方、表現のヒントが溢れています。

例えば展示室の前の庭に転がっているレンガ一つでさえ、それが持つ時間の長さや速さ、リズムは他とは全部違います。

それら一つひとつをある空間に配置することで、モノ同士の相互関係の中で四次元が掴めるようになる感覚があります。

四次元は物理的にあると確約されていますが人間はそれを感知し触れることはできません。

また、「日本人アーティストとして」という部分も、今後より意識していき、自身をもって発信していかないと、と思います。

自分が日本に生まれたことの意義であり、特質でもあると思います。

「東洋人・日本人としての自分」の感覚で表現していくのは、私のアーティストとしての戦いの一つです。

台湾でいうと、基隆は僕にアーティストとしての大きな刺激と影響を与えた場所です。そこにはまさに、僕の表現したいものが残っています。

例えば古い物の上に新しい建築を重ねたような場所。

アパートや団地みたいな風貌の建物から廊下や土管がせり出していて、なんだかちょっと怪しい雰囲気。それぞれのモノが持つ時間の断層が違う、異世界にはいったような感覚でした。

今回台湾で表現したかったことはまさにそれで、それが自然に出来ている場所に行ったのが初めてでした。

モノと空間が生み出す、目には見えない感覚を結び付けられるのも大切です。これからも「目に見えないモノの受け渡し」ができる作品と空間づくりを目指していきます。

POSTSCRIPT

今回橋本さんの作品やご自身についてお話を伺っていく中で印象的だったのは、「日本統治時代」という特異な時代にルーツを持つアーティストでありつつ、その時代を良い・悪いという価値基準で判断せず、「アート」だからこそできる抽象化という強みを生かした表現をされていた部分です。

特に戦争が関連する時代の影響を受けて制作された作品には、政治的思想が込められたプロパガンダ作品などが目立ったり、あるいは全面に平和至上主義を訴えるような作品が見受けられます。

そのような中、戦争・そして統治という一時代、そしてその後を生きた人々が持つ正負の感情を包括しつつ、「ありのままを表現する」言うは易く行うは難いことです。

インタビュアー自身、大学時代に台湾の日本統治時代を専門に研究していたという経緯があり、今回の橋本さんへのインタビューをとても楽しみにしていました。

中でも橋本さんがおっしゃった「良いとも悪いとも言い切れない複雑さ」という言葉には深く共感しました。

当時私は日本統治時代の教育を受けた方へのインタビューを通し、その方々が伝えてくださった言葉の表面上の意味を掬い取り、文字にするだけでは何かが足りない気がしていました。

ほんの数年前のことを思い出して話すような言葉と言葉のわずかな間、そして時には言葉選びに迷った結果の長い沈黙。

声のトーン、そして表情などから「昔を偲ぶ」という肯定的な言葉だけでは語れない思いがあるのだとも伝わりました。

日本統治時代。この一つの時代が与えた現在の台湾にも残る影響として、道路や鉄道、水道などのインフラ整備を称賛する声は多いです。

しかしそれは実益があるからこその称賛。実際には初等教育から皇民化教育や国語(日本語)教育などの裏に、台湾語や客家語、原住民語の使用禁止など、母語を奪い思想や表現の幅を制限したり、元々の台湾の習慣や文化を弾圧し、「日本人」と同化することを強制した過去もあります。

そして、この共通の時代を過ごした人間であっても、湾生の日本人と台湾人では当時の立場や身分にも差があり、また統治終了後の経験も異なることから、全く違う見解や思い入れがあるかと思います。

日本統治時代、そして国民党政府による戒厳令を経て、現在の台湾があります。それぞれの世代、人種による経験の違いから、今日の多元的な台湾が形成されたのでしょう。

また、その違いに関心を寄せつつも客観視できるからこそ、台湾には様々な表現への寛容性があります。その「寛容性」が今後も失われないような台湾であり続けてほしいです。

橋本さん、インタビューにご協力くださりありがとうござました!

特に戦争が関連する時代の影響を受けて制作された作品には、政治的思想が込められたプロパガンダ作品などが目立ったり、あるいは全面に平和至上主義を訴えるような作品が見受けられます。

そのような中、戦争・そして統治という一時代、そしてその後を生きた人々が持つ正負の感情を包括しつつ、「ありのままを表現する」言うは易く行うは難いことです。

インタビュアー自身、大学時代に台湾の日本統治時代を専門に研究していたという経緯があり、今回の橋本さんへのインタビューをとても楽しみにしていました。

中でも橋本さんがおっしゃった「良いとも悪いとも言い切れない複雑さ」という言葉には深く共感しました。

当時私は日本統治時代の教育を受けた方へのインタビューを通し、その方々が伝えてくださった言葉の表面上の意味を掬い取り、文字にするだけでは何かが足りない気がしていました。

ほんの数年前のことを思い出して話すような言葉と言葉のわずかな間、そして時には言葉選びに迷った結果の長い沈黙。

声のトーン、そして表情などから「昔を偲ぶ」という肯定的な言葉だけでは語れない思いがあるのだとも伝わりました。

日本統治時代。この一つの時代が与えた現在の台湾にも残る影響として、道路や鉄道、水道などのインフラ整備を称賛する声は多いです。

しかしそれは実益があるからこその称賛。実際には初等教育から皇民化教育や国語(日本語)教育などの裏に、台湾語や客家語、原住民語の使用禁止など、母語を奪い思想や表現の幅を制限したり、元々の台湾の習慣や文化を弾圧し、「日本人」と同化することを強制した過去もあります。

そして、この共通の時代を過ごした人間であっても、湾生の日本人と台湾人では当時の立場や身分にも差があり、また統治終了後の経験も異なることから、全く違う見解や思い入れがあるかと思います。

日本統治時代、そして国民党政府による戒厳令を経て、現在の台湾があります。それぞれの世代、人種による経験の違いから、今日の多元的な台湾が形成されたのでしょう。

また、その違いに関心を寄せつつも客観視できるからこそ、台湾には様々な表現への寛容性があります。その「寛容性」が今後も失われないような台湾であり続けてほしいです。

橋本さん、インタビューにご協力くださりありがとうござました!

竹内裕美子

ワーキングホリデーで台南に滞在中。現地で中日翻訳及び通訳、日本語教育などに携わる。台湾のカルチャークリエイティブシーンに興味を持ち、クリエイターのサポート及び情報発信を続けている。

Facebook:yumiko.takeuchi.555

■海外暮らしの関西ウーマン(台湾) 記事一覧

-

台湾でもご活躍中の日本人アーティスト、橋本仁さんへのインタビュー。台湾と彼の関係とは…?

-

文学や芸術に親しめる空間「製本スタジオ」を運営する、建築デザイン家のシュウさんと翻訳・作家のりんさん

-

JustinさんChiliさんご夫婦のレザー・木工ブランド『好貨概念實驗室』。工房はワークショップの場でもあります。

-

製陶業が有名な都市・桃園へ。李立仁さんと陳定慧さんによって設立された陶器ブランド「陶事」を訪ねました。

-

クラフト紙の財布を制作するブランド「1983ER」RayさんEinさん夫妻の自宅兼スタジオにお伺いしました。

-

個性豊かな猫たちとの日常を描く 猫漫画作家 咪仔(ミ―ザイ)さん

-

大家好!(皆さんこんにちは)台南に暮らす竹内裕美子です