HOME![]() ■海外暮らしの関西ウーマン(台湾)

■海外暮らしの関西ウーマン(台湾)

![]() 「用の美」を追い求め ― 陶器ブランド『陶事』

「用の美」を追い求め ― 陶器ブランド『陶事』 ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■海外暮らしの関西ウーマン(台湾)

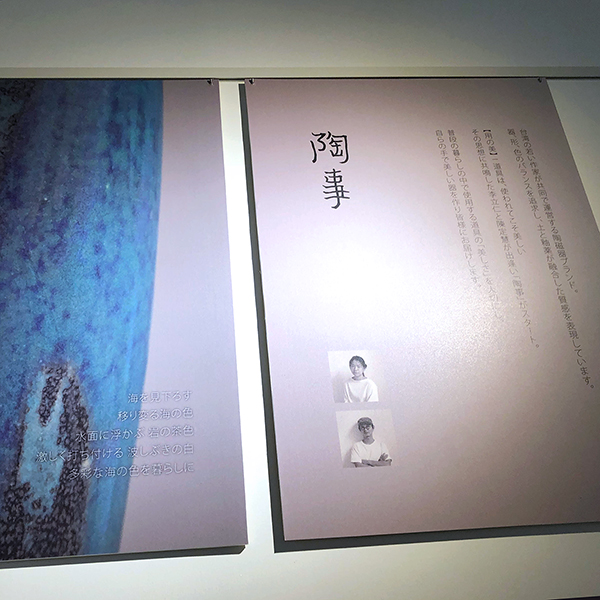

「用の美」を追い求め ― 陶器ブランド『陶事』

「用の美」を追い求め ― 陶器ブランド『陶事』

你好(にーはお)!台湾在住の京都人、竹内裕美子です。台湾クリエイターへのインタビューVol.3は、台北から台湾鉄道に揺られ30分、桃園へ。ここは鶯歌(インガー)という街をはじめ、製陶業が有名な都市です。

そんな桃園へ、陶器ブランド「陶事」を訪ねてきました。スタジオには温度管理が必要な製作中の作品があり暑いとのことで、インタビューは桃園の某カフェで行うことに。窯のある室内で緻密な作業を行う、お二人の日頃の苦労は計り知れません。

陶事

2014年末に李立仁(Lucase Lee)さんと陳定慧(Cathy Chen)さんによって設立された陶器ブランド。

「陶」は陶器。彼らにとっての陶器とは「用の美」を表現するための媒材。民芸運動家、柳宗悦の「道具は使われてこそ美しい」という用の美の理念がお二人の共通認識となり、ブランド設立に繋がりました。

「事」はある目的に従事すること、ある考えを表現すること。例えば「陶事」の二文字を急須に落款するのは、陶事としての製造責任を示すだけでなく、急須がお茶を淹れるという目的に携わる物だと表しています。

Cathyさんが追求するのは器・形・色の組み合わせ方とラインの比率、そして手作りならではの質感。Lucaseさんは土と釉薬の調和が生み出す魅力を最大限に引き出すことで、自身の理想の質感を追求しています。

そんな彼らが「陶事」として追い求めるもの、それは陶土・型・釉薬での質感の表現。ラインとフォルム、陶土と釉薬の調和を最大限に生かすことで美しい作品を生み出します。

そして欠かせないのは使用する人々の存在。彼らの生み出す作品が人々の日常に溶け込み、生活という物語を綴っていくことで、一つの作品が完成するのです。

「陶」は陶器。彼らにとっての陶器とは「用の美」を表現するための媒材。民芸運動家、柳宗悦の「道具は使われてこそ美しい」という用の美の理念がお二人の共通認識となり、ブランド設立に繋がりました。

「事」はある目的に従事すること、ある考えを表現すること。例えば「陶事」の二文字を急須に落款するのは、陶事としての製造責任を示すだけでなく、急須がお茶を淹れるという目的に携わる物だと表しています。

Cathyさんが追求するのは器・形・色の組み合わせ方とラインの比率、そして手作りならではの質感。Lucaseさんは土と釉薬の調和が生み出す魅力を最大限に引き出すことで、自身の理想の質感を追求しています。

そんな彼らが「陶事」として追い求めるもの、それは陶土・型・釉薬での質感の表現。ラインとフォルム、陶土と釉薬の調和を最大限に生かすことで美しい作品を生み出します。

そして欠かせないのは使用する人々の存在。彼らの生み出す作品が人々の日常に溶け込み、生活という物語を綴っていくことで、一つの作品が完成するのです。

INTERVIEW

Q:どのようなきっかけで「陶事」を設立されましたか?

Cathyさん(以下Cathy):元々ブランドを設立するつもりはなく、最初は一緒に依頼物を制作していただけなんです。

Lucaseさん(以下Lucase):その中で次第に、作品制作の共通認識の多さに気付き始めました。それに一人よりも二人で試行錯誤しながら制作をする方が、達成感があります。実務的な面では、工程の分担というやり方が僕らに合ったからです。その頃から徐々にオリジナルブランドの立ち上げという目標ができ始めました。

Cathy:依頼物制作を続ける傍ら、自分たちの作品を作り貯めていきました。ある程度溜まってから、外部に発表するためにブランドを立ち上げようと決心。

Lucase:ブランドの作品は依頼物とほぼ同じ工程で作っていますが、決定的に違うところは「自分たちの作りたいものを作る」という点です。

Lucaseさん(以下Lucase):その中で次第に、作品制作の共通認識の多さに気付き始めました。それに一人よりも二人で試行錯誤しながら制作をする方が、達成感があります。実務的な面では、工程の分担というやり方が僕らに合ったからです。その頃から徐々にオリジナルブランドの立ち上げという目標ができ始めました。

Cathy:依頼物制作を続ける傍ら、自分たちの作品を作り貯めていきました。ある程度溜まってから、外部に発表するためにブランドを立ち上げようと決心。

Lucase:ブランドの作品は依頼物とほぼ同じ工程で作っていますが、決定的に違うところは「自分たちの作りたいものを作る」という点です。

Q:お二人の共通認識「用の美」を持つ作品制作ということでしょうか。

Cathy:そうです!工芸作品に必要なのは実用性。自己表現に偏った芸術作品ではなく、実用性に基づく美観が大事だと思います。

Lucase:工芸は、第一に用途。例えば茶杯はお茶を飲むために発明されて以来、そのように使用され続けています。僕たちは作品本来の用途と使用時の美観を重視し、気持ちよく使えて手の中で美しく見えるような作品作りを心掛けています。使用の基準を満たして心地よく使用できるよう、これまでの制作経験や使用に関するお客様の感想も参考にしています。

Q:ブランド設立前、どのような経緯からお二人で依頼の受注を始めたのですか?

Cathy:元々私たちは大学の先輩、後輩。その当時台湾教育部企画のイベントで知り合い、「Lucaseとなら一緒に作品作りができる」と感じました。その後他の仕事も経験しましたが、工芸に携わりたい気持ちは変わりませんでした。

Lucase:僕は大学卒業後に兵役へ。退役後、まずは経験を積むため陶器工場に就職。後に仕事のかたわら個人で依頼を受け始めました。両立は思いのほか大変で、工場を辞めて個人で依頼物を制作する日々が始まりました。

その頃からCathyがよく訪ねてくるようになりました。当時の僕のスタジオで作品制作したり、陶芸について二人で熱く語ったり。それから二人で案件を受けてもいいと思うように。

Lucase:僕は大学卒業後に兵役へ。退役後、まずは経験を積むため陶器工場に就職。後に仕事のかたわら個人で依頼を受け始めました。両立は思いのほか大変で、工場を辞めて個人で依頼物を制作する日々が始まりました。

その頃からCathyがよく訪ねてくるようになりました。当時の僕のスタジオで作品制作したり、陶芸について二人で熱く語ったり。それから二人で案件を受けてもいいと思うように。

その頃に初めて二人で仕事を受けてみました。台北・淡水の 滬尾砲台公園に、長さ12m×高さ1.6mの陶板壁画を制作する、大規模な公共芸術作品制作プロジェクトでした。

デザイナーが手掛けたデザインを、私たちが陶板として形にしました。それまでに経験のない程大きな作品を自分たちが作れるか不安でした。陶板を一枚の作品として一気に焼くことはできないので、デザインの線に沿いパズルピースのようにパーツに分け、それを合わせて完成させました。

Cathy:通常なら半年ほどかかる作業量を、2ヶ月間日夜問わず働き続けて終わらせました。一体何枚のパーツを焼成したことか…。

一番記憶に残っているのは、真夏の作業で死ぬほど暑かったこと(笑)。今振り返ってみると、過去に二人で受けた中であれ以上に難しく大変だった依頼はありません。だからこそ、その作品を完成させたのが大きな自信に繋がりました。

一番記憶に残っているのは、真夏の作業で死ぬほど暑かったこと(笑)。今振り返ってみると、過去に二人で受けた中であれ以上に難しく大変だった依頼はありません。だからこそ、その作品を完成させたのが大きな自信に繋がりました。

Q:ブランド設立の決め手は?

Lucase:大きな案件をタイトな制作期間を通して、集中して滞りなく制作活動に取り組めたこと。どのような工程で制作を進めるか意思疎通がとりやすく、制作活動が行いやすいパートナーだと感じたこと。これが二人でブランドを経営していける確信を持った理由です。

Cathy:ブランド経営の決心が固まったのは、共通認識を持つパートナーと思えたこと。意見が食い違っても、対立するのではなく受け入れる姿勢があるのも重要なポイントです。

Cathy:ブランド経営の決心が固まったのは、共通認識を持つパートナーと思えたこと。意見が食い違っても、対立するのではなく受け入れる姿勢があるのも重要なポイントです。

Q:「陶事」としての制作と、依頼物の制作の決定的な違いは何ですか?

Lucase:一番の違いは、依頼物の作品制作は収入源としての仕事、ブランドとしての作品制作は自由な創作という点。ブランド経営の一番の苦悩は金銭面の問題。他に安定した収入源があれば、それに囚われず気持ちよく無心で創作に打ち込めます。だからこそ創作と収入は切り離すべきだと考えました。

Cathy:現実的な話ですが、今の私たちにとっては制作が「収入に直結するか否か」という線引きが必要。収入に直結しないものは、極端に言えば趣味の範囲。もちろん将来の目標は、自分の好きな作品の制作=収入になることです!

Cathy:現実的な話ですが、今の私たちにとっては制作が「収入に直結するか否か」という線引きが必要。収入に直結しないものは、極端に言えば趣味の範囲。もちろん将来の目標は、自分の好きな作品の制作=収入になることです!

Lucase:ブランドの作品は損得勘定なしだからこそ、自由にのびのびと創作できます。そんな環境を支える主な収入源は、公共芸術作品制作の案件。台北・景美の仙跡岩、板橋の新埔國小、華山の大草原遊戲場、桃園・林口の國立體育大學などにも僕らの陶板作品がありますよ。

Cathy:もう一つの大きな違いは、誰の意見を優先するか。依頼物はお客様のご要望、ブランドの作品は私たちの主観で制作します。依頼物は機能基準をお伝えした上で完成図をすり合わせます。基準はいたってシンプル。茶器なら水が漏れないこと、負荷に耐えうること。それぞれの茶器の形が香りや味に与える影響もお伝えします。外観はお客様のご要望に沿えるよう努力します。

Lucase:使用という観点なら共通認識が持ちやすいです。それに対して美観は人によって異なります。全ての人の審美基準を満たすことはできないからこそ、ブランドとして自身らの美観基準を大切にしています。「使用」そして「美観」、この二つの観点が作品制作には欠かせません。

Cathy:もう一つの大きな違いは、誰の意見を優先するか。依頼物はお客様のご要望、ブランドの作品は私たちの主観で制作します。依頼物は機能基準をお伝えした上で完成図をすり合わせます。基準はいたってシンプル。茶器なら水が漏れないこと、負荷に耐えうること。それぞれの茶器の形が香りや味に与える影響もお伝えします。外観はお客様のご要望に沿えるよう努力します。

Lucase:使用という観点なら共通認識が持ちやすいです。それに対して美観は人によって異なります。全ての人の審美基準を満たすことはできないからこそ、ブランドとして自身らの美観基準を大切にしています。「使用」そして「美観」、この二つの観点が作品制作には欠かせません。

Q:「陶事」としての制作の理想は?

Lucase:特に何も考えなくても勝手に手が動き、素晴らしい作品となる状態です。今の僕たちは、茶杯などがその状態で作れています。まるで陶器が僕らにインスピレーションを与え、私たちの身体を使ってその形を生み出しているのでは、とさえ感じます。私たちが尊敬する柳宗悦もその状態を好んでいました。

Q:作品制作の工程をお伺いします。

Lucase:大まかに以下の工程で制作を行います。陶土・釉薬などの準備(原料の調合)⇒成型⇒乾燥⇒素焼き⇒釉薬をかける⇒本焼き

陶土や釉薬は原料専門店から買い付けて調合します。制作物の用途や目的に応じた焼成度や強度があるので、それに合わせます。

Cathy:調合した釉薬は、試し焼きをして問題がなければ作品に使用。釉薬の原材料は主に鉱物です。

Lucase:作品を成型後、半乾燥する前に細部を修正し、本格的に乾燥させます。次に低温で素焼き、そして釉薬をかけます。素焼き後は強度と吸水性が増し、釉薬が馴染みやすくなります。とはいえ釉薬のかけ過ぎは禁物。釉薬を吸えば吸うほど作品自体の重みが増すので、手にとって使う茶器などは特に注意が必要です。

本焼きは約1240度。その過程で釉薬の色が変化していきます。窯から出したら少し修正します(蓋付きの作品は密閉度を調整するなど)。極限まで細部にこだわるのが工芸です。

―――(インタビュー終了後、日が傾いてきたタイミングでスタジオを訪問。制作工程の一部を拝見させていただきました。)

Lucase:作品を成型後、半乾燥する前に細部を修正し、本格的に乾燥させます。次に低温で素焼き、そして釉薬をかけます。素焼き後は強度と吸水性が増し、釉薬が馴染みやすくなります。とはいえ釉薬のかけ過ぎは禁物。釉薬を吸えば吸うほど作品自体の重みが増すので、手にとって使う茶器などは特に注意が必要です。

本焼きは約1240度。その過程で釉薬の色が変化していきます。窯から出したら少し修正します(蓋付きの作品は密閉度を調整するなど)。極限まで細部にこだわるのが工芸です。

―――(インタビュー終了後、日が傾いてきたタイミングでスタジオを訪問。制作工程の一部を拝見させていただきました。)

Q:今からの作業は?

Cathy:焼成後の微調整です。まずは側面。

次に底面を平らにしていきます。

この作業をしないと、器を置いたときに不安定になるので何度も念入りに行います。平らでないところを探す方法はとても簡単。底面で円を描くように作業台にこすりつけ、汚れの付いた部分が凸部分。そこを削り、また作業台でこすって確認し…という流れです。

満足いく仕上がりになったら、少し湿らせた後に「陶事」の印を落款します。

Lucase:陶土の表面には凹凸があり、薄い部分や釉薬が溜まって濃い部分ができます。海底シリーズの釉薬なら、釉薬が多い部分は青みが強く、薄い部分はサンゴ礁のように見え、土本来の色合いや質感も感じられます。

Q:釉薬や陶土の原料へのこだわりは?

Lucase:僕らが使う原料は基本的に輸入品、品質にはとてもこだわっています。蛙目粘土、石灰、長石などは日本産。日本産の原料は成分が安定しているので重宝します。高嶺土や珪酸はアメリカ産、他にも一部カナダ産の原料などを使用。台湾の国土は小さくて資源が豊富ではないので、ほぼ輸入に頼っています。

Q:この機械は?

Lucase:これは土練機、調合後の粘土が大量に練れる機械です。陶土は元々たくさん菌がいるのでカビが生えにくいですが、それでも台湾の高湿度は危険。スタジオの風通しを良くし、乾燥状態を保っています。でも土が乾燥してしまうと、使える状態に戻すのは大変なので、乾燥しすぎにも注意が必要。

Q:ここからはお二人の作品に関してお伺いしていきます。陶事の代表作「海底」シリーズについて詳しくお聞かせください。

Lucase:名前の通り、海底を変化に富んだ色で表現。淡い青や緑、深みのある青や黒を合わせ、海の浅深を表しています。陶土本来の色を生かして海の浅瀬を表すことでより味わい深くなります。釉薬の厚みは色の濃淡に影響するので、作品イメージに合わせて調整します。色の変化が激しすぎると美観が損なわれることも。「美しさ」を基準とし、その範囲の中で調整します。

Cathy:海底シリーズの制作開始は2014年。ブランドの代表作について意見を交わして制作に取り掛かり、何百という色を試作。理想に近いものを厳選し、安定して作れるようにしました。青の釉薬は世界中で使用されていますが、青をベースとして色の変化をテーマにした作品は多くありません。

Lucase:色の創造はとても長い道のりです。陶器の形、陶土と釉薬の厚みと調合、上釉、焼成…。様々な要素が複雑に絡み合い、一つの色を作りだすのですから。実験を繰り返し、ゆっくりと理想の色に近づいていき、遂にある日、二人が声を揃えて「これだ!」と思えるものが完成しました!

Cathy:海底シリーズの制作開始は2014年。ブランドの代表作について意見を交わして制作に取り掛かり、何百という色を試作。理想に近いものを厳選し、安定して作れるようにしました。青の釉薬は世界中で使用されていますが、青をベースとして色の変化をテーマにした作品は多くありません。

Lucase:色の創造はとても長い道のりです。陶器の形、陶土と釉薬の厚みと調合、上釉、焼成…。様々な要素が複雑に絡み合い、一つの色を作りだすのですから。実験を繰り返し、ゆっくりと理想の色に近づいていき、遂にある日、二人が声を揃えて「これだ!」と思えるものが完成しました!

Q:「海底」シリーズ発表後の外部の反応は?それに対するお二人の感想も知りたいです。

Lucase:2017年末に最初の一セットを発表した当時、実は作品の発表に適した場所との繋がりが少なくて。それにSNSでの発信すらしていませんでした。知り合いのお店に作品を置かせてもらい、自分たちはスタジオで作品制作をする、ただそれだけでした。

2018年、数々の大型展示会へ出展。商業家や買い手など、外部の方との繋がりができたことに達成感を感じる一方で、「陶事」という存在を認知されてようやくブランドと呼べるのだと実感しました。

また、自分たちの作品を適した場所で発表する重要性にも気づきました。そのような場なら、僕らの海底シリーズの陶器は売り切れにだってなるんだということも。この頃からブランドとしての自信が感じられるようになり、海外での展示会への参加を意識し始めました。

2018年、数々の大型展示会へ出展。商業家や買い手など、外部の方との繋がりができたことに達成感を感じる一方で、「陶事」という存在を認知されてようやくブランドと呼べるのだと実感しました。

また、自分たちの作品を適した場所で発表する重要性にも気づきました。そのような場なら、僕らの海底シリーズの陶器は売り切れにだってなるんだということも。この頃からブランドとしての自信が感じられるようになり、海外での展示会への参加を意識し始めました。

初の海外展示会は2018年末。日本・京都のタイム堂の2周年と合わせた展示イベントを行いました。色で表現された京都と台湾をテーマとした展示の中で、僕たちの「海底」シリーズを台湾の色の一つとして紹介していただきました。

日本の皆さんはとても上品で驚きました。そんな方々が陶事の茶器でお茶を味わうことで、緊張が解けて顔を綻ばせてくれたのが印象深いです。また、陶事の茶器でお茶を飲む空間と時間を共有することで広がる人の輪を目にし、心が温まりました。そういう現場ならではの経験に意義を感じます。

数々の転機を経験し、ブランドとして真のスタートを切れたこと。これが海底シリーズの制作から外部への発表を通しての一番の収穫です。

Q:お二人の理想の色の完成形は?

Cathy:私たちのようにシリーズとして安定した長期生産が必要なら、窯の中が全て同じ色で焼けて完成と言えます。通常はサンプルを何百枚と焼きますが、その中に満足のいくものがあっても同時に作ったもの全てが同じ色だとは限りません。

Lucase:窯の中の全てを均一に焼くのが難しいのは、釉薬の問題だけではありません。釉薬の塗り方、窯の体積や空間、そして温度。その一つひとつの僅かな誤差が、焼き上がりに影響します。気に入った色が誤差の産物なら、それを再び作り出すのは極めて難しい。だからこそ繰り返し調整、記録、分析を繰り返して理想に近づいていきます。陶芸は芸術感覚と化学要素の組み合わせです。

Cathy:満足いく作品ができても「また同じものを作り出せるかな」と不安になることも。窯の中全てが思い通りに焼きあがるとほっとします。

Lucase:窯の中の全てを均一に焼くのが難しいのは、釉薬の問題だけではありません。釉薬の塗り方、窯の体積や空間、そして温度。その一つひとつの僅かな誤差が、焼き上がりに影響します。気に入った色が誤差の産物なら、それを再び作り出すのは極めて難しい。だからこそ繰り返し調整、記録、分析を繰り返して理想に近づいていきます。陶芸は芸術感覚と化学要素の組み合わせです。

Cathy:満足いく作品ができても「また同じものを作り出せるかな」と不安になることも。窯の中全てが思い通りに焼きあがるとほっとします。

Q:ここからはお二人についてお伺いしていきます。いつ頃から陶芸に興味を持ち始め、どうしてこの道に身を投じようと決心されましたか?

Cathy:私は高校の頃からモノ作りに興味を持ち、大学で工芸を学びました。陶芸はその中の一つ。

Lucase:僕は昔、全く違う分野に惹かれていました。将来の夢でいうと、幼少期は警察官、中学時代は電子工学関係の仕事、高校時代は考古学者というように(笑)。

Cathy:私の幼い頃の夢は、父の影響で公務員。今の職とは真逆(笑)。定時に出社・退勤出来て最高!と思っていました。

Lucase:本当に全然違うね(笑)。…あ!僕の小学生の頃の夢は化学者でした。これだけは現状と近いかも。釉薬の調合は化学的側面があるから、陶芸家は芸術家でもあり化学者でもあるのかも。

僕が陶芸に興味を持ったのは大学に入ってから。大学で芸術を学んだとはいえ、実はスケッチも油絵もみんなに笑われるレベルでした。でも釉薬を塗るのは上手くできたんです。自分で調合したものだからこそ扱い方が分かったんでしょう。陶芸はルールや規則性を守ればうまく操作できる化学的な部分があるので性格に合いました。

Lucase:僕は昔、全く違う分野に惹かれていました。将来の夢でいうと、幼少期は警察官、中学時代は電子工学関係の仕事、高校時代は考古学者というように(笑)。

Cathy:私の幼い頃の夢は、父の影響で公務員。今の職とは真逆(笑)。定時に出社・退勤出来て最高!と思っていました。

Lucase:本当に全然違うね(笑)。…あ!僕の小学生の頃の夢は化学者でした。これだけは現状と近いかも。釉薬の調合は化学的側面があるから、陶芸家は芸術家でもあり化学者でもあるのかも。

僕が陶芸に興味を持ったのは大学に入ってから。大学で芸術を学んだとはいえ、実はスケッチも油絵もみんなに笑われるレベルでした。でも釉薬を塗るのは上手くできたんです。自分で調合したものだからこそ扱い方が分かったんでしょう。陶芸はルールや規則性を守ればうまく操作できる化学的な部分があるので性格に合いました。

Cathy:私はガラス細工、金細工、木工など様々な工芸に挑戦しましたが、大学には陶芸の設備が多く、自然と触れる機会が増えていきました。でもその当時はどの工芸にも自身が求める「質感」が見つけられず、自身の目標も定まりませんでした。

だから大学卒業後はいったん工芸から離れ、コーヒー屋さんで働いてみました。コーヒー店の開店を夢見ていたので、現実を探りに。実際に働いてみて冷静になりました(笑)

その後工芸に関する仕事を探して目に留まったのが陶芸で、鶯歌へ。この頃からLucaseに連絡を取り始め、方向性について話し合いました。そうして、ゆっくりとですが自分の作品と向き合うことを通して目指すべき方向が定まっていき、この道を進みたいと思い始めました。

Lucase:僕は学生時代、すでに陶芸の道を進む決心をしていました。だから当時は作品制作よりも豊富な資源を生かして実験し、満足のいくものの「開発」に没頭していました。

オリジナリティ以外に必要なのは、それを裏付ける「技術」。だからこそ工場に就職後は技術の修得に専念しました。それを通して実際の「仕事」が見えてきました。学校での学びと工場で培った技術を応用し、今ようやく自分の求めている物が作り出せるようになりました。

だから大学卒業後はいったん工芸から離れ、コーヒー屋さんで働いてみました。コーヒー店の開店を夢見ていたので、現実を探りに。実際に働いてみて冷静になりました(笑)

その後工芸に関する仕事を探して目に留まったのが陶芸で、鶯歌へ。この頃からLucaseに連絡を取り始め、方向性について話し合いました。そうして、ゆっくりとですが自分の作品と向き合うことを通して目指すべき方向が定まっていき、この道を進みたいと思い始めました。

Lucase:僕は学生時代、すでに陶芸の道を進む決心をしていました。だから当時は作品制作よりも豊富な資源を生かして実験し、満足のいくものの「開発」に没頭していました。

オリジナリティ以外に必要なのは、それを裏付ける「技術」。だからこそ工場に就職後は技術の修得に専念しました。それを通して実際の「仕事」が見えてきました。学校での学びと工場で培った技術を応用し、今ようやく自分の求めている物が作り出せるようになりました。

Q:陶器作り以外で、趣味や得意なことは?

Lucase:僕の趣味はカフェ巡り、写真撮影。外食は不健康だと感じ自炊を始めてから料理にもハマりました。料理の味付けは薬の調合と似ていて面白いです。いつか立派なキッチンがある部屋に引っ越したいです!

Cathy:私の趣味は自然と触れ合うこと。登山したり、滝を見たりすると癒されます。自宅では観葉植物を育てています。好きなものに刺激を受けて新たなインスピレーションが湧くことも。最近、自然に関する作品をシリーズ化したいと思っています。

Q:スランプに陥ってしまった時はどうしますか?

Lucase:うーん。フライドチキンなどを食べたり、ブラブラして気分転換します。お腹いっぱいになったらまた手を動かす、それだけです。

Cathy:逃げ続けることはできないので、いいと思えるものができるまでひたすら作り続けます!

Lucase:気分転換中でも、どこが悪かったのか、どこで躓いたのかと分析しています。改善策を思いつけば、その場で相談します。そういう風に乗り越えていけるところが、二人でブランドを経営している良さかもしれません。ストレスが溜まれば、お互いに悪口を言い合って発散もできるしね(笑)。

Cathy:逃げ続けることはできないので、いいと思えるものができるまでひたすら作り続けます!

Lucase:気分転換中でも、どこが悪かったのか、どこで躓いたのかと分析しています。改善策を思いつけば、その場で相談します。そういう風に乗り越えていけるところが、二人でブランドを経営している良さかもしれません。ストレスが溜まれば、お互いに悪口を言い合って発散もできるしね(笑)。

Q:ここからは台湾の文創シーンについて伺います。お二人は台湾の文創に対し、どのような見解をお持ちですか?

Lucase:台湾の文創は一貫性の欠如が問題となっています。台湾には文創を発展させ得る文化素材が溢れている反面、文創初期に多くの製品が手直しを経ず生産されました。自由に文創という名詞を冠するだけで、良い販売戦略やマーケティングもありませんでした。

Cathy:文創産業を一時のブームにしないためには、商品そのものが重要。人々の目を惹きつけ、かつ一目でコンセプトが伝わり、消費者の興味をくすぐるものでないといけません。更に重要なのは消費者の生活や経験との共感です。

Lucase:消費者の心に訴えかけるにはメッセージ性の深掘りが必要。例えば古いものに新しい外観を与えた「懐古」をテーマとした作品、伝統工芸を元に現代のニーズに合わせて制作した作品、この二点のメッセージ性は共感を得やすいです。その他にも、日常生活で抱く感情のユーモラスな描写。これは消費者に、自身の事を言い当てられたような共感を与える必要があります。

Cathy:もっとも重要なポイントは、雑な仕事をせずに、細心の気を配り商品の制作にあたることです。

Cathy:文創産業を一時のブームにしないためには、商品そのものが重要。人々の目を惹きつけ、かつ一目でコンセプトが伝わり、消費者の興味をくすぐるものでないといけません。更に重要なのは消費者の生活や経験との共感です。

Lucase:消費者の心に訴えかけるにはメッセージ性の深掘りが必要。例えば古いものに新しい外観を与えた「懐古」をテーマとした作品、伝統工芸を元に現代のニーズに合わせて制作した作品、この二点のメッセージ性は共感を得やすいです。その他にも、日常生活で抱く感情のユーモラスな描写。これは消費者に、自身の事を言い当てられたような共感を与える必要があります。

Cathy:もっとも重要なポイントは、雑な仕事をせずに、細心の気を配り商品の制作にあたることです。

Q:お二人が台湾で創作活動を行うなかで大切にしていることは何ですか?

Cathy: “吸収しつづけること、新たな創造を続けること”です。

Lucase:台湾は天然資源が不足していて、多くの原材料が輸入頼り。また多元的な文化を持ち、様々なルーツを持つ人々が共に生活しています。更に台湾には言論の自由があり情報が開示されていることから、人々の思想や知識の交流が非常に盛んです。

このことを考えていたときに台湾のロック歌手、伍佰(ウーバイ)の曲「台灣製造(Made in Taiwan)」を思い出しました。歌詞の大筋は「世界各地の原材料は台湾で加工を経てメイドイン台湾と呼ばれる。各国からの移民は文化や言語が融合して最終的には台湾人となる」という内容。

Cathy:台湾は中国、日本、欧米、最近は東南アジアの文化が少しずつ加わっています。台湾の茶道具は、文化上は中国、美学上は日本の影響を受けて最終的に台湾独特の物となりました。

Lucase:陶事が陶磁器作品の創作に携わることへの考えは、各地から厳選した原材料や吸収した経験と知識を用い、僕たちの両手を介して制作すること。

Cathy:そう、それらの由来が世界各地とは分かってもはっきりとは特定できず、「台湾の陶事の作品」ということだけが認識していただけます。

Lucase:台湾は天然資源が不足していて、多くの原材料が輸入頼り。また多元的な文化を持ち、様々なルーツを持つ人々が共に生活しています。更に台湾には言論の自由があり情報が開示されていることから、人々の思想や知識の交流が非常に盛んです。

このことを考えていたときに台湾のロック歌手、伍佰(ウーバイ)の曲「台灣製造(Made in Taiwan)」を思い出しました。歌詞の大筋は「世界各地の原材料は台湾で加工を経てメイドイン台湾と呼ばれる。各国からの移民は文化や言語が融合して最終的には台湾人となる」という内容。

Cathy:台湾は中国、日本、欧米、最近は東南アジアの文化が少しずつ加わっています。台湾の茶道具は、文化上は中国、美学上は日本の影響を受けて最終的に台湾独特の物となりました。

Lucase:陶事が陶磁器作品の創作に携わることへの考えは、各地から厳選した原材料や吸収した経験と知識を用い、僕たちの両手を介して制作すること。

Cathy:そう、それらの由来が世界各地とは分かってもはっきりとは特定できず、「台湾の陶事の作品」ということだけが認識していただけます。

Q:台湾の創作家としての誇りとは?

Lucase:古いやり方に固執せず、改革を恐れないこと。そうでないと、こんなに小さな島国で様々な文化が混在するなんてありえません。

Cathy:私たちの問題解決の方法は、様々な方法を寄せ集めて最善策を探ること。結局、最終的に解決できればいいんです。きっと皆さんだって、行き詰った時は必ず思いつく限りの方法で解決しようとするでしょう?

Lucase:様々な文化が入り交り発展・変化して形成されたものが「台湾文化」。その明らかな定義がないからこそ、作品の創作は自身の人生の創造だけでなく、台湾文化を創造しているとも言えます。

Cathy:私たちの問題解決の方法は、様々な方法を寄せ集めて最善策を探ること。結局、最終的に解決できればいいんです。きっと皆さんだって、行き詰った時は必ず思いつく限りの方法で解決しようとするでしょう?

Lucase:様々な文化が入り交り発展・変化して形成されたものが「台湾文化」。その明らかな定義がないからこそ、作品の創作は自身の人生の創造だけでなく、台湾文化を創造しているとも言えます。

Q:最後の質問です。今、挑戦したいことや目標は何ですか?

Cathy:大金を稼ぐこと!

Lucase:冗談は置いておいて(笑)。積極的に台湾、そして海外で展示会を開催したいです。近場ならシンガポールやマレーシアなど。伝統的な金融・貿易の中心地なので、欧米との繋がりが期待できます。もう少し近場なら日本、前回の展示会でいい感触がありました。タイも近ごろ文創ブランドの活動が盛んになっているので注目しています。

Cathy:台湾より物価が低い国での販売は難しい。私たちの作品は台湾の物価の中でも「嗜好品」の部類に入る金額。だからといって販売経路を「国」で見るべきではないです。東南アジアを例に挙げると、国全体の平均収入は低いかもしれませんが、その中でも華人の平均収入は高い方です。場所よりもターゲットを見極めることが重要です。

Lucase:冗談は置いておいて(笑)。積極的に台湾、そして海外で展示会を開催したいです。近場ならシンガポールやマレーシアなど。伝統的な金融・貿易の中心地なので、欧米との繋がりが期待できます。もう少し近場なら日本、前回の展示会でいい感触がありました。タイも近ごろ文創ブランドの活動が盛んになっているので注目しています。

Cathy:台湾より物価が低い国での販売は難しい。私たちの作品は台湾の物価の中でも「嗜好品」の部類に入る金額。だからといって販売経路を「国」で見るべきではないです。東南アジアを例に挙げると、国全体の平均収入は低いかもしれませんが、その中でも華人の平均収入は高い方です。場所よりもターゲットを見極めることが重要です。

Lucase:作品の目標はふたつ。まず独創的な色を開発し、新しいシリーズを制作すること。海底シリーズのような類似品は数多くあっても、この色は私たちにしか作れないと胸を張って言えます。これからもそんな唯一無二の作品を生み出していきたいです。

Cathy:もうひとつは現存の灰釉・長石釉シリーズを更に特徴づけること。調合は外部のものと違うのですが、その違いは分かりにくいです。今は、他の類似品と差別化を模索中です。

Cathy:もうひとつは現存の灰釉・長石釉シリーズを更に特徴づけること。調合は外部のものと違うのですが、その違いは分かりにくいです。今は、他の類似品と差別化を模索中です。

POSTSCRIPT

今回陶事へのインタビュー中にお伺いした「多元的な民族性が今日の台湾文化を形成している」という部分から、今回は日台間の文化の発展の違いについてお話します。

日本は台湾と同じ島国で、古代から中世は近隣のアジア諸国、近現代は欧米からの影響を受ける一方で、一貫した日本としての本質を保ち続けられています。それができたのは、文化伝来の過程に大幅な人口流入が伴わず、外来文化が日本在来の文化を弾圧しなかったから。

一方台湾は、九州本島ほどの面積に約2360万人(2020年2月末調べ)の人々が暮らしています。8割が本省人(1945年中華民国への編入以前から台湾に住む人々)、1割が外省人(中華民国編入後に中国大陸から移住した人々)、約2%の台湾原住民が存在します。

また、本省人にはホーロー人(中国福建省にルーツを持つ民族)、客家人(客家語を共有する漢民族系の民族)等のエスニックグループがあります。外省人も、ひとくくりに言っても、中国大陸各地にルーツがある人々です。それに加えて近年は東南アジアからの移民も増加しています。台湾はそのそれらの人々の間で様々な文化が融合しています。

更に近年400年は他国に占拠・支配・統治をされ続けてきた歴史背景があり、台湾土着の文化は弾圧されつづけ、支配国の文化が流入し、強要されてきました。

その中で、何を「台湾文化」と定義づけるのか。日本と同じ「その国ならではの傾向・要素」という基準に合うものだけを文化と呼ぶなら、台湾の文化はすでに消失状態とも言えます。

しかし陶事のお二人の解答は、「多元化を受け入れて育まれたものこそ台湾文化」、変化を受容する発想でした。創作家として台湾の資源不足を認めた上で、他国の良いものを取り入れ創造していくのが台湾の創作家としての誇りだとおっしゃっていました。

文化は社会と人が長い時間をかけて形成した精神的支柱。変化によるナショナルアイデンティティ喪失を恐れず、常に良いものを追求し創作・改良し、「台湾文化」として発信できるのが、彼らの創作家としての強みだと感じました。これからもそのチャレンジ精神で素晴らしい作品を期待しています!

Lucaseさん、Cathyさん、取材へのご協力ありがとうございました!

陶事

FaceBook|@ceramic.obj

Instagram|@ceramic.obj

日本は台湾と同じ島国で、古代から中世は近隣のアジア諸国、近現代は欧米からの影響を受ける一方で、一貫した日本としての本質を保ち続けられています。それができたのは、文化伝来の過程に大幅な人口流入が伴わず、外来文化が日本在来の文化を弾圧しなかったから。

一方台湾は、九州本島ほどの面積に約2360万人(2020年2月末調べ)の人々が暮らしています。8割が本省人(1945年中華民国への編入以前から台湾に住む人々)、1割が外省人(中華民国編入後に中国大陸から移住した人々)、約2%の台湾原住民が存在します。

また、本省人にはホーロー人(中国福建省にルーツを持つ民族)、客家人(客家語を共有する漢民族系の民族)等のエスニックグループがあります。外省人も、ひとくくりに言っても、中国大陸各地にルーツがある人々です。それに加えて近年は東南アジアからの移民も増加しています。台湾はそのそれらの人々の間で様々な文化が融合しています。

更に近年400年は他国に占拠・支配・統治をされ続けてきた歴史背景があり、台湾土着の文化は弾圧されつづけ、支配国の文化が流入し、強要されてきました。

その中で、何を「台湾文化」と定義づけるのか。日本と同じ「その国ならではの傾向・要素」という基準に合うものだけを文化と呼ぶなら、台湾の文化はすでに消失状態とも言えます。

しかし陶事のお二人の解答は、「多元化を受け入れて育まれたものこそ台湾文化」、変化を受容する発想でした。創作家として台湾の資源不足を認めた上で、他国の良いものを取り入れ創造していくのが台湾の創作家としての誇りだとおっしゃっていました。

文化は社会と人が長い時間をかけて形成した精神的支柱。変化によるナショナルアイデンティティ喪失を恐れず、常に良いものを追求し創作・改良し、「台湾文化」として発信できるのが、彼らの創作家としての強みだと感じました。これからもそのチャレンジ精神で素晴らしい作品を期待しています!

Lucaseさん、Cathyさん、取材へのご協力ありがとうございました!

陶事

FaceBook|@ceramic.obj

Instagram|@ceramic.obj

竹内裕美子

ワーキングホリデーで台南に滞在中。現地で中日翻訳及び通訳、日本語教育などに携わる。台湾のカルチャークリエイティブシーンに興味を持ち、クリエイターのサポート及び情報発信を続けている。

Facebook:yumiko.takeuchi.555

■海外暮らしの関西ウーマン(台湾) 記事一覧

-

台湾でもご活躍中の日本人アーティスト、橋本仁さんへのインタビュー。台湾と彼の関係とは…?

-

文学や芸術に親しめる空間「製本スタジオ」を運営する、建築デザイン家のシュウさんと翻訳・作家のりんさん

-

JustinさんChiliさんご夫婦のレザー・木工ブランド『好貨概念實驗室』。工房はワークショップの場でもあります。

-

製陶業が有名な都市・桃園へ。李立仁さんと陳定慧さんによって設立された陶器ブランド「陶事」を訪ねました。

-

クラフト紙の財布を制作するブランド「1983ER」RayさんEinさん夫妻の自宅兼スタジオにお伺いしました。

-

個性豊かな猫たちとの日常を描く 猫漫画作家 咪仔(ミ―ザイ)さん

-

大家好!(皆さんこんにちは)台南に暮らす竹内裕美子です