HOME![]() ■海外暮らしの関西ウーマン(台湾)

■海外暮らしの関西ウーマン(台湾)

![]() 人ひとりと犬二匹の製本スタジオ『犬吉工作室』

人ひとりと犬二匹の製本スタジオ『犬吉工作室』 ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■海外暮らしの関西ウーマン(台湾)

人ひとりと犬二匹の製本スタジオ『犬吉工作室』

人ひとりと犬二匹の製本スタジオ

『犬吉工作室』

你好(にーはお)!台湾在住の京都人、竹内裕美子です。今回はVol2でご紹介した台北・公館の寶藏巖藝術村に再訪し、展覧会場内で製本スタジオの「犬吉工作室」のシュウさん(写真左)とりんさん(写真右)からお話を伺いました。

犬吉工作室 INUKICHI BOOKS

建築・インテリアデザインの作品を制作する周武翰(CHOU Wu-Han/シュウ)さん、文字を媒体として翻訳・創作作品を執筆する林安狗(RING Anchi/りん)さん、そして台南から引き取った愛犬カフェの「人ひとりと犬二匹」で仲良く運営中。

犬二匹とはカフェとりんさんのことで、執筆活動時の筆名「安狗(狗は中国語で犬の意)」に由来します。

りんさんと製本の出会いは大阪で開催されたワークショップでした。そこで書籍が持つ可能性を見出し、創作の表現方法として製本を開始しました。

その後製本そのものに仕事の幅の広がりを見出したこと、そしてより多くの方に製本に触れる機会を提供したいという思いから、シュウさんと共に、台湾ではまだ知名度の低い「製本」専門店を構えることにしました。

スタジオ名「犬吉工作室」の由来は設立年の干支、そして日本旅行の思い出です。

二人は犬で有名な四国・金刀比羅宮を訪れ、絵馬に縁起のいい「大吉」に遊び心で点を加え「犬吉」と書いたことが印象的だったそう。旅行後にカフェを引きとり、人ひとりと犬二匹での製本スタジオ経営を開始しました。

そこでは人々が文学や芸術に親しめ、創作家たちが展覧やイベント空間として利用できる空間を提供しています。

空間とその中での動作は深く関連していると考えるシュウさんは、自分たちがデザインした空間で、閲覧者が本のページを捲る、その「捲る」動作そのものが空間を形成しているという考えの元、日々製本と空間作りを追求しているのだと言います。

犬二匹とはカフェとりんさんのことで、執筆活動時の筆名「安狗(狗は中国語で犬の意)」に由来します。

りんさんと製本の出会いは大阪で開催されたワークショップでした。そこで書籍が持つ可能性を見出し、創作の表現方法として製本を開始しました。

その後製本そのものに仕事の幅の広がりを見出したこと、そしてより多くの方に製本に触れる機会を提供したいという思いから、シュウさんと共に、台湾ではまだ知名度の低い「製本」専門店を構えることにしました。

スタジオ名「犬吉工作室」の由来は設立年の干支、そして日本旅行の思い出です。

二人は犬で有名な四国・金刀比羅宮を訪れ、絵馬に縁起のいい「大吉」に遊び心で点を加え「犬吉」と書いたことが印象的だったそう。旅行後にカフェを引きとり、人ひとりと犬二匹での製本スタジオ経営を開始しました。

そこでは人々が文学や芸術に親しめ、創作家たちが展覧やイベント空間として利用できる空間を提供しています。

空間とその中での動作は深く関連していると考えるシュウさんは、自分たちがデザインした空間で、閲覧者が本のページを捲る、その「捲る」動作そのものが空間を形成しているという考えの元、日々製本と空間作りを追求しているのだと言います。

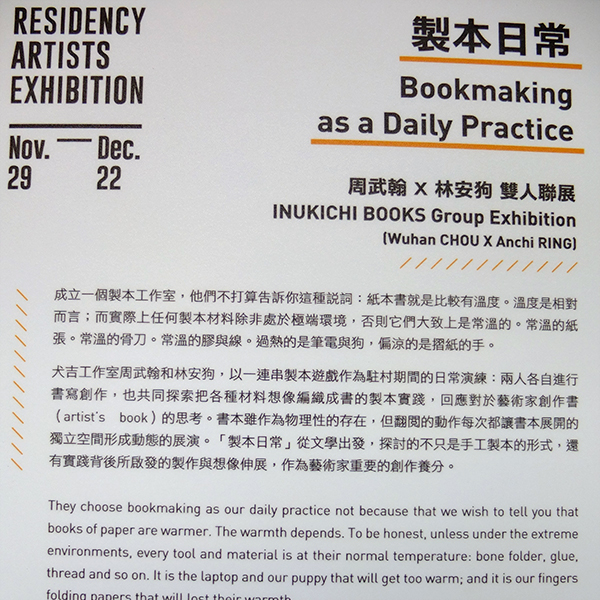

芸術村に訪れたのは2019年12月。村内では駐村中のアーティストたちによる展覧会(2019第四季駐村藝術家聯合發表/2019 Season 4 Residency Artists Exhibition)が開催されていました。犬吉工作室のお二人には、その展示会場でお話をお伺いしました。

INTERVIEW

Q:今回の展示のテーマは何ですか?

シュウさん(以下シュウ):「製本の日常」を共通テーマに、書籍という形で僕たち二人の合同展示会にしました。今回は自由にテーマを選べたので、のびのびと創作に挑めました。

作品自体は個別制作なので別々の展示にすることに。個々のテーマとして、りんは詩集、僕は建築物の写生を選びました。

りんさん(以下りん):作品展示に加え、普段私たちが製本を行う環境を作り出しました。

カフェの動画を放映し、いつでも私たちの側にカフェがいるのを表現。この展示空間で、製本や私たちの作品、そして私たちについても触れていただけるはずです。

カフェの動画を放映し、いつでも私たちの側にカフェがいるのを表現。この展示空間で、製本や私たちの作品、そして私たちについても触れていただけるはずです。

Q:それぞれの作品で表現したいことは何ですか?

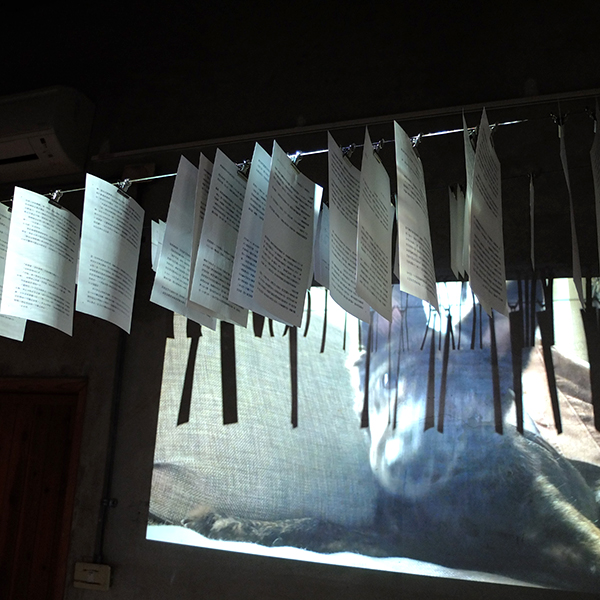

りん:私は詩のパネル展示を行いました。

詩のテーマは「創作家の孤独」。創作は「個人」を表現する可能性に満ちた正の一面と、自身の創作を貫徹する孤独や不安という負の一面を併せ持ちます。

それらの感情に加え、創作意義への問いかけを、「孤独」を表す素数で視覚的に表現しました。

それらの感情に加え、創作意義への問いかけを、「孤独」を表す素数で視覚的に表現しました。

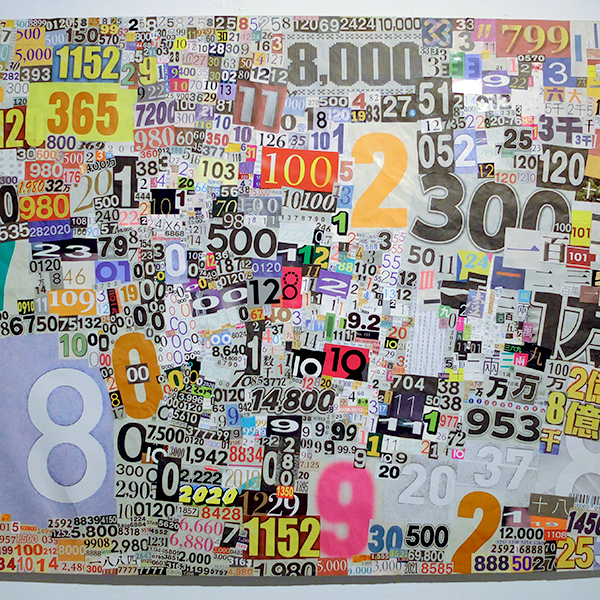

もう一つ注目していただきたいのが、駐村中の広告や新聞をコラージュして作った作品。スクラップし貯めた記事の情報を確認しながら完成させました。自分の殻に閉じこもった創作ではなく、社会問題を背景とした作品作りが好きです。

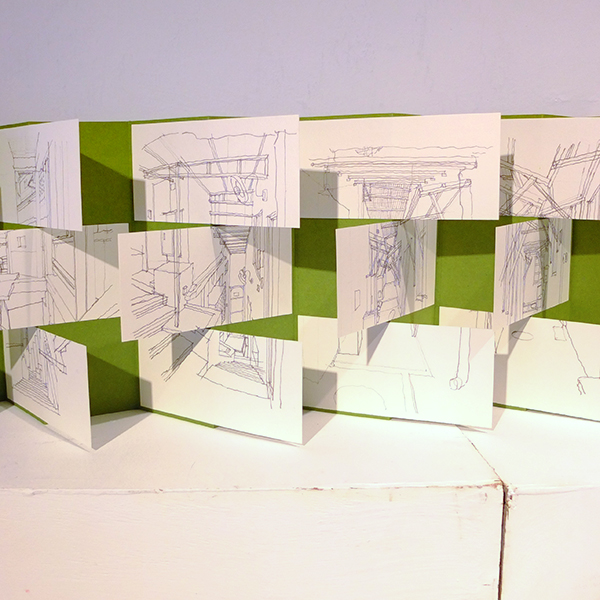

シュウ:私はこの村の写生本を制作しました。

シュウ:私はこの村の写生本を制作しました。

村の建物は、まるで人間を描いたように個性豊かなんです。そしてこの地特有の山と建築物の融合にも関心を抱きました。山の半分は村、もう半分は日本統治時代から残る水源地区、その面白みも作品に反映しました。

それらの面白みは、全てがデザインされたものだと言い切れないところ。それらがどのように、乱雑な状態から一つのまとまりがある外観を形成しているか。これらが今回の作品で表現していることです。

それらの面白みは、全てがデザインされたものだと言い切れないところ。それらがどのように、乱雑な状態から一つのまとまりがある外観を形成しているか。これらが今回の作品で表現していることです。

Q:制作の感想をお聞かせください。

シュウ:今回の制作も、とても楽しかったです。

りん:本当に幸せ者(笑)。

シュウ:うん、本当に(笑)。村の家や穴、細道を見て「人の顔みたいだな」と思ったりもしました。キュビズムの考え方で、ある角度から見ると個性的なへこみが見えるところなどから、インスピレーションを掻き立てられました。

りん:本当に幸せ者(笑)。

シュウ:うん、本当に(笑)。村の家や穴、細道を見て「人の顔みたいだな」と思ったりもしました。キュビズムの考え方で、ある角度から見ると個性的なへこみが見えるところなどから、インスピレーションを掻き立てられました。

Q:来場客の反応はどうでしたか?

シュウ:お客様がコラージュ作品を称賛してくれているのを見たりんが喜んでいましたよ(笑)。

りん:実は来場客を装ってギャラリーに入り、反応を盗み聞きしていたんです。ばれないように(笑)。今回の展示会は作家が常に在廊しなくてもよかったので、来場客を装ってお客様の反応を観察できるのが面白かったです。

マーケットだとお客様のほとんどはただの通りすがりで、自分から説明しなくては見てもらえません。それに対し展示会でお会いするお客様方は、元々作品鑑賞が目的だからこそ、真剣に見てくださっていて嬉しかったです。

シュウ:時には友人を招き、作品について話し合うことも。その際、真面目に見てくださっている方をお見掛けし、一緒に話したくなりました。作者目線での作品鑑賞の仕方や作品の概念などをお伝えすると、「そのような考えがあったのですね」と。

その後はお互いにイメージなどの部分での交流をしました。ギャラリーに来ると、そのような機会もあり楽しいです。

マーケットだとお客様のほとんどはただの通りすがりで、自分から説明しなくては見てもらえません。それに対し展示会でお会いするお客様方は、元々作品鑑賞が目的だからこそ、真剣に見てくださっていて嬉しかったです。

シュウ:時には友人を招き、作品について話し合うことも。その際、真面目に見てくださっている方をお見掛けし、一緒に話したくなりました。作者目線での作品鑑賞の仕方や作品の概念などをお伝えすると、「そのような考えがあったのですね」と。

その後はお互いにイメージなどの部分での交流をしました。ギャラリーに来ると、そのような機会もあり楽しいです。

Q:今回の展示会全体の感想をお伺いします。

シュウ:以前から創作したいと思っていた分野の作品が展示できました。今までと違うものを皆さんにお披露目できた感触があります。今回このような作品制作の機会が持てたことを嬉しく思っています。

りん:芸術村へ足を運んでくださる方は多いですが、真面目に本を見に来る人なんているのかと不安でした。いざ開催してみると皆さん真面目に読んでくださっていて、それまでの心配が全て杞憂だったと胸をなでおろしました。またこのような機会があれば嬉しいです。

―――(展示会について笑顔を溢しながらお話してくださった、りんさんとシュウさん。ここからは、普段のお二人の仕事についてお伺いしました。)

りん:芸術村へ足を運んでくださる方は多いですが、真面目に本を見に来る人なんているのかと不安でした。いざ開催してみると皆さん真面目に読んでくださっていて、それまでの心配が全て杞憂だったと胸をなでおろしました。またこのような機会があれば嬉しいです。

―――(展示会について笑顔を溢しながらお話してくださった、りんさんとシュウさん。ここからは、普段のお二人の仕事についてお伺いしました。)

Q:どのようなきっかけで、製本ワークショップをはじめましたか?

りん:お客様自身に手を動かしながら製本について知っていただき、親しんでいただきたいという思いからワークショップを始めました。

今日の台湾では、毎週末どこかでマーケットが開催されていて、特に文創イベントが流行しています。

私たちも以前はそこで製本ワークショップを開催していたのですが、会場はだいたい一般開放されているため客層が流動的で、年齢層や手作りへの興味があるのかすら予想できません。

シュウ:もちろんたまたま立ち寄ったマーケットで、何となくワークショップに参加して興味を持つ方もいらっしゃいます。

しかし現在の台湾では、子どもが興味を持ってもご両親は実用性のない体験にお金を払いたがりません。

そういう風潮は残念でたまりませんね。だからこそ、価格設定は低めに設定し、敷居を低くしています。

今日の台湾では、毎週末どこかでマーケットが開催されていて、特に文創イベントが流行しています。

私たちも以前はそこで製本ワークショップを開催していたのですが、会場はだいたい一般開放されているため客層が流動的で、年齢層や手作りへの興味があるのかすら予想できません。

シュウ:もちろんたまたま立ち寄ったマーケットで、何となくワークショップに参加して興味を持つ方もいらっしゃいます。

しかし現在の台湾では、子どもが興味を持ってもご両親は実用性のない体験にお金を払いたがりません。

そういう風潮は残念でたまりませんね。だからこそ、価格設定は低めに設定し、敷居を低くしています。

Q:お二人のワークショップの概要をお聞かせください。

りん:基本的なワークショップの所要時間は1~2時間。内容は0から完成までの製本工程にフォーカスしていて、書籍の内容(作品)制作は含まれません。

もし自身の作品を書籍にしたいなら、作品の内容制作の他に、製本のための編集、編成、裁断などをする必要があるので、2時間では終わりません。書籍制作はそんなに簡単ではありません。

もし自身の作品を書籍にしたいなら、作品の内容制作の他に、製本のための編集、編成、裁断などをする必要があるので、2時間では終わりません。書籍制作はそんなに簡単ではありません。

Q:ワークショップ開催への感想をお聞かせください。

りん:心から製本体験を楽しむ子どもたちから、何にも汚されていない自由な発想を享受できるので、子ども向けのワークショップを開催するのが楽しいです。

シュウ:大人のお客様は「作品」を残すことを目的に参加する人が多いです。それに対して子どもは触ってみたい、作ってみたいという体験への好奇心が動機となります。

製本への具体的なイメージや先入観がないからこそ、子どもたちが選ぶ色や紙は新鮮さに満ち溢れています。

シュウ:大人のお客様は「作品」を残すことを目的に参加する人が多いです。それに対して子どもは触ってみたい、作ってみたいという体験への好奇心が動機となります。

製本への具体的なイメージや先入観がないからこそ、子どもたちが選ぶ色や紙は新鮮さに満ち溢れています。

Q:マーケット以外でもワークショップを開催していますか?

シュウ:教育機関からの委託開催の機会が増えました。下は小学校から上は大学まで。大学生にはZineやコラージュ作品作り、子どもたちには絵本作りのクラスなどを開講します。クラスによっては制作終了後に製本作品を紹介したりします。

りん:これからはイベントでの体験だけでなく、スタジオでの定期開講も考えています。

りん:これからはイベントでの体験だけでなく、スタジオでの定期開講も考えています。

Q:お客様が自身の作品を製本したい場合はどうすればいいですか?

シュウ:もちろん私たちのスタジオで製本できますよ!最初にどのような作品が作りたいかヒアリングします。

印刷はご自身で行っていただきますが、要望に適う作品に仕上げるため、事前に装丁を見越したアドバイスを行います。そして印刷物の装丁はこのスタジオで、という流れです。

印刷はご自身で行っていただきますが、要望に適う作品に仕上げるため、事前に装丁を見越したアドバイスを行います。そして印刷物の装丁はこのスタジオで、という流れです。

Q:みなさんに紹介したい作品はありますか?

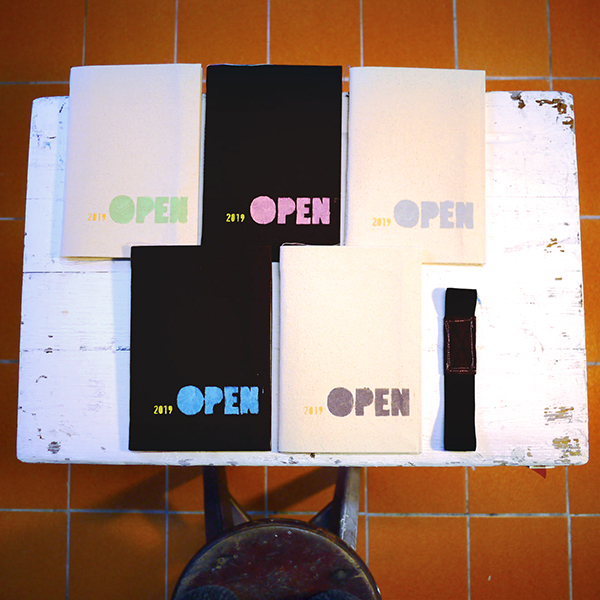

りん:展覧用の書籍です。自身らの展覧作品や、外部から委託された書籍も制作します。委託で一番よく作るのはOpenbook好書獎、台湾の年間出版大賞用の作品です。

授賞式で使用される、書籍作品の評論と紹介の本です。作品は式典後に各地の図書館で順次展示されます。

授賞式で使用される、書籍作品の評論と紹介の本です。作品は式典後に各地の図書館で順次展示されます。

シュウ:作家たちがOpenbook閱讀誌の展覧用書籍に期待しているのは、作品の具現化です。彼らはネット上の自身の作品に関する記事が紙媒体となり、読者に閲覧してもらえることを期待しています。

僕たち自身も、ここ数年製本作業を通して展覧用書籍への理解を深め、どのような形で他社の作品の魅力を表現できるか模索しています。

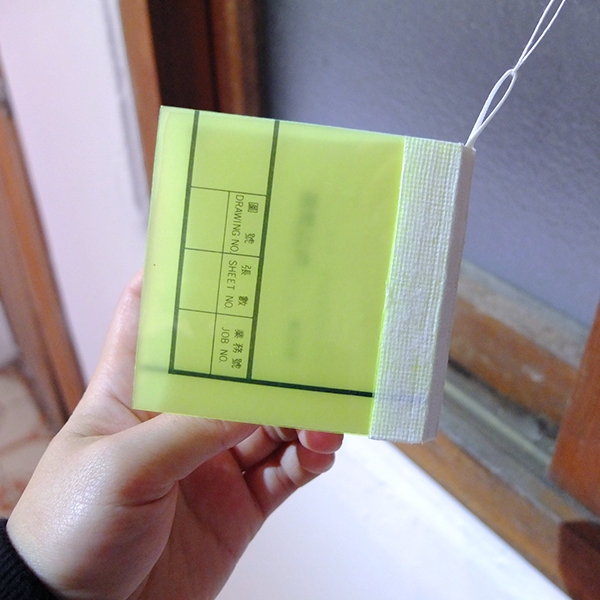

りん:自分たちの作品で紹介したいのは豆本です。

僕たち自身も、ここ数年製本作業を通して展覧用書籍への理解を深め、どのような形で他社の作品の魅力を表現できるか模索しています。

りん:自分たちの作品で紹介したいのは豆本です。

ここ数年で執筆した詩をまとめた詩集です。実は内容は変えずに、装丁を変えて制作実験をしています。

豆本は印刷・装丁共に難しいです。一般の出版社では一度に最低500~1000冊発行しなければいけないので嫌煙されます。対して私たちは一度に10冊程度の少量出版がメインなので色々チャレンジできます。

豆本は印刷・装丁共に難しいです。一般の出版社では一度に最低500~1000冊発行しなければいけないので嫌煙されます。対して私たちは一度に10冊程度の少量出版がメインなので色々チャレンジできます。

Q:お二人の作品発表の場はどのような場所がありますか

シュウ:主にzineマーケットですが、参加者たちの作品や表現の仕方は様々。作品の内容で勝負する方や、凝った装丁で自身の作品を表現する方、既成の印刷物を使用して販売する方もいます。

それに対し僕たちは既製品ではなく、自分の創作作品からアイデアを出すのが好き。例えばりんは文章作品を執筆し、最後はその内容から製本という過程を通して表現方法を選びます。

りん:本来Zineは作り手の個人的な楽しみだから大量出版を考えていない人もいますが、私たちは今後インディーズ出版社としての展望を視野に入れています。書店として、自分たちの作品を海外にも届けたいです。

それに対し僕たちは既製品ではなく、自分の創作作品からアイデアを出すのが好き。例えばりんは文章作品を執筆し、最後はその内容から製本という過程を通して表現方法を選びます。

りん:本来Zineは作り手の個人的な楽しみだから大量出版を考えていない人もいますが、私たちは今後インディーズ出版社としての展望を視野に入れています。書店として、自分たちの作品を海外にも届けたいです。

Q:台湾のインディーズ出版社の現状は?

シュウ:昨今台湾ではインディーズ出版業界ブームが起こっています。各インディーズ出版社に専門・得意分野があり、大手出版社の刊行物にも引けを取らない魅力的なコンテンツが揃っています。

りん:大手出版社にも劣らない人気と実力を誇る一方、インディーズ出版は稼げない仕事なので副職としている人が多いのも事実です。

あるいは作品の関連グッズやデザインなど、主な収入源が出版物以外の方も多いです。実は私たちも例に漏れず、現在の主な収入源は小説の日中翻訳などです。

りん:大手出版社にも劣らない人気と実力を誇る一方、インディーズ出版は稼げない仕事なので副職としている人が多いのも事実です。

あるいは作品の関連グッズやデザインなど、主な収入源が出版物以外の方も多いです。実は私たちも例に漏れず、現在の主な収入源は小説の日中翻訳などです。

Q:犬吉工作室を始めるまで、そして今の夢についてお聞かせください。

りん:幼い頃は製本業なんて考えていませんでした。その頃の夢は麺屋さん。

シュウ:え?パン屋さんとかじゃなくて?

りん:麺屋さんです(笑)。私は台中生まれで、小学生の頃に台北へ引っ越してきました。そこで子ども心に、たくさんの人に自分の麺料理を振る舞いたいと思っていました。受験を機にそんな夢は汚されていき…現実を見るようになりました(笑)。

今でも急に「どうして製本業をしているのだろう」と思うことがあります。きっとそれは「アート」の固定概念が生み出す違和感のせい。

でもアートは本来自由なもの。こうあるべきという不変の価値観はないし、是非を討論するのは野暮。今は製本をアートとして表現したいです。

シュウ:僕の幼い頃の夢は漫画家、日本の漫画の影響です。るろうに剣心は今の髪形にも影響しているかも(笑)。

芸術大学進学後、インテリアなどの空間芸術の方が自分に合った表現方法だと感じ始めました。大学では建築美術も学び、建築と町のつながりについて興味を持ち始めました。

例えば僕たちのスタジオは、台北市の街角の山中にあります。そこに隠れる様々な物語を、僕なりの表現方法でアートとして表現すること。それが今の僕の役目、そして夢です。

シュウ:え?パン屋さんとかじゃなくて?

りん:麺屋さんです(笑)。私は台中生まれで、小学生の頃に台北へ引っ越してきました。そこで子ども心に、たくさんの人に自分の麺料理を振る舞いたいと思っていました。受験を機にそんな夢は汚されていき…現実を見るようになりました(笑)。

今でも急に「どうして製本業をしているのだろう」と思うことがあります。きっとそれは「アート」の固定概念が生み出す違和感のせい。

でもアートは本来自由なもの。こうあるべきという不変の価値観はないし、是非を討論するのは野暮。今は製本をアートとして表現したいです。

シュウ:僕の幼い頃の夢は漫画家、日本の漫画の影響です。るろうに剣心は今の髪形にも影響しているかも(笑)。

芸術大学進学後、インテリアなどの空間芸術の方が自分に合った表現方法だと感じ始めました。大学では建築美術も学び、建築と町のつながりについて興味を持ち始めました。

例えば僕たちのスタジオは、台北市の街角の山中にあります。そこに隠れる様々な物語を、僕なりの表現方法でアートとして表現すること。それが今の僕の役目、そして夢です。

Q:スタジオ経営もしくは創作での悩みはありますか?

シュウ:創作の悩みは…ないですね。僕は少し特殊かも。創作することが幸せで、困ることは全くないです。作品が思い通り出来ず精神的に不安定になったり、スランプに陥ることもありません。

りん:私は作品完成まで安心できません。展示した作品について、皆さんが話し合ってくれるのが好きです。完成後の反応を見て、やっとほっと出来ます。

シュウ:おそらく、他の創作家もりんのように不安を抱えていたり、うまくいかない時は落ち込んだりするんですよね。

でも、僕はこう思うんです。自身の創作は進歩がないように感じても、作り続けている限り、それは立ち止まることなく巡り巡って前進し続けているんだ、って。そこに僕は幸せを感じ、作品を振り返って見た時にも満足できます。

りん:私は作品完成まで安心できません。展示した作品について、皆さんが話し合ってくれるのが好きです。完成後の反応を見て、やっとほっと出来ます。

シュウ:おそらく、他の創作家もりんのように不安を抱えていたり、うまくいかない時は落ち込んだりするんですよね。

でも、僕はこう思うんです。自身の創作は進歩がないように感じても、作り続けている限り、それは立ち止まることなく巡り巡って前進し続けているんだ、って。そこに僕は幸せを感じ、作品を振り返って見た時にも満足できます。

りん:スタジオの悩みといえば、机のスペース不足。シュウは制作に没頭すると、周りが何も見えなくなるほどのめり込むんです。そして描いた絵を机一面に広げる癖があって、一か月前の資料も山積みのまま。

彼自身は把握しているようですが、私は困ります(笑)。勝手に片づけられるのも嫌がるんです!駐村期間終了後も、芸術村内でスタジオをレンタル予定なので、一人一部屋あるスタジオが理想です(笑)

彼自身は把握しているようですが、私は困ります(笑)。勝手に片づけられるのも嫌がるんです!駐村期間終了後も、芸術村内でスタジオをレンタル予定なので、一人一部屋あるスタジオが理想です(笑)

Q:休日はどのように過ごしますか?

りん:映画や日本のドラマを見たり、漫画を読んだりします。インドア派ですね(笑)。

シュウ:時間があれば映画館へ足を運びます。二人とも好きなのは台湾の蔡明亮(ツァイ・ミンリャン)監督の作品。僕はイタリアのミケランジェロ・アントニオーニ監督の「欲望(Blowup)」が印象的で好きです。

カメラマンが自分の撮った写真を拡大し続け、そこに殺人事件が移りこんでいたことを知る、という内容です。僕もよく自分の作品を見ます。もしかすると僕の撮った資料写真にも…!と考え、感情移入してしまいます。

りん:私は日本の『徒步7分』というドラマ。30歳手前の無職、失恋したばかりの女性主人公が、一人暮らしのアパートで廃人のような日々を送っています。そんな状態からゆっくりと回復していく、大きな変動や起伏はないけれど日常生活が進んでいく、そんなお話です。

私たちは普段、必ず大きな変化が起こり、テンポよく進んでいく映画や物語を見ることに慣れてしまっているように感じます。でも私の心を惹きつけるのは、くだらなくてなんの変哲もない、「リアル」を感じる物語です。

シュウ:時間があれば映画館へ足を運びます。二人とも好きなのは台湾の蔡明亮(ツァイ・ミンリャン)監督の作品。僕はイタリアのミケランジェロ・アントニオーニ監督の「欲望(Blowup)」が印象的で好きです。

カメラマンが自分の撮った写真を拡大し続け、そこに殺人事件が移りこんでいたことを知る、という内容です。僕もよく自分の作品を見ます。もしかすると僕の撮った資料写真にも…!と考え、感情移入してしまいます。

りん:私は日本の『徒步7分』というドラマ。30歳手前の無職、失恋したばかりの女性主人公が、一人暮らしのアパートで廃人のような日々を送っています。そんな状態からゆっくりと回復していく、大きな変動や起伏はないけれど日常生活が進んでいく、そんなお話です。

私たちは普段、必ず大きな変化が起こり、テンポよく進んでいく映画や物語を見ることに慣れてしまっているように感じます。でも私の心を惹きつけるのは、くだらなくてなんの変哲もない、「リアル」を感じる物語です。

Q:台湾の文創に対するお二人の見解をお伺いします。

シュウ:今日の台湾では制限を受けずに台湾らしさを主張でき、自分たちの身近なものを用いて創作活動ができることに喜びを感じています。

文創を語るには、時代を遡り語る必要があります。一昔前の台湾では私たちは「中国人」で、中国は素晴らしいと洗脳教育されてきました。

今ならそれらは極端で間違いが多かったと分かりますが、気付くには長い時間が必要でした。当時は「台湾人」と名乗ることさえ許されない時代でしたから。

りん:ワークショップで子どもたちとの触れ合いを通し、幼い頃から台湾を認め、台湾の強みに気付ける環境があることを喜ばしく思います。それらは私たちが大人になり、海外に出てから気付き始めたことだからです。

私たちが幼い頃、大人たちは「台湾は場所も市場も小さくて稼げない、出世できる見込みもない」と言っていました。なぜ台湾は小さいと表現するのか、それは中国と比較し、まるで取るに足らない存在だと教育され続けてきたからこそ。

りん:台湾の文創を考えるには、シュウが冒頭で触れた「台湾らしさ」に言及する必要があります。

ある日本の友人が、建築物を例に挙げて「台湾らしい建物は、デザイン本の中にあるような物じゃない。決して美しいとは言い切れないけど、個性があるもの」だと言っていました。

何が台湾らしさかよく分からなくなることがありますが、この観点が的を得ているように感じます。

シュウ:台湾の建築の個性は、デザインから生まれたものではないと思います。自然に生えた木に合わせて作ったように、自然と一緒に成長していくもの、それは建築だけではなく、台湾人のデザイン、そして文創に共通する性質だと思います。

文創を語るには、時代を遡り語る必要があります。一昔前の台湾では私たちは「中国人」で、中国は素晴らしいと洗脳教育されてきました。

今ならそれらは極端で間違いが多かったと分かりますが、気付くには長い時間が必要でした。当時は「台湾人」と名乗ることさえ許されない時代でしたから。

りん:ワークショップで子どもたちとの触れ合いを通し、幼い頃から台湾を認め、台湾の強みに気付ける環境があることを喜ばしく思います。それらは私たちが大人になり、海外に出てから気付き始めたことだからです。

私たちが幼い頃、大人たちは「台湾は場所も市場も小さくて稼げない、出世できる見込みもない」と言っていました。なぜ台湾は小さいと表現するのか、それは中国と比較し、まるで取るに足らない存在だと教育され続けてきたからこそ。

りん:台湾の文創を考えるには、シュウが冒頭で触れた「台湾らしさ」に言及する必要があります。

ある日本の友人が、建築物を例に挙げて「台湾らしい建物は、デザイン本の中にあるような物じゃない。決して美しいとは言い切れないけど、個性があるもの」だと言っていました。

何が台湾らしさかよく分からなくなることがありますが、この観点が的を得ているように感じます。

シュウ:台湾の建築の個性は、デザインから生まれたものではないと思います。自然に生えた木に合わせて作ったように、自然と一緒に成長していくもの、それは建築だけではなく、台湾人のデザイン、そして文創に共通する性質だと思います。

Q:政府により、文創の産業的な側面がクローズアップされることに関してどうお考えですか?

りん:それが誰にとっての利益か、ですね。作品が手作りで、かつ「文創」を謳って得た利益が、作家の生活維持に還元できればいいと思います。

そしてお客様が作家自身や作品の背景に興味を持つきっかけとなれば、「文創」という名での宣伝が成功と言えると思います。

シュウ:文創作品の多くは、大衆の購買という目に見える結果があります。だからこそ、それを目標として作品制作をする作家も多くいますが、それは個人的にいい状態とは思えません。

政府がこの言葉を使うこと自体は問題ないですが、文創に携わり生活する人々を手助けできるシステムの構築が必要です。

そうすることで作家たちも安心して創作活動に取り組むことができ、文創に対して自身のストーリーを紡いでいけると思います。

りん:もしこの流れが一過性の「ブーム」だったとして、それが過ぎてしまえば困るのは私たちです。政府だけでなく私たち自身も文創産業の持続可能な発展について考え、貢献する必要があります。

そしてお客様が作家自身や作品の背景に興味を持つきっかけとなれば、「文創」という名での宣伝が成功と言えると思います。

シュウ:文創作品の多くは、大衆の購買という目に見える結果があります。だからこそ、それを目標として作品制作をする作家も多くいますが、それは個人的にいい状態とは思えません。

政府がこの言葉を使うこと自体は問題ないですが、文創に携わり生活する人々を手助けできるシステムの構築が必要です。

そうすることで作家たちも安心して創作活動に取り組むことができ、文創に対して自身のストーリーを紡いでいけると思います。

りん:もしこの流れが一過性の「ブーム」だったとして、それが過ぎてしまえば困るのは私たちです。政府だけでなく私たち自身も文創産業の持続可能な発展について考え、貢献する必要があります。

Q:台湾で文創に携わる作家としての誇りとは?

りん:民主の自由、したければできるという環境があること。私たちは誰の干渉を受けることもなく自分が求める道を進んで来られて幸せです。

今日の香港の様子を目の当たりにして、あの場で創作をする作家方を思うと心苦しいです。創作を追求するには出国するしかない状況では、全身全霊の創作ができないことも残念でなりません。

その点、台湾の文化創造の未来は明るいです。台湾文化部の近年の活動を目にし、「ようやく国外で、台湾文学の宣伝に着手する人が現れ始めた、私たちが収めている税金は無駄になっていないんだ(笑)」と、嬉しく思っています。

シュウ:私が感じているのは、台湾の「非主流」の可能性です。

一般的な建築の仕事は、設計士のように事務所の中で図面を引く仕事だと思います。 その一方、僕の仕事のように建築を創作のスタイルとした、主流から派生した仕事もあると思うんです。

今は非主流の作品を制作し、探索し、その経験をシェアして私が観察したものを発信している状態です。それらの過程で、知らない人々と触れ合う機会もあります。みんなが知らないものに対して、共通認識を通して皆さんと交流するようにしています。

台湾は「非主流」に対する許容性があり、自由な創作の場であることを、喜ばしく思っています。

今日の香港の様子を目の当たりにして、あの場で創作をする作家方を思うと心苦しいです。創作を追求するには出国するしかない状況では、全身全霊の創作ができないことも残念でなりません。

その点、台湾の文化創造の未来は明るいです。台湾文化部の近年の活動を目にし、「ようやく国外で、台湾文学の宣伝に着手する人が現れ始めた、私たちが収めている税金は無駄になっていないんだ(笑)」と、嬉しく思っています。

シュウ:私が感じているのは、台湾の「非主流」の可能性です。

一般的な建築の仕事は、設計士のように事務所の中で図面を引く仕事だと思います。 その一方、僕の仕事のように建築を創作のスタイルとした、主流から派生した仕事もあると思うんです。

今は非主流の作品を制作し、探索し、その経験をシェアして私が観察したものを発信している状態です。それらの過程で、知らない人々と触れ合う機会もあります。みんなが知らないものに対して、共通認識を通して皆さんと交流するようにしています。

台湾は「非主流」に対する許容性があり、自由な創作の場であることを、喜ばしく思っています。

Q:今、お二人が一番挑戦したいこと

りん:自身の作品の表現方法として、台湾語を取り入れた創作活動に取り組みたいです。 今の生業の大きな糧となったのは文学、その道具としての日本語。言葉は自分の体験の幅、そして海外の方との交流の輪を広げられるツールです。

外国語学習に興味がある一方で、母語である台湾語の重要性も感じています。台湾の現在の公用語は、実は中国語。私の家庭では主に台湾語で会話しますが、使用頻度の低下に伴い自身の台湾語力が低下していて惜しいです。

現在台湾では文化保護の観点から、台湾語をはじめ客家語や原住民語など様々な言語の教育を開始しました。様々なエスニックグループを認め合い、母語使用を推奨・擁護する環境が増えてほしいです。

20年後の子どもたちが台湾語を読めるようになっていることを願い、これからも創作を続けて、台湾語の普及・発展に助力したいです。

外国語学習に興味がある一方で、母語である台湾語の重要性も感じています。台湾の現在の公用語は、実は中国語。私の家庭では主に台湾語で会話しますが、使用頻度の低下に伴い自身の台湾語力が低下していて惜しいです。

現在台湾では文化保護の観点から、台湾語をはじめ客家語や原住民語など様々な言語の教育を開始しました。様々なエスニックグループを認め合い、母語使用を推奨・擁護する環境が増えてほしいです。

20年後の子どもたちが台湾語を読めるようになっていることを願い、これからも創作を続けて、台湾語の普及・発展に助力したいです。

シュウ:日本人アーティスト、橋本仁さんとの合同作品制作です。きっかけは村内でのアーティスト間の作品シェア会。

僕の作品紹介で台北の古い建物の話題に触れた際、橋本さんのお祖母様が昔住んでいた家だと伺いました。偶然にしてはすごい確率の出会いに、お互い驚きました。

そこで僕から彼に、その建物を用いて一緒に作品を作らないかと打診し、彼は快く承諾してくれました。でも、僕らは作品作りの方向性や、得意とする媒材での表現方法が異なります。

彼ならアクリルや木材、僕なら建築の絵や模型。彼の作品にも、僕の作品やそのモデルの建築にも、根底に「記憶」という概念があります。このように、同じ方向性を向き制作できれば大丈夫です。

自分と他人の感性を合わせて一つの作品を作るのは新しい挑戦。りんも文章で作品制作に加わってくれます。

僕たちは作品にどれだけの時間をかけるかを決めていませんが、この機会に合同制作し、一緒に展示会を開きたいです。作品のテーマは「日本・台湾間の記憶」、この芸術村、そして日本でも開催予定です。

僕の作品紹介で台北の古い建物の話題に触れた際、橋本さんのお祖母様が昔住んでいた家だと伺いました。偶然にしてはすごい確率の出会いに、お互い驚きました。

そこで僕から彼に、その建物を用いて一緒に作品を作らないかと打診し、彼は快く承諾してくれました。でも、僕らは作品作りの方向性や、得意とする媒材での表現方法が異なります。

彼ならアクリルや木材、僕なら建築の絵や模型。彼の作品にも、僕の作品やそのモデルの建築にも、根底に「記憶」という概念があります。このように、同じ方向性を向き制作できれば大丈夫です。

自分と他人の感性を合わせて一つの作品を作るのは新しい挑戦。りんも文章で作品制作に加わってくれます。

僕たちは作品にどれだけの時間をかけるかを決めていませんが、この機会に合同制作し、一緒に展示会を開きたいです。作品のテーマは「日本・台湾間の記憶」、この芸術村、そして日本でも開催予定です。

POSTSCRIPT

初めてお二人とお会いしたのは昨年10月、犬吉工作室主宰の「屋頂上的紙本市/台湾ご縁市」。マーケット名通りの素晴らしいご縁から、今回のインタビューが実現しました。(ご縁を結んでくださった関西ウーマンスタッフのYさん、ありがとうございました)

台湾人として、そして創作家として、民主の自由がいかに大切か。これが今回私の心に残りました

民主の自由を守るため、今年初めに大きな出来事がありました。1月11日の台湾総統選挙です。

台湾では期日前投票や代理投票はできません。投票日当日、自分の本籍地で投票を行う必要があります。私の身の回りでは、多くの友人たちが台湾内外在住を問わずに投票のために帰省していました。

そして今回の選挙投票率は脅威の74.9%(2016年は66.3%)。特に今回は、自分で自分の未来を決めるための行動に移した若者世代の力が強かったようです。今回若者たちが選挙に関心を向けた理由、それは「中国に迎合することへの危惧」です。

昨年香港で起こった、逃亡犯条例改正案に反対する民主化デモで「今日香港,明日台灣(きょうの香港はあすの台湾)」という言葉が生まれるほど、台湾の自由や民主がなくなることへの恐怖を身近で感じたのだと思います。

政治家だけではなく、一般に影響力を持つ著名人、そして創作家たちも毎日のように「返鄉投票(帰省し、投票を)」と呼びかけているのを耳にしました。民主の自由は「表現の自由」も含みます。これが失われれば、文化芸術の発展への影響、最終的には民間の思想コントロールにつながります。

現在、台湾は文化・芸術分野の発展を後押ししており、作品の発表・発展の場として理想的な場所です。そんな台湾で表現の自由が制限されれば、台湾国内のアーティストだけでなく、台湾を自身の作品発表の場とする海外アーティストにも影響が及びます。

そして、アーティストら「発信」側に規制が及べば、影響を受けるのは「受け手」=一般民衆。今の段階では、受け手の私たちは世界中の数ある情報の中から、取捨選択して情報が得られます。

しかし情報規制が及べば、供給される情報源の少なさから取捨選択することすらできなくなり、それが思想の統一に繋がっていくのではないかと危惧しています。

今回は多くの台湾人が自分たちで勝ち取った「民主の自由」、そして表現の自由が守られたことを嬉しく思います。

台湾人として、そして創作家として、民主の自由がいかに大切か。これが今回私の心に残りました

民主の自由を守るため、今年初めに大きな出来事がありました。1月11日の台湾総統選挙です。

台湾では期日前投票や代理投票はできません。投票日当日、自分の本籍地で投票を行う必要があります。私の身の回りでは、多くの友人たちが台湾内外在住を問わずに投票のために帰省していました。

そして今回の選挙投票率は脅威の74.9%(2016年は66.3%)。特に今回は、自分で自分の未来を決めるための行動に移した若者世代の力が強かったようです。今回若者たちが選挙に関心を向けた理由、それは「中国に迎合することへの危惧」です。

昨年香港で起こった、逃亡犯条例改正案に反対する民主化デモで「今日香港,明日台灣(きょうの香港はあすの台湾)」という言葉が生まれるほど、台湾の自由や民主がなくなることへの恐怖を身近で感じたのだと思います。

政治家だけではなく、一般に影響力を持つ著名人、そして創作家たちも毎日のように「返鄉投票(帰省し、投票を)」と呼びかけているのを耳にしました。民主の自由は「表現の自由」も含みます。これが失われれば、文化芸術の発展への影響、最終的には民間の思想コントロールにつながります。

現在、台湾は文化・芸術分野の発展を後押ししており、作品の発表・発展の場として理想的な場所です。そんな台湾で表現の自由が制限されれば、台湾国内のアーティストだけでなく、台湾を自身の作品発表の場とする海外アーティストにも影響が及びます。

そして、アーティストら「発信」側に規制が及べば、影響を受けるのは「受け手」=一般民衆。今の段階では、受け手の私たちは世界中の数ある情報の中から、取捨選択して情報が得られます。

しかし情報規制が及べば、供給される情報源の少なさから取捨選択することすらできなくなり、それが思想の統一に繋がっていくのではないかと危惧しています。

今回は多くの台湾人が自分たちで勝ち取った「民主の自由」、そして表現の自由が守られたことを嬉しく思います。

シュウさん、りんさん、そしてカフェちゃん、取材にご協力いただき、ありがとうございました!

犬吉工作室スタジオ

所在地:台北市汀州路三段230巷55號2樓(2020年6月1日現在)

アクセス:台北MRTグリンライン新店行きに乗車「公館」駅下車、徒歩約10分で藏巖國際藝術村。

FaceBook: @inukichibooks

Instagram(りんさん): @anchiring

Instagram(シュウさん): @whachou

犬吉工作室スタジオ

所在地:台北市汀州路三段230巷55號2樓(2020年6月1日現在)

アクセス:台北MRTグリンライン新店行きに乗車「公館」駅下車、徒歩約10分で藏巖國際藝術村。

FaceBook: @inukichibooks

Instagram(りんさん): @anchiring

Instagram(シュウさん): @whachou

竹内裕美子

ワーキングホリデーで台南に滞在中。現地で中日翻訳及び通訳、日本語教育などに携わる。台湾のカルチャークリエイティブシーンに興味を持ち、クリエイターのサポート及び情報発信を続けている。

Facebook:yumiko.takeuchi.555

■海外暮らしの関西ウーマン(台湾) 記事一覧

-

台湾でもご活躍中の日本人アーティスト、橋本仁さんへのインタビュー。台湾と彼の関係とは…?

-

文学や芸術に親しめる空間「製本スタジオ」を運営する、建築デザイン家のシュウさんと翻訳・作家のりんさん

-

JustinさんChiliさんご夫婦のレザー・木工ブランド『好貨概念實驗室』。工房はワークショップの場でもあります。

-

製陶業が有名な都市・桃園へ。李立仁さんと陳定慧さんによって設立された陶器ブランド「陶事」を訪ねました。

-

クラフト紙の財布を制作するブランド「1983ER」RayさんEinさん夫妻の自宅兼スタジオにお伺いしました。

-

個性豊かな猫たちとの日常を描く 猫漫画作家 咪仔(ミ―ザイ)さん

-

大家好!(皆さんこんにちは)台南に暮らす竹内裕美子です