HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(美術・芸術)

■関西ウーマンインタビュー(美術・芸術)

![]() 城戸 みゆきさん(美術作家)

城戸 みゆきさん(美術作家) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(美術・芸術)

城戸 みゆきさん(美術作家)

掘り下げれば、膨大な水脈が隠れている

城戸 みゆきさん

美術作家

美術作家

「日常の水面下に広がる可能性の発掘」をコンセプトに掲げ、空間全体を美術作品として構成するインスタレーション・アートを制作する美術作家の城戸みゆきさん。

フィンランドやオーストリア、トルコ、ギリシャ、韓国、日本など世界各地に赴き、数週間から約3カ月間滞在して、そのまちや人々の暮らしなどをリサーチし、そこにある日常を訪問者の視点で再構築する作品を制作されています。

城戸さんがこうした滞在制作に取り組むようになったのは、今から14年前のこと。それまでの10年ほどは思い浮かんだイメージをそのまま表現することで満足していたそうですが、「このままでいいのか」という危機感が芽生え、制作に向き合う姿勢やスタイルを一変させたと振り返ります。

今の制作スタイルにたどり着くまでに、どんなことがあったのでしょうか? 「日常の水面下に広がる可能性の発掘」というコンセプトに込めた想いや考えとは?

フィンランドやオーストリア、トルコ、ギリシャ、韓国、日本など世界各地に赴き、数週間から約3カ月間滞在して、そのまちや人々の暮らしなどをリサーチし、そこにある日常を訪問者の視点で再構築する作品を制作されています。

城戸さんがこうした滞在制作に取り組むようになったのは、今から14年前のこと。それまでの10年ほどは思い浮かんだイメージをそのまま表現することで満足していたそうですが、「このままでいいのか」という危機感が芽生え、制作に向き合う姿勢やスタイルを一変させたと振り返ります。

今の制作スタイルにたどり着くまでに、どんなことがあったのでしょうか? 「日常の水面下に広がる可能性の発掘」というコンセプトに込めた想いや考えとは?

深いものを追求していきたいという欲

美術作家をめざすきっかけは?

子どもの頃から絵を描いたり紙粘土で立体物をつくったりすることを「好き」と意識することなくしていましたから、美術大学を出て、何かをつくったり個展を開催したりすることは、自然な流れの中にあったのかなと思います。

大学では洋画を専攻していましたが、在学中から油絵を描くことに興味を持てなくなり、半立体の作品をつくるようになっていました。制作するうちに半立体が立体になり、今はインスタレーション・アートというジャンルの作品を制作しています。

卒業してから10年ほどは、ただただ「自分が楽しい」と思うものをつくっていました。

思い浮かんだイメージを、さまざまな素材を使って表現することが楽しくて、「土の塊にさした竹ひごの上に紙でつくった家をのせてゆらゆら揺れさせる」「風船に立体物をつけてふわふわ回遊させる」という、常に状態が変化していく不安定さのある世界観を表現できれば満足だったんです。

発表の機会としては、学生時代から出入りしていたギャラリーとのつながりがありましたし、知人が展覧会出展に声をかけてくれることもありましたので、制作していれば見てもらうチャンスはあり、「自分が楽しい」という自己満足だけでも10年ほどは突き進むことができました。

それが30代半ばになって初めて、「このまま『自分が楽しい』だけで続けていてもいいのか」という危機感が芽生えたんです。

大学では洋画を専攻していましたが、在学中から油絵を描くことに興味を持てなくなり、半立体の作品をつくるようになっていました。制作するうちに半立体が立体になり、今はインスタレーション・アートというジャンルの作品を制作しています。

卒業してから10年ほどは、ただただ「自分が楽しい」と思うものをつくっていました。

思い浮かんだイメージを、さまざまな素材を使って表現することが楽しくて、「土の塊にさした竹ひごの上に紙でつくった家をのせてゆらゆら揺れさせる」「風船に立体物をつけてふわふわ回遊させる」という、常に状態が変化していく不安定さのある世界観を表現できれば満足だったんです。

発表の機会としては、学生時代から出入りしていたギャラリーとのつながりがありましたし、知人が展覧会出展に声をかけてくれることもありましたので、制作していれば見てもらうチャンスはあり、「自分が楽しい」という自己満足だけでも10年ほどは突き進むことができました。

それが30代半ばになって初めて、「このまま『自分が楽しい』だけで続けていてもいいのか」という危機感が芽生えたんです。

その危機感が芽生えたのは、なぜだったのですか?

自分の作品を振り返った時、5年前と比べて、していることは結局同じだな、何も進歩していないなと痛感したんです。

「こういうことができたらおもしろそう」と思い浮かんだままをつくっていたので、作品を制作しているというより、まるで遊んでいるような感覚だったのだと思います。

自己満足も作品をつくる上で大切な素材の一つですが、当時の私は「その時々に思い浮かんだものをつくって、発表して、見てもらって、終わる」ということを繰り返すだけで、課題や改善点、追求していきたい要素などを見出して、次につなげることをしていませんでした。

だから、何年経ってもしていることは同じ。深まっていくものがなかったんです。

展覧会を開催すれば、見に来てくれる人も、「おもしろい」と言ってくれる人もいましたが、それはきっと私が案内ハガキを出しているからであって、出さなくなれば「最近やっていないね」程度の興味や関心ではないかなというふうにも思えました。

コンセプトや素材、技法など、もっと一つひとつのことを掘り下げて、深いものを追求していきたい。思い返せば、この時に初めて「欲」が出てきたのかもしれません。

「こういうことができたらおもしろそう」と思い浮かんだままをつくっていたので、作品を制作しているというより、まるで遊んでいるような感覚だったのだと思います。

自己満足も作品をつくる上で大切な素材の一つですが、当時の私は「その時々に思い浮かんだものをつくって、発表して、見てもらって、終わる」ということを繰り返すだけで、課題や改善点、追求していきたい要素などを見出して、次につなげることをしていませんでした。

だから、何年経ってもしていることは同じ。深まっていくものがなかったんです。

展覧会を開催すれば、見に来てくれる人も、「おもしろい」と言ってくれる人もいましたが、それはきっと私が案内ハガキを出しているからであって、出さなくなれば「最近やっていないね」程度の興味や関心ではないかなというふうにも思えました。

コンセプトや素材、技法など、もっと一つひとつのことを掘り下げて、深いものを追求していきたい。思い返せば、この時に初めて「欲」が出てきたのかもしれません。

日常を非日常に組み替える

10年を振り返って抱いた危機感。それらを解消するために、どんな行動を起こしたのですか?

これまでの作品を整理して見返して、「自分にとってアートとは何だろう」「作品を通して、何を伝えることができるだろう」という自問自答が始まりました。

自分を変えるためには、これまでと違う制作方法を試してみたい。もう、それくらいのことをしないといけないんじゃないかなというふうに思ったんです。

そこで注目したのが、2006年当時に日本でも広がり始めていた「アーティスト・イン・レジデンス」。アーティストが地域や団体等に招へいされ、その地域に一定期間、滞在して作品制作を行い、それに必要な支援を受けられるというプログラムです。

これまでとはまったく違う環境と切り口で作品と向かい合えるのが魅力的でした。普段制作している場を離れることで、自分がこれまでしてきたことを見つめ直し、これからしていきたいことが見えてくるんじゃないかなと期待したんです。

そこで早速、徳島県神山町で募集していたプログラムに応募しました。

誰でも参加できるわけではなく、選考があるので、「これで無理だったら、制作をやめる」くらいの覚悟を持って、資料を作成したことを思い出します。

もし採用されていなかったら、どうしていたのだろうと思うくらい、ここでの体験が転機になったんです。

自分を変えるためには、これまでと違う制作方法を試してみたい。もう、それくらいのことをしないといけないんじゃないかなというふうに思ったんです。

そこで注目したのが、2006年当時に日本でも広がり始めていた「アーティスト・イン・レジデンス」。アーティストが地域や団体等に招へいされ、その地域に一定期間、滞在して作品制作を行い、それに必要な支援を受けられるというプログラムです。

これまでとはまったく違う環境と切り口で作品と向かい合えるのが魅力的でした。普段制作している場を離れることで、自分がこれまでしてきたことを見つめ直し、これからしていきたいことが見えてくるんじゃないかなと期待したんです。

そこで早速、徳島県神山町で募集していたプログラムに応募しました。

誰でも参加できるわけではなく、選考があるので、「これで無理だったら、制作をやめる」くらいの覚悟を持って、資料を作成したことを思い出します。

もし採用されていなかったら、どうしていたのだろうと思うくらい、ここでの体験が転機になったんです。

徳島県の「アーティスト・イン・レジデンス」での体験が、どんな転機になったのですか?

徳島県神山町のプロジェクトでは、2カ月ほど滞在して作品を制作し、展覧会に出展することになっていました。

初めて訪れる新鮮な感覚を大切にしたくて、事前情報をあまり入れず、そのまちへ。

個人商店で日用品を買い物しながら、食堂でお昼ごはんを食べながら、居酒屋でお酒を飲みながら、地元の人たちとおしゃべり。まちで気になるものを見つけたら、地元の人に聞いたり、主催者から詳しい人を紹介してもらったり。

そんなふうに1週間ほどかけてリサーチしてから、作品制作に取り掛かりました。

作品としては、神山町に実在する家の形を再現した小さな家のオブジェを7つつくりました。それぞれの家の中に、看板や農家の納屋、道など、地元の人たちが日常的に見ている風景を、訪問者である私の視点で組み替えて封じ込め、家の屋根に取り付けたドアスコープから覗いてもらえるようにしたんです。

私がまちや暮らす人たちに興味を持って見ていたように、地元の人たちもよそから来たアーティストに興味を持ってくださっていたので、私自身も「見られている」と感じることが多くありました。そのお互いの視点を交換できたらおもしろいんじゃないかなと思ったことが、着想のきっかけです。

この制作を通して、「まちの人たちが日常的に見ているものや使っているものを素材とし、それらを想像もしないような形に組み替えて、新しい風景をつくる」という今の制作スタイルの原型が出来上がりました。

私にとっては新しいものが見えてきておもしろいですし、地元の人たちにとっては日常が非日常に変わる体験となり、見慣れた風景や物の見え方が変わるきっかけになったら、おもしろいんじゃないかなと思ったんです。

この「お互いにとって」を叶えるのも、大切な要素でした。

「自分が楽しい」だけで制作していたところから脱したいとの想いがありましたし、制作のためにリサーチする中で「相手の記憶を搾取しているのではないか」と思うことがあり、相手にとってもおもしろい体験であってほしいと願うようになっていました。

初めて訪れる新鮮な感覚を大切にしたくて、事前情報をあまり入れず、そのまちへ。

個人商店で日用品を買い物しながら、食堂でお昼ごはんを食べながら、居酒屋でお酒を飲みながら、地元の人たちとおしゃべり。まちで気になるものを見つけたら、地元の人に聞いたり、主催者から詳しい人を紹介してもらったり。

そんなふうに1週間ほどかけてリサーチしてから、作品制作に取り掛かりました。

作品としては、神山町に実在する家の形を再現した小さな家のオブジェを7つつくりました。それぞれの家の中に、看板や農家の納屋、道など、地元の人たちが日常的に見ている風景を、訪問者である私の視点で組み替えて封じ込め、家の屋根に取り付けたドアスコープから覗いてもらえるようにしたんです。

私がまちや暮らす人たちに興味を持って見ていたように、地元の人たちもよそから来たアーティストに興味を持ってくださっていたので、私自身も「見られている」と感じることが多くありました。そのお互いの視点を交換できたらおもしろいんじゃないかなと思ったことが、着想のきっかけです。

この制作を通して、「まちの人たちが日常的に見ているものや使っているものを素材とし、それらを想像もしないような形に組み替えて、新しい風景をつくる」という今の制作スタイルの原型が出来上がりました。

私にとっては新しいものが見えてきておもしろいですし、地元の人たちにとっては日常が非日常に変わる体験となり、見慣れた風景や物の見え方が変わるきっかけになったら、おもしろいんじゃないかなと思ったんです。

この「お互いにとって」を叶えるのも、大切な要素でした。

「自分が楽しい」だけで制作していたところから脱したいとの想いがありましたし、制作のためにリサーチする中で「相手の記憶を搾取しているのではないか」と思うことがあり、相手にとってもおもしろい体験であってほしいと願うようになっていました。

以降は海外でも滞在制作に取り組まれていくのですね。

もともと旅をすることも好きで、大学時代は夏休みなどに1~2カ月間、海外を旅していました。

滞在制作は旅のような側面もあり、滞在先での生活そのものも楽しかったんです。各地を転々とするスタイルも、私には合っていたのだと思います。

徳島県の後はフィンランドに行き、以降はオーストリアや韓国、アイスランド、ハンガリー、トルコ、ギリシャ、インド、中国など各地で数週間から最大で約3カ月間滞在しながら、作品を制作してきました。

滞在制作は旅のような側面もあり、滞在先での生活そのものも楽しかったんです。各地を転々とするスタイルも、私には合っていたのだと思います。

徳島県の後はフィンランドに行き、以降はオーストリアや韓国、アイスランド、ハンガリー、トルコ、ギリシャ、インド、中国など各地で数週間から最大で約3カ月間滞在しながら、作品を制作してきました。

「全然あかんやん」から始まる自問自答を乗り越えて

これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?

美術作品はいつも手探りでの制作になりますし、わかりやすい正解があるわけではないので、毎回「これは作品として成立しているのか」と自問自答しながら制作しています。

一つの作品につき、一度は「全然あかんやん」と思う瞬間があるんです。

その「全然あかんやん」は「このまま出してもつまらないものにしかならない」という危機感であり、「どうやったら、もっとおもしろくなるのか」を考えるきっかけ。もっと言うと、「もっとおもしろくなるはず」という、これも欲なのかもしれません。

試行錯誤を重ねて、その山を乗り越えると、ふぅっと腑に落ちる瞬間がやってきて、「あ、これでいけるな」と納得できます。あとは黙々と完成をめざすのみです。

一つの作品につき、一度は「全然あかんやん」と思う瞬間があるんです。

その「全然あかんやん」は「このまま出してもつまらないものにしかならない」という危機感であり、「どうやったら、もっとおもしろくなるのか」を考えるきっかけ。もっと言うと、「もっとおもしろくなるはず」という、これも欲なのかもしれません。

試行錯誤を重ねて、その山を乗り越えると、ふぅっと腑に落ちる瞬間がやってきて、「あ、これでいけるな」と納得できます。あとは黙々と完成をめざすのみです。

自問自答を乗り越えて、ようやく納得のいくものが制作できるとのこと。これまで制作された事例をもとに、その過程について教えていただけますか。

アイスランドでの滞在制作で、「アイスランドの森」という作品をつくりました。

その前に立ち寄ったドイツで、「アイスランドの森で道に迷ったらどうしたらいいか、知っているか?」「ただ立ち上がればいい」という小話を聞いたのが、着想のきっかけです。

日本で言うところの「大阪人といえば、こう」という典型的なイメージを表した小話で、彼らがいわんとしていることは「アイスランドは寒すぎて高い木が育たないので、森がないというイメージがある」ということ。そんなイメージのあるアイスランドに、森をつくろうと思ったんです。

季節は冬。滞在地周辺の野原でフリーズドライ状態になっている枯れた植物を集め、ミニチュアの森をつくっていきました。最初は「おもしろい森ができそうだ」と思いながら作業を進めていくのですが、ふと「もっとおもしろくできるんじゃないの?」という自問自答が始まったんです。

「そもそも、この方法でいいのか」「何か足せないか」など悩む中で、そばにあった電気スタンドを何気なくパチッとつけてみたら、ミニチュアの森の後ろに大きな影が伸びました。

目の前にある草の影であることはわかるものの、脳が勝手に処理をして森に見えることに気づいたんです。この技法を使えば、「大きな森がない」と言われるアイスランドに、大きな森をつくることができます。

作品としては、ミニチュアの森の中心に電球を吊るし、明かりをつけると部屋の壁に巨大な幻想の森が出現するようにしました。電球につながる電線に触れると、影の森がゆらゆらと揺れるようにもしたんです。

その後、ギリシャで滞在制作をした時、複数点つくるうちの1点を「アイスランドの森」の技法でつくることにしました。土地それぞれに生えている植物は違うので、アイスランドの森とは異なる、ギリシャの森をつくったらおもしろそうと思ったんです。

この時も途中で「アイスランドと制作したものと変わりないのでは?」「ここでしかできない、私にできることは、本当にこれなの?」という自問自答が始まりました。

「ここから、どうしたらいいだろう」と考える中で、展示場所が以前、台所だったことを思い出します。その当時の記憶が呼び覚まされるようなことができればと考え、植物の中でも料理に使うハーブを収集して会場の入口に設置し、香りそのものを作品としたんです。

その前に立ち寄ったドイツで、「アイスランドの森で道に迷ったらどうしたらいいか、知っているか?」「ただ立ち上がればいい」という小話を聞いたのが、着想のきっかけです。

日本で言うところの「大阪人といえば、こう」という典型的なイメージを表した小話で、彼らがいわんとしていることは「アイスランドは寒すぎて高い木が育たないので、森がないというイメージがある」ということ。そんなイメージのあるアイスランドに、森をつくろうと思ったんです。

季節は冬。滞在地周辺の野原でフリーズドライ状態になっている枯れた植物を集め、ミニチュアの森をつくっていきました。最初は「おもしろい森ができそうだ」と思いながら作業を進めていくのですが、ふと「もっとおもしろくできるんじゃないの?」という自問自答が始まったんです。

「そもそも、この方法でいいのか」「何か足せないか」など悩む中で、そばにあった電気スタンドを何気なくパチッとつけてみたら、ミニチュアの森の後ろに大きな影が伸びました。

目の前にある草の影であることはわかるものの、脳が勝手に処理をして森に見えることに気づいたんです。この技法を使えば、「大きな森がない」と言われるアイスランドに、大きな森をつくることができます。

作品としては、ミニチュアの森の中心に電球を吊るし、明かりをつけると部屋の壁に巨大な幻想の森が出現するようにしました。電球につながる電線に触れると、影の森がゆらゆらと揺れるようにもしたんです。

その後、ギリシャで滞在制作をした時、複数点つくるうちの1点を「アイスランドの森」の技法でつくることにしました。土地それぞれに生えている植物は違うので、アイスランドの森とは異なる、ギリシャの森をつくったらおもしろそうと思ったんです。

この時も途中で「アイスランドと制作したものと変わりないのでは?」「ここでしかできない、私にできることは、本当にこれなの?」という自問自答が始まりました。

「ここから、どうしたらいいだろう」と考える中で、展示場所が以前、台所だったことを思い出します。その当時の記憶が呼び覚まされるようなことができればと考え、植物の中でも料理に使うハーブを収集して会場の入口に設置し、香りそのものを作品としたんです。

制作期間も限られた中での苦しい問いかけでもあると思いますが、その自問自答を経ることで変わるんですね。

最初に「こうしよう」と思ったものをつくりながらも、途中で立ち止まって「どうやったらもっとおもしろくなるのか」を考えることは、私の制作にとって欠かせない過程です。

その山を乗り越えることで、「これなら人にも見せられる」と思える作品をつくることができます。

これは作品だけに限りません。美術作家として「そもそも自分がしていることに意味はあるのか」という問いかけをいつも背負っています。

その山を乗り越えることで、「これなら人にも見せられる」と思える作品をつくることができます。

これは作品だけに限りません。美術作家として「そもそも自分がしていることに意味はあるのか」という問いかけをいつも背負っています。

制作する意味も絶えず問いかけておられるのですね。

素晴らしい作品をつくるアーティストはたくさんいますし、同じ展覧会に参加しているアーティストの作品を見て「すごいなあ」と感動することも多くあります。

時に「自分には才能がないな」と落ち込むこともあるんです。

そんな時に思い出すのは、大学時代の恩師が卒業時にくださった「知られざる名作はあり得ても、つくられざる名作はあり得ない。ただ制作しなさい」というメッセージ。自分にしかつくることのできない作品があり、自分にしか取り扱えない問題もあると信じてつくるしかありません。

それでも落ち込んだり悩んだりした時は、「今頭の中にあるアイデアだけは全力で実現させてみせる」「その後のことはその時に考えればいい。それでやめたっていい」と集中。すると、余計なことを考えず、ネガティブさから抜け出せるんです。

また、日本にいるとあれこれ細かいことで悩んでしまうようなことも、滞在制作で海外に行くと、いい意味で開き直ることもできるので、作品の新しい展開につながることもあります。

何より、作品を見てもらうのが一番の糧です。と言いながらも、自分では「手応えがあった」と思っても、見る人によってさまざまですから、確たる手応えを得るのが難しくもあります。

そうすると、滞在制作や芸術祭などに応募して作品のプランが通ることが、少なくともそれに関わる人たちは見てみたいと思ってくれたんだなという道標になるんです。その小さな積み重ねで先に進めています。

時に「自分には才能がないな」と落ち込むこともあるんです。

そんな時に思い出すのは、大学時代の恩師が卒業時にくださった「知られざる名作はあり得ても、つくられざる名作はあり得ない。ただ制作しなさい」というメッセージ。自分にしかつくることのできない作品があり、自分にしか取り扱えない問題もあると信じてつくるしかありません。

それでも落ち込んだり悩んだりした時は、「今頭の中にあるアイデアだけは全力で実現させてみせる」「その後のことはその時に考えればいい。それでやめたっていい」と集中。すると、余計なことを考えず、ネガティブさから抜け出せるんです。

また、日本にいるとあれこれ細かいことで悩んでしまうようなことも、滞在制作で海外に行くと、いい意味で開き直ることもできるので、作品の新しい展開につながることもあります。

何より、作品を見てもらうのが一番の糧です。と言いながらも、自分では「手応えがあった」と思っても、見る人によってさまざまですから、確たる手応えを得るのが難しくもあります。

そうすると、滞在制作や芸術祭などに応募して作品のプランが通ることが、少なくともそれに関わる人たちは見てみたいと思ってくれたんだなという道標になるんです。その小さな積み重ねで先に進めています。

作品を見てもらっても、いい評価ばかりではないと思います。心が折れそうになることもあるのではないでしょうか。

不特定多数の人たちが見に来られますので、厳しい声を受けることは当然あります。全員のスタンダードなんてあり得ませんから、そこはもう自分を信じるしかないのが、アートかなと思っているんです。

「この色が好き」など好みと一緒で、何かを「好き」と感じたり、「いい」と思ったりすることには、明確な理由のないものがほとんどではないでしょうか。

それと同じで、誰かにとってはまったく意味のない、つまらないものであったとしても、私にとっては大いに意味があり、つくらずにはいられないからつくったものなんです。

時には、心が折れそうになるくらい、傷つくことを言われることもあります。

自分自身も自信を持てない、納得のいっていない作品を酷評されたなら「その通りです」と受け入れざるを得ませんが、どんなことを言われようとも、「私は私の理由を持って、この作品をつくりきりました」ということだけは自信を持って言える作品をつくりたいと思っています。

「この色が好き」など好みと一緒で、何かを「好き」と感じたり、「いい」と思ったりすることには、明確な理由のないものがほとんどではないでしょうか。

それと同じで、誰かにとってはまったく意味のない、つまらないものであったとしても、私にとっては大いに意味があり、つくらずにはいられないからつくったものなんです。

時には、心が折れそうになるくらい、傷つくことを言われることもあります。

自分自身も自信を持てない、納得のいっていない作品を酷評されたなら「その通りです」と受け入れざるを得ませんが、どんなことを言われようとも、「私は私の理由を持って、この作品をつくりきりました」ということだけは自信を持って言える作品をつくりたいと思っています。

日常の水面下に広がる可能性の発掘

お仕事をされる中で、いつも心にある「想い」は何ですか?

「日常の水面下に広がる可能性の発掘」ということをいつも考えています。

私が使う素材はほとんど日常生活で使うものやその土地でよく見かけて誰もが気にも留めずに使っているものです。

それを使って新しい風景をつくり、時には庭を歩くように作品の中を散歩してもらう。その体験が見る人の日常に対する感覚を少し変化させるきっかけになってほしいと願っています。

慣れきった自分自身の中にも掘り下げれば膨大な水脈が隠れている、そんなことも考えています。

私が使う素材はほとんど日常生活で使うものやその土地でよく見かけて誰もが気にも留めずに使っているものです。

それを使って新しい風景をつくり、時には庭を歩くように作品の中を散歩してもらう。その体験が見る人の日常に対する感覚を少し変化させるきっかけになってほしいと願っています。

慣れきった自分自身の中にも掘り下げれば膨大な水脈が隠れている、そんなことも考えています。

城戸さんが「こんな作品をつくろう」と心が動く時に共通する想いや動機みたいなものはあるのでしょうか?

作品をつくる時の想いや動機はありますが、それも素材の一つにしか過ぎないと思っています。最終的には、作品を見るそれぞれの人ものです。

「作者はこう考えている」ということを前面に出してしまうと、そうとしか見えなくなってしまい、おもしろくなくなってしまいます。私としても、見てくださった人から思わぬことを言われて「そういう捉え方もあるのだ」と発見できることがあり、おもしろいんです。

だから、私は「自分のもともとの想いや動機を伝えたい、共感してほしい」という想いはありませんし、それらが作品の良し悪しを決めるものでもないと思っています。

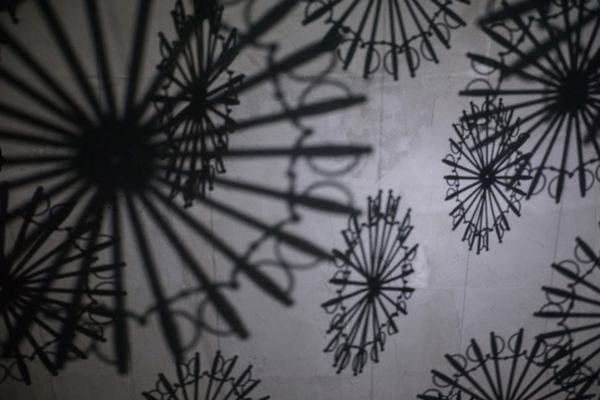

その前提で、私自身の想いや動機のところでお話しすると、たとえば2015年にトルコで滞在制作した時につくった「剣の影」という作品があります。

中規模都市ヤロヴァの産業はウェディングパーティーで、結婚式を挙げるために近隣の町から多くの人たちが訪れていました。パーティー後、会場にはプラスチックの楊枝がたくさん落ちていて、よく見ると剣の形をしています。

当時、トルコは軍事的にピリピリとした雰囲気があったので、それを素材として使うことにしたんです。

作品としては、剣型の楊枝をつなげて円をつくり、その円を無数に吊り下げて光を当てました。すると、プラスチックは宝石のように輝き、壁にはまるでイスラムタイルのモチーフのような美しい模様が大小さまざまに浮かび上がります。

そのパーツの一本一本をよく見ると、剣の形をしているということを表現しました。

「武器の形」「そういった形をしたものが、日常の中に何気なくある」といったことを深く考えていくと、その作品を通して伝えたいことはたくさんあります。でも、見た人がこの作品がつくり出す形や影をただ「おもしろい」と感じてもらえるだけでもいいとも思っています。

「作者はこう考えている」ということを前面に出してしまうと、そうとしか見えなくなってしまい、おもしろくなくなってしまいます。私としても、見てくださった人から思わぬことを言われて「そういう捉え方もあるのだ」と発見できることがあり、おもしろいんです。

だから、私は「自分のもともとの想いや動機を伝えたい、共感してほしい」という想いはありませんし、それらが作品の良し悪しを決めるものでもないと思っています。

その前提で、私自身の想いや動機のところでお話しすると、たとえば2015年にトルコで滞在制作した時につくった「剣の影」という作品があります。

中規模都市ヤロヴァの産業はウェディングパーティーで、結婚式を挙げるために近隣の町から多くの人たちが訪れていました。パーティー後、会場にはプラスチックの楊枝がたくさん落ちていて、よく見ると剣の形をしています。

当時、トルコは軍事的にピリピリとした雰囲気があったので、それを素材として使うことにしたんです。

作品としては、剣型の楊枝をつなげて円をつくり、その円を無数に吊り下げて光を当てました。すると、プラスチックは宝石のように輝き、壁にはまるでイスラムタイルのモチーフのような美しい模様が大小さまざまに浮かび上がります。

そのパーツの一本一本をよく見ると、剣の形をしているということを表現しました。

「武器の形」「そういった形をしたものが、日常の中に何気なくある」といったことを深く考えていくと、その作品を通して伝えたいことはたくさんあります。でも、見た人がこの作品がつくり出す形や影をただ「おもしろい」と感じてもらえるだけでもいいとも思っています。

その作品の写真を見ました。幻想的で美しいなと思いましたが、一本一本を見ると、剣の形。そういった思いや動機があるものだとは想像しませんでした。

「いい作品」というのは、世界中のありとあらゆる問題が読み解けば入っている、構造的な問題を考えることができるものなのではないかなと思っています。

私自身、さまざまなアーティストの作品を見てきた中で心惹かれたのは、その作品に込められた大きなメッセージがちゃんと伝わってくるものでした。

私もそういう強い作品をつくりたい。「このまま『自分が楽しい』だけで続けていってもいいのか」という危機感が芽生えた時、そう思ったんだと思います。

以前、群馬県で「歌が忘れられる時」という、校歌を取り上げた作品をつくりました。閉校になった小学校の校歌を周辺に住む卒業生に個別に歌ってもらい、それを合唱のように重ね合わせて編集したんです。

みんなが歌詞を覚えているところは合唱みたいに分厚くなり、忘れてしまったところは「ららららら♪」とハミングになるなどして弱くなりました。忘れられてしまう部分は共通しているなど、おもしろい発見があったんです。

校歌は、閉校によってある日突然歌われなくなってしまいます。これを大きく捉えると、いつか国が亡びた時、国歌もこんなふうに忘れられていくということが想像できます。

さらに大きなことで言えば、大事にしていたはずのものを忘れていく、人は何かを忘れる時にどのように忘れていくのだろうかという記憶のメカニズムを言及することにもなるんです。

私自身、さまざまなアーティストの作品を見てきた中で心惹かれたのは、その作品に込められた大きなメッセージがちゃんと伝わってくるものでした。

私もそういう強い作品をつくりたい。「このまま『自分が楽しい』だけで続けていってもいいのか」という危機感が芽生えた時、そう思ったんだと思います。

以前、群馬県で「歌が忘れられる時」という、校歌を取り上げた作品をつくりました。閉校になった小学校の校歌を周辺に住む卒業生に個別に歌ってもらい、それを合唱のように重ね合わせて編集したんです。

みんなが歌詞を覚えているところは合唱みたいに分厚くなり、忘れてしまったところは「ららららら♪」とハミングになるなどして弱くなりました。忘れられてしまう部分は共通しているなど、おもしろい発見があったんです。

校歌は、閉校によってある日突然歌われなくなってしまいます。これを大きく捉えると、いつか国が亡びた時、国歌もこんなふうに忘れられていくということが想像できます。

さらに大きなことで言えば、大事にしていたはずのものを忘れていく、人は何かを忘れる時にどのように忘れていくのだろうかという記憶のメカニズムを言及することにもなるんです。

「世界中のありとあらゆる問題が読み解けば入っている」。城戸さんのお話をうかがって、「視点を変えてみるきっかけ」「目の前の日常から、社会や世界のさまざまな問題へとつながる」など、アートの持つ力を改めて感じました。

最後に、近い未来、実現したいことを教えてください。

最後に、近い未来、実現したいことを教えてください。

今春、国内外のアーティスト6人による展覧会「reflection」を福島県で企画・開催しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、作家による滞在制作ができなかったり、渡航制限により海外アーティストの作品をリモートワークで組み立てることになったりなど、イレギュラーなことが多く発生しましたが、その状況を見せることにも意味があるのではないかと考え、開催しました。

一般的に、大規模な展覧会などを開催している有名なアーティストばかりが注目されがちですが、世の中にはいろんなアーティストがいます。そんなおもしろいアーティストを、私の視点で紹介することはこれまで滞在制作で行ってきた「日常を非日常に組み替えて、新しい風景をつくること」に似ているのではないかなと思いました。

今後は自分の作品だけではなく、アーティスト同士のネットワークをより強くして、おもしろいアーティストの紹介や展覧会の企画なども継続していけたらいいなと思っています。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で、滞在制作をこれまで通りに行えなくなっています。

最近は「約100年前に生きていたフランス人作家と、その猫」を題材とした作品を、フランス在住の友人と一緒にリモートで共同制作しています。

その作家は軍に所属していて、来日したことがありました。当時のことを文章で書き残していて、猫好きで日本の猫をフランスに連れて帰ったというエピソードもあります。

コロナ禍の今、さまざまな制限があります。

彼が生きた約100年前といえば、現代のように容易に渡航できたわけではありません。私たちが彼に迫るにも時間を遡れません。そういった幾重もの制限や隔たりがある中で、「猫」を一つの軸として作品をつくることができたらおもしろいのではないかなと思ったんです。

彼が連れ帰った猫について調べたり、彼が暮らしていたまちに今生きている猫の写真を撮ったり、来日時に訪れた京都の各所を巡ったりなどして、映像をつくっています。

この状況下でもできる新しい方法はあるはずで、いろいろ模索しているところです。

新型コロナウイルス感染症の影響で、作家による滞在制作ができなかったり、渡航制限により海外アーティストの作品をリモートワークで組み立てることになったりなど、イレギュラーなことが多く発生しましたが、その状況を見せることにも意味があるのではないかと考え、開催しました。

一般的に、大規模な展覧会などを開催している有名なアーティストばかりが注目されがちですが、世の中にはいろんなアーティストがいます。そんなおもしろいアーティストを、私の視点で紹介することはこれまで滞在制作で行ってきた「日常を非日常に組み替えて、新しい風景をつくること」に似ているのではないかなと思いました。

今後は自分の作品だけではなく、アーティスト同士のネットワークをより強くして、おもしろいアーティストの紹介や展覧会の企画なども継続していけたらいいなと思っています。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で、滞在制作をこれまで通りに行えなくなっています。

最近は「約100年前に生きていたフランス人作家と、その猫」を題材とした作品を、フランス在住の友人と一緒にリモートで共同制作しています。

その作家は軍に所属していて、来日したことがありました。当時のことを文章で書き残していて、猫好きで日本の猫をフランスに連れて帰ったというエピソードもあります。

コロナ禍の今、さまざまな制限があります。

彼が生きた約100年前といえば、現代のように容易に渡航できたわけではありません。私たちが彼に迫るにも時間を遡れません。そういった幾重もの制限や隔たりがある中で、「猫」を一つの軸として作品をつくることができたらおもしろいのではないかなと思ったんです。

彼が連れ帰った猫について調べたり、彼が暮らしていたまちに今生きている猫の写真を撮ったり、来日時に訪れた京都の各所を巡ったりなどして、映像をつくっています。

この状況下でもできる新しい方法はあるはずで、いろいろ模索しているところです。

城戸 みゆきさん

1995年女子美術大学美術学部絵画科洋画専攻卒業。卒業後、立体作品を制作して発表し続けてきた。2006年に「神山アーティスト・イン・レジデンス」招へい作家として滞在制作を行ったことをきっかけに、以降はフィンランドやオーストリア、韓国、アイスランド、ハンガリー、トルコ、ギリシャ、インド、中国など各地で滞在制作を行うほか、展覧会等に多数出展。一方で、山中でドクツルタケの群生を見たことを機にきのこの世界に心惹かれ、書籍の発行や雑貨ブランド「mushroom_room」立ち上げなど、きのこイラストレーター&デザイナーとしても活躍している。

HP: https://miyukikido.work/

きのこデザイン: https://minne.com/@mushroomroom

(取材:2020年10月)

「全然あかんやん=このまま出してもつまらないものにしかならない」と制作している途中で立ち止まり、「どうやったら、もっとおもしろくなるのか」を考えていく過程を経ることが、人に見せられるものをつくる上で欠かせないと城戸さん。

作品そのもののクオリティを高めるとともに、不特定多数の人たちに見てもらう時に「私は私の理由を持って、この作品をつくりきりました」ということを、自信を持って伝えられるようにするために大切な過程とのことでした。

城戸さんがおっしゃられるように、「全員のスタンダード」はありません。人それぞれ価値観や考え方、視点などが異なりますし、時代や社会、個々の状況などによっても絶えず変化していくものです。

そんな中で、自分のつくり出したものにどう責任を持つのか、見てくれる人たちとどう向き合うのかといった部分で、その軸を持つことが大切になってくると思います。

自分のしていることの意味を問い続けることは苦しくもあり、しんどくもありますが、絶えず自問自答を繰り返すことによって生まれる強さや柔軟さなどを、城戸さんのお話をうかがって感じました。

HP: 『えんを描く』

作品そのもののクオリティを高めるとともに、不特定多数の人たちに見てもらう時に「私は私の理由を持って、この作品をつくりきりました」ということを、自信を持って伝えられるようにするために大切な過程とのことでした。

城戸さんがおっしゃられるように、「全員のスタンダード」はありません。人それぞれ価値観や考え方、視点などが異なりますし、時代や社会、個々の状況などによっても絶えず変化していくものです。

そんな中で、自分のつくり出したものにどう責任を持つのか、見てくれる人たちとどう向き合うのかといった部分で、その軸を持つことが大切になってくると思います。

自分のしていることの意味を問い続けることは苦しくもあり、しんどくもありますが、絶えず自問自答を繰り返すことによって生まれる強さや柔軟さなどを、城戸さんのお話をうかがって感じました。

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP: 『えんを描く』

■関西ウーマンインタビュー(美術・芸術) 記事一覧

-

「自分の感受性は自治したい 」素材として光を用いて表現する照明デザイナーの魚森さん

-

「掘り下げれば膨大な水脈が隠れている」自分の創りだしたものにどう責任を持つか、絶えず問い表現する城戸さん

-

「自分のペースで生きていい」文学作品から着想を得て、善悪美醜入り交じる人間の情念を描く松澤さん

-

「既存の型に縛られず、独自の書を追求したい」現代アートの世界で書道家として生きることを選んだ田面さん

-

「自分の絵をこよなく愛し執着する」「マリブルー」と称される青を基調とした絵が印象的な青江鞠さん。

-

「日常の視座と違う視点を持って生きたい」見る側にさまざまな想起を投げかける風景画を描き続けている安喜さん

-

「自分の生きてきた証として書を残していきたい」技術を高める鍛錬が自分の自信になると話すみゆきさん