HOME![]() 関西ウーマンインタビュー(作家)

関西ウーマンインタビュー(作家)

![]() 寮 美千子さん(作家)

寮 美千子さん(作家) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

関西ウーマンインタビュー(作家)

寮 美千子さん(作家)

自分らしい旗を振り続ける

寮 美千子さん

作家

作家

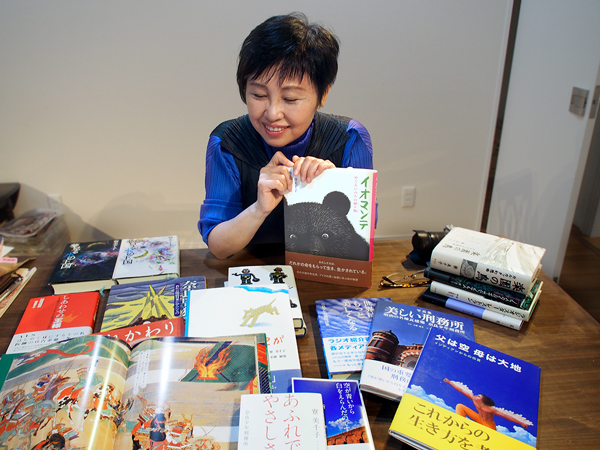

「世界に対する違和感」「こうあってほしい世界」を書くことで表明している作家の寮美千子さん。

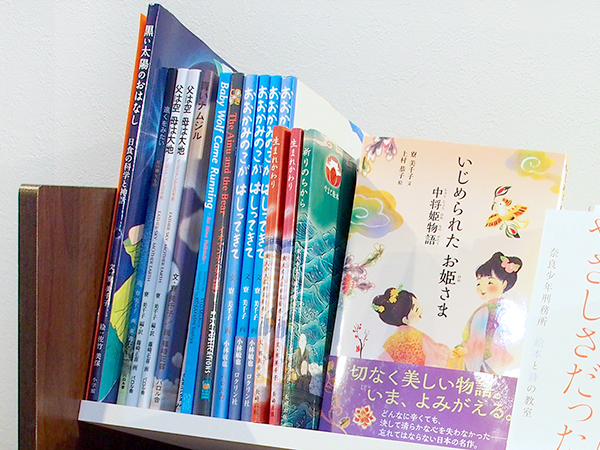

作家デビューして33年。先住民文化、古典絵巻、古事記、天文学、地球生態学、犯罪と更生、障害者問題といった幅広いテーマについて、童話、絵本原作、物語、小説、ノンフィクション、詩、作詞、講演、勉強会など、その時々に必要な形で発信されています。

もともとは童話作家としてデビューした寮さんが、現在のように既存の枠に囚われず、仕事をされるようになった原点には、デビューして1年後に「『私はここにいます』と自分らしい旗を振ったこと」があると言います。

寮さんが言う「自分らしい旗を振る」とは?

作家デビューして33年。先住民文化、古典絵巻、古事記、天文学、地球生態学、犯罪と更生、障害者問題といった幅広いテーマについて、童話、絵本原作、物語、小説、ノンフィクション、詩、作詞、講演、勉強会など、その時々に必要な形で発信されています。

もともとは童話作家としてデビューした寮さんが、現在のように既存の枠に囚われず、仕事をされるようになった原点には、デビューして1年後に「『私はここにいます』と自分らしい旗を振ったこと」があると言います。

寮さんが言う「自分らしい旗を振る」とは?

書くことで「こうあってほしい世界」を表明したい

子どもの頃から「言葉」に興味があったそうですが、興味を持つきっかけは?

隣に住んでいた子の家に遊びに行ったら、本棚1本分も児童書があるのを見て、「まるで夢のよう。この子は好き放題読めるのに、うちにはない」という飢餓感から本への憧れが募りました。

親にものすごくお願いをして『オクスフォード世界の民話と伝説』という全集12巻を月1冊、配達してもらったり、お誕生日には『星と伝説』『ギリシャ・ローマ神話』といった神話系、『コンチキ号漂流記』といったノンフィクション系、『宇宙の秘密』『地球の秘密』といった科学系の本をプレゼントしてもらったり。

小学校の図書室ではいろんな本を読めるから楽しくて、『少年少女世界の名作』という50巻もある全集を全巻読破しようと端から順に読んでいくような子でした。

同時期に「科学」と「神話」両ジャンルの本を繰り返し読んでいたものだから、それらが相反することに気づきます。

たとえば、星座は人間が勝手に決めたもので、星座にまつわる物語はギリシャ神話に由来し、科学的な事実とは関係ありません。でも、神話というのは、人間が自然のメカニズムに対して自分たちなりの理屈をつけて、納得できる形にしたものだから、無知ゆえにでっち上げた物語とは言いきれない「文化」だと思うんです。

科学一辺倒だったら心や歴史が置き去りにされるし、神話一辺倒だったら単なる迷信で終わってしまう。科学と神話、相反するけれど、どちらも非常に大切で、その矛盾する両方を受け入れられるくらい人間の心は広くて深い、それが豊かさを生むのではないかなと、子どもながらに感じていました。

この実感が、科学と神話的世界の両方に通じる、今の私の仕事につながっているのかもしれません。

親にものすごくお願いをして『オクスフォード世界の民話と伝説』という全集12巻を月1冊、配達してもらったり、お誕生日には『星と伝説』『ギリシャ・ローマ神話』といった神話系、『コンチキ号漂流記』といったノンフィクション系、『宇宙の秘密』『地球の秘密』といった科学系の本をプレゼントしてもらったり。

小学校の図書室ではいろんな本を読めるから楽しくて、『少年少女世界の名作』という50巻もある全集を全巻読破しようと端から順に読んでいくような子でした。

同時期に「科学」と「神話」両ジャンルの本を繰り返し読んでいたものだから、それらが相反することに気づきます。

たとえば、星座は人間が勝手に決めたもので、星座にまつわる物語はギリシャ神話に由来し、科学的な事実とは関係ありません。でも、神話というのは、人間が自然のメカニズムに対して自分たちなりの理屈をつけて、納得できる形にしたものだから、無知ゆえにでっち上げた物語とは言いきれない「文化」だと思うんです。

科学一辺倒だったら心や歴史が置き去りにされるし、神話一辺倒だったら単なる迷信で終わってしまう。科学と神話、相反するけれど、どちらも非常に大切で、その矛盾する両方を受け入れられるくらい人間の心は広くて深い、それが豊かさを生むのではないかなと、子どもながらに感じていました。

この実感が、科学と神話的世界の両方に通じる、今の私の仕事につながっているのかもしれません。

小学生の時には詩を書くなど創作を始められたそうですね。

詩を書き始めたのは小学5年生の時で、中学時代には仲良しの友だちと詩のノートを交換していました。

伊藤信吉編集の現代詩の本を読んで「これ、かっこいいなあ」と思う詩の表現方法を応用して、文語体のものから抽象的、アバンギャルドなものまで、さまざまな文体の詩を書いていました。

高校1年生の時には、私に深い影響を与える宮澤賢治の本と巡り合います。憧れの先輩と話を合わせたいという不純な動機から読み始めたのですが、先輩のことなんて吹き飛んでしまうくらいの衝撃を受けました。

宮澤賢治は科学と文学の両方に通じているところがあり、私が小学生の頃に感じた科学と神話という相反するもの、それらが合一したところに、「宮澤賢治の文学」が成立しているところにぐっときたのかもしれません。

太宰治のように個人の内面を追究する作品も夢中で読みましたが、むしろ、永遠や普遍、宇宙、世界の構造みたいな、ものすごく大きな世界観が底流にある賢治作品に魅力を感じました。

また、宮澤賢治はヒューマニストで、やさしいんです。農民たちが支配階級から搾取される状況に心を痛め、農民が幸せになる、労働そのものが喜びになるような世界をめざして、協会を立ち上げ、農業や芸術の講義を行うなど実践していました。

そのような世界の理想に対しても心動かされるところがあり、私自身が日々の中で感じていた違和感とつながりました。思えばこの時、創作に向かう姿勢ができたのかもしれません。

伊藤信吉編集の現代詩の本を読んで「これ、かっこいいなあ」と思う詩の表現方法を応用して、文語体のものから抽象的、アバンギャルドなものまで、さまざまな文体の詩を書いていました。

高校1年生の時には、私に深い影響を与える宮澤賢治の本と巡り合います。憧れの先輩と話を合わせたいという不純な動機から読み始めたのですが、先輩のことなんて吹き飛んでしまうくらいの衝撃を受けました。

宮澤賢治は科学と文学の両方に通じているところがあり、私が小学生の頃に感じた科学と神話という相反するもの、それらが合一したところに、「宮澤賢治の文学」が成立しているところにぐっときたのかもしれません。

太宰治のように個人の内面を追究する作品も夢中で読みましたが、むしろ、永遠や普遍、宇宙、世界の構造みたいな、ものすごく大きな世界観が底流にある賢治作品に魅力を感じました。

また、宮澤賢治はヒューマニストで、やさしいんです。農民たちが支配階級から搾取される状況に心を痛め、農民が幸せになる、労働そのものが喜びになるような世界をめざして、協会を立ち上げ、農業や芸術の講義を行うなど実践していました。

そのような世界の理想に対しても心動かされるところがあり、私自身が日々の中で感じていた違和感とつながりました。思えばこの時、創作に向かう姿勢ができたのかもしれません。

この時にできたという「創作に向かう姿勢」とは?

この世界は変だと思っていました。

海外で盛んに行われている水爆実験、その影響で「死の灰が降ってくる。雨にあたるとはげる」という噂がまん延し、わたしたちが子どもの頃は、雨の日に頭を隠して逃げまどいました。地球を何度も滅ぼせるような原子爆弾を保有、世界で未だに戦争が続いている。両親ともに戦争経験者で、空襲で家が全焼、身内には戦死者がいる・・・。

なんて、理不尽な世の中なんだろうと思っていました。

少しでも生きやすい世の中にするためには、どうしたらいいんだろう。みんなもこの理不尽さに気づきながら、「世の中はそういうものだから」と思って生きているけれど、みんなの気持ちが変われば世界も変わるのではないかなって。

人々の心に訴えかけていくのに、文学は有効な手段になると思ったんです。書くことで「世界に対する違和感」「こうあってほしい世界」を表明したい。その想いが、今に響いています。

海外で盛んに行われている水爆実験、その影響で「死の灰が降ってくる。雨にあたるとはげる」という噂がまん延し、わたしたちが子どもの頃は、雨の日に頭を隠して逃げまどいました。地球を何度も滅ぼせるような原子爆弾を保有、世界で未だに戦争が続いている。両親ともに戦争経験者で、空襲で家が全焼、身内には戦死者がいる・・・。

なんて、理不尽な世の中なんだろうと思っていました。

少しでも生きやすい世の中にするためには、どうしたらいいんだろう。みんなもこの理不尽さに気づきながら、「世の中はそういうものだから」と思って生きているけれど、みんなの気持ちが変われば世界も変わるのではないかなって。

人々の心に訴えかけていくのに、文学は有効な手段になると思ったんです。書くことで「世界に対する違和感」「こうあってほしい世界」を表明したい。その想いが、今に響いています。

「自分らしい旗」を振る

高校時代に「書くことで『世界に対する違和感』『こうあってほしい世界』を表明したい」と思われたとのこと。それをどう現実化してきたのですか?

「いきなり何かを書いて作家に」というわけにはいきません。親との確執もあり、高卒で外務省に事務官として入省、寮に入って独立しました。同時に、夜間大学に入学しましたが、仕事との両立ができなくて、大学へは2カ月ほどで行かなくなってしまいました。やがて外務省での仕事にも疑問を抱くようになり、ここも1年で退職してしまったのです。

頭を下げて実家へ戻りました。本でも雑誌でもなんでもいいから活字に関わる仕事がしたいと思いましたが、当時の出版社は大卒しか採りません。そこで大学受験に再挑戦しようとしたのですが、親はいい顔をしませんし、わたし自身にも根性がありませんでした。早く就職せよとの圧力が強くて身を小さくする日々。受験勉強にも身が入らなくて、どうしたらいいかわからず、お先まっ暗でした。

「こんなわたしの文章を評価してくれる人がいるのだろうか?」と藁にもすがる気持ちで生まれて初めて投稿したのが「ユリイカ」という詩誌。初投稿が掲載されたときの喜びは、たとえようもありません。わたしを肯定してくれる人がこの世界のどこかにいるのだ、と涙が溢れました。

その頃、歯科医院への就職が決まって来月から出社というとき、あきらめきれなくて、しつこく「アルバイトニュース」を見ていました。すると「草思社 編集助手募集・学歴経験不問」という驚くべき募集広告を見つけたのです。「これだ! これしかない!」と入社試験を受けました。50倍の倍率を勝ち抜いて入社。合格の決め手になったのは、ユリイカの投稿欄に掲載された詩でした。偶然ですが、面接をしてくれたのが、会社の顧問であった詩人の長谷川龍生さんだったからです。社長も元詩人でした。世の中、何が役に立つかわかりません。

本の編集をしたかったのですが、回されたのは広告制作部門でした。それでも活字に関われるということがうれしくて、広告コピーや楽器メーカーのPR誌の編集に全力で取り組みました。5年後にはフリーランスとして独立。電通をはじめ代理店の仕事をしましたが、スポンサーの要望に添うためのヨイショ原稿を書かざるをえない立場であることに、徐々に嫌気が差してきたんです。

そんな折、新聞を開くと「ミセス童話賞・作品募集・賞金100万円」という広告が目に飛び込んできました。またしても「これだ!」と飛びつきました。宮澤賢治のように世界の根源にあるものをやさしくわかりやすい言葉で探っていきたいとの想いがあったので、わたしも童話に挑戦してみようと思ったんです。

最初に書いた作品は、お母さんとはぐれてしまった子ゾウが記憶喪失になり、蝶々や蛇など出会う生き物から「君は何々だよ」と言われて「そうかな?」と思い悩み、最後はお母さんと再会して自分を思い出すという、「私とは何か?」を問いかける哲学的な物語を書きました。

もう1作書いて、ほかの作品賞にも応募したのですが、どちらも佳作止まり。

趣味ではなく、仕事にしたかったから、過去の受賞作や審査委員長の好みなどを分析して、戦略的に書いた作品を「毎日童話新人賞」に応募したところ、狙い通り、最優秀賞を受賞できたんです。私が31歳の時の出来事でした。

受賞作は自分がほんとうに書きたい作品とは違うものでしたが、作家デビューできれば、好きなものを自由に書かせてもらえると思っていました。でもここからが苦難の始まりだったんです。

頭を下げて実家へ戻りました。本でも雑誌でもなんでもいいから活字に関わる仕事がしたいと思いましたが、当時の出版社は大卒しか採りません。そこで大学受験に再挑戦しようとしたのですが、親はいい顔をしませんし、わたし自身にも根性がありませんでした。早く就職せよとの圧力が強くて身を小さくする日々。受験勉強にも身が入らなくて、どうしたらいいかわからず、お先まっ暗でした。

「こんなわたしの文章を評価してくれる人がいるのだろうか?」と藁にもすがる気持ちで生まれて初めて投稿したのが「ユリイカ」という詩誌。初投稿が掲載されたときの喜びは、たとえようもありません。わたしを肯定してくれる人がこの世界のどこかにいるのだ、と涙が溢れました。

その頃、歯科医院への就職が決まって来月から出社というとき、あきらめきれなくて、しつこく「アルバイトニュース」を見ていました。すると「草思社 編集助手募集・学歴経験不問」という驚くべき募集広告を見つけたのです。「これだ! これしかない!」と入社試験を受けました。50倍の倍率を勝ち抜いて入社。合格の決め手になったのは、ユリイカの投稿欄に掲載された詩でした。偶然ですが、面接をしてくれたのが、会社の顧問であった詩人の長谷川龍生さんだったからです。社長も元詩人でした。世の中、何が役に立つかわかりません。

本の編集をしたかったのですが、回されたのは広告制作部門でした。それでも活字に関われるということがうれしくて、広告コピーや楽器メーカーのPR誌の編集に全力で取り組みました。5年後にはフリーランスとして独立。電通をはじめ代理店の仕事をしましたが、スポンサーの要望に添うためのヨイショ原稿を書かざるをえない立場であることに、徐々に嫌気が差してきたんです。

そんな折、新聞を開くと「ミセス童話賞・作品募集・賞金100万円」という広告が目に飛び込んできました。またしても「これだ!」と飛びつきました。宮澤賢治のように世界の根源にあるものをやさしくわかりやすい言葉で探っていきたいとの想いがあったので、わたしも童話に挑戦してみようと思ったんです。

最初に書いた作品は、お母さんとはぐれてしまった子ゾウが記憶喪失になり、蝶々や蛇など出会う生き物から「君は何々だよ」と言われて「そうかな?」と思い悩み、最後はお母さんと再会して自分を思い出すという、「私とは何か?」を問いかける哲学的な物語を書きました。

もう1作書いて、ほかの作品賞にも応募したのですが、どちらも佳作止まり。

趣味ではなく、仕事にしたかったから、過去の受賞作や審査委員長の好みなどを分析して、戦略的に書いた作品を「毎日童話新人賞」に応募したところ、狙い通り、最優秀賞を受賞できたんです。私が31歳の時の出来事でした。

受賞作は自分がほんとうに書きたい作品とは違うものでしたが、作家デビューできれば、好きなものを自由に書かせてもらえると思っていました。でもここからが苦難の始まりだったんです。

「苦難の始まり」とは?

まず、受賞作を出版するにあたり、審査員長から「最後は『夢でした』にしなさい」と言われたのですが、作品の世界観が壊れてしまうと拒否したところ、賞が始まって以来、はじめて単行本化されなかった作品になりました。

以降も、自分が書きたい作品を書いたら、「暗い」「あなたらしくない」と言われ、戦略的に書いた受賞作のような作品を求められるように。

コピーライターとしての経験と技術があるため、求められるものを書けてしまうから、「なんで?」という気持ちがありながらも、少し譲って相手が求めるものを書くようになっていきました。

でも、おかしい、なんか違う。自分が書きたいことを書くために作家になったのに、コピーライター時代と同じ、他人の要望に沿うものを書いています。

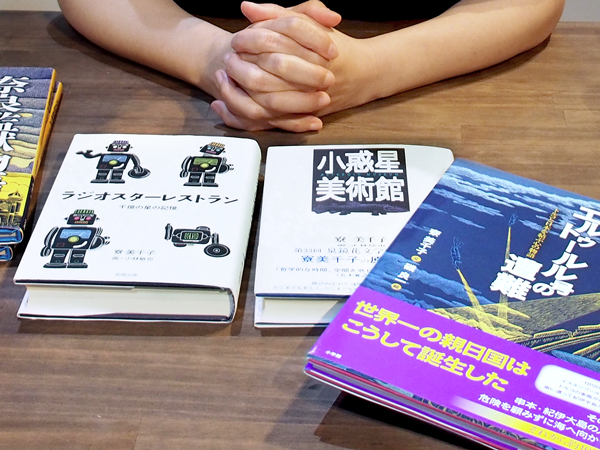

もしかしたら、童話という短い文章の中では、私の資質が伝わりにくいのかもしれないと思い、小説で表現してみることにしました。それが作家デビューから2年後に発表した『小惑星美術館』という小説です。

地球で暮らす主人公のユーリが、オートバイにはねられて、巨大コンピュータが食べ物も空気も光もすべて制御している「もうひとつの世界」に飛んでしまいます。その世界で抱いた違和感から、「どうしてこんな世界になったのか」という謎を解き明かし、同じ過ちを繰り返さないためにアクションを起こし始めるという、文明批評を盛り込んだSFファンタジー。

『毎日中学生新聞』で連載されたのですが、これもまたすんなりと出版には至りません。

子どもを主人公にした物語の場合、勝手に「児童文学」にジャンル分けされてしまい、タイトルも内容も子ども向けではないということで、出版社に断られ続けます。

やっとOKを出してくれた出版社からは、絵を縮小掲載、登場人物の名前変更、しまいにはタイトルを『180日間の遠足』に変更するように言われ、「それは絶対に無理」と決裂。

途方に暮れていたら、挿画を描いてくれた画家の小林敏也さんが「該当するジャンルの本は出版していないのだけれど」と紹介くださったパロル舎で、希望を叶える形で出版してもらうことができました。

そこまでして守り通したこの『小惑星美術館』という小説が、私の人生を大きく変えたんです。

以降も、自分が書きたい作品を書いたら、「暗い」「あなたらしくない」と言われ、戦略的に書いた受賞作のような作品を求められるように。

コピーライターとしての経験と技術があるため、求められるものを書けてしまうから、「なんで?」という気持ちがありながらも、少し譲って相手が求めるものを書くようになっていきました。

でも、おかしい、なんか違う。自分が書きたいことを書くために作家になったのに、コピーライター時代と同じ、他人の要望に沿うものを書いています。

もしかしたら、童話という短い文章の中では、私の資質が伝わりにくいのかもしれないと思い、小説で表現してみることにしました。それが作家デビューから2年後に発表した『小惑星美術館』という小説です。

地球で暮らす主人公のユーリが、オートバイにはねられて、巨大コンピュータが食べ物も空気も光もすべて制御している「もうひとつの世界」に飛んでしまいます。その世界で抱いた違和感から、「どうしてこんな世界になったのか」という謎を解き明かし、同じ過ちを繰り返さないためにアクションを起こし始めるという、文明批評を盛り込んだSFファンタジー。

『毎日中学生新聞』で連載されたのですが、これもまたすんなりと出版には至りません。

子どもを主人公にした物語の場合、勝手に「児童文学」にジャンル分けされてしまい、タイトルも内容も子ども向けではないということで、出版社に断られ続けます。

やっとOKを出してくれた出版社からは、絵を縮小掲載、登場人物の名前変更、しまいにはタイトルを『180日間の遠足』に変更するように言われ、「それは絶対に無理」と決裂。

途方に暮れていたら、挿画を描いてくれた画家の小林敏也さんが「該当するジャンルの本は出版していないのだけれど」と紹介くださったパロル舎で、希望を叶える形で出版してもらうことができました。

そこまでして守り通したこの『小惑星美術館』という小説が、私の人生を大きく変えたんです。

「人生を大きく変えた」とは?

出版から1年ほど経った頃に、「新しくラジオ局を開局するから、詩を書いてほしい」と電話がありました。開局ブレーンだった作家の沢木耕太郎さんが『小惑星美術館』というタイトルに魅かれて本を買ってくださり、読んで感動して、私を推薦してくださったそうです。

ちょうどその頃、離婚をして、もの書きで生活していけるほどの収入もなく、路頭に迷うか迷わないかというタイミングでしたが、開局セレモニー用の詩を気に入ってもらえ、その後7年間に渡って600篇もの詩を書かせてもらうことに。

その間に、もの書きとしての経験を積むことができ、仕事として続けていく土台を築けました。

そのラジオ局では、局のコンセプトとして、カート・ヴォネガット著『タイタンの妖女』の一節「私はここにいます あなたがそこにいてよかった」を掲げていました。

まさに、『小惑星美術館』という作品を書き、本を出版したことは、「私はここにいます」と自分らしい旗を振った出来事です。私が自分らしい旗を振ったから、「あなたがそこにいてよかった」と言ってくれる人が現れました。

もし、出版するために、出版社の提案をのんで『180日間の遠足』に変えていたら、違う旗を振ることになって見つけてもらえなかったかもしれません。

以降も、時代の潮流には乗れないけれど、「私はここにいます」と独自の旗を振り続けています。

私の資質を明確に打ち出したことで、資質とは違うものを求められることが少なくなり、仕事がしやすくなりましたし、すぐに反応がなくても、10年、20年後に反応が返ってくることもあるんだとわかりました。

特に、インターネットが普及してからは、読者がブログや掲示板などで熱く語ってくれることがあって、そこから広がっていくものもありました。

1990年に出版した『小惑星美術館』は、読者のブログなどを見たNHKのプロデューサーが作品に興味を持ち、読んでくれて、10年後にNHK-FMでラジオドラマ化されました。1991年に出版した『ラジオスターレストラン』は、21年後の2012年に金沢芸術創造財団によってオペラ化されました。

もちろん、自分らしい旗を振り続けることは難しくて、60代に突入した今も、藪を手でかき分けながら進んでいるような状態なんです。

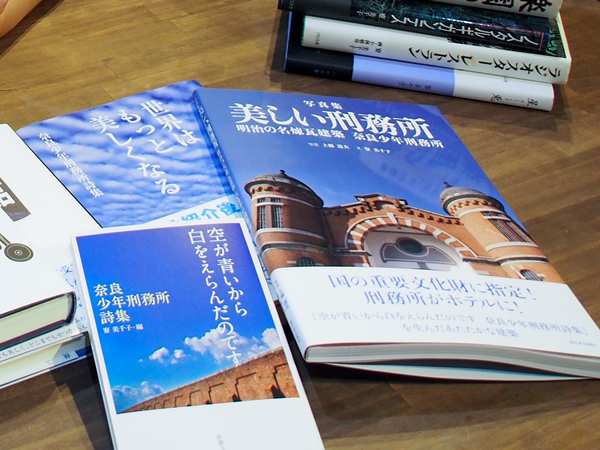

『写真集 美しい刑務所-明治の名煉瓦建築 奈良少年刑務所』は2010年に写真を撮影していたのですが、「少年刑務所の写真なんて、誰が見たいの?」とどこの出版社からも相手にされませんでした。困り果てて、SNSで呼びかけてようやく大阪の「西日本出版社」が手を挙げてくれて、出版に至ったんです。

自分が伝えたいことを曲げたり諦めたりせず、そこまでして貫き通せたのは、童話で作家デビューした時、時代の潮流に乗ってしまったことで、自分とは違うものを強要されてすごく苦しかったから。自分が伝えたいことを曲げたらだめだ、諦めてもだめだと思っています。

ちょうどその頃、離婚をして、もの書きで生活していけるほどの収入もなく、路頭に迷うか迷わないかというタイミングでしたが、開局セレモニー用の詩を気に入ってもらえ、その後7年間に渡って600篇もの詩を書かせてもらうことに。

その間に、もの書きとしての経験を積むことができ、仕事として続けていく土台を築けました。

そのラジオ局では、局のコンセプトとして、カート・ヴォネガット著『タイタンの妖女』の一節「私はここにいます あなたがそこにいてよかった」を掲げていました。

まさに、『小惑星美術館』という作品を書き、本を出版したことは、「私はここにいます」と自分らしい旗を振った出来事です。私が自分らしい旗を振ったから、「あなたがそこにいてよかった」と言ってくれる人が現れました。

もし、出版するために、出版社の提案をのんで『180日間の遠足』に変えていたら、違う旗を振ることになって見つけてもらえなかったかもしれません。

以降も、時代の潮流には乗れないけれど、「私はここにいます」と独自の旗を振り続けています。

私の資質を明確に打ち出したことで、資質とは違うものを求められることが少なくなり、仕事がしやすくなりましたし、すぐに反応がなくても、10年、20年後に反応が返ってくることもあるんだとわかりました。

特に、インターネットが普及してからは、読者がブログや掲示板などで熱く語ってくれることがあって、そこから広がっていくものもありました。

1990年に出版した『小惑星美術館』は、読者のブログなどを見たNHKのプロデューサーが作品に興味を持ち、読んでくれて、10年後にNHK-FMでラジオドラマ化されました。1991年に出版した『ラジオスターレストラン』は、21年後の2012年に金沢芸術創造財団によってオペラ化されました。

もちろん、自分らしい旗を振り続けることは難しくて、60代に突入した今も、藪を手でかき分けながら進んでいるような状態なんです。

『写真集 美しい刑務所-明治の名煉瓦建築 奈良少年刑務所』は2010年に写真を撮影していたのですが、「少年刑務所の写真なんて、誰が見たいの?」とどこの出版社からも相手にされませんでした。困り果てて、SNSで呼びかけてようやく大阪の「西日本出版社」が手を挙げてくれて、出版に至ったんです。

自分が伝えたいことを曲げたり諦めたりせず、そこまでして貫き通せたのは、童話で作家デビューした時、時代の潮流に乗ってしまったことで、自分とは違うものを強要されてすごく苦しかったから。自分が伝えたいことを曲げたらだめだ、諦めてもだめだと思っています。

心響くままに進んできたら、広がっていた

先住民文化や古典絵巻、古事記、天文学、地球生態学、犯罪と更生、障害者問題など、さまざまなテーマで作品を書いておられますね。

見たからには黙っていられない、私が伝えなかったら伝える人がいないから書かなきゃという使命感で書いていたら、こうなっていました。

一見すると、さまざまなテーマで書いているように見えますが、根っこは同じ。子どもの頃に「世界に対する違和感」「こうあってほしい世界」を書くことで表明できればと思ったことが、今に響いています。

たとえば、はじめて書いたノンフィクション『マザー・テレサへの旅―ボランティアってだれのため?』は、世界中で「素晴らしい!」と称賛されるマザー・テレサについて、インドに行った時に現地の人から話を聞く機会があり、彼女の信念と善意は多様な宗教観や価値観の中で、本当に目の前の人を幸せにしているのか、「そもそも、ボランティアとは?」について考えてみたいと思ったことが始まりでした。

マザー・テレサのもとで2週間ほどボランティアをし、マザーにインタビューもしました。彼女の功績のみではなく、疑問を感じた部分についても正直に書いています。

先住民文化との接点は、スペースシャトルの打ち上げの取材でアメリカに行った時、アメリカの古層の文化に触れたいとインディアン居留地に赴き、その世界観や価値観、生きる知恵に触れたのがきっかけでした。深刻な地球環境問題に直面している今こそ、みんなに知らせなければと、『父は空 母は大地―インディアンからの手紙』という絵本をつくりました。そこから、日本にも先住民がいると、「アイヌ民族」について執筆することにもつながっていきます。

そのほか、難病ALS(筋萎縮性側索硬化症)の舩後靖彦さんのノンフィクションを書いたり、奈良県の地域キャラクター「まんとくん」のCDの企画と作詞をしたりなど、いずれも何かしら接点ができ、関心や疑問、使命感が生まれ、心響くままに進んできたら、こんなにも広がっていたんです。

舩後さんは、今回(2019年)の参議院選挙で、れいわ新選組から出馬し当選しました。世界初の、全身麻痺・呼吸器装着の国会議員になったのです。『しあわせの王様 全身麻痺のALSを生きる舩後靖彦の挑戦』の初版は2008年、2016年には増補改訂版も出しました。ああ、本を書いたことが彼の存在に光を当てる一助になったのだと感じ、本当にうれしく思います。

一見すると、さまざまなテーマで書いているように見えますが、根っこは同じ。子どもの頃に「世界に対する違和感」「こうあってほしい世界」を書くことで表明できればと思ったことが、今に響いています。

たとえば、はじめて書いたノンフィクション『マザー・テレサへの旅―ボランティアってだれのため?』は、世界中で「素晴らしい!」と称賛されるマザー・テレサについて、インドに行った時に現地の人から話を聞く機会があり、彼女の信念と善意は多様な宗教観や価値観の中で、本当に目の前の人を幸せにしているのか、「そもそも、ボランティアとは?」について考えてみたいと思ったことが始まりでした。

マザー・テレサのもとで2週間ほどボランティアをし、マザーにインタビューもしました。彼女の功績のみではなく、疑問を感じた部分についても正直に書いています。

先住民文化との接点は、スペースシャトルの打ち上げの取材でアメリカに行った時、アメリカの古層の文化に触れたいとインディアン居留地に赴き、その世界観や価値観、生きる知恵に触れたのがきっかけでした。深刻な地球環境問題に直面している今こそ、みんなに知らせなければと、『父は空 母は大地―インディアンからの手紙』という絵本をつくりました。そこから、日本にも先住民がいると、「アイヌ民族」について執筆することにもつながっていきます。

そのほか、難病ALS(筋萎縮性側索硬化症)の舩後靖彦さんのノンフィクションを書いたり、奈良県の地域キャラクター「まんとくん」のCDの企画と作詞をしたりなど、いずれも何かしら接点ができ、関心や疑問、使命感が生まれ、心響くままに進んできたら、こんなにも広がっていたんです。

舩後さんは、今回(2019年)の参議院選挙で、れいわ新選組から出馬し当選しました。世界初の、全身麻痺・呼吸器装着の国会議員になったのです。『しあわせの王様 全身麻痺のALSを生きる舩後靖彦の挑戦』の初版は2008年、2016年には増補改訂版も出しました。ああ、本を書いたことが彼の存在に光を当てる一助になったのだと感じ、本当にうれしく思います。

『空が青いから白をえらんだのです-奈良少年刑務所詩集』を2010年に出版されて以降、関連本の出版をはじめ、講演会や写真展、勉強会など、9年もの歳月に渡って広がり続けていますね。

私は近代建築好きで、奈良少年刑務所に興味を持った最初のきっかけは、建物が明治時代の名煉瓦建築だったからなんです。

中に入れると知り、刑務所内でつくった製品を展示・販売する「矯正展」にも行ったところ、教育専門官と出会い、2007年から刑務所内の教育プログラムの一つとして詩の授業を担当することになりました。

「刑務所に入所している人たちは凶暴なのでは」と漠然と思っていたのですが、実際に出会うと「生まれながらにして悪人なんていない」と思えました。

犯罪の背後には必ず、想像を絶する貧困や親からの虐待、学校でのいじめなどの問題があって、追い詰められてしまったゆえの行為。傷つく前の心に戻れば、みんなやさしい。目の前で変化していく受講生の姿を見て、感じたんです。

「一人で死ね」と声だかに叫ばれる世の中で、「困ったら、『助けて』って言っていいんだよ。話を聞くよ」という世の中にしていかないと犯罪はなくならないと思ったから、私が体験したことを伝えたいと思いました。

最初は受講生が書いた詩に解説を加えた詩集を2010年に出版しました。建物の解体・新築の話が進行しそうだったので、同年から名建築を後世に残すために、芸術性や文化遺産としての価値を周知したいと写真展をスタート。2014年には「奈良少年刑務所を宝に思う会」設立を呼びかけ、2016年に写真集を出版しました。

2017年に国の重要文化財に指定されるも、建物の老朽化と少年犯罪の減少により、廃庁になってしまったので、刑務所内で「どんなケアが行われてきたのか」「若者たちの立ち直りを見守ってきた人たちの想いは?」などを共有するとともに、社会と犯罪との関係について考え続けようと、私の事務所で月1回勉強会を開くようになりました。

2018年には、授業での出来事や受講生の変化について書き綴ったノンフィクションを出版。「詩は読まない」という層にも読んでもらうきっかけになり、ノンフィクションじゃないと伝わらないことがあるのだと実感しました。

また、私が直接話さないと伝わらないこともあるので、依頼があれば、全国各地に講演に回っています。

このようにテーマも表現方法も多岐に渡るため、「何々といえば、寮美千子」と定着していません。50冊以上も本を出していれば、有名作家として認知されているはずなんですが、知名度も上がらず(笑)。

既存の枠組みからはみ出して、「ジャンルとしての寮美千子」状態になってきているなあと思っています。

中に入れると知り、刑務所内でつくった製品を展示・販売する「矯正展」にも行ったところ、教育専門官と出会い、2007年から刑務所内の教育プログラムの一つとして詩の授業を担当することになりました。

「刑務所に入所している人たちは凶暴なのでは」と漠然と思っていたのですが、実際に出会うと「生まれながらにして悪人なんていない」と思えました。

犯罪の背後には必ず、想像を絶する貧困や親からの虐待、学校でのいじめなどの問題があって、追い詰められてしまったゆえの行為。傷つく前の心に戻れば、みんなやさしい。目の前で変化していく受講生の姿を見て、感じたんです。

「一人で死ね」と声だかに叫ばれる世の中で、「困ったら、『助けて』って言っていいんだよ。話を聞くよ」という世の中にしていかないと犯罪はなくならないと思ったから、私が体験したことを伝えたいと思いました。

最初は受講生が書いた詩に解説を加えた詩集を2010年に出版しました。建物の解体・新築の話が進行しそうだったので、同年から名建築を後世に残すために、芸術性や文化遺産としての価値を周知したいと写真展をスタート。2014年には「奈良少年刑務所を宝に思う会」設立を呼びかけ、2016年に写真集を出版しました。

2017年に国の重要文化財に指定されるも、建物の老朽化と少年犯罪の減少により、廃庁になってしまったので、刑務所内で「どんなケアが行われてきたのか」「若者たちの立ち直りを見守ってきた人たちの想いは?」などを共有するとともに、社会と犯罪との関係について考え続けようと、私の事務所で月1回勉強会を開くようになりました。

2018年には、授業での出来事や受講生の変化について書き綴ったノンフィクションを出版。「詩は読まない」という層にも読んでもらうきっかけになり、ノンフィクションじゃないと伝わらないことがあるのだと実感しました。

また、私が直接話さないと伝わらないこともあるので、依頼があれば、全国各地に講演に回っています。

このようにテーマも表現方法も多岐に渡るため、「何々といえば、寮美千子」と定着していません。50冊以上も本を出していれば、有名作家として認知されているはずなんですが、知名度も上がらず(笑)。

既存の枠組みからはみ出して、「ジャンルとしての寮美千子」状態になってきているなあと思っています。

近い将来、書きたいテーマはありますか?

奈良少年刑務所での経験から、犯罪はしてはいけないことだけれど、どうしてしてしまうのか、それほどまでに追い詰められてしまう背景や心情などを追体験してもらえるような物語や、刑務所内で行われてきた私以外の授業のルポも書いて残していきたいと思っています。

あと続編を出さなければ完結しない本があるのですが、出版業界も厳しい状況になっていてOKが出ないので、クラウドファンディングに出してみようかとも考えているところです。

50代に突入した2006年に関東から奈良県に移住し、今後は私が好きな古事記や華厳経などを学び、そこから得たインスピレーションで、一人静かに小説を執筆しようと思っていたのに、60代に突入した今は、社会的意義のある「書くべき」仕事が中心になっています。

たまには、自分の心の宇宙を自由に旅して、「書きたい」創作にも挑戦したいなとも思っているんですよ。

あと続編を出さなければ完結しない本があるのですが、出版業界も厳しい状況になっていてOKが出ないので、クラウドファンディングに出してみようかとも考えているところです。

50代に突入した2006年に関東から奈良県に移住し、今後は私が好きな古事記や華厳経などを学び、そこから得たインスピレーションで、一人静かに小説を執筆しようと思っていたのに、60代に突入した今は、社会的意義のある「書くべき」仕事が中心になっています。

たまには、自分の心の宇宙を自由に旅して、「書きたい」創作にも挑戦したいなとも思っているんですよ。

寮 美千子さん

高校卒業後、外務省に事務官として入省するも1年で退職。1976年に株式会社草思社に入社。1981年にフリーランスのコピーライターになる。1986年に、31歳で『ねっけつびすけっとチビスケくん』で「毎日童話新人賞」の最優秀賞を受賞し、作家デビュー。2005年に長編小説『楽園の鳥—カルカッタ幻想曲』(講談社、2004年)で泉鏡花文学賞を受賞。2006年に関東から奈良県に移住。自身の事務所「ならまち通信社」の一部を多目的スペース「れんぞ」として開き、勉強会などを開催している。過去に、科学技術庁「宇宙開発委員会」宇宙開発に関する理解増進のための検討会専門委員(1997~1998年)、奈良少年刑務所「社会性涵養プログラム」講師(2007~2016年)、大学の非常勤講師なども務め、幅広いテーマに取り組んでいる。

HP: http://ryomichico.net/

BLOG: http://ryomichico.net/diary/list.html

FB: renzo.narapress

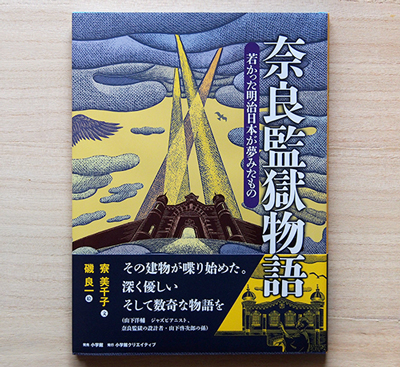

寮 美千子さんの最新作

奈良監獄物語

—若かった明治日本が夢みたもの

(小学館クリエイティブ)

2019/6/18

⇒Amazon

(取材:2019年6月)

子ども時代に本を通して好奇心や想像力を養い、高校時代に感じた「世界に対する違和感」を出発点に、「こうあってほしい世界」を書くことで自分の意思や理想を表明し、現状・未来を変えていくために多くの人に語りかけることを志された寮さん。

また、小学生の頃から読むこと、書くことを日常とされ、コピーライター時代に「読者を想定して、伝えたいことを、人に伝える」能力や技術を磨かれ、すべての想いと経験が組み合わさり、混ざり合い、今につながっておられるのだと感じました。

コピーライター経験があるので、世の中の主流となる「売れるもの」を狙って書くこともできるし、出版社の条件をのめばすんなりと出版できた場合もあったのに、寮さんはその道を選びませんでした。

出版を断られ続けたとしても、出版後にすぐに反応がなかったとしても、自分が「書かなければ」と思う作品を書くこと、それを発信するのにふさわしい形態にこだわって、作品を発表されてこられました。

そのようにして「自分らしい旗」を振り続けてこられたからこそ、寮さんのメッセージが深く届き、時代も、場所も、世界も超えて、伝わること、響くことがあるのだと思います。

「生鮮食品みたいな作品ではなく、腐らない作品しかつくっていないという自負があります。根源や真実を追い求めると、時代の潮流には乗れなくても、時代は超えられるから」とお話になられていたことも印象に残っています。

HP: 『えんを描く』

また、小学生の頃から読むこと、書くことを日常とされ、コピーライター時代に「読者を想定して、伝えたいことを、人に伝える」能力や技術を磨かれ、すべての想いと経験が組み合わさり、混ざり合い、今につながっておられるのだと感じました。

コピーライター経験があるので、世の中の主流となる「売れるもの」を狙って書くこともできるし、出版社の条件をのめばすんなりと出版できた場合もあったのに、寮さんはその道を選びませんでした。

出版を断られ続けたとしても、出版後にすぐに反応がなかったとしても、自分が「書かなければ」と思う作品を書くこと、それを発信するのにふさわしい形態にこだわって、作品を発表されてこられました。

そのようにして「自分らしい旗」を振り続けてこられたからこそ、寮さんのメッセージが深く届き、時代も、場所も、世界も超えて、伝わること、響くことがあるのだと思います。

「生鮮食品みたいな作品ではなく、腐らない作品しかつくっていないという自負があります。根源や真実を追い求めると、時代の潮流には乗れなくても、時代は超えられるから」とお話になられていたことも印象に残っています。

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP: 『えんを描く』

関西ウーマンインタビュー(作家) 記事一覧

-

「日常のなにげない幸せ」に気づく子育てをしながらの執筆経験を元にエッセイを出版した藤野さん

-

「自分らしい旗を振り続ける」世界に対する違和感・こうあってほしい世界を、書くことで表明する寮さん。

-

「自分の身から出るものしか書けない」16年の公募生活を経て作家デビュー。女性心理の物語を綴る大西さん

-

「ミステリーの醍醐味は気持ちよく謎が解ける楽しさ」本格ミステリーで作家デビューを果たした川辺さん

-

「小説を描くこととは自分の心の中を整理する作業」小説家として物語に自分の想いを投影する蓮見さん