HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)

■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)

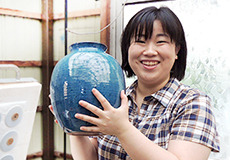

![]() 辻 美友子さん(ガラス作家/atelier mémé)

辻 美友子さん(ガラス作家/atelier mémé) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)

辻 美友子さん(ガラス作家/atelier mémé)

つくることそのものがおもしろい

辻 美友子さん

ガラス作家/atelier mémé

ガラス作家/atelier mémé

シンプルだけど、やさしさやあたたかみが宿る「atelier mémé」の辻美友子さんがつくるガラス作品。水差しや花器、オーナメントを眺めていると、「あれを入れよう」「あそこに飾りたい」「こうするのもいい」など、自分の日常に合う使い方が自然と浮かんできます。

以前はDTPデザイナー&オペレーターをしていたと言う辻さん。10年ほどキャリアを積み重ねながらも、「自分は何をしたいんだろう」ともやもやする気持ちを抱えていたと振り返ります。そんな中、「なぜだか魅かれた」という吹きガラスを週1ペースで習い始め、5年ほど経った39歳の時にガラス作家の道に進む決心を固めました。

「つくることそのものが難しくて、おもしろい」と笑顔を見せる辻さんですが、どのようにして「これだ!」と思えることと出会い、その道に進む決心を固め、今があるのでしょうか。

以前はDTPデザイナー&オペレーターをしていたと言う辻さん。10年ほどキャリアを積み重ねながらも、「自分は何をしたいんだろう」ともやもやする気持ちを抱えていたと振り返ります。そんな中、「なぜだか魅かれた」という吹きガラスを週1ペースで習い始め、5年ほど経った39歳の時にガラス作家の道に進む決心を固めました。

「つくることそのものが難しくて、おもしろい」と笑顔を見せる辻さんですが、どのようにして「これだ!」と思えることと出会い、その道に進む決心を固め、今があるのでしょうか。

「なぜか魅かれる」という自分の感覚に素直に

吹きガラスを始めるきっかけは?

職場の仲間に誘われて、彫金のワークショップに行ったのが始まりです。会場がガラス工芸や陶芸、染色、織物、木工、金工などの工房が集まる「大阪市立クラフトパーク」で、吹きガラス工房の前を通りすがった時、なぜかすごく魅かれたんです。

子どもの頃から空き瓶を捨てられずに溜めてしまうなど、妙にガラスに魅かれる自分がいて、フランスに語学留学していた時はモザイクタイルを、帰国後はステンドグラスを学び、一時期は作家として雑貨店で作品を委託販売したり、店舗等の扉や窓にステンドグラスを施工したりしていました。

ステンドグラスに対する情熱が冷めかけていた時に吹きガラスと出会い、わくわくする気持ちから「やってみたい」と。DTPの仕事をしながら、5年ほど趣味として週1ペースで習っていました。

もっと技術を身に付けたいとの気持ちが抑え切れなくなり、石川県にある「能登島ガラス工房」の全日全寮制の長期ガラス講座を受けることにしたんです。それがガラス作家の道に進むきっかけでした。

子どもの頃から空き瓶を捨てられずに溜めてしまうなど、妙にガラスに魅かれる自分がいて、フランスに語学留学していた時はモザイクタイルを、帰国後はステンドグラスを学び、一時期は作家として雑貨店で作品を委託販売したり、店舗等の扉や窓にステンドグラスを施工したりしていました。

ステンドグラスに対する情熱が冷めかけていた時に吹きガラスと出会い、わくわくする気持ちから「やってみたい」と。DTPの仕事をしながら、5年ほど趣味として週1ペースで習っていました。

もっと技術を身に付けたいとの気持ちが抑え切れなくなり、石川県にある「能登島ガラス工房」の全日全寮制の長期ガラス講座を受けることにしたんです。それがガラス作家の道に進むきっかけでした。

ガラス作家をめざされたのは40代直前、長年続けてきた前職を辞めての選択だったそうですが、相当な覚悟が必要だったのでは?

ちょうど「このままでいいのかな」と悩み、模索していた時期でもありました。きっかけは、37歳の時に友人と一緒にフランスとモロッコを旅行して、フランスに留学していた20代後半の頃を思い出したからです。

目的があったわけではなく、ただただ「フランスに行ってみたい」という好奇心から、フランス語も話せないのに、調べたり聞いたりしながら現地とやりとりして留学先や寮を決め、渡仏した20代。向こうでは知人もいないから、最初は苦労しましたが、その分だけ充実感がありました。

今の自分はどうだろうって。食品パッケージのDTPデザイナーの仕事を10年近く続けてきましたが、仕事を究めていくイメージを持てず、むしろ自分には向いていないと限界も感じ、途中からデザイナーの指示に従って作業するDTPオペレーターの仕事に切り換えました。

どこか自分にだましだまし生きているように思えて、このままではあかん、もっと違うことをやりたいと思ったんです。

海外に関心があったので、青年海外協力隊に興味を持ったり、友人の仕事を手伝ったりしたものの、決心を固められずにいたところ、私の中で吹きガラスが重要な位置を占めるようになっていました。でも、最初から「ガラス作家になる」とパキッと決心できたわけではありません。

目的があったわけではなく、ただただ「フランスに行ってみたい」という好奇心から、フランス語も話せないのに、調べたり聞いたりしながら現地とやりとりして留学先や寮を決め、渡仏した20代。向こうでは知人もいないから、最初は苦労しましたが、その分だけ充実感がありました。

今の自分はどうだろうって。食品パッケージのDTPデザイナーの仕事を10年近く続けてきましたが、仕事を究めていくイメージを持てず、むしろ自分には向いていないと限界も感じ、途中からデザイナーの指示に従って作業するDTPオペレーターの仕事に切り換えました。

どこか自分にだましだまし生きているように思えて、このままではあかん、もっと違うことをやりたいと思ったんです。

海外に関心があったので、青年海外協力隊に興味を持ったり、友人の仕事を手伝ったりしたものの、決心を固められずにいたところ、私の中で吹きガラスが重要な位置を占めるようになっていました。でも、最初から「ガラス作家になる」とパキッと決心できたわけではありません。

「パキッと決心できたわけではない」とは?

技術を習得するには20年ほどかかると聞いていましたから、年齢的に厳しいのではないかと。

「生活していけるの?」「とんでもないことやわ」と思ったり、ステンドグラスの時みたいに情熱が冷めて飽きてしまうのではと危惧したりして、いくら好きとはいえ、自分には無理だと思い込もうとしていたところがありました。

でも、やりたい、うまくなりたいという気持ちが勝ったので、DTPの仕事に復帰できる可能性を残して、3カ月コースから受講し、「やっぱり続けたい」と最長の1年コースに切り換えました。

終了後は縁あって北陸で2カ所ほど勤めましたが、2015年に関西へ。どこかの工房に勤めようと全国のガラス関係の求人を探して面接を受けたものの、半年経っても決まらず。

40歳を過ぎていたので、自分の作品をどんどんつくるべきだと、「atelier-mémé(アトリエメメ)」という名前で個人の作家として活動を始めたんです。

「生活していけるの?」「とんでもないことやわ」と思ったり、ステンドグラスの時みたいに情熱が冷めて飽きてしまうのではと危惧したりして、いくら好きとはいえ、自分には無理だと思い込もうとしていたところがありました。

でも、やりたい、うまくなりたいという気持ちが勝ったので、DTPの仕事に復帰できる可能性を残して、3カ月コースから受講し、「やっぱり続けたい」と最長の1年コースに切り換えました。

終了後は縁あって北陸で2カ所ほど勤めましたが、2015年に関西へ。どこかの工房に勤めようと全国のガラス関係の求人を探して面接を受けたものの、半年経っても決まらず。

40歳を過ぎていたので、自分の作品をどんどんつくるべきだと、「atelier-mémé(アトリエメメ)」という名前で個人の作家として活動を始めたんです。

つくる過程が「難しい」からおもしろい

これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?

吹きガラスの技術習得には、目で見た手法を理論として理解し実践していく力と経験と感覚が必要です。「こうつくりたい」と思う形があっても、技術がなければそれを形にできません。つくりたいと思う形の練習を重ねて、できるようになる形もあれば、未だに上手くできない形もあって難しい。

自分の思った通りにならないのは、焼く位置や道具を当てる角度、息を吹き込んだ直後につくる形など、どこかの段階でまちがっているということ。「できへん、できへん」「もう1回、もう1回」「なんでや、なんでや、なんでや」の繰り返しで。

つくっている最中は「今、どうする?」「次は?」「前はこうやってうまくいかなかったからこうする」と常に必死です。

でも、このつくる過程が一番難しくて、おもしろい。何度やってもこの気持ちが冷めやらないのは、この難しさがあるからなんだとも思うんです。

トロトロに溶けたガラスを竿に巻きつけて、新聞紙を使って形を整えて、息をぷぅっと吹き込んで。押したり、切ったり、伸ばしたりしながら形をつくっていきます。

溶けているものが形になっていく、ぷうって息を吹き込むと膨らむ。つくることそのものがおもしろくてたまらないんです。

自分の思った通りにならないのは、焼く位置や道具を当てる角度、息を吹き込んだ直後につくる形など、どこかの段階でまちがっているということ。「できへん、できへん」「もう1回、もう1回」「なんでや、なんでや、なんでや」の繰り返しで。

つくっている最中は「今、どうする?」「次は?」「前はこうやってうまくいかなかったからこうする」と常に必死です。

でも、このつくる過程が一番難しくて、おもしろい。何度やってもこの気持ちが冷めやらないのは、この難しさがあるからなんだとも思うんです。

トロトロに溶けたガラスを竿に巻きつけて、新聞紙を使って形を整えて、息をぷぅっと吹き込んで。押したり、切ったり、伸ばしたりしながら形をつくっていきます。

溶けているものが形になっていく、ぷうって息を吹き込むと膨らむ。つくることそのものがおもしろくてたまらないんです。

吹きガラスを習い始めた時から遡ると、今年で約14年。つくる過程が「当たり前」の作業にならず、現在も「おもしろい」という気持ちが湧き上がってくるんですね。

「なんで、できないのか」「どうやったら、できるのか」と技術と向き合う過程で、「あの人と自分とではやり方がどう違うのか」「私はこうやってるねんな」と見えてくることがあります。

良い、悪いではなく、技術や作品にはつくり手自身の性質が表れるんだと気づいたんです。

極端な例で言うと、最初から最後まできっちりとつくる几帳面な人もいれば、「最後はこんな感じでまとまったら」とボワンッとつくり上げてしまうおおらかな人もいる。

ものすごい技術があって「自分の言うことを聞かせる」のごとく強引にガラスを形づくっていく人もいれば、自然の力を活かしながら風のようにやさしく流れるようにつくってしまう人もいる。

人それぞれ、つくり方も、できる作品も違う。その人自身が表れているんです。

私がつくると、緊張感のないようなフニャッとした雰囲気のものが出来上がります。「もうちょっとうまくなってもおかしくないんだけどなあ」と思っても、いつまで経ってもそうだから、日常使いに適した素朴な雰囲気を持つものが、自分の持ち味なのかなと今は思っています。

シュッとしたものは素敵ですが、このフニャッとしたものも、台所にディスプレイすると雰囲気があって、それはそれでいい。

つくりながら自分自身と向き合う中で、さまざまな気づきや発見を得て、これからもどんどん自分も作品も変わっていくんだと思います。

良い、悪いではなく、技術や作品にはつくり手自身の性質が表れるんだと気づいたんです。

極端な例で言うと、最初から最後まできっちりとつくる几帳面な人もいれば、「最後はこんな感じでまとまったら」とボワンッとつくり上げてしまうおおらかな人もいる。

ものすごい技術があって「自分の言うことを聞かせる」のごとく強引にガラスを形づくっていく人もいれば、自然の力を活かしながら風のようにやさしく流れるようにつくってしまう人もいる。

人それぞれ、つくり方も、できる作品も違う。その人自身が表れているんです。

私がつくると、緊張感のないようなフニャッとした雰囲気のものが出来上がります。「もうちょっとうまくなってもおかしくないんだけどなあ」と思っても、いつまで経ってもそうだから、日常使いに適した素朴な雰囲気を持つものが、自分の持ち味なのかなと今は思っています。

シュッとしたものは素敵ですが、このフニャッとしたものも、台所にディスプレイすると雰囲気があって、それはそれでいい。

つくりながら自分自身と向き合う中で、さまざまな気づきや発見を得て、これからもどんどん自分も作品も変わっていくんだと思います。

当たり前にあるものがもたらす、安心感を伝えたい

お仕事をされる中で、いつも心にある「想い」は何ですか?

「それでないと嫌」と思うような、なくなってしまった時に「やっぱり、あれがないと」と思うような、そんなふうに自分にとって心地いいものを使う大切さを感じています。

6月の地震の時にさらに痛感しました。数日間、すごく不安で恐かったんですが、台所に立って自分が気に入って使っているものを手にしたらほっとしたんです。いつも使っているものが普通に当たり前にあるということが、こんなにも安心感をもたらしてくれるんだって改めて。

私のつくるものが誰かにとってのほっとするものになっていたら嬉しいですし、そういうことが伝わるものをつくれたらいいなあと思います。

6月の地震の時にさらに痛感しました。数日間、すごく不安で恐かったんですが、台所に立って自分が気に入って使っているものを手にしたらほっとしたんです。いつも使っているものが普通に当たり前にあるということが、こんなにも安心感をもたらしてくれるんだって改めて。

私のつくるものが誰かにとってのほっとするものになっていたら嬉しいですし、そういうことが伝わるものをつくれたらいいなあと思います。

そのためにどんなところを工夫してつくっていますか?

「特別なお気に入り」ではなくて「あって当たり前」を追求する中で、どんな食器とも合い、使ううちにその存在を意識しないくらい馴染むものを意識してつくるようになりました。

ガラスという素材やコップという形自体にすでに魅力があるので、できるだけ素直なものをつくりたいと思っています。

ガラスという素材やコップという形自体にすでに魅力があるので、できるだけ素直なものをつくりたいと思っています。

近い未来、お仕事で実現したいことは?

自分が好きで毎年つくっているものの一つに、ヒヤシンスなど水栽培用の花器があります。最初は自分用につくっていたのですが、ボテッとした低いもの、シュッとした細いものなど、たくさんつくりたいと、さまざまな花器をつくり、販売するようになりました。

今度は冬から春に変わる、わくわく感を伝えてくれるチューリップに似合う花器をつくりたい、と。

仕事として吹きガラスをつくっていると、「こういうものがほしい」「こういうものが売れるんとちゃう?」といったさまざまな声が耳に入ってきます。

お客さんのリクエストに応えるのは大事ですし、売れないより売れるほうがいいとも思うけれど、そちらに傾き過ぎて自分が何をしたいのかがわからなくなってしまったこともありました。

昨年、体調を崩して数カ月休んでからは、リクエストや売れることを優先して自分の気持ちを抑えるくらいなら、何のためにDTPの仕事から思いきって転身したのかと思うから、自分自身がおもしろいと思えるものづくりも大切にしていきたいと思っています。

今度は冬から春に変わる、わくわく感を伝えてくれるチューリップに似合う花器をつくりたい、と。

仕事として吹きガラスをつくっていると、「こういうものがほしい」「こういうものが売れるんとちゃう?」といったさまざまな声が耳に入ってきます。

お客さんのリクエストに応えるのは大事ですし、売れないより売れるほうがいいとも思うけれど、そちらに傾き過ぎて自分が何をしたいのかがわからなくなってしまったこともありました。

昨年、体調を崩して数カ月休んでからは、リクエストや売れることを優先して自分の気持ちを抑えるくらいなら、何のためにDTPの仕事から思いきって転身したのかと思うから、自分自身がおもしろいと思えるものづくりも大切にしていきたいと思っています。

辻 美友子さん

帝塚山学院大学美学美術史学科卒業後、フランスに語学留学するため、2年ほどさまざまなアルバイトを経験。1994年に渡仏。留学中、パリの「atelier KENZA」モザイクタイル講座受講。帰国後、DTPデザイナー、DTPオペレーターとして働きながら、ステンドグラス講座を受講して手づくり作家活動をスタート。2004年から5年間、「大阪市立クラフトパーク」の吹きガラス教室に通う。2009年から1年間、石川県の「能登島ガラス工房」のガラス講座を受講。講座修了、「世界のガラス館 加賀店」ほか、個人工房での勤務経験を経て、2015年に関西に拠点を移す。まもなくフランス語で「おばあちゃんの作業場」のような気取りのない場所という意味を込めた「atelier mémé(アトリエ メメ)」という名前で活動を始める。現在は吹きガラスとバーナーワークで制作活動中、グループ展、イベントなど多数出展。

atelier mémé

HP: http://atelier-meme.net

FB: ateliermeme3

instagram: atelier_meme3

(取材:2018年8月)

早いうちから「これだ!」と思えるものを見つけて向かっていける人もいますが、「自分は何をしたいんだろう」ともやもやしたものを抱えている人もいます。

辻さんも、DTPデザイナー&オペレーターとしてキャリアを積み重ねながらも、「自分には向いていないのでは」「究めていくイメージが持てない」、さらには「自分は何をしたいんだろう」ともやもやしたものを抱えてこられました。

吹きガラスに魅かれる中で「もしかしたら、これこそは」と思う気持ちがある一方、40代直前という年齢的なことや過去にステンドグラスを習うも数年で飽きてしまった経験から不安な気持ちも。でも、決心できたからこそ、チャレンジできたと言います。

「『自分は何をしたいのか』を探して、思いきって挑戦できない気持ちもすごくわかります。決心できないのなら、思いきって挑戦する必要もないと思っていて、きっと決心ができる時が来るのだと思います。私の場合は『なんかやりたい』『諦めたくない』『うまくなりたい』という気持ちがあったから、決心できました」と辻さん。

さらには「さまざまなことを言う人も言います。でも、その他人の言葉に折れてしまうくらいだったら、自分もどこかでそこまで気持ちを持てていないということだから、それはそれでいい。無理に『やらないと!』と思っても無理が出てしまうから。すっきりした気持ちでやろうと思える時にやったらいいのかなと思います」とも。

辻さんは吹きガラスを習い始めて5年という歳月を経て挑戦されました。自分が無理せず、自然と「やってみよう」と思えるまでに必要な時間だったのではないでしょうか。

「自分は何をしたいんだろう」ともやもやしたものを抱えていると、気持ちばかりが焦ってしまうことがありますが、無理にやろうとするのではなく、自分が「やってみよう」と思えるまで待つこと。そこまでの気持ちを持てるからこそ、切り拓いていけることがあるのだと思いました。

HP: 『えんを描く』

辻さんも、DTPデザイナー&オペレーターとしてキャリアを積み重ねながらも、「自分には向いていないのでは」「究めていくイメージが持てない」、さらには「自分は何をしたいんだろう」ともやもやしたものを抱えてこられました。

吹きガラスに魅かれる中で「もしかしたら、これこそは」と思う気持ちがある一方、40代直前という年齢的なことや過去にステンドグラスを習うも数年で飽きてしまった経験から不安な気持ちも。でも、決心できたからこそ、チャレンジできたと言います。

「『自分は何をしたいのか』を探して、思いきって挑戦できない気持ちもすごくわかります。決心できないのなら、思いきって挑戦する必要もないと思っていて、きっと決心ができる時が来るのだと思います。私の場合は『なんかやりたい』『諦めたくない』『うまくなりたい』という気持ちがあったから、決心できました」と辻さん。

さらには「さまざまなことを言う人も言います。でも、その他人の言葉に折れてしまうくらいだったら、自分もどこかでそこまで気持ちを持てていないということだから、それはそれでいい。無理に『やらないと!』と思っても無理が出てしまうから。すっきりした気持ちでやろうと思える時にやったらいいのかなと思います」とも。

辻さんは吹きガラスを習い始めて5年という歳月を経て挑戦されました。自分が無理せず、自然と「やってみよう」と思えるまでに必要な時間だったのではないでしょうか。

「自分は何をしたいんだろう」ともやもやしたものを抱えていると、気持ちばかりが焦ってしまうことがありますが、無理にやろうとするのではなく、自分が「やってみよう」と思えるまで待つこと。そこまでの気持ちを持てるからこそ、切り拓いていけることがあるのだと思いました。

小森 利絵

編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。

HP: 『えんを描く』

■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人) 記事一覧

-

「今自分にできる最大限のことを」この道40年。ピアノの音や響き、弾き心地をつくり出す調律師の鈴木さん

-

「つくることそのものがおもしろい」40代目前でガラス作家への道を決めた美友子さん

-

「オーダーメイドだからこそ鍛えられる」世界で一つだけの手づくりの時計を創る、時計職人の海津さん

-

「幻の器と呼ばれる[京薩摩]」精巧を極めた華麗な職人技で伝統工芸士として[華薩摩]を描く小野さん

-

「採算の取れない仕事。だからこそ楽しい」陶芸が好きで13年。自分の窯を開いた藤原さん。