HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)

■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)

![]() 海津 美香さん(時計職人/土圭屋)

海津 美香さん(時計職人/土圭屋) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)

海津 美香さん(時計職人/土圭屋)

| 海津 美香さん(時計職人)

大学在学中に「ものづくりをしたい」と目覚め、手づくり時計との出会いをきっかけに時計職人を志す。1999年に大学を卒業した後は1年間、社会人経験を積むため、販売職を経験。並行して、時計職人として雑貨店等で委託販売する。2005年には北堀江に工房兼ショップをオープン、2016年3月には箕面市内に移転。オーダーメイドの時計づくりをメインとし、自身の作品づくりもするほか、ワークショップや職業訓練校で講師を務める。  土圭屋(工房兼ショップ) 土圭屋(工房兼ショップ)大阪府箕面市如意谷2-8-22 TEL: 072-743-6552 営業日時: 土日のみ13:00~19:00 HP: http://www.tokeiya.org/ |

| 真鍮と革を使ったシンプルだけど味わい深いもの、ナマズがいる木のたらいを再現したもの、桜が舞うもの、月・太陽・地球のカタチをした3連タイプのものなど、さまざまな時計を一つひとつ手仕事でつくり上げる時計職人の海津美香さん。「時計とはこういうもの」という枠から飛び出して、抽象的なものさえも時計にしてしまう。依頼主とともに世界に一つだけの特別な時計をつくることを強みとしています。そんな海津さんが時計職人になったきっかけは、「時計をつくりたい!」という強い思いからではなくて、「ものづくりをしたい」と漠然と考えていた時に、たまたま雑貨店で手づくり時計を見つけたから。「機械的な時計を手づくりできるなんて!」という驚きが始まりだったと言います。その驚きが、どうして今につながるほどの起点となっているのでしょうか。 |

| 「どんどん」「まだまだ」という気持ちで |

| 大学では福祉について学んでいたそうですが、時計職人をめざすきっかけは? |

| 実習先の福祉施設で、利用者さんがつくった陶芸や革、染めの作品を見て、「私もつくってみたい」と突き動かされたからです。一見すると何かわからなかったり、荒々しかったり、とにかく作品の存在感がものすごい。手が赴くままにつくった情熱が響いてきて、「私も!」と気持ちが先走ったものの、「これをつくりたい」というものはありませんでした。 そんな時、たまたま雑貨店で手づくり時計を見つけたんです。機械的な時計を手づくりできるなんて想像もしてみなかったので、驚きから興味を持って、手づくり時計教室に参加することにしました。とても難しくて歯がゆかったんですけど、それがおもしろかった。「次はもう少しうまくできるかな」「次は・・・」「次こそは・・・」と独自に挑戦するようになり、いつしか手づくり時計を生業にしようと思うまでになっていました。 |

| “趣味”ではなく“生業”に。そう思ったいきさつは? |

| 時計づくりはどこまでやっても果てがないから、のめり込んでしまうと、もう抜け出せなくなっていたんです。パーツやベルト部分には革や金属も使いますから、革の基本的な扱い方や染色方法、縫い方、金属の彫金技術を学ぶなど、つくればつくるほどに学びたいことや挑戦したいことが出てきて、「どんどん」「まだまだ」となって終わりが見えない。15年経った今も変わらず、やりたいことがいっぱいあるから、全然飽きないし、いつも新鮮な気持ちなんです。手づくり時計と出会った時の「これ、おもしろそう!」という気持ちに突き動かされています。 |

|

| オーダーメイドだからこそ、鍛えられる |

| ご自身の作品づくりもされていますが、オーダーメイドがメインとのこと。 その理由は何ですか? |

| 最初は作家として自分の作品を雑貨店などで委託販売していました。職人として5年目で、北堀江で工房兼ショップをオープンしたんです。まもなく、ある一人のお客様から「腕時計のベルトをこの色にしたい」「こんなデザインの文字盤はつくれますか?」とリクエストしていただき、お応えしたのがオーダーメイドの始まりでした。 その後、そのお客様の腕時計を見たお知り合いの方が依頼に来てくださったんです。お誕生日祝いや結婚の記念など、世界で一つだけの手づくりの時計に自分の想いを込めることで、更に特別にしたいと思われる方々は結構いて、口コミで広がっていきました。「その想いに応えられるようになりたい」と依頼に応えるうち、私自身もオーダーメイドの時計づくりのおもしろさに気づいたんです。 |

| 「オーダーメイドの時計づくりのおもしろさ」とは? |

| オーダーメイドは千差万別だから、すごく鍛えられるんです。自分の作品をつくるだけでは、こたつに入って出なくてもいい範囲のものづくりをしてしまうから、“自分の中”から抜け出せません。でもオーダーメイドだったら、こたつから出て、ちょっと手を伸ばさなければならないような“何か”を常に求められます。 お客様の想いを時計というカタチにするには、依頼内容とともに雑談をしながら、ライフスタイルや好みなど周辺情報も聞き出し、言葉に表れない部分まで汲み取ることが大切ですから、ヒアリング力や想像力を求められます。それを時計というカタチにするためには知識や技術も必要です。オーダーメイドの時計づくりは世界でたった一つだからこそ、毎回が挑戦で、一つひとつが経験となって私自身を鍛えてくれるんです。 |

|

| オーダーメイドの時計づくりが、自分の作品づくりにもいい影響を与えてくれたそうですね。 |

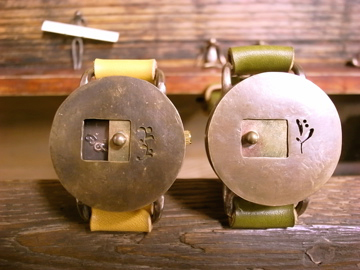

| 以前は時計らしい時計といいますか、時計の文字盤にちゃんと時間を示す数字や棒を並べて、時間が見える時計ばかりをつくっていましたが、わざと時間を見えにくくしたり、時計かどうかわからないカタチにしたり。一見すると、「腕に何をつけているの?」みたいな遊び心のある時計をつくることができるようになりました。 アイデアとしてずっとあったのですが、知識も技術もなかったからカタチにできずにいたもので、オーダーメイドの時計づくりで鍛えられたおかげで、ちょっとずつカタチにできるようになってきました。 自分の作品をつくって販売するだけだったら、職人としても、お店としても、ここまで続けてくるのは厳しかったかもしれません。オーダーメイドを強みにしてきたからこそ、それを求めているお客様とつながり、挑戦の連続で職人としても成長することができ、できることや可能性が増えました。何より、同じことをしていたら自分が飽きてしまうから、私にはこのスタイルが合っているんだと思います。 |

海津さんの作品。引き戸がついています。 時間を確認したい時は開けて、気にしたくない時は閉める。 和風な時計を模索していたところ、引き戸にたどり着いたそうです。 |

| 10年目の気づき。継続のために必要なこと |

| 時計職人になって15年。これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか? |

| ちょうど10年目の時に、テレビ番組に取り上げていただきました。それまでにも雑誌に取り上げられたことがあったので、ある程度の反響は想像していたものの、はるかに超えました。テレビ番組の放送後、電話やメールが殺到し、ビルの一角にある小さなお店でしたから、入店いただくまでに何時間も待っていただく事態に。 雑誌やラジオといった他のメディアからも取材依頼があって、個人で仕事をしていると断るのはとても勇気のいることだから、全部受けていたら更に反響が・・・。1年ほど“いつもと違う状態”が続きました。依頼が殺到して製作が滞ってしまったので、お客様には申し訳ないことをしました。反省してもしきれない出来事です。 |

| その「壁」または「悩み」をどのように乗り越えられ、どんなことを学ばれましたか? |

| あの場所で、あのスタイルで、10年は続けることができましたが、これからの10年を続けていくためには、このままではもう難しいだろうという気づきがありました。私が「このままでいい」と思えば、十分できたかもしれません。でも、求められていることややりたいことを考えた時、今までの考え方ややり方では無理だと思ったんです。今まで以上に製作に集中できるように、広めの空間と静かな環境を探していたところ、箕面のこの場所を見つけました。 |

|

| 「このままではもう難しい」と思われた具体的なことは? |

| オーダーメイドの時計のリクエストが「~のような」といった抽象的なイメージが多くなり、そのためにはもっと知識や技術が必要ですが、インプットする時間が足りません。個人で仕事をしていると常に不安で、自分がしないことには何も進まないと、休みの日も「何か少しでも」と目の前の仕事を優先してきました。 でも、「この仕事が終わったら」「忙しくなくなったら」なんて日は来ませんし、先延ばしにしていると二度とできなくなってしまうことがあるんだ、と後悔する出来事もあったので、もうそんなことはしたくない。いろんなことが今までのやり方では無理なんだと思い至りました。 |

| 環境を変えてみることで、どうなりましたか? |

| 以前は北堀江にあるビルの3階にお店があったので、お店を目的に来店される人がほとんどでしたが、今は路面店ですから、近所に住む人たちがお散歩のついでに「ここ、何屋さん?」と入ってくることもあります。「近所で畑を耕しています」なんて人もいて、お店をしながらさまざまな人たちと接するようになったことで、新しい刺激をいただいています。 ようやく休めるようにもなりました。以前だったら、「今日はこれもあれもそれも」と無理なスケジュールを立てて、身体に負担がかかっていたのですが、「今日はここまでできたらいい。その前後に時間ができれば、何かほかのことをやろう」と心身ともに余裕を持てるようにしたんです。 すると、身体への負担もなくなり、仕事の効率もよくなりますし、「今度は漆の技術を学びに行こう」「あの展示を見に行こう」「会いたい人に会おう」とインプットする時間も持てるようになりました。物理的にせわしない街中から離れたことによって頭のなかに隙間ができたのかな、箕面時間のおかげでしょうか。仕事を長く続けていくためには休むことも大事だと、10年以上続けてみて、自分も年齢を重ねて、ようやく身に染みたのかもしれません。 |

|

| 自分にはない発想に心が動く |

| 最近、新たにめざすところが見えたそうですね。どんなことですか? |

| お客様との会話の中で“まちの時計屋さん”が減ってきていることを感じました。時計は身近なものですが、修理を依頼したり相談できたりするところがないと聞いて、「じゃあ、うちに持ってきてくださいよ」と、手づくりの時計以外にも、腕時計や置時計、掛け時計の修理もお受けするようになったんです。 私のお店が“まちの時計屋さん”として「あそこに時計のことを聞きに行ったら、なんとかなる」という役割も担えれば、街と一緒に、私もお店も成長できるかなと思っています。この街に移転したからこそ見えた新しいめざすところですね。 |

| 海津さんとって“仕事の軸”となっているのは? |

挑戦したことが無いこと、自分の中には無い、誰かの「そうきたか!」という発想に、心が動きます。興味を持つというより、ただ反応して、おもしろがる。いつも、自分から何かを思いつくより、誰かに気づかせてもらうことが多いんです。 挑戦したことが無いこと、自分の中には無い、誰かの「そうきたか!」という発想に、心が動きます。興味を持つというより、ただ反応して、おもしろがる。いつも、自分から何かを思いつくより、誰かに気づかせてもらうことが多いんです。自分だけで自分のやりたいことをひっぱってきても、限界がありますし、ついラクしようとしてしまう。オーダーメイドの時計づくりもそうでしたが、誰かが求めてくれて、「それ、やってみたい」と響いてくるものなら、どんどん挑戦してみたいんです。 |

| ありがとうございました。 |

| 取材:2016年10月 |

鞄と靴を生み出す職人さんからのオーダー 鞄と靴を生み出す職人さんからのオーダー「四角い箱を2つ積み上げたようなデザインの時計です。とても大きなサイズになったのですが、透明な箱を2つ重ねても分厚くなりすぎないようなカタチにするのが大変でした」(海津さん)。 |

|

|

ナマズコレクターの方からのオーダー ナマズコレクターの方からのオーダー「たらいの中にナマズが一匹。金属(銅)で木のたらいのような質感を出すのが難しかったのと、ナマズの表情を作り出すのに時間がかかりました」(海津さん)。 |

|

|

相撲をしている息子さんへの20歳の記念の時計 相撲をしている息子さんへの20歳の記念の時計「丸い文字盤を土俵に見立てて、20分のところは20歳記念の『20』の数字を入れました。とても気に入っていただけて、時計をプレゼントされた翌日の東日本学生相撲個人体重別選手権大会で初優勝されたそうです。優勝後、わざわざご連絡していただいたのも、とても嬉しくて心に残っています」(海津さん)。 |

| 「こたつに入って出なくてもいい範囲のものづくり」、海津さんならではのユニークでおもしろいたとえです。「こたつ=自分が勝手知ったる範囲」の中で仕事をすることは安定感があります。それはそれでいいし、積み重ねていけるものはあります。でも、ここで、ちょっと、こたつから手を伸ばすような小さな挑戦を毎日のなかでやってみる。自分には到底できると思えないことや何か大きなことに挑戦しなくても、毎日のなかで小さな挑戦を繰り返せば、気づかぬうちに自分が鍛えられたり、可能性が拓けたりするのだと、海津さんのお話をうかがいながら思いました。 その挑戦の内容は、自分で見つけるのもよいけれど、海津さんのように誰かとの交流の中から「それ、いい!」とおもしろがる柔軟性があれば、こたつから手を伸ばすような小さな挑戦の先には「自分だけでは想像もできなかった!」成長や可能性にもつながるのかもしれません。 |

取材:小森利絵 取材:小森利絵ライター/HP:『えんを描く』 編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。 |

■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人) 記事一覧

-

「今自分にできる最大限のことを」この道40年。ピアノの音や響き、弾き心地をつくり出す調律師の鈴木さん

-

「つくることそのものがおもしろい」40代目前でガラス作家への道を決めた美友子さん

-

「オーダーメイドだからこそ鍛えられる」世界で一つだけの手づくりの時計を創る、時計職人の海津さん

-

「幻の器と呼ばれる[京薩摩]」精巧を極めた華麗な職人技で伝統工芸士として[華薩摩]を描く小野さん

-

「採算の取れない仕事。だからこそ楽しい」陶芸が好きで13年。自分の窯を開いた藤原さん。