HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)

■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)

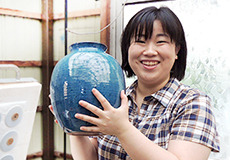

![]() 小野 多美枝さん(「京薩摩」伝統工芸士)

小野 多美枝さん(「京薩摩」伝統工芸士) ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)

小野 多美枝さん(「京薩摩」伝統工芸士)

| 小野 多美枝さん 「京薩摩」伝統工芸士 高校卒業後に清水焼窯元にて絵付け職人として勤務。2年後京都府立陶工高等技術専門に入学し染付けの職人になる。結婚後も家で受け取りの仕事や窯元に行き絵付けを続け、1996年、友人の勧めで京都伝統工芸大学校にて絵付け講師に就任、染付け・上絵の実習を教える。 その後『赤絵細描 』と『京薩摩 』に出会い、独学で研究、3年後に展示会を行う。2011年NHK「美の壺」出演、2012年京都美術工芸大学 絵付け講師に就任。  空女(Cu-nyo) 空女(Cu-nyo) http://www.cu-nyo.com ※『京薩摩』 明治初期から大正期にかけてわずか数十年の間だけ花開いた京都の焼き物。輸出用に作られその華麗さ精巧を極めた職人技で多くの欧米人を虜にしました。その技術は現在に殆ど伝えられておらず幻の器とも呼ぶ 『華薩摩』空女オリジナルの名称です。 (出典:「京都陶磁器会館ホームページ」 |

| 高校生の頃、美術の先生に窯元さんを紹介されたそうですね。 |

| 商業科の高校に通っていましたが、絵を描く仕事をしたいと美術の先生に相談したところ、たまたま知り合いに窯元さんがおられたんです。すぐに仕事になるとは思っていませんでしたが、その窯元さんに就職することになりました。 当時は伝統工芸が何か分からなかったと思うんですけど、誰でもできるような仕事に思えて物足りなかったんでしょうね。22歳の時、もっと技術を身につけたいと思い、京都府陶工職業訓練校の図案科に入学したんです。 何年か窯元で絵付けの仕事をしていたので、そこそこできたんですが、訓練校では昔の小紋柄などを教えてもらって、そこで始めて「ああ、京都にはこんなのがあるんや」と、なんとなくですけど、全体像が分かったような気がしました。 その後結婚して、自宅で「受取り」の仕事をしながら絵付師として続けていましたが、友人の勧めで京都伝統工芸大学校の絵付け講師として染付けと上絵を教えることになりました。 |

|

| 独立しようと思われたきっかけは? |

学校で教えるようになってからですね。それまで染付の藍色一色でやっていこうと思っていましたが、京都の上絵付けというものにそれほど魅力を感じていなかったんです。学校では、今まで自分がやってきたことを生徒に教えていましたけど、その中で自分が新しいものを作ろうとは思いませんでした。 そうしているうちに、学校に行く時間も少なくなり、この先どうなっていくのかなと考えたとき、せっかくそういう学校で教えていて、絵の具も道具も使える環境にいるんだから、これはやっぱり独立するための何かを作りださないといけないなと思ったんです。それでも色絵で独立しようとは思っていませんでした。 そうしているうちに、学校に行く時間も少なくなり、この先どうなっていくのかなと考えたとき、せっかくそういう学校で教えていて、絵の具も道具も使える環境にいるんだから、これはやっぱり独立するための何かを作りださないといけないなと思ったんです。それでも色絵で独立しようとは思っていませんでした。その頃は子どももまだ小さかったので、学校で教えながら、染付けでも何でも良いから、自分の好きなものを描いて学校で焼いたりしていたんですけど、それから5~6年くらい経って、初めて九谷焼の「赤絵細描」を見てからですね。やろうと思ったのは。 2001年に京都の大丸で展示会があって、そのDMをたまたま生徒が持っていたんですが、それを聞いた日がちょうど最終日。「これは見に行かんとあかん」と思って、その日授業があったのに学校抜け出して見にいったんです(笑)生徒を何人か連れてですけどね。  見て帰ってきて、その次の日から始まったんです。九谷の絵の具は何を使ってるか何も分からない状態から、さあ始めましょうって。当時は生徒も多く、絵付け専科の子たちが何十人もいましたが、皆で盛り上がって、一緒にキャッキャ言いながらやってましたね。 見て帰ってきて、その次の日から始まったんです。九谷の絵の具は何を使ってるか何も分からない状態から、さあ始めましょうって。当時は生徒も多く、絵付け専科の子たちが何十人もいましたが、皆で盛り上がって、一緒にキャッキャ言いながらやってましたね。九谷に行って、「赤絵細描」の工房にも行ったりして、どんどん分かってくるわけです。すると今まで使ってきた絵の具や道具も違うので、京都のやり方と違うということも認識できました。 九谷だけでなく、瀬戸や有田などいろんな産地がありますが、全く繋がりが無いんですね。だからどんなものを使っているかというのは、私たちの若い頃はその場所に行かないと分からなかったんです。 学校は全国から生徒が来ていますし、ネットも普及してきて、産地から来ていた子たちにメールで聞いてみたり。1年ほど、ああやこうやとやってるうちにだんだん技術もついてくるし、やり方もわかってきたんです。そうしてどんどん面白くなってきて、「これで商売になる」と思うようになりました。  そこから少し経ってから、学校の夏休みにたまたま行った清水三年坂美術館で、「まぼろしの京薩摩展」をやっていて、そこで京薩摩を始めて目にしました。 そこから少し経ってから、学校の夏休みにたまたま行った清水三年坂美術館で、「まぼろしの京薩摩展」をやっていて、そこで京薩摩を始めて目にしました。京薩摩は、幕末から明治にかけて、フランスではマリーアントワネットの時代に、日本の漆の蒔絵等と一緒にヨーロッパへの輸出用に作られたものですが、もう描く人はいないので絶滅しているんです。なので清水三年坂美術館で展示されているのは全部、海外で買い付けられたものです。 |

| 「華薩摩」というオリジナルの名前をつけられたのは? |

| 薩摩というのは白薩摩といって陶器に描いています。それを明治時代に京都で焼かれたので京薩摩という名前ですが、陶器は土ものなので若干たまご色をしているんですね。磁器は真っ白なので色の発色が違いますし、貫入という「割れ」も細かくて描きやすい。 最初に磁器の薄つくりの杯を見つけて、そこに細かいものを描いてみたいと思ったんです。柄も現代に合うような柄に変えて、それを自分の中で「京薩摩」というのをおこがましい感じがして、「華薩摩」という名前をつけました。 |

|

| 今後どのような展開を考えておられますか? |

昨年まで「空女工房」としてやっていましたが、今年「株式会社 空女」として法人化しました。 昨年まで「空女工房」としてやっていましたが、今年「株式会社 空女」として法人化しました。私1人で始めてだんだん人数が増えてきて、若い子たちを育てていくためにも、これがちゃんと仕事になるんだという形にしたかったんです。 うちの場合、問屋さんへの卸と店舗さんへの卸、陶器市などでの手売りの3つですが、最近私の作品をわかってくれる方も増えたので、ネット販売にも力を入れていこうかなと、今後の展望を考えているところです。 |

| ありがとうございました。 |

| (取材:2014年9月 関西ウーマン編集部) |

■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人) 記事一覧

-

「今自分にできる最大限のことを」この道40年。ピアノの音や響き、弾き心地をつくり出す調律師の鈴木さん

-

「つくることそのものがおもしろい」40代目前でガラス作家への道を決めた美友子さん

-

「オーダーメイドだからこそ鍛えられる」世界で一つだけの手づくりの時計を創る、時計職人の海津さん

-

「幻の器と呼ばれる[京薩摩]」精巧を極めた華麗な職人技で伝統工芸士として[華薩摩]を描く小野さん

-

「採算の取れない仕事。だからこそ楽しい」陶芸が好きで13年。自分の窯を開いた藤原さん。