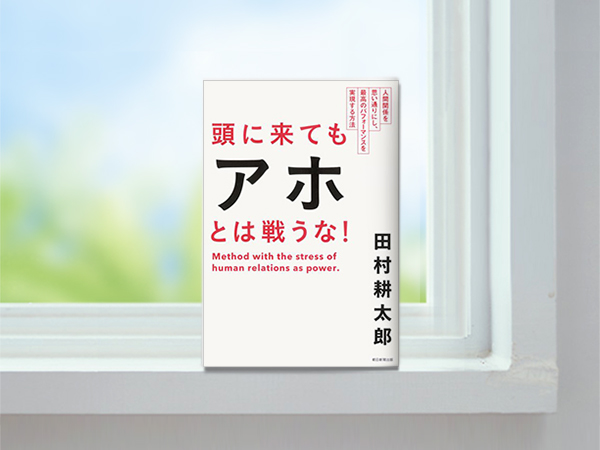

頭に来てもアホとは戦うな!(田村耕太郎)

|

|

頭に来てもアホとは戦うな!

田村耕太郎(著) 毎月新たに出版される本の中には思わず二度見してしまうタイトルがあります。

『頭に来てもアホとは戦うな!』はその良い例。 店頭に平積みされている中から、突然「アホ」という文字が目に飛び込んできて思わず立ち止まって手に取ってしまいました。 小説はともかく、こういう書籍のタイトルは著者が決めるわけではないそうです。 編集の方たちが決めて、著者が了承する流れなのだそうで、店頭でのお客様の反応に、編集者がガッツポーズされる様子が目に浮かぶではないですか。 やられましたワ。 さて、読んでみるとこの本は、他者を上から目線で「アホ」と見下したものではなく、アンガーマネジメントの勧めであり、立派な自己啓発本なのでした。 まずはアホの定義が示されています。 田村さんのおっしゃる「アホ」とは、戦ったり悩んだりする価値のない人。 時として正当な理由もなく、足を引っ張ってくる人のこと。 それはクラスメートかもしれないし、同僚かもしれないし、上司かも知れません。 あるいはご近所さんの場合もあるでしょう。 とにかく、読んでいる人がどんな立場の人であれ、周りに一人や二人はいそうです。 そしてそんなアホと戦ってしまう可能性が高い人物の五つの特徴をあげています。 そのうちの一つをご紹介すると”正義感が強い人”。 「こんな不条理な言動をするヤツを許して良いものか?!」と憤慨しちゃう人ですね。 相手を懲らしめて正義にひれ伏させたい、とか、こちらの正当性を理論的に展開して、相手を黙らせてやらねば、とか、そういう発想になってしまう人がついつい「アホ」と戦ってしまう人だとおっしゃる。 うーむ、わかる。 『水戸黄門』や『赤穂浪士』が大好きな日本人にこういう人は非常に多いとの分析もうなずけます。 アホと戦う可能性が高い人物のほかの4つの特徴も、情景が想像できることばかり。 ついでに言うなら、自分にも当てはまるなぁと感心するやら、恥ずかしくなるやら。 田村さんはそれら五つの特徴を、英語本来の意味での「ナイーブ」と断言しています。 つまり「子供っぽい」という意味。 そして、アホと戦うべきではない理由をわかりやすく具体例をあげて述べています。 一番大きな理由は「時間の無駄」。 人間にとって一番大事なものである時間を、そんなことに割くのが何よりもムダであり、自分のためにならない。 たった一度の人生の大切な時間を、もっと別のことに有効活用して、自分自身を輝かせましょう、と。 そして最後に戦うべき相手は「アホ」ではなく、「自分」だと結論づけていました。 確かに。 昭和を代表する偉大なる歌手美空ひばりさんの座右の銘は「今日の我に明日は勝つ」でしたもんね。 私はこの本を読みながら、ほぉ、と思うところに付箋を貼っていったら、合計9箇所にも及びました。 そのうちの一箇所は、たとえ相手が「アホ」でもリスペクトが必要、という部分。 自分の前に立ちはだかる理不尽な人を、嫌ったり、バカにすることで得られることはない、という内容です。 上に紹介したものはほんの一部分です。 ぜひご自身で読んでみられることをお勧めします。 著者田村耕太郎さんは、参議院議員時代のご経験や、現在のお仕事を通して感じたことなどを具体的に解説されています。 それは人間関係を円滑にする秘訣でもあり、ビジネスにおいて成功する秘訣にも通じます。 立場や年代を選ばず応用できる内容だと思いますが、特にこれから就職活動をする人にお勧めの本だと思いました。 頭に来てもアホとは戦うな!

田村耕太郎(著) 朝日新聞出版(2014) 苦手なヤツほど、徹底的に利用せよ。(1)相手の欲望を見抜き(2)腰を低くして、助けを求め(3)味方にする!目標がみるみる叶う最強の「人の動かし方」。 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook