HOME![]() ■BOOK CAFE

■BOOK CAFE

![]() [ブックカフェレポート]小説家 蓮見恭子さん

[ブックカフェレポート]小説家 蓮見恭子さん ![]() 前のページへ戻る

前のページへ戻る

■BOOK CAFE

[ブックカフェレポート]小説家 蓮見恭子さん

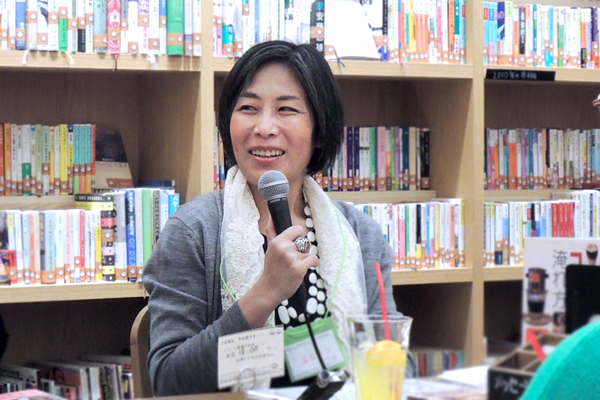

ゲスト:小説家 蓮見恭子さん

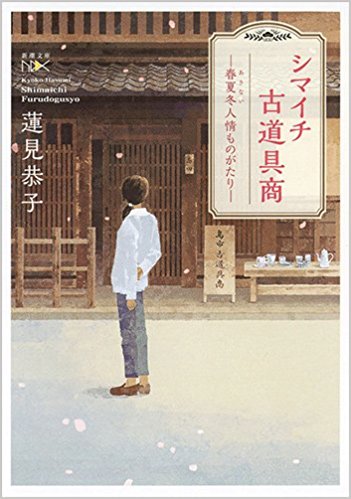

2017年4月27日に開催したブックカフェ@まちライブラリー森ノ宮キューズモールでは、小説家の蓮見恭子さんをゲストにお招きし、デビュー前後のお話から、最新作『シマイチ古道具商』の執筆エピソードなど、たくさんのお話を伺いました。

千葉:関西には小説家の方がたくさん住んでいらっしゃるそうですが、蓮見さんも堺市にお住まいだそうですね。今回の新作、『シマイチ古道具商』は舞台が堺ですが、地元を取り上げようと思ったのはなぜですが?

蓮見:もともと古道具屋の話を書きたい、というのはあったんです。舞台をどこにしようかとなって、古道具屋というとやっぱり京都・・・?京都なあ、どうしようかなあ、と思っていると、担当編集者から、堺ってこんなに良い感じなんだから、ここを舞台にしましょうよ、と言われて。

堺が舞台といえば、昔『黄金の日々』という大河ドラマがありましたけど、京都ほどきらびやかな町でもないし、歩いて楽しいかというと、あまり自信が無いというか・・・。住んでいる人には良さが分からないんでしょうね。良いじゃないですかって、背中を押された形です。それと、今ご当地モノとして出版するのが流行っていて、若い層もターゲットにしようと、表紙もかわいい感じになりました。

千葉:私は出版社をしていまして、20年くらい前、堺市の小中学生向けの教材を作ったことがありまして、毎月のように堺に通ったことがあるんです。この本を読んでいて、「あ、これ、あそこやん」とか、「ここのことやん」とか、すごく楽しかったですね。お聞きすると、蓮見さんのお父さんも鍛冶屋さんなんですってね。なんかご縁を感じますね。ところで、古道具屋さんを書こうと思ったのはなぜですか?

蓮見:母の実家がもともと、大阪の心斎橋で古道具屋をしていたんです。ところが大阪大空襲で焼けまして、親戚を頼って堺に移ってきて、新たに古道具屋を始めたんです。

店には漫画本も置いていましたから、しょっちゅう店に行っては、少年ジャンプを読んだり、お菓子をたべながら過ごしていましたね。そんな子どもの頃の思い出がありましたから、いつか古道具屋の話を書きたいと思っていたんです。

蓮見:もともと古道具屋の話を書きたい、というのはあったんです。舞台をどこにしようかとなって、古道具屋というとやっぱり京都・・・?京都なあ、どうしようかなあ、と思っていると、担当編集者から、堺ってこんなに良い感じなんだから、ここを舞台にしましょうよ、と言われて。

堺が舞台といえば、昔『黄金の日々』という大河ドラマがありましたけど、京都ほどきらびやかな町でもないし、歩いて楽しいかというと、あまり自信が無いというか・・・。住んでいる人には良さが分からないんでしょうね。良いじゃないですかって、背中を押された形です。それと、今ご当地モノとして出版するのが流行っていて、若い層もターゲットにしようと、表紙もかわいい感じになりました。

千葉:私は出版社をしていまして、20年くらい前、堺市の小中学生向けの教材を作ったことがありまして、毎月のように堺に通ったことがあるんです。この本を読んでいて、「あ、これ、あそこやん」とか、「ここのことやん」とか、すごく楽しかったですね。お聞きすると、蓮見さんのお父さんも鍛冶屋さんなんですってね。なんかご縁を感じますね。ところで、古道具屋さんを書こうと思ったのはなぜですか?

蓮見:母の実家がもともと、大阪の心斎橋で古道具屋をしていたんです。ところが大阪大空襲で焼けまして、親戚を頼って堺に移ってきて、新たに古道具屋を始めたんです。

店には漫画本も置いていましたから、しょっちゅう店に行っては、少年ジャンプを読んだり、お菓子をたべながら過ごしていましたね。そんな子どもの頃の思い出がありましたから、いつか古道具屋の話を書きたいと思っていたんです。

千葉:この『シマイチ古道具商」の主人公は30代の女性ですが、どんな感じでを選定されたんですか?

蓮見:舞台を堺にしましょうって言ってくれた担当編集者は、もともと建築を勉強していた人だったんです。堺の古い建物を見て、「うわーっ、すごいすごい。かわいい」って大喜びしているんです。私、建物を見て「かわいい」って言う人、初めて見ました(笑)。

綾之町の商店街には、アーケードの中にチンチン電車が走っているんですけど、「蓮見さん、僕みたいに他所から来た人には、すごく珍しいし、良いなあと思いますよ」って。なので、主人公は地元の人ではなく、他所から来た人の目線でこの町を見て、新鮮な驚きがあったり、そこで成長していくという話にしましょう、ということになりました。

千葉:小説というのは編集者さんが寄り添って、一緒に歩むという感じですね?

蓮見:私はそうですね。でもそれは人によると思います。自分で何もかも決めたいという人もいますけど、私はまず担当編集者と打ち合わせしますね。そこでまず、何か書いて欲しいものはありますか?と聞きます。編集者の得意分野だと、取材もしやすいですしね。

一応、私からも提案することもありますけど、そんなの売れませんよ、と言われたり(笑)。出版社によっては逆に、編集者が投げたものはおもしろくないから、自分で考えて下さいという場合もあります。そこはフレキシブルにいろんな人と仕事をすることで、自分を色濃く出せたり、逆に編集者に教えてもらえることも多いですね。

蓮見:舞台を堺にしましょうって言ってくれた担当編集者は、もともと建築を勉強していた人だったんです。堺の古い建物を見て、「うわーっ、すごいすごい。かわいい」って大喜びしているんです。私、建物を見て「かわいい」って言う人、初めて見ました(笑)。

綾之町の商店街には、アーケードの中にチンチン電車が走っているんですけど、「蓮見さん、僕みたいに他所から来た人には、すごく珍しいし、良いなあと思いますよ」って。なので、主人公は地元の人ではなく、他所から来た人の目線でこの町を見て、新鮮な驚きがあったり、そこで成長していくという話にしましょう、ということになりました。

千葉:小説というのは編集者さんが寄り添って、一緒に歩むという感じですね?

蓮見:私はそうですね。でもそれは人によると思います。自分で何もかも決めたいという人もいますけど、私はまず担当編集者と打ち合わせしますね。そこでまず、何か書いて欲しいものはありますか?と聞きます。編集者の得意分野だと、取材もしやすいですしね。

一応、私からも提案することもありますけど、そんなの売れませんよ、と言われたり(笑)。出版社によっては逆に、編集者が投げたものはおもしろくないから、自分で考えて下さいという場合もあります。そこはフレキシブルにいろんな人と仕事をすることで、自分を色濃く出せたり、逆に編集者に教えてもらえることも多いですね。

千葉:小説の編集者って、いろんな能力が要るんですね。これまで、「こんな編集者はイヤだ」という経験はありました?

蓮見:イヤではないんですが、皆さん指摘が細かくて、鋭いですね。よく気が付いてくれるので有難いし、とても助かるんですけど、たまに「ゲラにする前に言って欲しかった」という事が(笑)。あと、ゲラを戻して油断していると「あのぅ、ご相談が……」と電話が入ったりして、うっかり遊びに行けない(笑)。

千葉:うーん、それはちょっと私も反省するところがありますねえ(笑)。それはまさに今私が直面している問題です。私が細かくしているんですけどね。校正・校閲の人たちはさらに細かく見ることが仕事ですけど、遊びの計画を立てる時も、もうありえないような細かい計画を立てるんです。

めったに起こらないこと、100分の1も起こらないようなことが、4割くらいの確立で起きるだろう想定で計画を立ててくるので、非常に困ります(笑)。どうしても商売上の性格だと思いますけど、こんなにご苦労をかけているとは(笑)。スミマセンね。

蓮見:私もゲラでたくさん直すので、編集者からは嫌われてると思います(笑)。

千葉:では、ここからは創作サポートセンター代表の芝崎さんにバトンタッチしますね。

蓮見:イヤではないんですが、皆さん指摘が細かくて、鋭いですね。よく気が付いてくれるので有難いし、とても助かるんですけど、たまに「ゲラにする前に言って欲しかった」という事が(笑)。あと、ゲラを戻して油断していると「あのぅ、ご相談が……」と電話が入ったりして、うっかり遊びに行けない(笑)。

千葉:うーん、それはちょっと私も反省するところがありますねえ(笑)。それはまさに今私が直面している問題です。私が細かくしているんですけどね。校正・校閲の人たちはさらに細かく見ることが仕事ですけど、遊びの計画を立てる時も、もうありえないような細かい計画を立てるんです。

めったに起こらないこと、100分の1も起こらないようなことが、4割くらいの確立で起きるだろう想定で計画を立ててくるので、非常に困ります(笑)。どうしても商売上の性格だと思いますけど、こんなにご苦労をかけているとは(笑)。スミマセンね。

蓮見:私もゲラでたくさん直すので、編集者からは嫌われてると思います(笑)。

千葉:では、ここからは創作サポートセンター代表の芝崎さんにバトンタッチしますね。

芝崎:蓮見さんの場合、女性騎手を主人公にしたミステリーがデビュー作となりましたが、第二弾も競馬、第三弾はまた全然違って、高校野球が舞台ですね。これはどんなきっかけで書くことになったんですか?

蓮見:競馬の次はやっぱり野球でしょうということで。高校野球を見るのが好きでしたから、書いてみたんですけど、考えていた以上に大変でした(笑)。

何気なく野球の試合を見ているだけで、自分が「試合」を経験していないから分からないんです。たとえば、ランナーがいる時といない時とでは、守備も攻撃も変わってくるのに、そんな試合中の細かい描写が全然書けないんです。「いかにも女性が書いた話ですね。野球の事が何も分かってない」って言われて。なので(専門家に)監修をしてもらいました。

芝崎:ここで鍛えられたんですね(笑)。次の作品はまたガラッと変わって、アンフェイスフルという国際犯罪捜査官の話。ガチの警察小説ですけど、警察の資料を読んだり大変だったんじゃないですか?

蓮見:それはもう、ものすごい苦労しました(笑)。

蓮見:競馬の次はやっぱり野球でしょうということで。高校野球を見るのが好きでしたから、書いてみたんですけど、考えていた以上に大変でした(笑)。

何気なく野球の試合を見ているだけで、自分が「試合」を経験していないから分からないんです。たとえば、ランナーがいる時といない時とでは、守備も攻撃も変わってくるのに、そんな試合中の細かい描写が全然書けないんです。「いかにも女性が書いた話ですね。野球の事が何も分かってない」って言われて。なので(専門家に)監修をしてもらいました。

芝崎:ここで鍛えられたんですね(笑)。次の作品はまたガラッと変わって、アンフェイスフルという国際犯罪捜査官の話。ガチの警察小説ですけど、警察の資料を読んだり大変だったんじゃないですか?

蓮見:それはもう、ものすごい苦労しました(笑)。

芝崎:1冊づつ違うものを書くと苦労の連続ですね(笑)。勉強したのに、また1から勉強するという。5作目は空手ですけど、空手は蓮見さんされていたんでしたよね。

蓮見:私空手2段です。これは担当編集者が極真空手を習っていた人で意気投合して。でもミステリにしないでくださいと言われていたんですけど、本格ミステリになりました(笑)。

芝崎:ガチで本格ミステリですよね。爽やかに読んでいるのにドンデンがあるという(笑)。本格(ミステリ)好きな人は、それまで見ていた世界がひっくり返ることが気持ち良くて読んでいるんですけど、普通の話を読みたい人が、最後に世界がひっくり返ると「ええーっ!そんなんせんでもいいやん」という(笑)。そのあとの「襷を、君に。」という作品は、これまた「駅伝」という新たなジャンルですよね。

蓮見:それもまた、その出版社の編集長が市民ランナーなんです(笑)。私はここで骨董の話を書こうと思っていたんですけど、高校の時に陸上部だった新卒の人が担当になったんです。

で、引き継ぎも兼ねて打ち合わせに行くと、「蓮見さん、女子高校生の駅伝どうですか」って言われて。「えーっ、私足遅いから無理無理」って。「いやそう言わずに。私たちがフォローしますから」って。

しばらく押し問答したんですけど、結局、書く事に。取材や監修など、いろいろと協力してもらえたんですけど、やっぱり取材だけでは限界を感じて、私自身も走り始めました。

芝崎:そうそう。急に「シューズを買いに行く」って言ってましたよね(笑)。実際に高校に取材に行かれたそうですけど、どんなことを聞いてこられたんですか?

蓮見:3つの高校に取材に行ったんです。最初は担当編集者の母校で、陸上部の雰囲気を見たり、生徒さんたちに「どのくらいのタイムで走るんですか?」とか聞いたり。

次は滋賀県の高校。ここは毎年全国大会に出ている学校で、トラックを使ったインターバルという練習を取材しました。この練習はすごくキツくて、彼女たちは400mのトラックを70~80秒で走るんです。100mにすると20秒を切って走ることになりますから、すごく早いです。そのペースで400mを10回繰り返す練習をしているんです。

『襷を、君に。』に出てくる練習風景は、この学校で教えてもらったことを書きました。そのあと、もうその時点ではほぼ書けていたんですが、全国大会で3回優勝している福岡の高校も取材に行きました。福岡には1泊2日で行って、県大会のコースを実際に走ってみたり、タクシーで周ってビデオで撮ったり。取材先の高校の指導者にも、コースの各区間の難所や攻略法を細かく聞きましたね。

芝崎:やっぱり1から勉強したんですね(笑)。ところで、この『襷を、君に。』は、高校の入試問題に何度も出されていますね。

蓮見:公立高校で5件、私立中学で5件、入試問題に使ってもらっています。入試問題に使われるというのは初めてですが、1つの作品で10件は多いと言われますね。高校や中学の先生がたくさん読んでくれているみたいで、そういう広がり方もあるんだなと、デビュー7年目にしてびっくりしています。

蓮見:私空手2段です。これは担当編集者が極真空手を習っていた人で意気投合して。でもミステリにしないでくださいと言われていたんですけど、本格ミステリになりました(笑)。

芝崎:ガチで本格ミステリですよね。爽やかに読んでいるのにドンデンがあるという(笑)。本格(ミステリ)好きな人は、それまで見ていた世界がひっくり返ることが気持ち良くて読んでいるんですけど、普通の話を読みたい人が、最後に世界がひっくり返ると「ええーっ!そんなんせんでもいいやん」という(笑)。そのあとの「襷を、君に。」という作品は、これまた「駅伝」という新たなジャンルですよね。

蓮見:それもまた、その出版社の編集長が市民ランナーなんです(笑)。私はここで骨董の話を書こうと思っていたんですけど、高校の時に陸上部だった新卒の人が担当になったんです。

で、引き継ぎも兼ねて打ち合わせに行くと、「蓮見さん、女子高校生の駅伝どうですか」って言われて。「えーっ、私足遅いから無理無理」って。「いやそう言わずに。私たちがフォローしますから」って。

しばらく押し問答したんですけど、結局、書く事に。取材や監修など、いろいろと協力してもらえたんですけど、やっぱり取材だけでは限界を感じて、私自身も走り始めました。

芝崎:そうそう。急に「シューズを買いに行く」って言ってましたよね(笑)。実際に高校に取材に行かれたそうですけど、どんなことを聞いてこられたんですか?

蓮見:3つの高校に取材に行ったんです。最初は担当編集者の母校で、陸上部の雰囲気を見たり、生徒さんたちに「どのくらいのタイムで走るんですか?」とか聞いたり。

次は滋賀県の高校。ここは毎年全国大会に出ている学校で、トラックを使ったインターバルという練習を取材しました。この練習はすごくキツくて、彼女たちは400mのトラックを70~80秒で走るんです。100mにすると20秒を切って走ることになりますから、すごく早いです。そのペースで400mを10回繰り返す練習をしているんです。

『襷を、君に。』に出てくる練習風景は、この学校で教えてもらったことを書きました。そのあと、もうその時点ではほぼ書けていたんですが、全国大会で3回優勝している福岡の高校も取材に行きました。福岡には1泊2日で行って、県大会のコースを実際に走ってみたり、タクシーで周ってビデオで撮ったり。取材先の高校の指導者にも、コースの各区間の難所や攻略法を細かく聞きましたね。

芝崎:やっぱり1から勉強したんですね(笑)。ところで、この『襷を、君に。』は、高校の入試問題に何度も出されていますね。

蓮見:公立高校で5件、私立中学で5件、入試問題に使ってもらっています。入試問題に使われるというのは初めてですが、1つの作品で10件は多いと言われますね。高校や中学の先生がたくさん読んでくれているみたいで、そういう広がり方もあるんだなと、デビュー7年目にしてびっくりしています。

芝崎:では、ここで参加者の皆さんからご質問を伺いますね。

Q:ミステリって、どういうところから構成されたり作られるのですか?

蓮見:ミステリはまず結末を先に考えます。こういう結末にしたいと決めると、そこから裏返しにして物語を書いていきます。トリックは「雑学」的なネタや、いろんなところから拾ってきます。これ使えるんじゃないかなと思うことはメモにストックしたり。常にアンテナは張っていますね。ミステリ作家の中には、いつでもどこでも、それこそお風呂に入っている時でも、トリックを考えずにはいられない、という先生もいますよ。私はそこまででは無いですけど(笑)。

芝崎:殺すことばっかり考えてる(笑)。

蓮見:トリックが決まれば、それをどういう「場」で使えば効果的かを考えます。トリックがおもしろくても、出てくる場面に合わなければおもしろくないんです。やっぱりその場にふさわしい道具。競馬だったら競馬場にあってもおかしくないもの。すぐに“凶器”とは分からない、そこにあっても違和感の無いもの考えます。小道具事典で調べたり、取材に行く時も、そこにどんなものがあるか、「これ、凶器に使えないかな」とか、そんなこと考えながら見ています(笑)。

芝崎:ミステリ作家さんはやばい人たちです(笑)。

Q:小説のネタはどうやってみつけるんですか?

蓮見:編集者の方たちもいろんな経歴を持っていますから、知恵をお借りすることもありますし、私もネタ探しのための取材にも行きます。正式に名乗って取材することもありますが、すぐに小説に使うかどうか分からないけど、おもしろそうと思えば取材したり。

芝崎:そういえば、お茶の体験にも行ってましたね。いきなり「お茶」って、どうしたんやろって(笑)。

蓮見:この「シマイチ古道具商」の構想を練っている時、舞台が堺なので、堺といえばお茶。茶道は全く経験無かったので、お茶の体験教室に何回か行きました。実際にどう使うかはまだ考えていませんでしたけど。

そのほか、料理教室に行ってみたり、空手も元々子どもが習っていたんですけど、見ているうちに私も習いたくなって。おもしろそうと思ったら、恥ずかしいと思わず行きますね。やっぱりすべてが小説のネタになりますから。

Q:登場人物のキャラクターで、書きやすいとか書きにくいとかありますか?

蓮見:苦労したのは「国際犯罪捜査官」の主人公、蛭川タニアですね。強気の女性という設定ですけど、私は気が弱いからストレートにものを言う人って書き難いんです。「タニアの性格を考えたら、こんなこと言わないでしょう?」と担当編集者に指摘されることもあったり。最後はもう、周りにいるバンバンものを言う人を思い出して、「あの人やったら、こう言うやろな」って考えながら書きました(笑)。

タニアという女性捜査官は、いわばバリバリのキャリアウーマン、私と真反対の人なんです。私は仕事が大嫌いですから、組織の中で戦っているキャリアウーマンの感覚が掴めないんでしょうね。たぶん今後も書けないと思います(笑)。

Q:職業作家を意識されたのはいつですか?

蓮見:小説教室に行き始めた頃は、趣味になればいいなという感じだったんですけど、創作サポートセンターに行って3年目くらいになると、いつかプロになりたいという欲が出てきました。

それでもまだ、新人賞に応募しているうちは、実際に仕事になるというイメージは無かったです。なのでやっぱり、新人賞をもらって、実際に担当編集者から電話もらって、出版に向けてこういうふうにやりましょうとなった時、そこでいきなり「職業」という意識を持ちましたね。

芝崎:受賞してから実際に本になるまで、実はかなり書き直しの作業が必要なんですよね。

蓮見:そうなんです。やっぱり一番キツかったのはデビュー作ですね。発売日に間に合わせなくてはいけないので、1ヶ月で550枚、全部書き直しました。メインのトリックはそのままですけど、それ以外同じ文章が一つも無いくらい。この時、〆切に向かって書いていくという、小説家の仕事の厳しさを思い知らされました。今はもっとゆっくり書いていますけど(笑)。

Q:子育て中に小説家を目指されたということですが、お子さんはいくつくらいだったのですか?

蓮見:最初に小説を書き始めたのは、子どもが保育園の年長さんの頃です。うちの子どもは割とおとなしかったんですよ。おばあちゃんもいましたし。夜子どもが寝てからとか、ビデオを見ている隙に書いたりとか。

その頃は仕事も残業があったり、交代制だったりで、結構きつかったんですけど、子どもが小学校4年の終わり頃には、最終候補に残ったりしていたので、これは小説に専念しようと思って、デビュー前の3年間は専業主婦で執筆に専念していました。

芝崎:小説講座に来られる方はほぼ全員社会人なんですね。なので、仕事の忙しさ関係なく、書く人は書く。書く人からデビューするという感じです。その中でも蓮見さんは大量に書くから、提出数の枚数でいくとトップクラスでしたね。子育てしながら、たまに残業もあるような仕事をしなから、いつも長編ばっかりバンバンだすから、いつ書いているんだろうって思ってました。

蓮見:睡眠時間を削って書いてました。家事を終わらせて夜10時くらいから2~3時間、寝るまで書いて、気分が乗ったらもうちょっと書いて。主人には「寝ろ!お前死ぬぞ」って言われたこともありました(笑)。

でも30代って体力あるんです。作家仲間にも、30代で子育てしながら書いている人がいるんですけど、やっぱりすごく元気。私も子どもが小さかったときのほうがパワフルでしたね(笑)。今は子どもに手がかならないし、昔は徹夜でも平気でしたけど、今は寝ないと書けないですね。やっぱり子どもから元気をもらっていたんでしょうね。

芝崎:小説講座の生徒さんの中には、執筆に専念しようと退職してしまって、逆に書けない人がいたりしますが、蓮見さんが書き続けられたコツは何ですか?

蓮見:結局、応募作は刊行はされなかったんですけど、デビュー前に一度担当編集者がついたことがあって、その人とのやりとりで気持ちも上がっていたというのもありますね。何も無かったら、そのままシューっと書かなくなったかもしれない。でもやっぱり、続けて最終候補に残ったことですね。次こそは、次こそはという感じで、気持ちが切れないで書き続けられたんだと思います。

芝崎:ここでお時間がきました。蓮見さん、本日はありがとうございました。これからも執筆活動頑張ってくださいね。

Q:ミステリって、どういうところから構成されたり作られるのですか?

蓮見:ミステリはまず結末を先に考えます。こういう結末にしたいと決めると、そこから裏返しにして物語を書いていきます。トリックは「雑学」的なネタや、いろんなところから拾ってきます。これ使えるんじゃないかなと思うことはメモにストックしたり。常にアンテナは張っていますね。ミステリ作家の中には、いつでもどこでも、それこそお風呂に入っている時でも、トリックを考えずにはいられない、という先生もいますよ。私はそこまででは無いですけど(笑)。

芝崎:殺すことばっかり考えてる(笑)。

蓮見:トリックが決まれば、それをどういう「場」で使えば効果的かを考えます。トリックがおもしろくても、出てくる場面に合わなければおもしろくないんです。やっぱりその場にふさわしい道具。競馬だったら競馬場にあってもおかしくないもの。すぐに“凶器”とは分からない、そこにあっても違和感の無いもの考えます。小道具事典で調べたり、取材に行く時も、そこにどんなものがあるか、「これ、凶器に使えないかな」とか、そんなこと考えながら見ています(笑)。

芝崎:ミステリ作家さんはやばい人たちです(笑)。

Q:小説のネタはどうやってみつけるんですか?

蓮見:編集者の方たちもいろんな経歴を持っていますから、知恵をお借りすることもありますし、私もネタ探しのための取材にも行きます。正式に名乗って取材することもありますが、すぐに小説に使うかどうか分からないけど、おもしろそうと思えば取材したり。

芝崎:そういえば、お茶の体験にも行ってましたね。いきなり「お茶」って、どうしたんやろって(笑)。

蓮見:この「シマイチ古道具商」の構想を練っている時、舞台が堺なので、堺といえばお茶。茶道は全く経験無かったので、お茶の体験教室に何回か行きました。実際にどう使うかはまだ考えていませんでしたけど。

そのほか、料理教室に行ってみたり、空手も元々子どもが習っていたんですけど、見ているうちに私も習いたくなって。おもしろそうと思ったら、恥ずかしいと思わず行きますね。やっぱりすべてが小説のネタになりますから。

Q:登場人物のキャラクターで、書きやすいとか書きにくいとかありますか?

蓮見:苦労したのは「国際犯罪捜査官」の主人公、蛭川タニアですね。強気の女性という設定ですけど、私は気が弱いからストレートにものを言う人って書き難いんです。「タニアの性格を考えたら、こんなこと言わないでしょう?」と担当編集者に指摘されることもあったり。最後はもう、周りにいるバンバンものを言う人を思い出して、「あの人やったら、こう言うやろな」って考えながら書きました(笑)。

タニアという女性捜査官は、いわばバリバリのキャリアウーマン、私と真反対の人なんです。私は仕事が大嫌いですから、組織の中で戦っているキャリアウーマンの感覚が掴めないんでしょうね。たぶん今後も書けないと思います(笑)。

Q:職業作家を意識されたのはいつですか?

蓮見:小説教室に行き始めた頃は、趣味になればいいなという感じだったんですけど、創作サポートセンターに行って3年目くらいになると、いつかプロになりたいという欲が出てきました。

それでもまだ、新人賞に応募しているうちは、実際に仕事になるというイメージは無かったです。なのでやっぱり、新人賞をもらって、実際に担当編集者から電話もらって、出版に向けてこういうふうにやりましょうとなった時、そこでいきなり「職業」という意識を持ちましたね。

芝崎:受賞してから実際に本になるまで、実はかなり書き直しの作業が必要なんですよね。

蓮見:そうなんです。やっぱり一番キツかったのはデビュー作ですね。発売日に間に合わせなくてはいけないので、1ヶ月で550枚、全部書き直しました。メインのトリックはそのままですけど、それ以外同じ文章が一つも無いくらい。この時、〆切に向かって書いていくという、小説家の仕事の厳しさを思い知らされました。今はもっとゆっくり書いていますけど(笑)。

Q:子育て中に小説家を目指されたということですが、お子さんはいくつくらいだったのですか?

蓮見:最初に小説を書き始めたのは、子どもが保育園の年長さんの頃です。うちの子どもは割とおとなしかったんですよ。おばあちゃんもいましたし。夜子どもが寝てからとか、ビデオを見ている隙に書いたりとか。

その頃は仕事も残業があったり、交代制だったりで、結構きつかったんですけど、子どもが小学校4年の終わり頃には、最終候補に残ったりしていたので、これは小説に専念しようと思って、デビュー前の3年間は専業主婦で執筆に専念していました。

芝崎:小説講座に来られる方はほぼ全員社会人なんですね。なので、仕事の忙しさ関係なく、書く人は書く。書く人からデビューするという感じです。その中でも蓮見さんは大量に書くから、提出数の枚数でいくとトップクラスでしたね。子育てしながら、たまに残業もあるような仕事をしなから、いつも長編ばっかりバンバンだすから、いつ書いているんだろうって思ってました。

蓮見:睡眠時間を削って書いてました。家事を終わらせて夜10時くらいから2~3時間、寝るまで書いて、気分が乗ったらもうちょっと書いて。主人には「寝ろ!お前死ぬぞ」って言われたこともありました(笑)。

でも30代って体力あるんです。作家仲間にも、30代で子育てしながら書いている人がいるんですけど、やっぱりすごく元気。私も子どもが小さかったときのほうがパワフルでしたね(笑)。今は子どもに手がかならないし、昔は徹夜でも平気でしたけど、今は寝ないと書けないですね。やっぱり子どもから元気をもらっていたんでしょうね。

芝崎:小説講座の生徒さんの中には、執筆に専念しようと退職してしまって、逆に書けない人がいたりしますが、蓮見さんが書き続けられたコツは何ですか?

蓮見:結局、応募作は刊行はされなかったんですけど、デビュー前に一度担当編集者がついたことがあって、その人とのやりとりで気持ちも上がっていたというのもありますね。何も無かったら、そのままシューっと書かなくなったかもしれない。でもやっぱり、続けて最終候補に残ったことですね。次こそは、次こそはという感じで、気持ちが切れないで書き続けられたんだと思います。

芝崎:ここでお時間がきました。蓮見さん、本日はありがとうございました。これからも執筆活動頑張ってくださいね。

蓮見恭子さん

大阪府堺市生まれ。大阪芸術大学美術学科卒。2010年『女騎手』で第30回横溝正史ミステリ大賞優秀賞を受賞しデビュー。近著に『アンフェイスフル 国際犯罪捜査官・蛭川タニア』『イントゥルージョン 国際犯罪捜査官・蛭川タニア』『拝啓 17歳の私(改題『 ガールズ空手セブンティーン 』)』『襷を、君に。』がある。蓮見恭子HP: http://hasumik.com/

[関西ウーマンインタビュー] 蓮見恭子さんの取材記事はこちら

シマイチ古道具商

―春夏冬人情ものがたり―

蓮見恭子/著

生活を立て直すため、大阪・堺市にある夫の実家「島市古道具商」へ引越し、義父・市蔵と同居をすることになった透子一家。14年間、社会に出ていなかった透子は、慣れない店暮らしに失敗ばかり。それでも道具や集う客の想いに触れて、透子もいつしか人生を見つめ直し始め――。どこか欠けた人たちの瑕も、丸ごと受け入れてくれる場所。古い町家で紡がれる、モノと想いの人情物語 ⇒amazon―春夏冬人情ものがたり―

蓮見恭子/著

MC

芝崎美世子

作家・ライター支援をする非営利団体「創作サポートセンター」代表。社会人向けの小説講座「エンターテインメントノベル講座」を開講して、SF、ミステリ、時代小説、ライトノベル等の娯楽系小説家の育成・支援を行う。創作サポートセンター

千葉 潮

合同会社メディアイランド代表。女性と子ども応援を理念に、教育、教材、一般書の発行、編集サービスを行なう。http://www.mediaisland.co.jp/■BOOK CAFE 記事一覧

-

2018年6月のブックカフェは、カリスマ書店員の井上哲也さんをお迎えしました。

-

2018年4月のブックカフェは、ライターの太田 明日香さんをお迎えしました。

-

2018年2月のブックカフェは、マンガ家の竜巻竜次さんをお迎えしました

-

2017年12月のブックカフェは、装丁家(ブックデザイナー)の仁井谷 伴子さんをお迎えしました

-

2017年10月のブックカフェは、ライトノベル作家の延野 正行さんをお迎えしました

-

2017年6月のブックカフェは、時代小説家、宮本紀子さんをゲストにお迎えしました

-

2017年4月のブックカフェは、エンタメ系小説家、蓮見恭子さんをゲストにお迎えしました