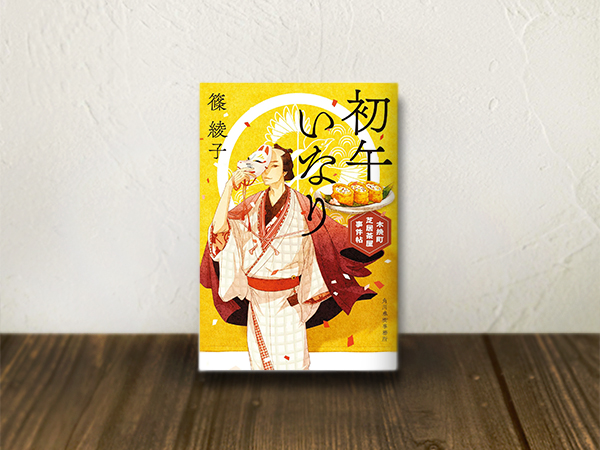

初午いなり 木挽町芝居茶屋事件帖(篠綾子)

|

|

謎解きに茶屋と歌舞伎が絡む物語 初午いなり

木挽町芝居茶屋事件帖 篠 綾子(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFM みのおエフエムの「デイライトタッキー」。

その中の「図書館だより」では、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。 2025月6月25日放送の番組では、篠綾子さんの『初午いなり 木挽町芝居茶屋事件帖』をご紹介しました。 この小説は江戸時代のお話で、サブタイトルにあるように木挽町にある芝居茶屋を中心に話が展開していきます。 木挽町は東京都中央区、銀座と築地の間くらいにある場所の旧町名です。 江戸城の大修築に携わった木挽職人、木材を切り出す職人が多く住んでいたから木挽町と呼ばれていたのだとか。風情ある地名ですね。 木挽町には江戸三座と呼ばれる、山村座、河原崎座、森田座などがあり、歌舞伎の中心地として賑わいました。現在の歌舞伎座は旧木挽町にあるので、江戸の名残といってもいいかもしれません。 『初午いなり』は、そんな木挽町にある芝居茶屋「かささぎ」の若き店主 喜八と、その兄貴分である弥助、料理人の松次郎を中心とした物語。 芝居茶屋とは、芝居小屋の近くにあり、観客の食事や休憩ができる場所のこと。格式の高い大茶屋は芝居小屋から直接出入りできる便利な場所にあり富裕層向けのサービスを提供しますが、「かささぎ」は規模が小さい小茶屋で、観客以外の一般客の出入りもあります。 喜八は歌舞伎の女形が務まるのでは、と言われるほどの美形で、まだ17歳。 兄貴分の弥助も19歳で、その若さでよく芝居茶屋を経営できるのかと驚きますが、これには事情がありました。 喜八の父 大八郎は、町奴でした。町奴とは無頼の輩、任侠道のことで、大八郎は「かささぎ組」の親分でした。 ”無頼”というのは、あくまでも時の政府の言い分です。 確かに治安を乱す町奴もいたでしょうが、大八郎は弱きを助け強きをくじく親分であり、町の住人のためにひと肌脱ぐこともしばしば。住民たちには慕われていました。 ところが、喜八が9歳の時に政府による大弾圧が行われ、大八郎は捉えられ、獄中で亡くなってしまいます。 まだ子どもだった喜八を引き取ったのは、大八郎の叔母 おもんでした。 おもんは歌舞伎役者の妻となり、芝居茶屋を経営していました。 そして喜八が17歳になった時に、その芝居茶屋を喜八に任せることにしたのです。芝居茶屋の名前は「かささぎ」。おもんも、喜八も亡くなった大八郎をいつも心に留めていたわけです。 私は主人公喜八の設定を読んでいるうちに、ある人を思い出さずにはいられませんでした。 昔、とても憧れていた人のことを。 私は9歳の時から約10年間、日本舞踊を習っていました。 カルチャースクールのようなところではなく、個人で教えているお師匠さんは古典舞踊にこだわる、正統派の舞踊家でした。 日本舞踊の世界は家元以下、師匠と弟子、その弟子…と繋がっています。 私の師匠の師匠のことを私たちは「大きいおっしょさん(お師匠さん)」と呼んでいました。大きいおっしょさんは私たちにとっては祖父のようなもの。大きいおっしょさんのお弟子さんは私たちのおっしょさんの兄弟弟子ですから、私から見ると叔父叔母のようなものです。 発表会やリサイタルのような時には、その「叔父」「叔母」が客演してくれることもあり、本当の親戚のように思えることもありました。 私が日本舞踊を習い始めたのは9歳の時。おっしょさんの弟弟子に当たるMさんは私の憧れの的でした。 Mさんは私より7つ年上で、当時16歳。私が習っていた流派の名取試験は16歳から受験することができ、Mさんは受験資格最年少で受験して、合格したばかりでした。 踊りが上手いことにも憧れましたが、 Mさんは日本舞踊をするために生まれてきたんだろうと思うくらい容姿端麗でした。坂東玉三郎さんが丸顔になった感じ、といえばわかっていただけるかもしれません。 なんて美しくて踊りの上手な人なんだろう、と憧れてやまない人でした。 さて、そのMさん。 実は神戸の任侠道の組長さんの息子さんだったのです。 それを知ったのは、私が10歳の時だったと思います。 神戸国際会館で開催された発表会でのこと。 午前10時くらいから夜の8時くらいまで延々と日本舞踊が披露されるのですが、私のような初心者の出番は早く、上手な人、長く習っている人ほど後に出番があります。 踊りを習い始めてまだ1年くらいだった私はさっさと出番を終え、白塗りを落として舞台衣装を脱ぎ、普通の着物に着替えて客席で他の人の踊るのを見ていたのでした。 あと数人でMさんの踊りが始まる、という時、私はロビーで休憩しながら、何とはなしに会場の入り口を見ていました。 阪神淡路大震災で倒壊する前の神戸国際会館は、三宮駅からまっすぐ南に伸びた道の東側に立っており、ロビーには1階からかなり長い階段を登って入る形になっていました。 ロビーから見ると、まず階段を登ってくる人の頭が見え、胴体が見え、最後に体全体が見えてくるわけです。 9月、まだ残暑厳しい日でした。 白いボルサリーノをかぶった人が登ってくるのが見えました。男性です。 次に、真っ白なスーツが見え、白いパンツ(当時はズボンと言った)が見え、そして最後に真っ白なエナメルの靴が見えました。 全身白で装った中年男性が入ってきたのです。 その人の後ろから黒いスーツ姿の若い衆がついてきたことで、それがMさんのお父さんだということがわかりました。 昭和40年代の日本人男性はおしゃれな人がほとんどいませんでした。 ましてや頭の先から足の先まで白で決めている男性を見たのは初めて。 今は亡き、俳優の松方弘樹さんをイメージしていただければ近いような気がします。(昭和世代にしかわからないかもしれませんね) 私は不躾にも、まじまじとその男性を見つめました。目が離せなかったのです。 すると、ロビーの様子が変わってきました。 多分、坊ちゃんの日本舞踊の発表会に動員がかかっていたのでしょう、明らかにその道の人たち(いわゆる子分)があちこちから湧いてきて、その白スーツの男性に挨拶をし始めたのです。 と、その時、ビエーンと大きな声で泣き出す子どもの声が聞こえました。 その場の一種独特な雰囲気に怯えて泣き出したのかな、と思ってそちらを見た瞬間、 「坊ちゃんの発表会で泣くんじゃない!!」という大声と同時にビターンという音が聞こえ、子どもが吹っ飛んでいくのが見えました。 え??ええええ?! 私は目を見開いて仰天。 会場を満席にするためでしょう、どうやら、家族連れで来ていた子分がいたらしく、泣き出した自分の子どもを叱り飛ばしたようなのです。 漫画で、殴られた人がすっ飛んでいく場面を見たことはありますが、現実に殴られた人が飛んでいく場面を見たのは後にも先にも あれ一度きりです。 ロビーは凍りつきました。 すると今度は女性の声が響きました。 「やめなさい!皆さん驚いてらっしゃるじゃないの!」 見ればMさんのお母さんでした。 Mさんのお母さんは、付き人のようにいつもMさんと一緒にいらしたので、お稽古でお会いすることがあり、よく存じていました。 Mさんのことを「私の生んだ子なのに、綺麗に生まれてきてくれて」と、目の中に入れても痛くないような可愛がりよう。Mさんは末っ子で、上のお兄さんやお姉さんと歳が離れていたので余計に可愛かったのかもしれません。 いつも和服をビシッと着こなし、お稽古場に座ってMさんのお稽古をとろけるような笑顔で見守っているMさんのお母さんは、私たちにはとても優しい人でした。 なのに、若い衆を叱りつける貫禄たるや! 我が子を殴った若い衆は姐さんの前で項垂れるばかり。 まるで映画のようなワンシーン。私はロビーでその一部始終を見ていたのでした。 任侠道の親分の息子で、歌舞伎の女形にしてもおかしくないような主人公 17歳の喜八にあの頃のMさんを重ねてしまいましたよ。 小説はというと、「かささぎ」の料理人の松次郎が突然失踪。盗難事件の犯人として追われることになるのですが、それを喜八や弥助が解決していくというもの。 謎解きに並行して、芝居茶屋で提供される食べ物、歌舞伎の演目が絡みます。 この作品はシリーズになっているので、第一作目の『初午いなり』は、いわば序章のような感じで、事件解決以上に登場人物のキャラクターの紹介に重きを置いているように感じました。 Mさんの面影がある喜八の今後に興味津々です。 初午いなり

木挽町芝居茶屋事件帖 篠 綾子(著) 角川春樹事務所 木挽町の芝居茶屋かささぎは、若い店主・喜八とその兄弟分・弥助、料理人・松次郎の三人で営む小さな店。誰もが振り向く色男・喜八と冷たい風貌で女心を痺れさせる弥助目当ての女客や、気の利いた小料理を求める常連に愛されている。が、じつは喜八、かつて江戸市中の風紀を乱す無頼の徒と粛清され、命を落とした町奴かささぎ組親分のひとり息子。それ故、鬼勘の異名をとる火付改・中山直房に、なにかと敵視され…。芝居の町を舞台に、喜八と鬼勘の掛け合いが見どころの事件帖、人情たっぷりにいざ開幕! 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook