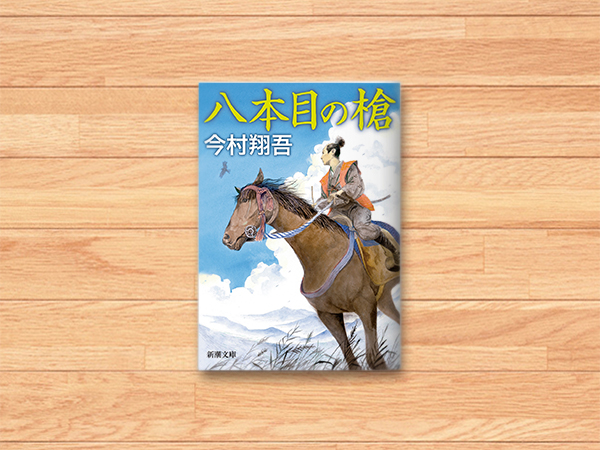

八本目の槍(今村翔吾)

|

|

生まれる時代を間違えたのか 八本目の槍

今村 翔吾(著) 第166回直木賞作家の今村翔吾さん。現在、ラッピングカーに乗って、全国47都道府県の本屋さんや学校をめぐる「今村翔吾のまつり旅」の真っ只中。これはただの旅ではありません。全国を巡り切るまで118泊119日、一度もご自宅に帰らない、一筆書きのような旅なのです。

私は2022年7月に開催された大阪府箕面市でのトークショー「今村翔吾のまつり旅in箕面」の司会をさせていただきました。 その時に拝聴した今村さんの講演を思い出しながら読ませていただいたのは、戦国武将 石田三成を描いた歴史小説『八本目の槍』です。 石田三成を描いた、と書きましたが、石田三成本人が主役として活躍する小説ではありません。通称「賤ヶ岳の七本槍」の一人一人の目を通して、石田三成の姿が浮かび上がってくる形式です。 目次を引用させていただきます。第一章、第二章ではなく、一本槍、二本槍という章立てなのが良いですね。()は、後の名前です。

一本槍 虎之助は何を見る(加藤清正)

二本槍 腰抜け助右衛門 (糟谷武則) 三本槍 惚れてこそ甚内 (脇坂安治) 四本槍 佐作は夢を見ぬ (片桐且元) 五本槍 蟻の中の孫六 (加藤嘉明) 六本槍 権平は笑っているか(平野長泰) 七本槍 槍を捜す市松 (福島正則) (今村翔吾さん『八本目の槍』の目次より引用)

この七人は石田三成とほぼ同時期に小姓として豊臣秀吉に仕え始めました。

全員が武士の子というわけではありません。七人にはそれぞれ事情があり、なんとか出世したいと考えていました。この時代はまだ身分制度が固まっていなくて、己の才覚、努力、武力次第で出世できる可能性が大きかったようです。 のちに賤ヶ岳の戦いで功を上げ「賤ヶ岳の七本槍」という称号を得る彼ら全員がまだ何者でもなかった頃、ライバルではあるものの、泣いたり笑ったり励ましあったりできる貴重な仲間だった彼ら。その中に佐吉、後の石田三成もいたわけです。 歴史にそれほど詳しくない私でも、石田三成は頭のいい人だったらしいことは知っています。そしてある種潔癖というか、清らかな精神の持ち主だった印象も持っています。 この小説の「七本槍」一人一人が持つ佐吉(石田三成の幼名)とのエピソードを読んでも、その印象は変わりません。変わらないだけでなく、もっとイメージが豊かになりました。 例えば、この小説の中の佐吉は戦のない世界を目指しています。作物を作る百姓(農業)、物を作る人たち(工業)、品物を流通させる商人(商業)に比べ、武士は何も生み出さない、生み出さないだけでなくそれらの人々の上にふんぞり返っていると佐吉は思っています。まずは武士の数を減らす、そうすれば自然と戦のない世界になる、という論理です。 また、佐吉は女性が活躍する世の中にするべきだと思っています。性別による差別を撤廃したい、という発想とは違います。この世は男女で成り立っているのに、女性に仕事をさせない(できないと決めつける)ことに関して佐吉はこう語っています。

「この国はみすみす半分の才を捨てているのだ」

(今村翔吾さん『八本目の槍』P135より引用)

感情ではなく、理論としてそう思っていたような気がします。

自分の好きなことに打ち込める国になるといい、とも佐吉は思っています。 蟻などの生き物を観察するのが好きな孫六のことを、周囲の人は変人扱いしますが、佐吉は馬鹿にしません。孫六を学者だといい、西洋には生き物を研究する学問があるらしいし、自分の好きなことに打ち込める世の中になるといい、と語るのです。 なんという素晴らしい考え方!違う時代、特に現代に生まれていれば、石田三成は名宰相となったことでしょう。いえ、この時代でも名宰相だったのだと思います。 ただ悲しいことに、豊臣秀吉が亡くなった後、先の先を考えて手を打っていく石田三成を理解できる人が味方の中にいなかったのだと思います。特に豊臣秀頼と淀殿が、自分達を守ろうとしてくれる三成のことを理解できていなかったのが致命的でした。 『八本目の槍』では、徳川方に寝返った者でさえ、最後まで佐吉を思い、佐吉を評価しています。 それぞれ出世しても、かつて佐吉から受けた言葉や労りを忘れません。たびたび出てくる小姓時代の彼らの姿は、なんとなく映画『スタンド・バイ・ミー』のよう。 そういえば『今村翔吾のまつり旅in箕面』のトークの中で、今村さんがこんなことをおっしゃっていました。(メモをとったわけではないので細部に記憶違いがあったらごめんなさい)

「作家の宮城谷昌光さんとお話しした時に『君の小説はなぜどれも冒頭に主人公の子ども時代が描かれているんだね?』と聞かれました。自覚していなかったけれど、確かにそうかも」

ご存知かと思いますが、今村翔吾さんはかつて家業であるダンススクールのインストラクターをしておられ、子どもたちにも教えていらっしゃいました。そして彼らに「夢を持て。僕もいつか小説家になりたい」と語っていたのだそう。

そしてある時、教え子の一人から「翔くんだって夢をあきらめているくせに」と言われたことが本格的に小説家を目指したきっかけとなりました。宮城谷さんのご指摘を受けて今村さんは

「そう言われてみれば、僕の心の中にはいつも、

(ダンス教室で)体育座りして僕を見上げていた子どもたちの姿がある」

とおっしゃっていました。

そのエピソードを伺ってから読んだものですから、佐吉を中心とした「七本槍」の子ども時代の姿に、ダンススクールでの教え子のエッセンスが込められているように感じてなりませんでした。 私はこれまで、絵や音楽、文学すべてにおいて、作者のバックグラウンドを知らずに作品のみを純粋に鑑賞するべきだと思っていました。でも『八本目の槍』を読んで、考えが変わってきました。著者のことを知れば、より深く作品を味わえるかもしれません。 八本目の槍

今村 翔吾(著) 新潮社 石田三成とは、何者だったのか。加藤清正、片桐且元、福島正則ら盟友「七本槍」だけが知る真の姿とは…。「戦を止める方策」や「泰平の世の武士のあるべき姿」を考え、「女も働く世」を予見し、徳川家に途方もない“経済戦”を仕掛けようとした男。誰よりも、新しい世を望み、理と友情を信じ、この国の形を思い続けた熱き武将を、感銘深く描き出す正統派歴史小説。吉川英治文学新人賞受賞。 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook