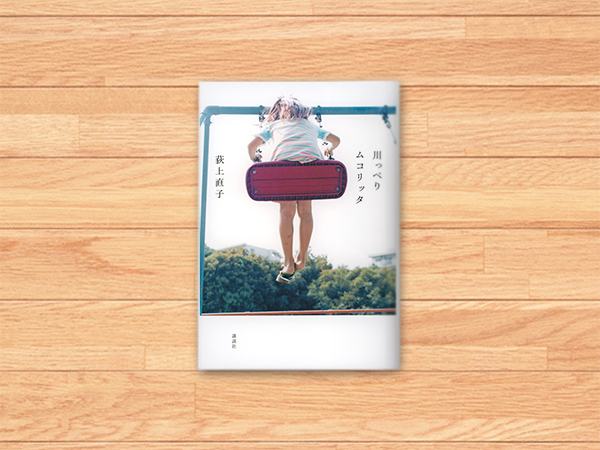

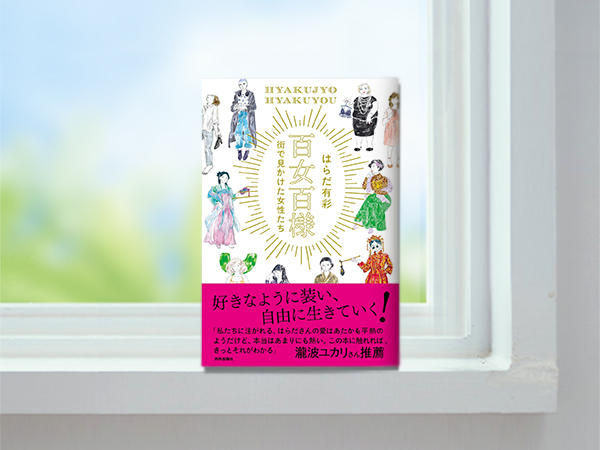

百女百様(はらだ有彩)

|

|

好きな装いで出かけよう! 百女百様

街で見かけた女性たち はらだ有彩(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFMみのおエフエムの「デイライトタッキー」。その中の「図書館だより」では、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。

今回ご紹介するのは、はらだ有彩さんの『百女百様 街で見かけた女性たち』。 この本では、著者である はらだ有彩さんが、街で見かけた女性のファッションをイラスト表記し、あれこれと考察を加えていらっしゃいます。 と言っても、テレビや雑誌で見かける通りすがりの「ファッションチェック」ではありません。 前書きを読むと、いわゆるファッションチェックについてはらださんは否定的です。 はらださんはそもそも、洋服のことになると、他人様のことを平気で批評できるのはなぜなのかと疑問を持っておられます。 テレビの影響が大きいのかもしれませんが、通りすがりの、面識のない人に対してでも 「わ、ダサい」「若造りしちゃって」 「男ウケを狙っている」などなど。 よく考えると大変に失礼なことです。 『百女百様 街で見かけた女性たち』で紹介されている女性は、奇抜な色のセーターを着ていたり、男性物の浴衣を着ていたり、かなり個性的です。 だけど、本人が気に入って、堂々と着ていれば、それはそれで良いじゃないの、というのがハラダさんの考え。 むしろそこにケチをつける人たちの心理や、社会的な問題を深掘りしているところが、ファッション本と一線を画しています。 ハラダさんご本人の言葉を借りるとこういうことです。 この本はファッションの本ではない。

街を歩く彼女たちが未来永劫、その人生を終える日まで、益体のないジャッジに直面しませんようにと勝手に祈るための本である。 祈りながら、『ああ、やっぱり、好きなように装うのはいいな』と噛み締めるための本である。 そして『明日は何を着ようかな』と、何ひとつ心配せず、明るく悩むための本である。 (はらだ有彩さん『百女百様 街で見かけた女性たち』「はじめに」より引用) 昔の話ですが、私は大学に入学してすぐに、登校するのが怖くなりました。

理由は服装。 私の通っていた大学は女子大で、世間的には「お嬢さん学校」と言われていました。 確かに裕福な家庭のお嬢さんが多いような気がしましたし、何よりファッションに興味のある女性が多かった。 当時はバブル期前夜、ブランドブームの先駆け世代だったこともあり、高価なブランド品を身につけている同級生もいれば、まだそんな言葉はなかったけれど「読者モデル」もいました。 そんな中、私ときたら、ファッションに全然自信がなかったのです。 自信がなかったというより、そもそも興味がなかったんですね。 子どもの頃から、着る物に無頓着でした。 親が買ってきた服を、文句も言わず着ていたのです。 今思うと、親は私のパーソナルカラーを直感的に知っていて、アイボリー、グレー、ネイビー、そして明るい茶色といったカラーの服をあてがってくれていました。 自分で言うのも変だけど、それがまぁ似合っていたので、文句がなかったと言うこともあるでしょう。(のちにパーソナルカラー診断をしてもらった時に、そんな知識がないはずの親が選んでいた色が私にピッタリだったことには驚きました) そして私は、今と違ってかなり細くてずっと体型が変わらなかったので、一枚の洋服をずいぶん長く着れていたのです。 信じられないかもしれませんが、小学校6年生の修学旅行用に買ってもらったマリンスーツを20代半ばになっても着ていました。 つまり、子ども服を大学生になっても時々は着ていたんです。 今は亡き祖母は私に 「気に入った服につぎを当てて着るのは恥ずかしいことじゃない。だけど、シミがついた服をいつまでも着るのは恥ずかしい」 と言っていました。 その基準からすると、生地も仕立ても良い洋服は何年経ってもヘタっていなかったし、第一私に似合っていたんですもの、祖母の教えからすると、これはアリだと当時の私は思っていました。 ところが! ある日、大学の食堂で 「あなた、いまだに子ども服ブランドを着ているの?フフッ」 と嘲笑されまして、赤面。 翌日から、学校へ行くのが怖くなったと言うわけ。 「着ていく服がない!」と。 今の私だったら 「うん、この服気に入っているし、中身が子どもだから、これでちょうどいいねん」 くらいは言い返せるんですけれどもね。 あれから幾星霜。 私は、中年になってからファッションが大好きになり、日々のコーディネートに熱を入れるようになりました。 他の人に何か言われても今なら多分、大丈夫。 そしてこの本を読んで、一層確信を持ちました。 「自分が気に入って着ているなら、それでいいのだ!!」 最後に、この本の真髄とも言うべき言葉を引用しておきます。 人の服装にケチをつけるやつが一番ダサいのだ。

(はらだ有彩さん『百女百様 街で見かけた女性たち』P29より引用) その通り!!

【余談】 この本に紹介されている女性の中に、私の知っている人がいるように思います。 それは はらださんが京阪電車で見かけた女性で、彼女が身にまとっていたのは、ヒラヒラとたなびく漢服。 飛鳥時代、額田王が着ていたような、仙女のようなふわふわした服です。 私が以前、「宝塚歌劇を着物で見る会」に参加したときに、メンバーの中のお一人が、漢服を着ておられました。 そのかたは漢服が好きすぎて、自分で作ってしまうとおっしゃっていました。 また、好きが高じてどんどん研究しているうちに、奈良の古代イベントなどに招かれたり、漢服の着付けを頼まれたりするようなったとお話しされていたんです。 その方とは「宝塚歌劇を着物で見る会」でたった一度お会いしただけ。連絡先の交換もしませんでした。 だけど漢服で電車に乗ってお出かけする人が、そう大勢いるように思えません。多分、同一人物だと思います。 お元気そうで、そしてお好きな装いで出かけておられることがとても嬉しいです。 百女百様

街で見かけた女性たち はらだ有彩(著) 内外出版社 この本はファッションの本ではない。街を歩く彼女たちが未来永劫、その人生を終える日まで、益体のないジャッジに直面しませんようにと勝手に祈るための本である。 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook