夏の庭(湯本香樹実)

|

|

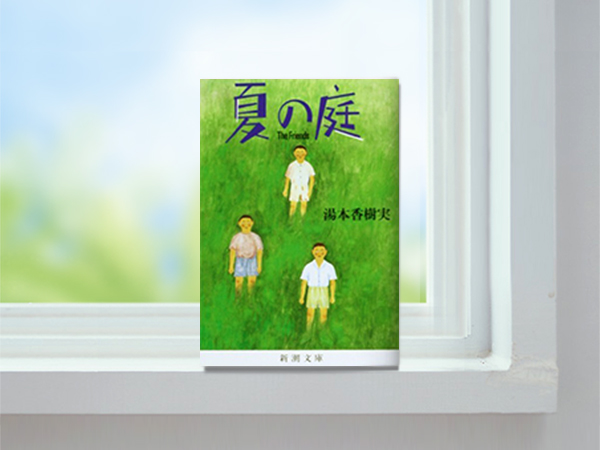

夏の庭

湯本香樹実(著) 長い間、読みたいと思っていました。

映画化された時も「三國連太郎がおじいさん役か。見たいな」と思いました。 なのに、なぜか原作も読まず、映画も見ることなく過ごすこと、なんと20年以上! 平成6年の初版から21年目の夏、私はやっと『夏の庭ーThe Friendsー』を手に取りました。 厚さ1cmに満たないこの小説に、なんとたくさんのことが詰まっていることか! 読み終わったあと、じんわりと心に湧き上がるあんなこと、こんなこと。 いいものを読んだなぁという満足感でいっぱいです。 これは小学6年生の少年たちの、ひと夏の物語。太り気味の山下くんは魚屋の息子。母と二人暮しの河辺くんは、家庭の事情を抱え、どこか危うい部分を持っている。そして ぼく。3人は同じ塾に通い、同じ少年サッカーチームに所属している。個性は違うけれど仲良しだ。

夏休み前に、山下くんが学校を休んだ。田舎に住んでいるおばあさんが亡くなったので、学校を休んで葬儀に出席していたのだという。人が死ぬってどういうことなんだろうか?河辺くんも ぼくも身近に死を見たことがない。死んだらどうなるのだろう? 町外れの一軒家に、一人暮しのおじいさんがいる。生気のないおじいさん。もしかしたらもうすぐ死ぬんじゃないかと思ったぼくたちはおじいさんが死ぬ瞬間を見届けることにした。そうすれば「死」がどういうものかわかる気がして。 夏休み、おじいさんの家に通いつめる3人。そのうち、観察していることがおじいさんにバレてしまい… 読み始めてすぐに、物語の世界に没頭できました。

子供のころの夏が蘇ってきたのです。 全身に浴びた日の光の色や、扇風機の風を受けながら食べたスイカの味。 時々見える大人の世界の不条理さなどなど。 ああ、なんて懐かしい。 この小説が書かれて20年以上も経っているとは信じられません。 人間の死について。 家庭の問題について。 ちょっと大げさだけれど友情について。 そしておじいさんとの触れ合い。 少年たちが経験すること、考えていること、学んでいくさまが、時代を超えて普遍的なものだからだと思います。 今も「新潮文庫の100冊」に選ばれているのは、こういうところにあるのではないかしら。 私は主人公のぼくも好きだけれど、魚屋さんの山下くんが家業にとても誇りを持っていて、いっぱしの「職人さん」であることがまず嬉しい。 そして、一番危うげだった河辺くん(映画『スタンド・バイ・ミー』でいうなら、リバー・フェニックスがやっていた少年に似ている)の成長が本当にうれしく頼もしい。 また、子どもたちに観察されていたおじいさんがどんどん生き生きしてくるのが良い。 生きがいって大事だなと思いました。 ここには書かないエピソードが他にもたくさんあり、微笑ましかったり、心がしんと静かになったりします。 でもなんといっても、夜中にトイレに行くのが怖かった山下くんが最後に叫ぶ言葉が素晴らしい。 そうか、そんな風に思えば良いのか!と思わず膝をポンと叩きたくなる名言でした。 出版されて21年も経つ本を今更お勧めするなんて、お恥ずかしい限りですが、 この本はお勧め度★★★★★です。 本当に、良い小説でした。 夏の庭

湯本香樹実(著) 新潮社(2001) 町外れに暮らすひとりの老人をぼくらは「観察」し始めた。生ける屍のような老人が死ぬ瞬間をこの目で見るために。夏休みを迎え、ぼくらの好奇心は日ごと高まるけれど、不思議と老人は元気になっていくようだー。いつしか少年たちの「観察」は、老人との深い交流へと姿を変え始めていたのだが…。喪われ逝くものと、決して失われぬものとに触れた少年たちを描く清新な物語。 出典:楽天  池田 千波留

パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon

|

OtherBook